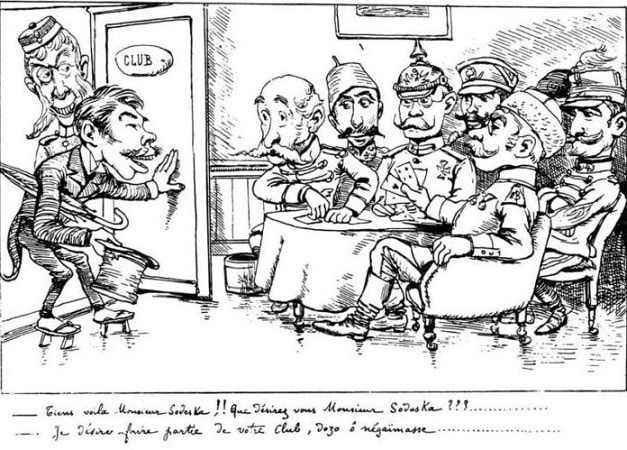

列強クラブの仲間入り ジョルジュ・ビゴー画 明治30年

メインテキスト:原田敬一『シリーズ日本近現代史③ 日清・日露戦争』(岩波新書平成19年)

サブテキスト:山室信一『日露戦争の世紀―連鎖視点から見る日本と世界―』(岩波新書平成17年)

天皇中心とはちょっと別に、ずっと昔やっていた、戦争中心の日本近現代史について大雑把に述べるシリーズを再開します。以前は加藤陽子が高校生にした特別授業に基づいた本をメインテキスト使い、年代順に、日露戦争時まで辿りましたが、よりノンシャランに、思いついたことを書いていきます。こんなこと、誰も気にしてはいないと思いますが、一応のお断り。

のっけに文句を言うことになるが、原田敬一の著書は読みづらかった。長い期間を駆け足で説明しているのだから舌足らずになるのはしかたない、とは言えるが、それ以上に誤記が多いし、文章が練れていない。

それは棚上げにしても、この人の歴史観は、「なるほど、これが岩波文化人だな」と納得されるていのものだ。以下に、特にひっかかったところを挙げて、なぜひっかかったを説明する形で、愚考を述べる。【 】内は引用者による付け加え。

(1)こうした過程からすると、日本が積極的進出を計らないかぎりは、日清開戦の可能性は低かったのである。(P.53~54。これは高橋秀直『日清戦争への道』に拠ると注記されている)。

「こうした過程」とは、主に、明治18年(1885)の天津条約によって、朝鮮における壬午事変(明15)以降の日清両軍の軍事的緊張が解かれ、さらに両国とも、将来再び出兵するときには必ず相手国に通知(行文知照)し、また所期の目的を達した場合は駐留したりせずに直ちに撤兵する、と定められたことを指す。

現在の目からは、複数の他国の軍隊が、自由に領土に入ってきて、一触即発の状態になる、なんぞというだけで充分に異常に見えるだろう。帝国主義の最盛期の、第二次英仏百年戦争(1689―1815年)を初めとする植民地争奪戦では、特に珍しいことではなかった。因みに日露戦争では、陸地の戦場は朝鮮と清国のみになったが、これはこの戦いが、帝国同士が直接ぶつかる、最後の(広義の)植民地争奪戦争であったことを示すものだ。

話を戻すと、当時の朝鮮には軍民の叛乱(これが壬午事変)を押さえることはできず、従って国内の、他国から来ていた居留民を保護することも出来ず、従ってまた、それを保護するという名目でその他国の軍隊が入ってくるのを阻止することも出来なかった。

こういう国が二つの強国に挟まれた場合、どちらかの言いなりにはならず、最低限の独立を保つためには、片方が手を出しそうになったら、もう一方が絶対に黙っていない、という状態にしておくことは確かに有効ではあるだろう。それでも、戦争よりはましだろうか? だいたい、この「平和」は、あからさまに、軍事力の抑止効果の上に成り立っているのだ。それこそ、「冷たい戦争」と言うに相応しい。

そのうえ、睨み合っている国々にしてみれば、中にあるのが自国内の動乱も鎮められないような国なのでは、風向き次第でどう転ぶかわかったものではない、という不安定は決して拭えない。自国の利益保全のためには、この弱体な国の外交と軍事のヘゲモニーを握るに如くはない。その切迫感は日本が最も強く、だから「積極的」に出たのである。これについては後述。

(2)その【清仏戦争】後日清戦争までの一○年間アジアはほとんど平和であった。一八五○年前後、清が混乱した状況を利用した列強の弾圧はいったん収まり、列強の新たな攻撃によるアジア分割という危機はまだ始まっていなかった。/だが、日清戦争は、清の軍事力が弱体だと世界に暴露し、列強諸国に対抗する軍事力がアジアに存在しないことを伝えてしまった。以後、列強はアジアへの侵略を再始動する。植民地台湾を確保し、「大日本帝国」としてアジアに登場した日本も、連動して帝国主義のアジア侵略を拡大していく。一九世紀末以降のアジアの危機は、日清戦争によって生み出されたのである。(P.87)

「眠れる獅子」と呼ばれていた国が、実は「眠れる××(自主規制)」だった。それを暴いたのが日本だったというわけだが、西洋列強とは、相手に「列強諸国に対抗する軍事力」がない、つまり弱い、とみたら、かさにかかって襲いかかってくる、そういうハイエナみたいな(ハイエナに失礼かな?)連中だということは初手から明らかだったろう。

具体名を出せば、英仏独及び露に加えて、1898年にスペインとの戦争に勝って大西洋方面の安定を得た結果、改めて太平洋からアジアまで目を向けるようになった米が、おのおの合従連衡を繰り返しつつ、清国からの略奪レースに参加する。

しかし、いきなり兵を出して占領、ということはなかった。租借地という名で土地を借り(と言っても施政権は借りた側に属する)、鉄道敷設や鉱山採掘の権利をもらって金を吸い上げる方法を用いた。帝国主義的収奪を4世紀以上も繰り返して、スマートなやり方をするようになった、と言えないこともないが、それより、あんまり露骨に強引なやり方をして、他の強国の反発を買うのはできれば避けたい気持のほうが大きいであろう。言わば、上記天津条約における日清のにらみ合い(相互監視状態)を、ずっと国土の広い清に舞台を移して、多数の国家間でやるようになったのだ。それでも、ドンパチは少ないだけ、全面戦争よりはましであろうか?

ここは本シリーズの要とも言うべき部分なので、少々の脱線は看過していただくことにして、敷衍して述べておきたい。

日本はいかにも、新たな侵略のきっかけを作り、また自身も侵略プレイヤーの一員として振る舞った。それについて、単純に日本を批判するような口吻はどうなのか、と思う。上のような状況では、国際社会では力がすべて、とまでは言わなくても、力がすべてに優先する、と考えるのは当然ではないだろうか。弱肉強食のサバンナのような世界に遅れて参加した日本は、この論理を、いささか過激に進めたきらいはあるにしても、だ。

だいたい、英仏独米などは、本国から遠いところで利権漁りをしていたのだし、近隣国の清と露は元来大国であった。両国とも、日本との戦争を遠因の一つとして、革命によって体制がひっくり返るのだが、その危機が目前に迫るまでは、比較的鷹揚なものだった。新参者の日本が一番、文字通り国の命運を賭けて、必死にやらざるを得なかったのである。

他方、支那の属国と位置づけられていた朝鮮は、宗主国の国是である事大主義を、過大に、言わば純粋形で取り入れ、具体的には厳しい身分秩序と(最広義の)生産業蔑視を堅持し、近代化は長い間頑なに拒否していた。ここをなんとかしない限り、朝鮮の独立は難しい。それは当時、一進会の政客など、朝鮮人の一部の認識でもあった。

断っておかねばならないだろうが、だからと言って私は、逆に、一部の保守派が主張しているような、日本の朝鮮統治が正しくもあれば良いことでもあった、とする者ではない。インフラ整備をしようと(両班と呼ばれる特権階級以外の、一般庶民)のための小学校を作ろうと、すべて日本自身のためにしたことである。かの国人への差別も圧迫も相当にあったに違いない。朝鮮半島の人々が日本に恨みを抱くのも、ある程度は仕方がないと思う。

しかし、もっと遡ると、支那の冊封体制からしたら、中原(支那の中心)から離れるに従って野蛮な国となるので、その意味では日本は朝鮮より下位の国である。その手によってしか近代化が成し遂げられなかったこと自体、屈辱ではあるだろう。そんな華夷秩序を引きずった感情が、反日の根底にあるとしたら、つける薬はない。ならば、解消に向けた努力をするなんて、無駄ではないか、と個人的には考える。ただ、何故かはよくわからないが、日本を押さえつける手段としてこれを使おうとする勢力が世界各国にあるので、対抗上、ずっと反論を発信し続ける必要はある。

韓国自体にについては、日本への恨みそのものが民族アイデンティティの核になっているのだとしたら、誰よりも、韓国人自身にとって不幸ではないかと、いらぬ斟酌をしてしまいがちになる。

ここまで言ったからには、「日本のため」の内実についても、もう少し詳しく述べておくべきだろう。

この時期の日本が採った対外戦略の基本は、よく、主権線と利益線という言葉で説明される。山縣有朋が、明治21(1888)―22年に欧州を視察したとき、かつて(明治15年)伊藤博文に憲法学の講義をしたローレンツ・フォン・シュタインから聴いた概念を、翻案したものである。

国家主権の存する領土(領空・領海の概念はこの頃はまだ曖昧)を他国の侵略から防衛するには、国境線(これを主権線と言い換える)を守るだけでは不足で、その外側に、自国に味方してくれる国か、こちらが軍を遅滞なく進めて戦場にすることができるような地域を確保しておくべき。その境界が利益線で、ここを敵に突破されても、まだ主権線が残っているという二段構えにしておいたほうが、なるほど、国防にはより有効であるな、と納得される。もちろん、現実にある諸条件を度外視すればだが。

山縣は明治23(1890)年国会開設時の内閣総理大臣で、同年12月6日に日本初の施政方針演説をしている。その中にこの言葉が出ていて、軍事予算の増加を求めているが、それより早く3月の演説「外交政略論」(後に『山縣有朋意見書』中に入った)でもこれに基づき、相当突っ込んだ提言をしている。一部の現代語訳を拙訳で以下に掲げる。

利益線の観点から我が国にとって最も緊要なのは朝鮮の独立である。(中略)しかし朝鮮の独立はシベリア鉄道開通【モスクワーウラジオストクをつなぐ世界一長いこの鉄道が一応の完成を見たのは日露戦争中の1904年だが、計画段階から、これによってロシアは首都からアジア東北部まで短期間で兵力を送れる、ということで、日清両国に恐れられていた。】の暁には薄氷の危うさに迫るだろう。朝鮮が独立を保てず、東南アジア諸国と同じ轍を踏むならば、東洋の北部は他国【ロシア】の占有するところとなり、直接の危険が日清両国に及び、主権線の対馬は頭上に刃を振り上げられたような状態に陥る。(中略)将来のための良策は天津条約を維持するところにあるのか、それとも一歩を進めて朝鮮と連合し保護して、国際法上恒久的な独立国の地位を与えるべきか、これが今日の問題である。

朝鮮を本当の意味で独立させたい、という言葉が、本気だったのか、それとも陸奥宗光外相のように、方便であることは百も承知しながら言うだけは言ったものか、はわからない。いずれにしても、後の経緯からしたら、インチキと言われてもしかたない。戦前の日本でも、安部磯雄などは明治37年に次のように言っているそうだ。(山室、P.134より孫引き)

日清戦争といい、日露戦争といい、その裏面にはいかなる野心の包蔵せられあるにせよ、その表面の主張は韓国の独立扶植【援助】であったではないか。しからば戦勝の余威を借りて韓国を属国化し、その農民を小作人化せんとするが如きは、ただに中外に信を失うのみならず、また我が日本の利益という点より見るも大いなる失策である。

その通りだろう。だいたい、日本一国で、韓国を他国の干渉から守り切り、近代化に導く、なんてことはできるはずがなかったのだ。それをやるためには、野心の有無は別として、現実の何倍もの国力が要ったろう。

それより、利益線の危険性は、夙に指摘されている。利益線としての韓国を日本に編入したら、主権線が延びる。新たな主権線を守る新たな利益線として、具体的には支那東北部、即ち満州が必要になる。その満州を守るためには、内モンゴルを、さらにできれば支那全体を手中にしたい……、云々と、どこまでも版図を拡大しなければならないように感じられてくる。その果てに、大東亜戦争の破局にまで行き着いたのである。

この道筋は、他国から見たら侵略でも、日本にしてみれば防衛だった、という感覚の齟齬は今でも深いところに残っていて、時々現実の問題になる。心得ておいたほうがいい。

(3)日清戦争は、一八八〇年代にはアフリカ分割を終えた欧米諸列強の目を再びアジアに向けさせることになった。(P.186)

結局私は、今回は一つのことにこだわっていたのだな、と改めて気づかされた一文である。

原田敬一らの歴史観は、つまるところ、アジア・アフリカで、欧米列強の支配が一応完成して、「平和」であったのに、日本が跳ね上がって余計なことをしたために戦乱を招いた、というものだ。現にはっきりそう言った人もいる。これには呆れた。

この言い方は、非西欧諸国にとって、欧米に支配されているのと、血を流しても独立するのと、どちらがいいのか、なんぞという不埒な問いを呼び起こす、それには無自覚なようなので。

不埒な問いにはやや斜めから応えよう。他国間であれ自国内であれ、不当な支配があると感じられたら、体制変革(レジーム・チェンジ)を求めることになり、要求が大きくなれば抵抗運動の形を採って国際社会あるいは国内に動乱をもたらす。どういうことを不当と感じ、どうやって、またどの程度に抵抗するかは当事国の人々次第だが、一般に、抵抗が大きければ圧迫もそれだけ大きくなり、それがさらに大きな抵抗を呼ぶ、という循環で、しばしば流血を伴う戦闘にまで至る。

戦闘が一国内ならクーデターあるいは革命と呼ばれ、二国以上の場合は戦争と呼ばれる。各個別の正義不正義の判断とは別に、体制が広い範囲に及べば及ぶほど、そして歴史が古くなればなるほど、有形力(暴力の上品な言い方)なしで変えるのは難しくなる。

1688-1689年の名誉革命は、例外的に流血がなかったところが稀な「名誉」なのだが、それはイングランドの話で、スコットランドと北アイルランドでは、新王ウィリアム三世に反対するカトリック教徒たちが蜂起し、1年余り戦闘が続いたのだった。

今後もそんなものだろうか。現在のミャンマー(旧ビルマ)で起きていることを見れば、少なくともそう簡単には改まりそうにない。逆から言えば、あくまで平和を求めるとしたら、ほとんどの場合、現在の体制が、どんなものであれ、維持されるのを認めなくてはならないようなのである。こちらはもっとやっかいな、人類の永遠の課題かも知れないが、それだけに、忘れてはならないことだろう。

そこで改めてこの頃の日本のしたことを考える。山室信一は、大略次のように指摘している。まず清国や朝鮮の旧弊がアジアにとって危険だからという名目で戦い、次に一番近いところにある白人の大国とアジアを防衛するのだと言って戦い、しまいには欧米からの「アジアの解放」をスローガンとした、と。日本は、恐らく史上最も大規模なレジーム・チェンジを企て、やり方はインチキと呼ばれ得るものだったにもせよ、果敢に戦い、結果として東洋での帝国主義を終わらせるのに貢献した。良し悪しを言う前に、この巨大な悲劇と裏返しの喜劇の相貌を、もう少し虚心にたどったほうが、面白くないですか?

大日本名将鑑神功皇后武内宿弥 月岡芳年画 明治10年頃

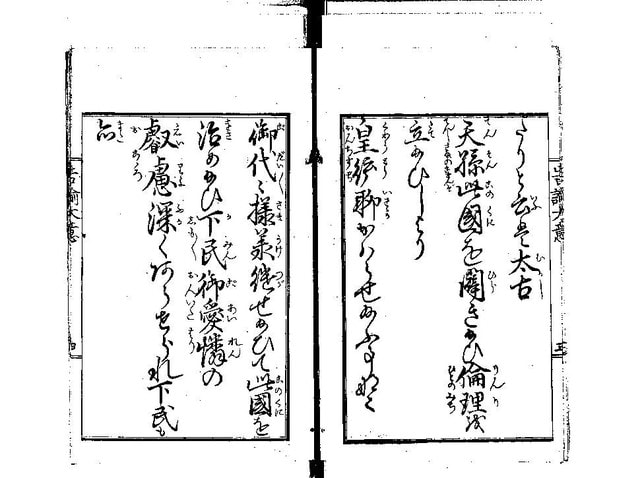

大日本名将鑑神功皇后武内宿弥 月岡芳年画 明治10年頃 「五箇条御誓文之圖」乾南陽画 大正6年

「五箇条御誓文之圖」乾南陽画 大正6年

青木繁画 日本武尊 明治39年

青木繁画 日本武尊 明治39年

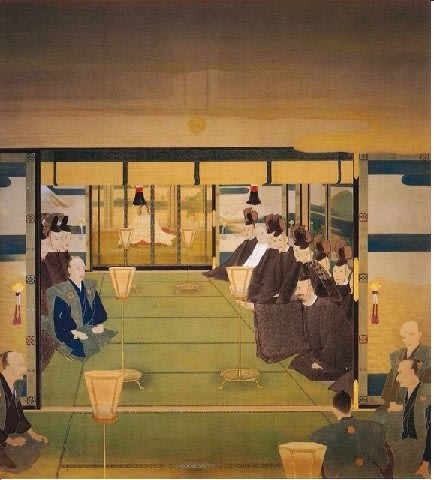

聖徳記念絵画館壁画「王政復古」(島田墨仙画)

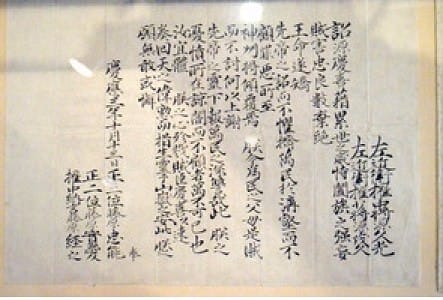

聖徳記念絵画館壁画「王政復古」(島田墨仙画) 討幕の密勅 鹿児島県黎明館蔵

討幕の密勅 鹿児島県黎明館蔵