(平泉7)

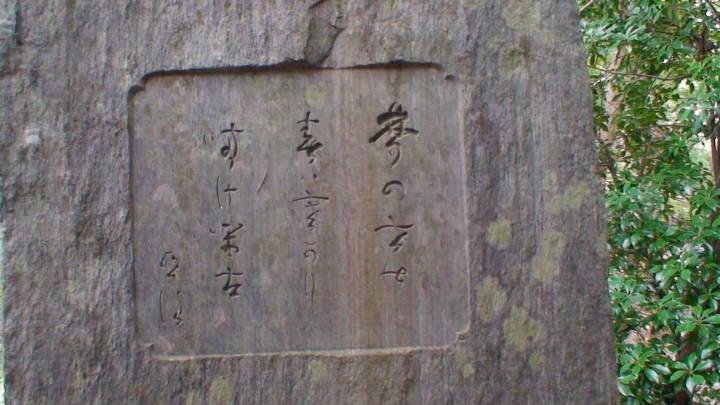

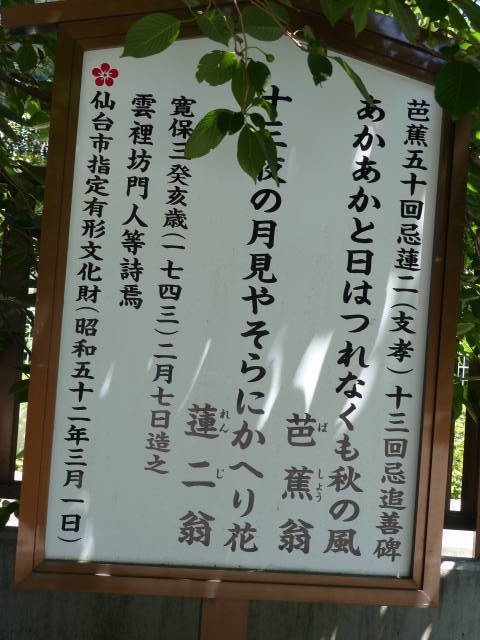

中尊寺の金色堂・旧覆堂・経蔵をみて、芭蕉像も見て、

月見坂を下り、中尊寺の信号をわたり、

金鶏山の麓を廻って、一関学院の生徒の案内で、

平泉文化遺産センターに到着する。

平泉の文化遺産にまつわる資料の展示がしてある。

女性は十二単衣を試着し、展示してある牛車に乗ることが出来る。

男性も往時の衣装を着用できるが、見学者で試着する人はいなかった。

ずいぶん重そうな衣装に見えた。

見学を終えて外に出ると雨がぱらついており、

文化センターに置いてある傘を生徒が借りてきて、

必要な人に配っていた。

ボクは、天気予報によると「平泉地方は、晴であるが午後3時ごろ、

弱い雨がある」とのことだったので、傘を用意していたが、

時間までぴったり合っている天気予報の正確さに驚いた。

傘を差してしばらく歩くと、アスファルトの道路に水たまりができ、

天気予報の弱い雨の程度を推し量ることが出来た。

そう思った頃に、雨は小降りになり、止んでしまった。

すると、「間もなく毛越寺です。元気を出してください。」

一関学院の生徒さんが勇気づける。

雨は降るし、通算8kmになることは解っていたが、

文化センターでの休憩が疲れを増幅したようだ。

重い足を引きづって松林が見えてきた。

目的地である。

毛越寺を(もうつうじ)とはなかなか読めない。

初めて毛越寺を知ったとき、ボクは(もうえつじ)と読んで居た。

ある時、カナをつけたガイドブックを見て初めて(もうつうじ)と読むのを知った。

中尊寺方面からくると「観自在王院跡」に先に到着する。

しかも入口はないから裏側から入って行く感じだ。

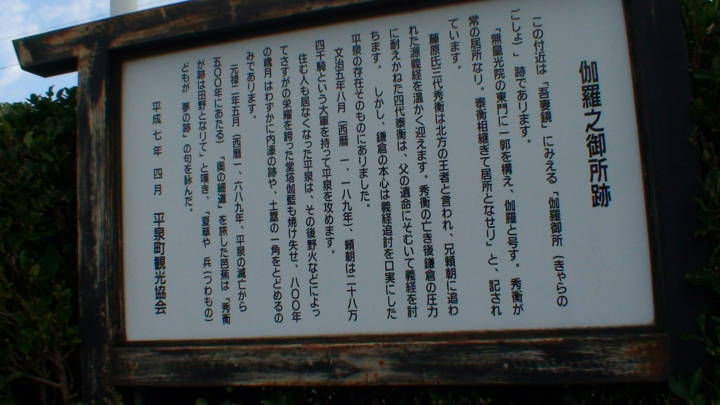

「観自在王院」は二代基衡の妻が建立したと伝えられる寺院でその跡地。

ほぼ完全に残っている浄土庭園の遺構は、

平安時代に書かれた日本最古の庭園書、

「作庭記」の作法どうりで、

極楽浄土を表現した庭園と考えられている。」(岩手県教育委員会)

(観自在王院史跡公園の案内)

(雨上がりで雲の厚い観自在王院庭園)

(観自在王院跡と毛越寺の間にある車宿であった所、牛車が並んだ)

「観自在王院」は、藤原二代基衡の妻が作ったものであるが、

「毛越寺」は、

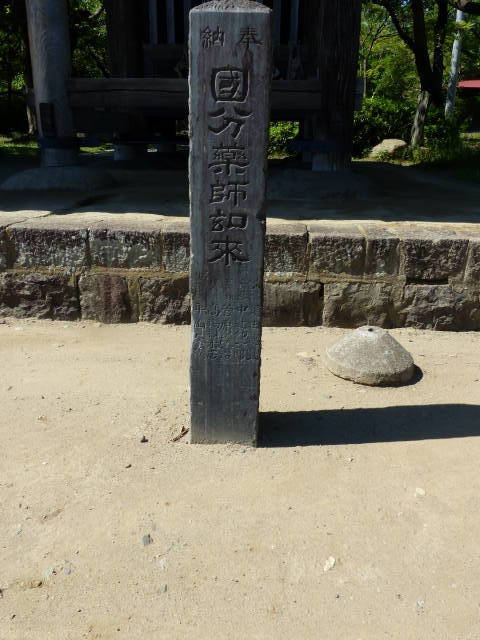

「二代基衡が造営に着手、三代秀衡の代になって完成した。

往時には堂塔40、禅房500の規模を誇り、

金堂円隆寺は「吾朝無双」と評された。

池は大泉ヶ池と呼ばれ、平安時代の優美な作庭造園の形を

今にとどめています。」(岩手県教育委員会)

すべての建物は焼失したが、浄土庭園と南大門などの伽藍遺構はほぼ残されている。

(毛越寺入口)

(毛越寺の本堂)

(毛越寺の大泉ヶ池、奥に見える白い棒杭が塔堂のあった場所)

(毛越寺の大泉ヶ池2)

(南大門から見た池)

(塔堂の跡)

(塔堂の跡2)

大泉ヶ池に流れ込む「鑓水(やりみず)」の遺構は、往時のまま発掘された。

「鑓水」については説明板をご覧ください。

(鑓水の説明板)

(鑓水)

説明板によると、「鑓水」は「曲水の宴」(*)の舞台になるとあるが、

清らかな水の流れを利用し、流れてくる盃で酒を飲み、

流れてくるまでの間に一首歌を詠み、盃を流す遊びの場となった。

(「曲水の宴の図」ネットより)

(*)「曲水の宴」(きょくすいのうたげ(えん)、ごくすいのうたげ(えん))とは、

水の流れのある庭園などでその流れのふちに出席者が座り、

流れてくる盃が自分の前を通り過ぎるまでに詩歌を読み、盃の酒を飲んで次へ流し、

別堂でその詩歌を披講するという行事である。(Wikipediaより)

毛越寺を出る前に、毛越寺の紹介でよく見る写真「大泉ヶ池の立石」をご覧ください。

おわりに、熱心に観光して、沢山質問をしたせいか、岩手TVのインタービュー受けたが、

実際に放映されたかどうかは解らない。

最後に、

一関学院高校郷土史文化研究会の顧問の先生から挨拶があり、

修了式があった。

お礼代わりに、

「学生生活はこれだけじゃあないから、しっかり勉強もしなさいよ」

と言って別れてきました。

とても楽しい一日が終わった。

(挨拶をする、クラブ顧問)

(生徒達1)

(生徒達2)

・気高さに 心洗われ 百舌鳥が鳴き hide-san

中尊寺の金色堂・旧覆堂・経蔵をみて、芭蕉像も見て、

月見坂を下り、中尊寺の信号をわたり、

金鶏山の麓を廻って、一関学院の生徒の案内で、

平泉文化遺産センターに到着する。

平泉の文化遺産にまつわる資料の展示がしてある。

女性は十二単衣を試着し、展示してある牛車に乗ることが出来る。

男性も往時の衣装を着用できるが、見学者で試着する人はいなかった。

ずいぶん重そうな衣装に見えた。

見学を終えて外に出ると雨がぱらついており、

文化センターに置いてある傘を生徒が借りてきて、

必要な人に配っていた。

ボクは、天気予報によると「平泉地方は、晴であるが午後3時ごろ、

弱い雨がある」とのことだったので、傘を用意していたが、

時間までぴったり合っている天気予報の正確さに驚いた。

傘を差してしばらく歩くと、アスファルトの道路に水たまりができ、

天気予報の弱い雨の程度を推し量ることが出来た。

そう思った頃に、雨は小降りになり、止んでしまった。

すると、「間もなく毛越寺です。元気を出してください。」

一関学院の生徒さんが勇気づける。

雨は降るし、通算8kmになることは解っていたが、

文化センターでの休憩が疲れを増幅したようだ。

重い足を引きづって松林が見えてきた。

目的地である。

毛越寺を(もうつうじ)とはなかなか読めない。

初めて毛越寺を知ったとき、ボクは(もうえつじ)と読んで居た。

ある時、カナをつけたガイドブックを見て初めて(もうつうじ)と読むのを知った。

中尊寺方面からくると「観自在王院跡」に先に到着する。

しかも入口はないから裏側から入って行く感じだ。

「観自在王院」は二代基衡の妻が建立したと伝えられる寺院でその跡地。

ほぼ完全に残っている浄土庭園の遺構は、

平安時代に書かれた日本最古の庭園書、

「作庭記」の作法どうりで、

極楽浄土を表現した庭園と考えられている。」(岩手県教育委員会)

(観自在王院史跡公園の案内)

(雨上がりで雲の厚い観自在王院庭園)

(観自在王院跡と毛越寺の間にある車宿であった所、牛車が並んだ)

「観自在王院」は、藤原二代基衡の妻が作ったものであるが、

「毛越寺」は、

「二代基衡が造営に着手、三代秀衡の代になって完成した。

往時には堂塔40、禅房500の規模を誇り、

金堂円隆寺は「吾朝無双」と評された。

池は大泉ヶ池と呼ばれ、平安時代の優美な作庭造園の形を

今にとどめています。」(岩手県教育委員会)

すべての建物は焼失したが、浄土庭園と南大門などの伽藍遺構はほぼ残されている。

(毛越寺入口)

(毛越寺の本堂)

(毛越寺の大泉ヶ池、奥に見える白い棒杭が塔堂のあった場所)

(毛越寺の大泉ヶ池2)

(南大門から見た池)

(塔堂の跡)

(塔堂の跡2)

大泉ヶ池に流れ込む「鑓水(やりみず)」の遺構は、往時のまま発掘された。

「鑓水」については説明板をご覧ください。

(鑓水の説明板)

(鑓水)

説明板によると、「鑓水」は「曲水の宴」(*)の舞台になるとあるが、

清らかな水の流れを利用し、流れてくる盃で酒を飲み、

流れてくるまでの間に一首歌を詠み、盃を流す遊びの場となった。

(「曲水の宴の図」ネットより)

(*)「曲水の宴」(きょくすいのうたげ(えん)、ごくすいのうたげ(えん))とは、

水の流れのある庭園などでその流れのふちに出席者が座り、

流れてくる盃が自分の前を通り過ぎるまでに詩歌を読み、盃の酒を飲んで次へ流し、

別堂でその詩歌を披講するという行事である。(Wikipediaより)

毛越寺を出る前に、毛越寺の紹介でよく見る写真「大泉ヶ池の立石」をご覧ください。

おわりに、熱心に観光して、沢山質問をしたせいか、岩手TVのインタービュー受けたが、

実際に放映されたかどうかは解らない。

最後に、

一関学院高校郷土史文化研究会の顧問の先生から挨拶があり、

修了式があった。

お礼代わりに、

「学生生活はこれだけじゃあないから、しっかり勉強もしなさいよ」

と言って別れてきました。

とても楽しい一日が終わった。

(挨拶をする、クラブ顧問)

(生徒達1)

(生徒達2)

・気高さに 心洗われ 百舌鳥が鳴き hide-san