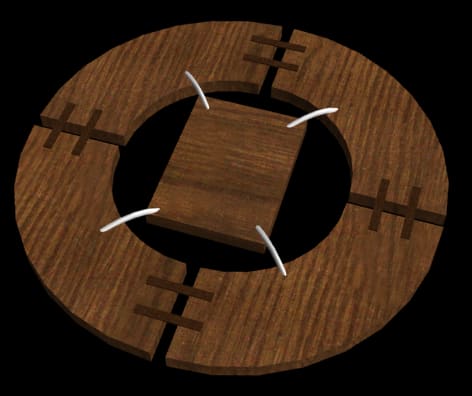

Mizugumo.png(ウィキペディア「水蜘蛛」想像図)

NINJA…イメージと随分違う忍者の“真の姿”…甲賀・伊賀の忍術を集大成した秘伝書「万川集海」を読み解く(産経ニュース 2017.3.15)

忍者道具として有名な水蜘蛛ですが、別の古文書には中央の板に「座る」と書かれており、(山口県の医師)中島篤巳さんさんは「一つの水蜘蛛に座り、足に『水掻(みずかき)』をはいて、水面を進んだのでは」と推測しているようです。水掻は「万川集海」でも水蜘蛛のすぐ後に紹介されているとか。

中央の板とか浮き輪状の形から他に形状の意味が考え難く使い方として妥当だと思いますが、移動中の弓や鉄砲の使用の可能性の指摘は多分違うと思います。足場がないと不安定ですし、鉄砲を撃ったら音で見つかってしまいます。手裏剣や苦無を打つのは可能としても、堀の中から攻撃の必要性も疑問。

恐らく使い方としては、「水に濡らさないため」だと考えます。忍者は鉄砲も使えますが、火薬は濡らすと使えません。堀を越えて城潜入後の仕事もズブ濡れだと困りますから、「タオル」や代えの服も必要かもしれません。忍者たるもの泳げはするでしょうが、持ち物を濡らさず渡る道具が必要かと思います。

苦無(ピクシブ百科事典)

投擲用の武器、格闘戦のためのナイフ、スコップ・壁を登るための鉤爪、投げ縄の錘(おもり)、水を張ってレンズ代わりにも。様々な用途に用いることのできる万能忍具でサバイバルナイフに近いらしい。

忍者人気はサムライ人気のバリエーションかもしれませんが、「手裏剣を打つ」 とか(多目的に使える)「クナイ」とかそれっぽいと思うのですが、忍者観光にどうか。忍者ってお話のように扱われることもありますが、忍者道具は使えたはずなんですよね。具体的な(実際に使われた)ブツの使い方とかスパイゴッコみたい?で面白そうな気もします。

NINJA…イメージと随分違う忍者の“真の姿”…甲賀・伊賀の忍術を集大成した秘伝書「万川集海」を読み解く(産経ニュース 2017.3.15)

忍者道具として有名な水蜘蛛ですが、別の古文書には中央の板に「座る」と書かれており、(山口県の医師)中島篤巳さんさんは「一つの水蜘蛛に座り、足に『水掻(みずかき)』をはいて、水面を進んだのでは」と推測しているようです。水掻は「万川集海」でも水蜘蛛のすぐ後に紹介されているとか。

中央の板とか浮き輪状の形から他に形状の意味が考え難く使い方として妥当だと思いますが、移動中の弓や鉄砲の使用の可能性の指摘は多分違うと思います。足場がないと不安定ですし、鉄砲を撃ったら音で見つかってしまいます。手裏剣や苦無を打つのは可能としても、堀の中から攻撃の必要性も疑問。

恐らく使い方としては、「水に濡らさないため」だと考えます。忍者は鉄砲も使えますが、火薬は濡らすと使えません。堀を越えて城潜入後の仕事もズブ濡れだと困りますから、「タオル」や代えの服も必要かもしれません。忍者たるもの泳げはするでしょうが、持ち物を濡らさず渡る道具が必要かと思います。

苦無(ピクシブ百科事典)

投擲用の武器、格闘戦のためのナイフ、スコップ・壁を登るための鉤爪、投げ縄の錘(おもり)、水を張ってレンズ代わりにも。様々な用途に用いることのできる万能忍具でサバイバルナイフに近いらしい。

忍者人気はサムライ人気のバリエーションかもしれませんが、「手裏剣を打つ」 とか(多目的に使える)「クナイ」とかそれっぽいと思うのですが、忍者観光にどうか。忍者ってお話のように扱われることもありますが、忍者道具は使えたはずなんですよね。具体的な(実際に使われた)ブツの使い方とかスパイゴッコみたい?で面白そうな気もします。