今年から教科書が新しくなった。

光村の5年生の最初に、新美南吉さんの「あめ玉」が載っている。

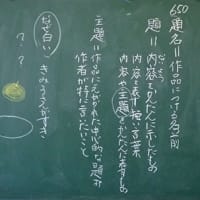

今回の、浜松授業研究の会では、この解釈を皆で行おうと考えた。

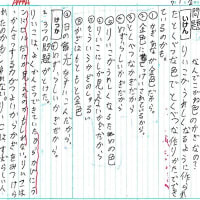

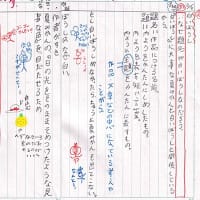

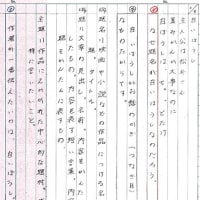

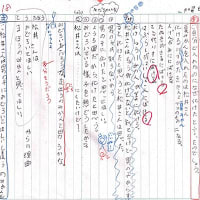

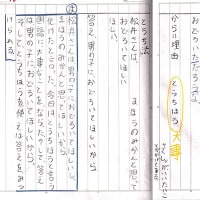

そこで、当日の朝、言葉を調べたり、自分なりの解釈をしたりしておいた。

皆で研究すると、自分の気付かなかった大事な言葉をたくさん教えていただき、それを調べることにより、自分の解釈の不十分なところが多々見つかった。

メンバー皆で行った解釈は、また次回載せるとして、とりあえず当日の朝自分の下調べしたものをアップしてみようと思う。

春のあたたかい日のこと、わたし舟に二人の小さな子どもを連れた女の旅人が乗りました。

舟が出ようとすると、

「おうい、ちょっと待ってくれ。」

と、土手の向こうから手をふりながら、さむらいが一人走ってきて、舟に飛びこみました。

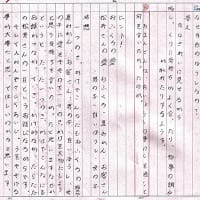

よう(助動・特殊型)(一)主体の意志を表わす。

「もう寝―/今出かけ―としている〔=出かける寸前の状態だ〕」

おい(感)親しい間柄や目下の者に対して呼びかける声。

ちょっと(副)(一)時間・分量・程度が少ないことを表わす。

てくれ 話し手が、何かの行為をするように強く命令する表現。目下や同等の人に対して使う。

むこうオ〔雅語動詞の終止形「むかふ」の名詞用法〕

(四)何か隔たりとなる物に面して、それを越えた先の方。

から(格助)(一)動作・作用の起点・出発点や、それが もたらされる そもそもの原点を表

わす。

手をふる=どんなふうにふったの?

とびこ・む【飛(び)込む】(自五)勢いよく何かの中に入り込む。

飛び込む=他の人をあまり気にしない。揺れるから本当ならそっと乗る。

船は出ました。

さむらいは舟の真ん中にどっかりすわっていました。ぽかぽかあたたかいので、そのうちにいねむりを始めました。

まんなか【真(ん)中】〔「まなか」の口語形〕両側あるいは四方から同じ隔たりの位置。ちょ うど中央。 「部屋の―/―の部屋」

どっかり(副)―と

(一)重い物を、間(マ)を取りながら下におろすことを表わす。

「―と腰をおろす」

あたたか・い【暖(か)い】(形)

(一)寒さ・冷たさなどによる抵抗を感じることが無い。―天気/―御飯」

【抵抗】 そのもの(こと)に違和感を覚え、そのまま受け入れるには躊躇(チユウチヨ)を感じること。

いねむり―する 〔座ったまま眠る意〕 何かをしている途中眠くなってその まま眠ってしまうこと。

はじ・める【始める】(他下一)(二)〈なにヲ―〉いつもの行動を行う。「居眠りを―」

威張っている=まんなか・どっかり

いねむりを始める=居眠りがいつもの行動だとするとたいした人じゃない?

河の渡しなので、それほど長い時間でない。本当に寝たの?

黒いひげを生やして強そうなさむらいが、こっくりこっくりするので、子どもたちはおかしくて、ふふふと笑いました。

お母さんは口に指を当てて、

「だまっておいで。」

と言いました。さむらいがおこっては大変だからです。

子どもたちはだまりました。

つよ・い(形)(一)相手(困難や障害)にうち勝つすぐれた能力が有る様子だ。「△気(性格)が―

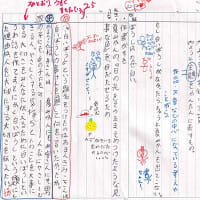

そう=様相。外面に現れた様子。外在事物や人が、現在ある様子を呈していること。

外側に現れた様子から、勘として事実を判断するため、推測的気分が生まれる。

さむらい=昔、百姓・商人の上の階級。武道によって主君に仕えた。

こっくり(副)―と/―する (二)居眠りをして、首を急に垂れる形容。「さっそく―を始めた」

ので(接助)前件が理由・原因となって、後件に述べる事柄が起こることを表わす。

おかし・い(一)違和感が有って、笑いを抑えることが出来ない気持だ。

だま・る【黙る】(自五)(一)物を言うのをやめ△る(た状態を保つ)。

(二)何もしないでいる。

お‐いで【▽御▽出で】③《「…て(で)─」+「になる」「なさる」「です」「だ」などの形で》「… ている」の尊敬語。…ていらっしゃる。「ここはじっと我慢して─なさい」

おこ・る【怒る】[一](自五)がまん出来なくて、不快な気持が言動に表われた状態になる。

てはワ(接助)(一)消極的な事柄の成立する条件を提示することを表わす。

「雨が降っ―困る/いたずらし―いけない

たいへん[0]【大変】 [一]〔驚くべき変事の意〕 その国家・社会にとっての重大事件。

こどもたちは、ふふふと笑っただけなのに、黙っておいでは変

「ははは」「ひひひ」「ふふふ」「へへへ」「ほほほ」の違いは?

おこってはたいへんと思っているのは、だれ?

しばらくすると、一人の子どもが、

「母ちゃん、あめ玉ちょうだい。」

と、手を差し出しました。

すると、もう一人の子どもも、

「母ちゃん、あたしにも。」

と言いました。

しばらく(副)〔久しく・長くと違って〕それほど時間がかからない(たたない)ことを表わす。

すると

川の渡しだから、それほど長い時間でない。母の言葉に長い間従ったわけでない。

お母さんは、ふところから紙のふくろを取り出しました。ところが、あめ王は、もう一つしかありませんでした。

「あたしにちょうだい。」

「あたしにちょうだい。」

二人の子どもは、両方からせがみました。あめ玉は一つしかないので、お母さんはこまってしまいました。

ところが【所が】(接)前の叙述から予想・期待されるのとは反する結果になることを表わす。

もうオ(副)(一)現在、その△状態(時期)になっていることを示す。

しか(副助)話し手にとって少ないと感じられる数量に限られることを表わす。

に(格助)(三)動作・作用が、その相手△に対して(から)行われることを表わす。

せが・む(他五)無理に頼む。ねだる。

むり【無理】(一)そうするだけの理由が無く、筋道も通っていない様子。

①お母さんは何に困っているか?

お母さんは二人に同じようにあげたいのに、1つしかないから困っている。

②子どもたちは、あめが一つしかないことを知っているか?

知っている。わたし「に」

「いい子たちだから、待っておいで。向こうへ着いたら、買ってあげるからね。」

と言って聞かせても、子どもたちは、

「ちょうだいよう、ちょうだいよう。」

と、だだをこねました。

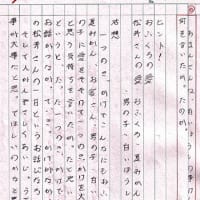

だから(接)(一)後件が、前件の論理上当然の帰結であることを表わす。

あ・げる【上げる】(三)「やる」の△謙譲(丁寧)語。 「見て―・持って―・さがして―」

から(接助)(一)前件の事柄が後件の事柄の原因・理由となることを表わす。〔命令・依頼・推 量・意志・主張など、話し手の主体的な立場で述べる場合に多く用いられる〕

ね(終助)(三)相手を納得させようとする気持を表わす。

いいきか・せるよく分かるように教え聞かせる。 言い聞かす

も(副助)(三)予期される程度を超えていたり限界に達していたりすることを表わす。

だだ 相手が 怒りださないのをいい事にして、温情に満ちた提言を事ごとに△拒否(否定)する こと。

「だだをこねる〔=親などに甘えた子供が、わがままを言い張って事ごとに逆らったり 困らせた りする〕」

せがむ・だだをこねる=本当にいい子なの?

いい子でないのに、なぜいい子というの?

黙らせるのが目的。

なぜ黙らせないといけないの?

よほど困らせていた。

いねむりをしていたはずのさむらいは、ぱっちり目を開けて、子どもたちがせがむのを見ていました。

はず〔形式名詞的に〕今までの事情から言って△当然そうなるであろう(大いに期待される) ことを表わす。

せが・む無理に頼む。ねだる。

むり【無理】(一)そうするだけの理由が無く、筋道も通っていない様子。

ねだ・る〔普通に頼んだのでは出来ない事を〕相手の好意に甘えるようにして、頼み求める。

いる動作・作用・状態が、継続・進行して、その時点に至ることを表わす。

お母さんにとって、寝ていることを期待していた侍。

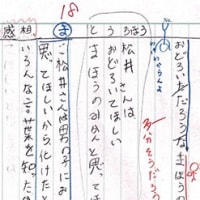

侍の見ていたのは、×こどもたち。 ○子どもたちがせがんでいる様子

お母さんはおどろきました。いねむりをじゃまされたので、このおさむらいはおこっているのにちがいない、と思いました。

「おとなしくしておいで。」

と、お母さんは子どもたちをなだめました。

けれど、子どもたちは聞きませんでした。

おどろ・く(一)意外な事を見聞きして、心が強く動揺する。また、その結果 平静を失ったり、 どう判断すべきかとまどったり する。

じゃま よけいな物が入って物事の進行を止める原因となること。

さ・れる「せられる」の圧縮表現。②他動詞「する」に受身の意を添える語。

おさむらい=ここだけ「お」がつくのはおかしい。

お(一)相手・第三者の状態・行動や関連する事物を示す語につけて、それぞれの人に対する敬意を表わしたり 自己の動作につけて謙譲の意を表わしたり する。

のに(接助)前件の事実にもかかわらず、△意外にも(やむを得ず)後件に述べる事柄が実現することを表わす。

【違(い)無・い確かだ。それに決まっている。

【{大人}し・い(一)〔子供などが〕いたずらをしたり 騒いだり などしないで静かにしている。

なだ・める〈だれヲ―〉泣いたり怒ったりしている人に言葉をかけて、荒れている気持を静める。

けれども、子どもたちは、その母の思いが分からない。

すると、さむらいがすらりと刀をぬいて、お母さんと子どもたちの前にやって来ました。

すると=子どもたちが聞かない

すらり―と (二)物事が滞り無く行われることを表わす。「上手に」

お母さんは、いよいよ恐れていた事態が起き、困っている。

動揺していては、すらりとは抜けない。すらりは、見栄を切る感じ。格好をつけている。

=侍は、怒るより、意図的にかっこよく・怖く見えるように刀を抜いた。

お母さんは真っ青になって、子どもたちをかばいました。いねむりのじゃまをした子どもたちを、さむらいが切ってしまうと思ったのです。

かば・う自分と深い絆で結ばれている存在の危難を、一身を犠牲にして助けてやろうとする。

じゃま よけいな物が入って物事の進行を止める原因となること。

「あめ玉を出せ。」

と、さむらいは言いました。

お母さんは、おそるおそるあめ玉を差し出しました。

【恐る恐るどなりつけられたり 笑われたり 失敗したり するなどの不結果を警戒して、なかば 逃げ腰で(ためらいがちに)事を運ぶことを表わす。

【差し出す】①相手の前に出す。また、体の一部を突き出すようにして出す。

さむらいはそれを舟のヘリにのせ、刀でぱちんと二つにわりました。

そして、

「そうれ。」

と、二人の子どもに分けてやりました。

それから、また元の所に帰って、こっくりこっくりねむリ始めました。

や・る(一)〔対等か目下とみなされるものに〕利益を与えるようなことをする。

「教えて―/くれて―」

(二)他人に対して△あてつけ(恩着せ)がましく何かをする。

だれのためにした行為?

武士

慌てて船に飛び乗ったし、皆を待たせてばつが悪いから、寝たふりをしよう。おや、おれのことを、子どもたちが笑いものにしてるな。いげんを保ちたいのに、こまったな。

さすが母親。子どもたちを黙らせてくれた。

よかった。

ここから、母親に神経がいく。

母親が困っているな。助けてやろう。

子どもたちも、ちょっと懲らしめて、ユーモアで

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます