「ファイルの形式」とか「拡張子を」どうのこうのてなこと言うと

髪の毛かきむしって・・・・「うちには無理!」って、いきなりゆうてしまいそうですが

たとえばラベルマイティでカードこしらえて、誰かの誕生日をお祝いしたいとき

印刷して郵便で送るっていうのはそれはそれでええんやけど

一工夫すると、メールを使って相手に送るということも

出来たりします。そうすると少しは、パソコンの使い方が広がったりするんちゃうかな

とも思うわけで、年賀の挨拶ですらひと味違うものになりそうです。

これには、冒頭の「ファイル形式」とか「拡張子」の理解が必要になってきますが

ここでは、あんまり深く追求せんと

ラベルマイティやら、筆王やら、パブリッシャーなどの

そういった種類のカードやらポスターの作れるソフトで作ったファイルを

「画像として保存」する手順です。

「画像」?っていう言い方もかたっくるしいちゃ、堅苦しいんですが

いつものように何も考えんと出来たファイルを保存するんやなく

一工夫して、それぞれのソフトでこしらえたファイルを

デジカメでとった写真やイラストなどのイメージのファイルによく使われる

「Jpeg(ジェイ・ペグ)」というファイルの形式でも「保存」しようと言うもんです

何も考えんと「名前をつけて保存」ってするとそれぞれの指定するフォルダに

それぞれ独自の「拡張子」のついたファイル形式で保存されます

・・・実はそこんとこが「アカン」とこなんで

何かファイルを作って保存するっていう最終の段階こそ

「どこに」「どんな名前で」「どんな形式で」保存するかと思案するんが

基本中の基本なんです

でないと、なんぼええもんこしらえたところで

ラベルマイティでこしらえたもんはラベルマイティでしか開かへんし

筆王もパブリッシャーも、ゆうたらワードもエクセルも

相手におんなじもんがないと「開かへん」ってことになります

そこで、Jpegという画像として保存すると

デジカメの写真と同じイメージファイルに出来るわけで

どこの誰のパソコンでもたいてい開くことが出来るようになります

メールに写真と同じように添付して送信も出来るし

さらに、付け加えるとラベルマイティでこしらえたもんが、ワードやエクセルでも

イラストなどと同じように使えるということも意味しています。

(ただ、常にこんな形で保存するんかというと、そうやないですよ

画像で保存してしまうと文字もイラストも全部「いっしょこた」で編集が出来なくなる

こともわかっておかんとあきません。)

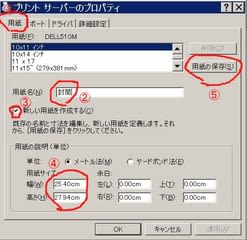

では、どうするかという前に大切なことがあります。

それは、事前に自分自身でどこかに、たとえば「カード」などというような

フォルダを作っておきます。(こうしておくとどこに保存したかがわかります)

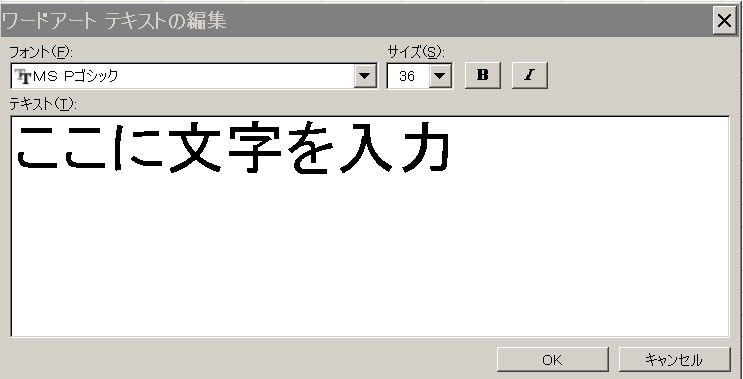

ラベルマイティの場合

メニューの「ファイル」をクリックして、その中の「画像として保存」を選択します

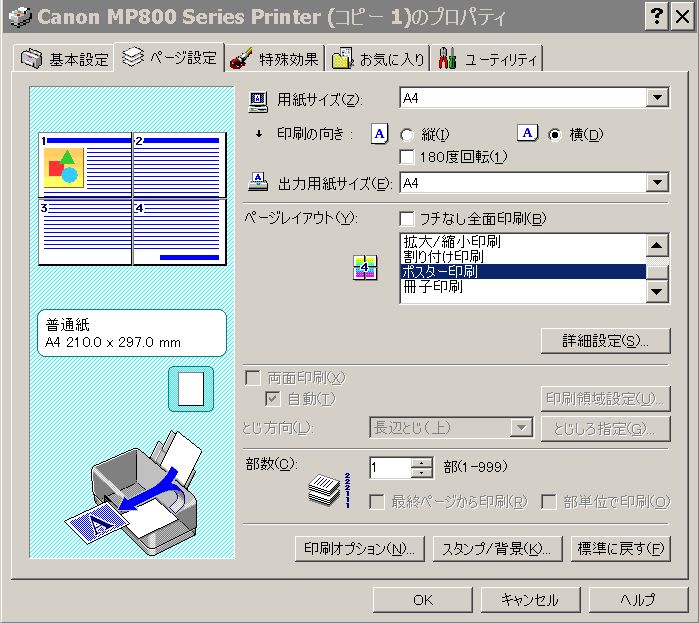

まず、ダイヤログの保存場所のフォルダを指定し

ファイル名を入力し、ファイルの種類を「JPEGファイル」として

OKします

筆王の場合もデザインメニューの「名前をつけて保存」を選択すると

同じようなダイヤログが表れるので全く同じ手順で保存します

パブリッシャーもうり二つです。

繰り返してゆうと、「どこに」「どんな名前で」「どんな風に」に保存する

っていうことを十分自覚して「保存」することです

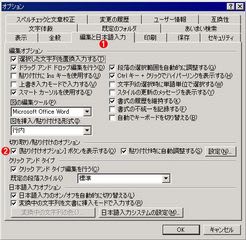

ついつい出てくるダイヤログには、「はい(Y)」ばっかり次々にじゃまくさそうに押してしまいがちやけど

大事なことを見逃すと、あとで、使い勝手が悪くなります。

こうした保存の際のちゃんとしたチェックは、「ファイル形式」の理解にも

ちゃんとつながるんで、これからは「保存」の際に丁寧に慎重に

保存先とファイルの種類を注意してください

ちゅうこさんやら小りんちゃんのこうした取り組みを横っちょからのぞき見してて

ちゅうこさんやら小りんちゃんのこうした取り組みを横っちょからのぞき見してて