'12-07-29投稿、07-30、11-03追加・更新

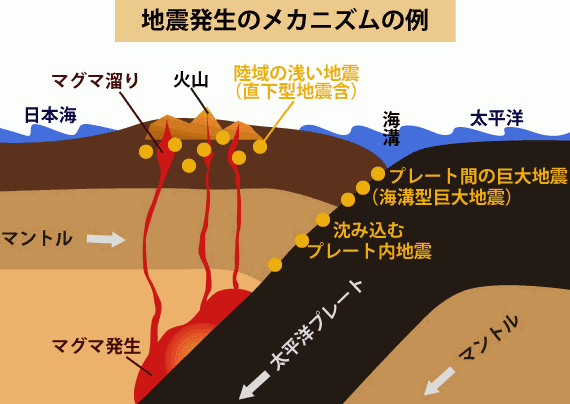

津波は怖いものです。既報(その12)にて記載したように「・・・地震はプレートテクトニクス(大陸移動に伴なう地殻に与えるストレス)によって、地殻が大小さまざまに振動する日常茶飯事な宿命的な現象ですが、昨近、伝えられる大規模地震予測、特に、海底地震によって誘起される大津波の発生メカニズムはどのようになっているのか?個人的に不詳につき、気になるところです。・・・数字だけの判断では大地震とも思えるマグニチュード(M)7・7のカナダ西部の地震はそれほど津波被災の情報はなかったようです。」

また、別報の米国東部の最も弱い「カテゴリー1」ハリケーンでの高潮騒動、震度が小さいのに大津波となった明治三陸津波と同様、不思議な現象と思っています。

以下、既報5-2を追加・更新しました。

既報(その5)にて、大津波が発生するには比較的浅い広範囲の海域で蓄積した歪が開放されることが必要という。詳しくは✏東京新聞 駿河湾海底 ひずみ蓄積 津波巨大化の可能性http://www.tokyonp.co.jp/article/national/news/CK2012072302000097.html

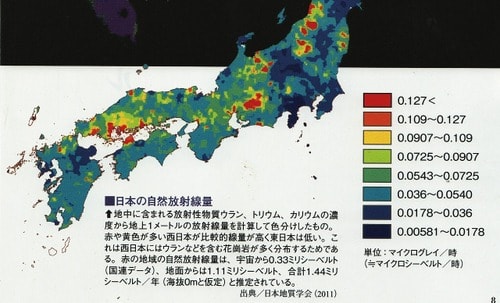

当面は環境放射能の地殻に及ぼす影響に着目して、可能な限り、杞憂を払拭することを目的として、妄想を含めながら記録していることを予め断っておきます。

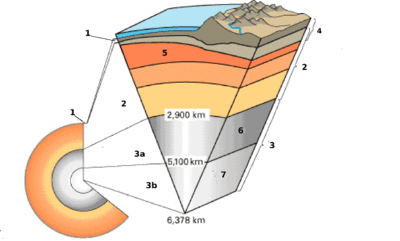

個人的な仮説として、 広範囲にひずみ蓄積させる原因として、セラミックスからなる地殻、マントルの組成の違いによって、複数のプレート、断層の界面において、環境放射能との反応による圧電効果(電子の発生)および逆圧電効果(振動の発生)および高温超伝導現象(広範囲への電子の移動)が関与しているのでは?と超妄想しています。

根本的な要因として、

既報の「環境放射性物質が影響する諸悪について」で記載したように、

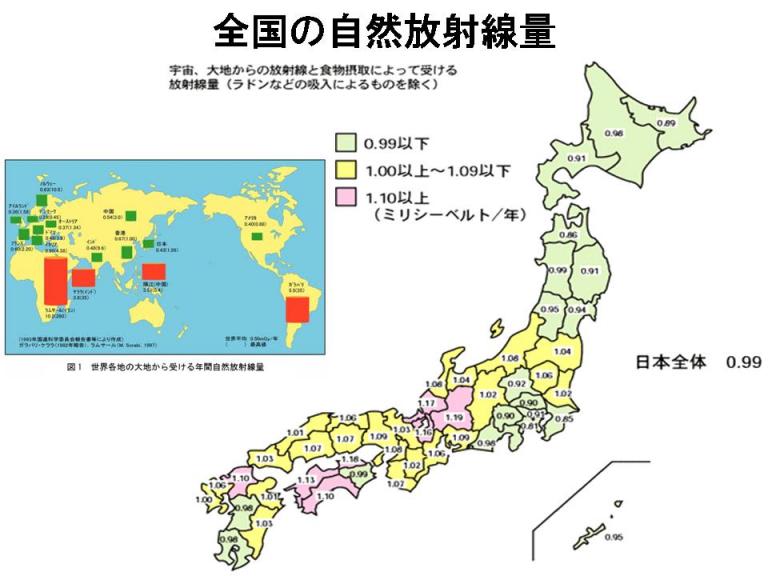

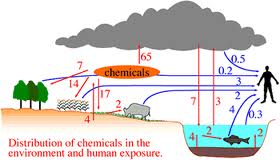

地下マグマ、宇宙、原発、核実験などから環境中に放出されている

巨大なエネルギーを持つ放射性物質(主に、エアロゾル化している大気圏放射能)からのアルファ線、ベータ線、中性子線が環境中のさまざまな物質を放射化もしくは励起してガンマ線、紫外線などの有害な電磁波を発生させたり、最終的には熱になることによって津波規模に影響するのでは?と着目しています。 詳しく見る>>

この過程において

⇒熱→地球温暖化→解氷→海水面の上昇

→表面張力・粘度・比重の低下による水を移動し易くする

⇒熱→海水温の上昇→海底微生物の質・含有量を変化

→硫化水素、メタンなど還元ガスを発生

→地殻に電荷的に吸着した放射能との反応を増大

(google画像検索から引用)

*本例は海底地殻をSiO2と見立てて、活性アルミナを放射能と見立てた時、海水のPHによって電荷(+-)的に吸着して複合粒子を形成するのではというイメージ

なお、Sr放射能のゼータ電位はアルミナのゼータ電位より高い。イットリアとアルミナのゼータ電位はほぼ同等であるようです。

✏詳しくは既報の引用文献「ゼータ電位の測定」の巻末に記載されている物質の等電点によって、おおよそ判断しようと思います。等電点が7より大きい物質は正、小さい物質は負を示します。

例えば、放射性物質PuO2 9.0(正) 、土の主成分シリカSiO2(石英) 1.8~2.5 (負)。

正負が異なる物質はお互いにくっつきやすい。鉄の化合物については引用文献「ゼータ電位の測定」の巻末参照。実際は種々の金属との複合化合物となっているので複雑な電位を示すと思っています。

→海底でも地下マグマ、放射能の崩壊熱によって、反応が生じて地殻粒子表面に

電荷、磁性、圧電性、電気伝導性を付与???

今回は海底の広範囲な地殻歪を増大させると仮説した

圧電体、高温超伝導体の化学組成を調べました。

圧電体:

圧電効果とは

引用:gooogle画像解析から、ekouhounet

⇒Pb、Ba、Ti、K、Sn、Nb、Fe、Na、Ca、Cu、Zr、Cd、Srの複合金属化合物。

超伝導体:http://meddic.jp/%E8%B6%85%E4%BC%9D%E5%B0%8E%E4%BD%93

引用:gooogle画像解析から、

めでぃっく meddic.jp

⇒ Tl、Ba、Ca、Cu、Bi、Sr、Y、Laの複合金属化合物、鉄化合物など。

既報「地震および津波に係る記載(その1:[注目]地震は環境放射能と砂鉄が多い地域で発生し易いのか?)」に記載したように、砂鉄鉱床(鉄鉱石)との反応でもあるのだろうか?

また、既報「地震および津波に係る記載(その13:酒で煮ると鉄化合物が超電導に)に記載したように、酒(アルコール含有水)中で煮るとリンゴ酸、クエン酸、βアラニンが超電導を誘発するという。

自然環境中の鉄化合物の詳細、アルコール、リンゴ酸、クエン酸、βアラニンなど合成する細菌などはどのようであるのだろうか?は別途調査。

また、高温超伝導的な磁力線に対するマイスナー効果???でもあるのか?

関連投稿:地異に係る記載(磁気異常」はクジラ漂着の原因とのこと)

goo辞書:【マイスナー効果】超伝導の状態にある物質に外部から磁界を加えると、物質内部の磁束が零になる現象。超伝導体が完全な反磁性をもつことによる。このため、超伝導体に近づけた磁石は、磁力線をはじき返されて空中に浮く。1933年ドイツの物理学者マイスナーW.Meissnerが発見。

参考情報:環境放射性物質 地下マグマ、宇宙からの放射能のデータについては不詳につき、引用:gooogle画像解析にて調べました。

例えば、原子炉の原理ー核分裂 によれば、 http://www.geocities.co.jp/Technopolis/6734/kisogenri/

seiseibutu.html (一部抽出しました。)

「核分裂生成物とは 核分裂の結果として生じる大きな2つの破片を核分裂片とよぶ。 それぞれが原子核となって新しい2つの原子ができる。分裂のしかたは、さまざまであるが、真半分に割れることは少なく、大きさの割合で3:2ぐらいになることが多い。元素の種類としてはニッケル(原子番号28)からジスプロシウム(66)まで約40種、質量数でいえば66から166までほぼ100種類のものができる。

例えば、放射能がある核分裂生成物とは 質量数でいえば66から166までほぼ100種類あるという。

環境放射能が地殻と反応して圧電体、超伝導体の構成成分となるのだろうか???

引用: ENENEWS:

:http://enenews.com/report-76-trillion-becquerels-plutonium-239-released-fukushima-23000-times-higher-previously-announced

各原子炉の漏洩の詳細を参考までに下記にその試算値を転載しました。

関連投稿:環境水中の放射性元素の深さ方向の濃度分布に係る考察

・・・」 という。

・・・」 という。