'13-01-31投稿

既報(その28)の「震災による超高速波動メカニズム」に記載されていた電離層の撹乱現象について関心があり、引き続いて調べました。

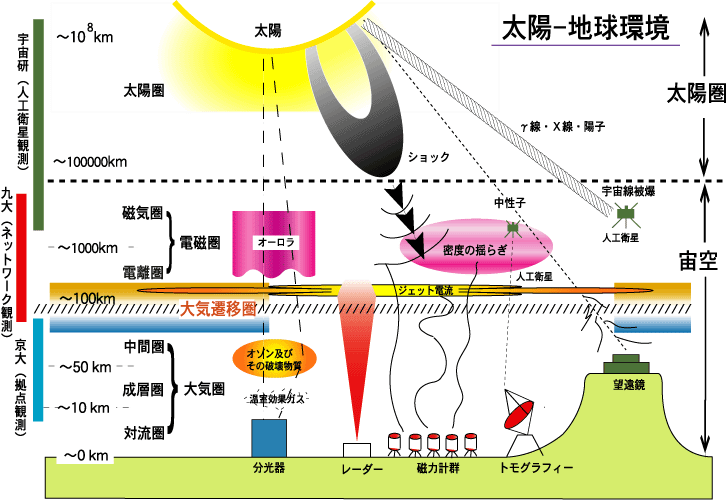

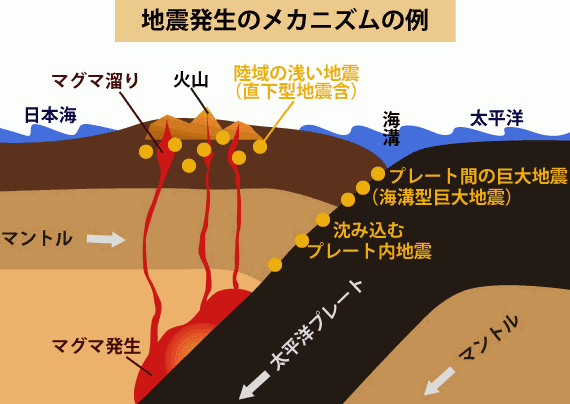

地震後の電離圏観測でありますが、個人的に詳細については理解できていませんが、その現象面で電離圏の変動は、太陽や磁気圏など上方からの影響に加え、対流圏など下層の中性大気の変動も大きく関わっていることが明らかになってきたという。

NICT NEWS(詳しく見る)

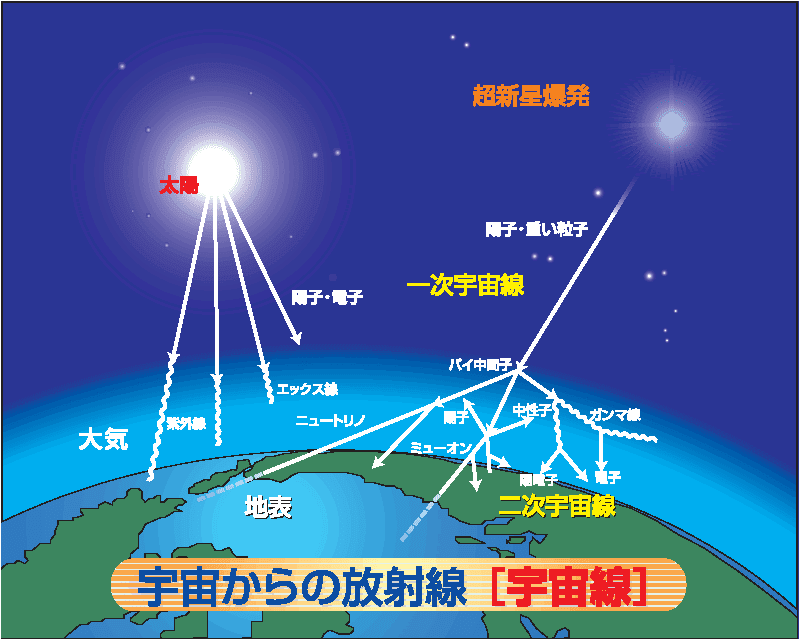

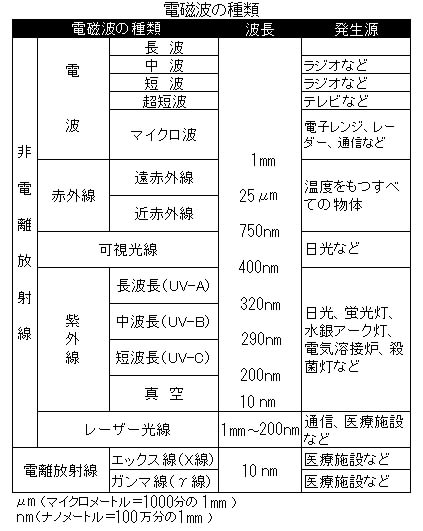

その記載では「・・・ 高さ約60km以上の地球の大気は、太陽からの極端紫外線(きょくたんしがいせん)等によってその一部が電離され、プラスとマイナスの電気を帯びた粒子から成る電離ガス(プラズマ)となっています。このプラズマ状態の大気が濃い領域を電離圏と呼びます。この「宇宙の入り口」とも言える電離圏は、高さ300km付近でプラズマの濃さ(電子密度)が最も高く、短波帯の電波を反射したり、人工衛星からの電波を遅らせたりする性質を持ちます。

電離圏は、太陽や下層大気の活動等の影響を受けて常に変動しており、しばしば短波通信や、衛星測位の高度利用、衛星通信等に障害を与えます。・・・電離圏全電子数(以下「TEC」)観測を行っています。・・・

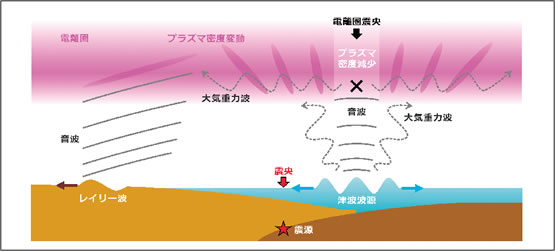

図5●地震後の大気波動と電離圏変動の発生メカニズム

(図をクリックすると大きな図を表示します。)

電離圏で観測された同心円状の波の第一波(約3.5km /秒)は、レイリー波(表面波)で励起された音波によるものと考えられます。第二波以降の波は、津波波源(または電離圏震央)の海面で励起された音波が、直上の電離圏下部で起こした大気重力波によるものと考えられますが、海面で励起された音波及び大気重力波が直接影響した可能性もあります。また、電離圏震央付近では、地震後に電離圏プラズマ密度の減少(背景に対して20%程度)や、約4分周期のプラズマ密度変動も観測されました。」という。

また、既報の地震前の地震予測に係る引用記載では地震前に「'98年から'10年まで、日本上空の電離層の荒れ方と地震の起こり方の相関関係を調べたところ、M6を超える大地震の直前5日間で、電離層の電子数が有意に増加していることがわかりました」という。

したがって、電離圏と下層大気の変動は地震前後のさまざまな現象に関係していることがよく解ります。

今回は地震前後の電離圏の電子密度、赤外線の変動に係る記載を調べました。

In Deep

2011年05月20日

衝撃のデータ: 3月11日の地震の前に観測された日本上空の

赤外線と電子量の急激な変化

(一部割愛しました。)

「・・・米国の科学技術系サイトのテクノロジー・レビューの5月18日の記事として掲載されていたもので、その内容は、

「マグニチュード9の地震があった前日までに日本上空の赤外線量と電離層の電子量が増大したことがデータ上で確かめられた」

という記事です。

今回紹介するのはその報道記事ですが、元となったカーネル大学のライブラリーにある学術論文(英語)はこちらにあります。・・・

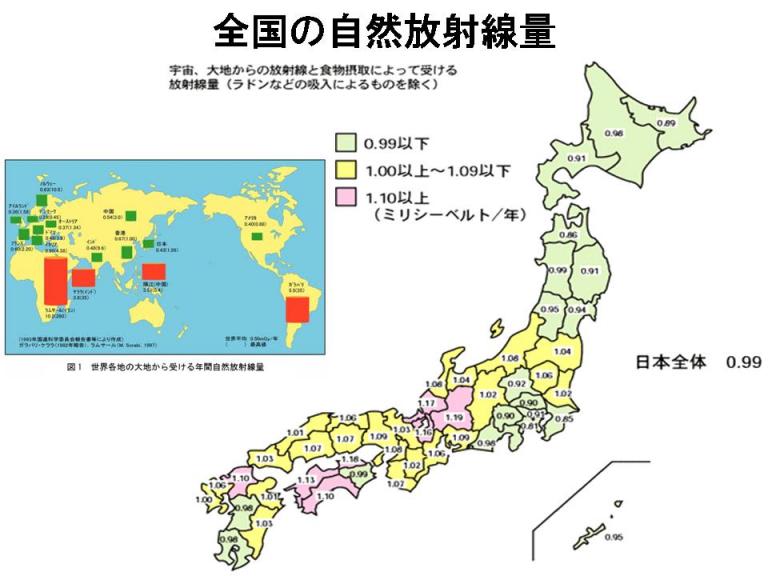

下の図は今回の報道のもととなった研究発表文書にある図の中の「3月10日から3月12日」までのOLRと呼ばれる赤外線のエネルギー量の変化です。

・3月10日から3月12日までの赤外線のエネルギー量の変化

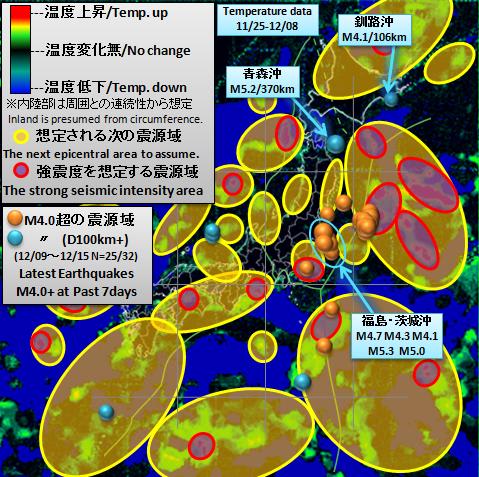

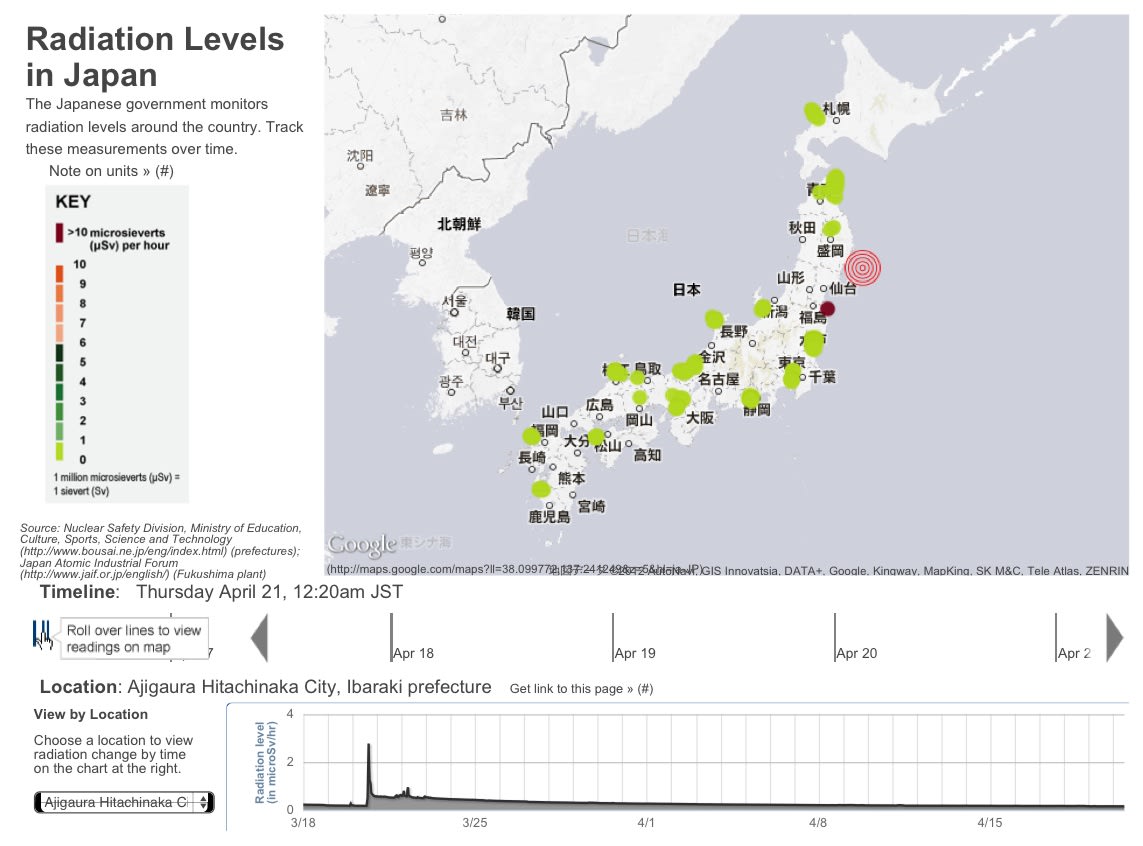

また、下の図は、3月8日の TEC値と呼ばれる、GPSでの解析による「電離層全電子数」の分布です。

・3月8日の電離層全電子数

赤い部分が電離層中の電子の数の多い場所です。日本周辺の真っ赤ぶりがおわかりでしょうか。これと、上の赤外線のエネルギー量の変化を見ると、ここから地震に関しての何らかの研究が導き出される可能性は「非常に高い」と感じます・・・。

ところで、ずいぶんと昔ですが、こちらのブログの記事で、銀雲というものについてふれたことがありました。

これは「地球の表面の地平線の上の高度およそ60kmないし70kmでしか見ることができない雲」で、つまり宇宙からしか見えないのですが、ロシアの宇宙飛行士たちは「これが見えると必ず地上で地震が起きる」と言っていて、宇宙飛行士たちはこの高高度にある雲と地震の関係を確信していたという話があります。・・・

それでは、ここから記事の翻訳です。

Atmosphere Above Japan Heated Rapidly Before M9 Earthquake

Technology Review 2011.05.18

マグニチュード9の地震の前に急速に加熱された日本上空の大気

震源地上空の赤外線放出が東北大地震の前に急激に増加していたことを科学者が突き止めた

地質学者たちは、これまで、大地震の前に報告され続けていた奇妙な大気の現象についての理解に戸惑っていた。これらには確証がなく、また、これらの大気の状態と地震の関係を物語る上での裏付けとなるデータを手に入れることも難しかった。

しかし、近年、世界中の様々な研究チームが、地震地帯に監視ポイントをを建設し続けており、そして、そのいくつかの監視ステーションからは、すでに地震が発生した前後の高層大気の状態と電離層のデータを衛星に送っており、そこからのデータを入手することが可能となってきている。

2010年1月にハイチで発生したマグニチュード7の地震の前に、DEMETER宇宙船から得られたデータでは、超低周波無線信号の大きな増加を示していた。

そして、今回、 NASA のゴダード宇宙飛行センターが 3月11日に日本を荒廃に追い込んだ超巨大地震に関してのデータを提示した。

このデータの結果には多くの人々が驚くと思われる。

日本の東北でのマグニチュード9の地震の数日前より、電離層全体の電子量が劇的に増加したことがわかったとゴダード宇宙飛行センターの研究スタッフは言う。そして、この電子量は地震の3日前に最大限に達した。

同時に、衛星は巨大な赤外線放出を観測した。この赤外線の放出は、地震直前にピークに達した。

これは言い換えると、空気が加熱していたということになる。

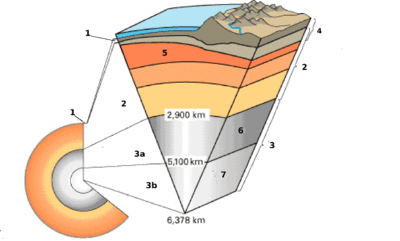

これらの観測は Lithosphere-Atmosphere-Ionosphere Coupling メカニズムと呼ばれる考え方と一致している。

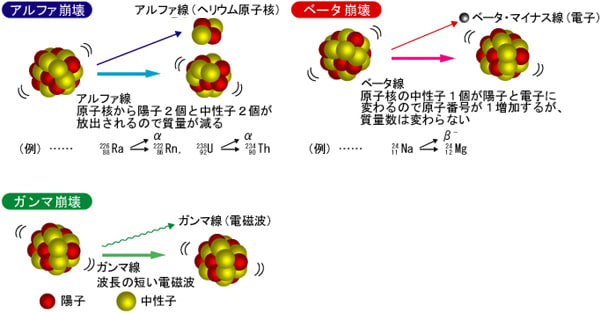

この考え方は、地震の前日には、実際には与えようとしている断層の大きなストレスがラドンの大量の放出を引き起こすという考えだ。

(訳者注) この「Lithosphere-Atmosphere-Ionosphere Coupling メカニズム」は「地圏 -大気圏-電離圏結合」という日本語になるようです。下に説明ページのリンクを示してありますので、ご参照ください。

このガスからの放射能は大規模に空気をイオン化し、いくつかの影響を与えると思われる。水分子が空中でイオンに引きつけられるので、イオン化が水の大規模な凝結を誘発するのだ。

しかし、結露のプロセスも熱を放つ、そして、赤外線放出を引き起こしている理由はこれだ。

NASA の研究チームは、 「3月8日赤外線の急速な増加が衛星データから観察されたことを、我々の最初のデータが示している」と言う。

これら赤外線の放出は、電離層とその全体の電子の含有量を増加させる。

そして、これは確かに、岩石圏、大気と電離層がひとつの方向として不安定にさせられるという意味を持つと思われる。

問題は、今回得られたこの証拠が、どの程度まで一般化した意見となり得るかだ。

日本で発生した大地震は、世界で起きた地震の中で最も大きなもののひとつであり、今後においても研究されるべきトップクラスの現象であり続ける。

今回のデータを最大限に活かすチャンスを作らなければ、地震研究に明日はないかもしれない。

--

(訳者注)

Lithosphere-Atmosphere-Ionosphere Coupling(地圏 -大気圏-電離圏結合)

について。

地震に関連する地圏 -大気圏-電離圏結合より。

大地震や津波が大気重力波等を通して電離圏まで影響を与えることはよく知られています。。一方、地震時・後のみならず地震前においても電離圏擾乱が見られるという指摘が80年代ぐらいからされており議論が盛んです。現在は、メカニズムが仮説の段階であること、統計的解析が不十分な場合も多いため現象の存否については決着がついていません。しかし、近年のいくつかの論文では、統計的に有意なものがあり、さらに研究する必要があります。これらの大気圏・電離圏擾乱と地震の因果性については、地震による影響のみならず、これら擾乱が他の地震発生要因の副産物として観測されている可能性もあります。

要するに、以前より地震の前には電離圏に何らかの異常等が起きることが確認されていたということのようです。・・・」

(転載終了)

⇒後報で上記を参考にして下記の関連投稿の現象との関連を個人的には盲想と誤解を含めて考えてみたいと思います。

マグニチュード9の地震の前に急速に加熱された日本上空の大気

この原因として衛星は巨大な赤外線放出を観測した。この赤外線の放出は、地震直前にピークに達したという。

この赤外線の放出に係る大気圏のさまざまな共存物質(オゾン層、エアロゾル、温室効果ガスなど)との関係がどのようになっているのか?

また、引用文中の銀雲(ロシアの宇宙飛行士たちは「これが見えると必ず地上で地震が起きる」と言う。)との関連についても着目が必要と思われます。

大地震は文字通り、宇宙環境の「天変」に対する「杞憂」な現象なのかもしれませんが、地圏 の地殻変動による「地異」現象のどちらが主因なのだろうか?どちらが卵か鶏か?