'13-04-10投稿

地震はプレートテクトニクス(大陸移動に伴なう地殻に与えるストレス)によって、地殻が大小さまざまに震動する日常茶飯事な現象ですが、昨近、伝えられる大規模地震予測、特に、海底地震によって誘起される大津波の発生メカニズムはどのようになっているのか?個人的に不詳につき、関心を持っています。

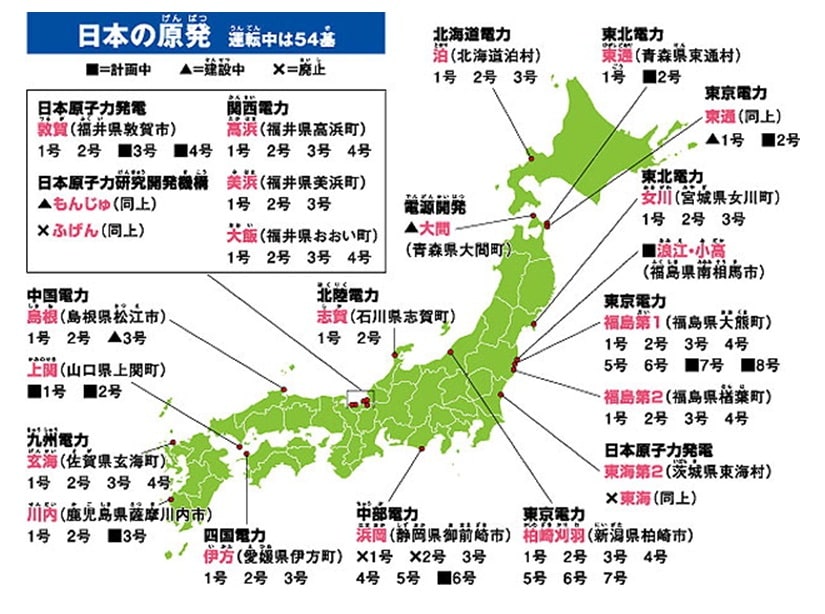

概ね、環太平洋火山帯、太平洋プレートの活発な活動に伴う一環として発生していると想われますが、見過ごすことができない出来事として心配しています。

個人的には「地震および津波に係る投稿」の整理('11-03-13~'13-03-25)と今後への期待で記載したように、突発的な大地震・大津波に対して、的確な予知が科学的に的中できない現状であり、大中小は別にして「またか」「こんな所で」が偽わらざる心境です。

予兆現象に係るメカニズムを解明して、

遅くても1時間前までに地震・津波の予知・予測できるようになることを期待しています。

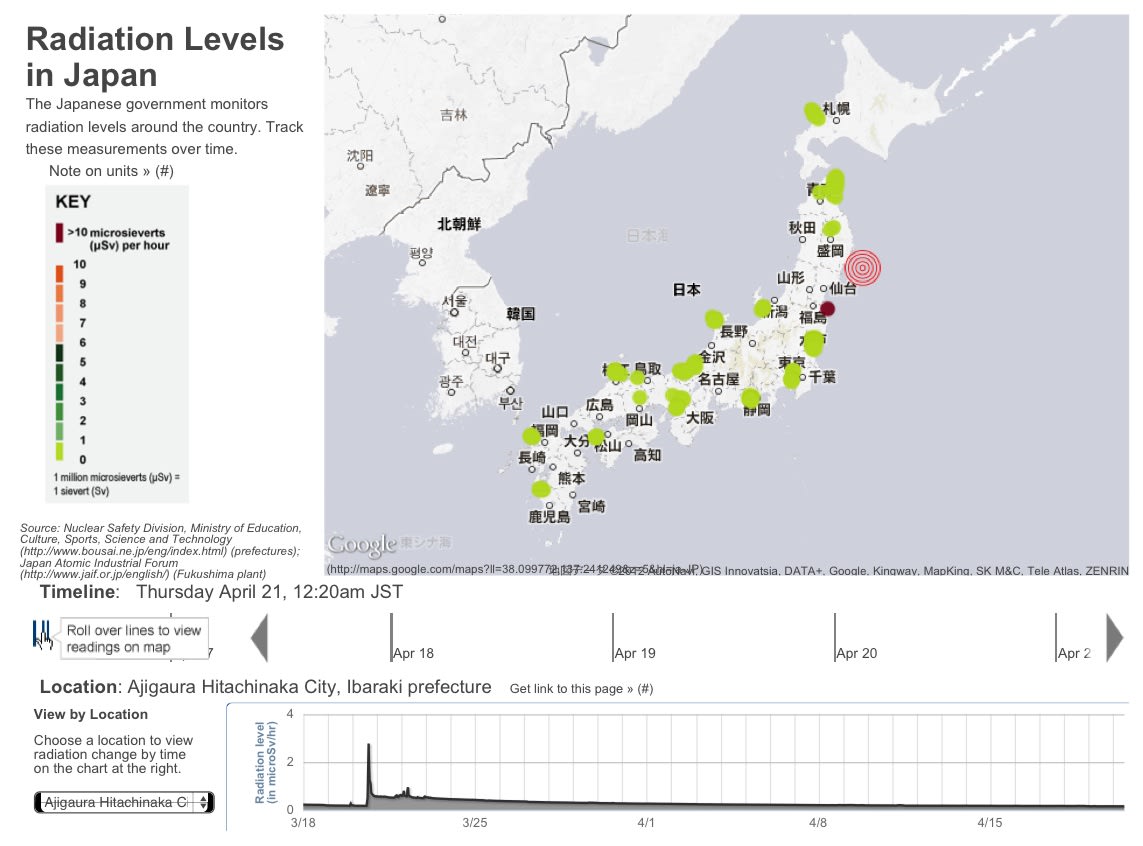

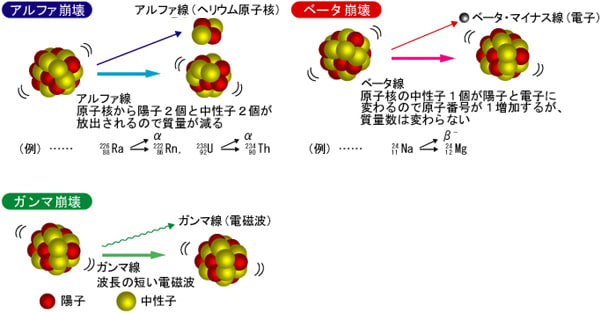

参考投稿:環境放射能の(爆縮現象よる予知の可能性は大)

(2012-02-20)

既報にて、台湾中部でマグニチュード6.5の中規模地震 発生 次はどの地域か着目したい。と思っていますが、今まで調べた情報に基づいて世界の主要火山帯、プレート周辺地域で発生している中規模地震の遠隔地同士の連動性に関心をもっています。

ツイログTomo Matsuo @tomatsuo によれば、「バヌアツでM7.1の地震が発生。earthquake.usgs.gov/earthquakes/re… バヌアツで地震が起こると日本にも地震が起こるというのが、昔から有名な話ですね。東日本大震災や中越地震のような大地震の前後には必ずバヌアツで地震がありました。」という。

それにしても、3.11後、頻発し続けるM5~7クラスの地震かな?と思っていますが、

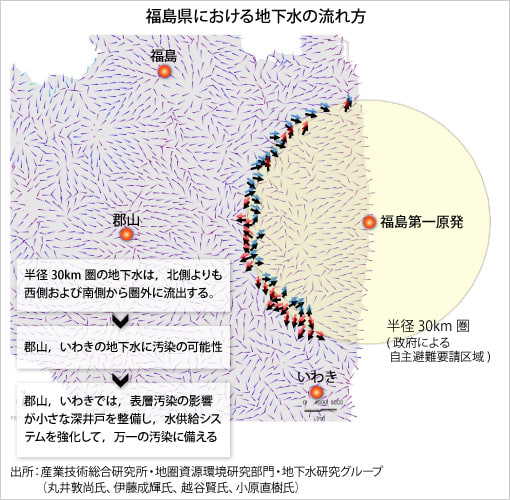

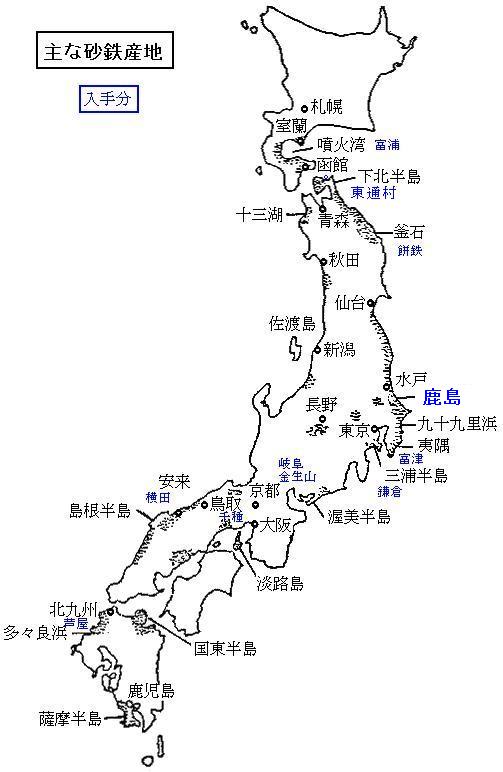

既報から、注目すべきは環境放射能が高い地域で、真偽はさておいて、砂鉄鉱床が存在する地域で中規模地震が発生し易いのかとも思っています。一口に砂鉄といっても、粒子径、粒形の効果なのか?砂鉄に含まれるその他の元素の効果なのか?も現状個人的には不詳ですが、

地震・津波規模に係る要因での個人的な着目点として、

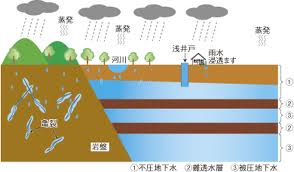

環境放射能と地質(組成、強度、電荷、磁性、微生物の質・含有量)、地層の状態(耐ストレス性、含水量、断層、亀裂・空隙)と地震・津波規模との関連がどのようになっているのか?関心があります。既報地震・津波規模に付随する現象から、 環境放射能⇔地殻の地質、地層の状態との係りはどのようなものか?

すなわち、地殻の強度が低下したり、大陸移動に伴なうストレスに対する耐性が変化したり、新たに活断層化したり、亀裂・空隙の拡大によって材料力学における応力腐食割れ的な挙動を加速させなければと杞憂・妄想しています。

参考投稿:

(その1:[注目]地震は環境放射能と砂鉄が多い地域で発生し易いのか?)

(2012-06-17)

また、地震強度(マグニチュード:M)はもともと震度計からの換算値であるので、大陸移動に伴う同じ地殻変動ストレスでも地殻の脆弱性によって、その規模が違ってくるのではと思っています。加えて、Mが2違うと1000倍の強度となることから、小数点以下も水のpH値以上に、注意が必要かとも思うようになりました。

参考情報:ウィキペディア「マグニチュード」>>詳しく見る

震度に関しても、特に震源に近くて最高震度を示す地域でも、活断層など地質の違いによって、仮に、同じストレス(真M)が架かっても震動が違ってくるのではと思っていますが、その仮説に対するメカニズム(妄想)も数々記載しましたが、詳しいメカニズムは今後の調査に譲るとして、本当にそうなのかどうか?

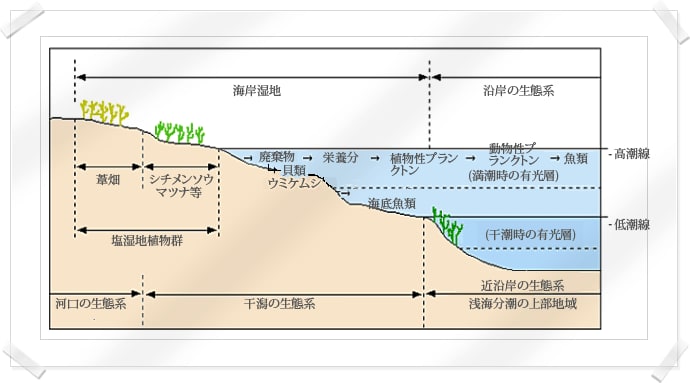

なお、大津波に関しては概ねM8.5以上で震源深さが浅い10km程度?かと思っています。

参考投稿:

(その5(追加・更新):大津波発生メカニズムに係る調査)

3.11以前に遡って今一度、中規模以上の地震の発生地域を調べてみました。

地震情報のまとめ速報

http://jishin.b5note.com/xn-qckua0a9340d8nxb/14664/

世界の震源分布地図A2版(日本語版)、

過去30年間の世界で発生したマグニチュード5.0以上

の地震を地図上にプロット

投稿日:2013.04.04

「過去30年間の世界で発生したマグニチュード5.0以上の地震を地図上にプロットした「世界の震源分布地図A2版(日本語版)」です。

発生した地震の震源の位置には丸印が付けられており、その大きさでマグニチュードを、震源の深さは色で表現されています。 過去30年間の世界で発生したマグニチュード5以上の地震を地図上にプロットしています。震源を◯で表現しその大きさでマグニチュードを,色で震源の深さをあらわしています。

A2版 サイズ:594mm×420mm 縮尺:1:70,770,000 材質:紙」

<世界の火山帯> <世界のプレート>

引用:http://www.palacap.co.jp/ex/index.html 引用:http://tenkataihei.xxxblog.jp/

archives/51732251.html#

⇒東京大学地震研究所の2010までの30年間のデータ。3.11までの30年間もやはり、<世界のプレート> 周辺地域で多発しているようです。また、<世界の火山帯>周辺地域では規模が大きいようです。

火山活動を加速させる要因、および付随して発生する放射能に係る系統的な調査が必要か?と推察されます。