現在浜松市の図書館は2週間ほど休館中である。WEBページもアクセスできずに、6冊くらい予約している本があるのだけど、それが、なんだったかもわからない状態。この本は、休館直前に2冊ほど借りた本の1冊、早く2週間で読まなくちゃと思っていたのだけど、休館を知り、ゆっくり読んだ。

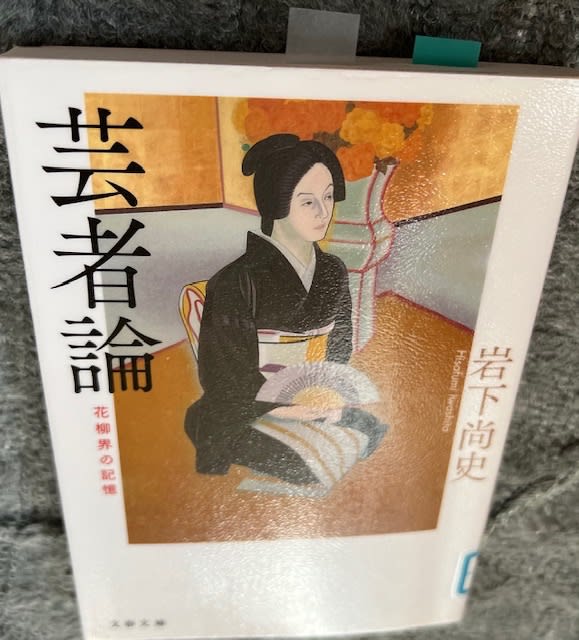

内容(「BOOK」データベースより) 花柳界、芸者、三業地…文字としては馴染みがあっても、実態は殆ど知られていない世界。

長年新橋演舞場に身を置き、数々の名妓たちと親交のあった著者が、芸者の成り立ちから戦前、戦後の東京の花柳界全盛の時代までの歴史と変貌を細やかに描写。処女作にして和辻哲郎文化賞を受賞した、画期的日本文化論。

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)

岩下/尚史

1961年生れ。國學院大學文学部卒業後、新橋演舞場株式会社入社。劇場創設の母体である新橋花柳界主催「東をどり」の制作に携わる。

幕末から平成にいたる新橋花柳界の調査研究を進め、社史『新橋と演舞場の七十年』を編纂した後、97年に退社。06年に上梓した『芸者論―神々に扮することを忘れた日本人』にて、第20回和辻哲郎文化賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

この本は、下の方と同様に私の愛聴番組である東京MXテレビの「5時に夢中」で、「りんどう」というタレントが読んでいるというのを聞いて知った。また、「芸者は巫女だった」という発言に興味を持った。

bittermonky

著者の言う「電波芸者」の意味が分かりました

今では、東京の地方テレビ局の高名な夕方番組でおなじみの、著者の本書をついに読むことができました。

著者を初めて拝見したのは、いまは亡きタモリ倶楽部でしたが、そのときの立ち居振る舞いとその呼び名はこの番組のファンには強く印象に残ったのではないでしょうか。

その著者がテレビ界の紆余曲折を経てたどり着いた夕方の番組でようやくのびのびと個性を発揮されるようになったのは、本書を読んで東京の秘境としての花柳界のテレビ界版ではないかと、妙に納得いたしました。

さらに著者がたびたびおっしゃっている「電波芸者」という言葉も、読む前はご自分を卑下されているものとばかり思っておりましたが、そうではないとさらに納得いたしました。

僭越ながら自分事で申せば、著者が我が故郷に居を構えると番組内で知ったおり、画面に映ったその家構えから、勝手知ったる(と思い込んでいる)その地のネット地図を二日ほど隈なく探し、その独特の形状からついにその場所を発見できたときは歓喜したこともありました。

他の方のレビューを見ておりますと、いまだテレビ界で個性を発揮される前のようで、歯がゆいような感じも致します。私は専門的なことはわかりませんが、知らないうちに番組での著者を思いながら華麗な文体とともに知らない世界を誠に興味深く読ませていただきました。

他の方も番組での個性を知って本書を読み直せば、一層著者への親しみや関心が増すのではないでしょうか。なお、いまや本書は新品で手に入れることができず、残念ながら図書館からの借りものでした。(変に著者の文体が影響してしまったかもしれません、失礼しました)

この本は、当初単行本の方が字が大きくて読みやすいので、一度単行本の方を予約したのだが副題が微妙に違うので、変更して、借りた文庫本。内容は単行本、文庫本ともに同様のようだ。

内容は、以下の方が書かれているように、芸者のイメージを変える面白い内容だ。しかし、同じ話題が何回か出たらい、時系列が整理されていないのか分かりにくい、芸者から聞いた話をまとめているので、事実検証は?などの点があるが、芸者という言葉からくる既成概念をリソッとするには十分な内容だ。だから、技術屋の私としては、この本の内容をパワポかエクセルで整理してみたいと思った。

また、政治家と、花魁や芸者、料亭などの関係は、このような原点を踏まえて現在に繋がっていることを知るのは大事なことだと思う。ジャニーズ問題で忖度のある日本の社会をどのようにしたら変えられるかを考える際には、このような神代から続く原点の流れを知らずしては難しいのかなと思った。

文章は、これ医者である私でも知らない日本語の単語や動詞があるので、購入して辞書や検索をしながら、あるいは図書館で、色々な文献で検証・確認しながらもう一度読みたいと思った。

Posted by ブクログ 2020年11月02日

芸者=神代の時代の精神を具現化した存在 という起源論から始まり、常につきまとう性的サービスの提供者、下賤な職業、哀れな女達というステレオタイプに異を唱える。

宮尾文子の小説を読んでから、芸者の人生に圧倒されて興味を持っているが、美貌と芸と才覚にあふれた女性なら政界財界を手玉に大活躍したであろうし、そうでなければ借金や非人道的境遇で苦しんだだろう。

現代のアイドル文化などもこの芸者文化の末裔のような気がするが、フェミニズムの人達とは多分絶対折り合わないような論旨。

にもかかわらず、洗練の極みに至る女性らしさ、厳しい鍛錬、幾多の大物が妻にと求め、芸術の創造源となった芸者文化の魅力は人を惹きつける。

優雅で辛辣、流れるような筆致で時代を下ってゆく語り口がまた出色の書物だ。