世界は、分からないことだらけです。謎だらけの現実を目の前にして、どのように思考すべきでしょうか。

分かっているものだけに焦点を当てて、「分かった」と思い込み、分からないものは、単に「分からないものだ」で終わらせてしまうのか。あるいは分からないものについても、「もしかしたらこうかもしれない」という思考を続けるのか。このふたつの間には天と地ほどの差があります。

人間は不完全で弱い存在であるがゆえに、分からないものを分からないと認めることを恐れます。だから、既に分かっているものに焦点を当てて、すべてのことが分かっていると思い込もうとし、そこで安心しようとするのです。しかし、それでは真実は見えてきません。

ひとつ例え話を挙げたいと思います。

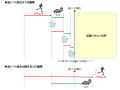

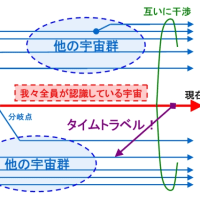

ここに、二次元の世界だけを認識できる知的生命体がいるとします。彼らは、自分たちが住む二次元世界の法則を解明し尽くしました。二次元世界のなかだけで起こる事象は、その法則ですべて矛盾なく説明できるようになったのです。したがって、彼らが生み出した法則は正しいことになります。しかし、それだけがすべてではありません。世界には三次元もあります。例えば、上からモノが落っこちてくるという現象は、二次元世界の法則だけでは説明できません。二次元に住む彼らからすると、モノが落ちてきた場所では、突然目の前に物体が現れるという不思議な現象として認識されます。そこで頭をひねって考えられるかがポイントになります。

「はて、不思議なことがあるものだ」で終わらせてしまうか。

「何故だろう?もしかしたら・・・」という思考を続けることができるか。

ここでひとつの仮説を置けるかどうかが重要になるのです。

「何故だろう?もしかしたら、世界には三次元まであるのではないだろうか?」

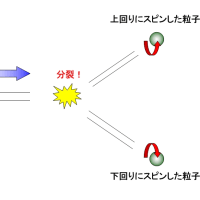

二次元までしか認識できない彼らにしてみれば、あまりにも突拍子のない仮説です。しかし、この仮説を置くことで、分からないものを単に分からないで終わらせることなく、思考を続けることができるのです。大事なことは、「三次元まであるかもしれない」という仮説を置くことで、その仮説を検証する作業に入ることができるということです。

この検証の結果、仮説の裏づけができれば、その仮説はその分だけ説得力を増します。100%の信憑性が得られるわけではありませんが、まったくのバカ話ではない仮説になるのです。そして、その検証を重ねていけば、その仮設がどんなに突拍子のないものであっても、強固で説得力のある仮説に変身していくのです。

ところで検証を繰り返していく過程で、その仮説が否定されることもあります。そのときには、また新たに別の仮説を立てればよいのです。少なくとも新しく立てた仮説は、否定された仮説よりも正しい可能性があり、より可能性がある仮説を立てられたという意味で、そこには前進があります。そしてあらためて、その新しい仮説の信憑性を確認するために、検証を重ねていけばよいのです。

仮説を立てる

→検証する

→間違った時点で、別の仮説を立てる

→検証する

→間違った時点で、さらに別の仮説を立てる

→検証する・・・

この繰り返しを延々と続けていくことで、結果として、非常に説得力のある仮説を生み出していくことができるわけです。ただし、この仮説は100%証明されるわけではありません。あくまでも、非常に説得力のある強固な仮説で、「確からしい」ということです。しかし、限りなく100%に近い仮説を生み出していくことで、限りなく真理に近づいていくことができるということが大切なのです。そして、人間は限りなく真理に近づいていく仮説に対して、それを真理そのものであると理解する能力があると考えます。三次元の存在を仮説としておいた二次元の生物は、その検証を限りなく続けていくことで、最終的に三次元があると理解できるようになるのです。

分からないものを考えるうえでのポイントは、証明された論理の積み重ねだけでは、新しいものは見出せないということであり、新しいものを見出すには、未だ解明されていない仮説を立てて、それを検証していくという作業が絶対に必要になるということであると考えます。

アキレスとカメという話をご存知でしょうか(詳細は、「アキレスとカメの行方」参照)。

足の速いアキレスという人が、ノロノロ歩くカメを追いかけるのですが、アキレスがカメを追い越すことができるかというのが話のテーマです。これを考えるにあたり、以下のような前提を置きます。

①「アキレスが前に向かって進んでいる以上、いつか必ずカメがいた場所にはたどり着く」

②「アキレスが、カメがいた場所にたどり着いたとき、少なくともその時点で、カメはそれよりも前には進んでいる」

このふたつを組み合わせていくと、アキレスはカメのいた場所まではたどり着きますが、延々とその繰り返しとなり、どんなにアキレスの足が速くても、カメを追い抜けないことになるのです。コンピューターのような論理の積み重ねでは、アキレスはカメに限りなく近づきますが、アキレスがカメに追いつくという結論は出ないのです。

しかし、本当にアキレスはカメを追い抜けないのでしょうか。この思考法の繰り返しでは、たしかにアキレスはカメに追いつくことすらできませんが、その差は限りなくゼロに近づいていきます。そのことから、人間は直感的に理解します。

「究極まで突き詰めていくとアキレスはカメに追いつき、そして追い越すだろう」

これを理解したとき、人間はこれまでの論理の限界に気付きます。

「これまでの論理は、アキレスがカメに追いつく地点よりも手前の地点で起こる事象を説明しているに過ぎない」

そして、同時に以下のことにも気付くようになるのです。

「アキレスもカメも、アキレスがカメに追いつく地点よりも先に進み続けるのであり、そのときにはアキレスはカメを追い越している」

人間はコンピューターではありません。与えられた論理だけで思考を続けるのではなく、常にその枠組みを越えた論理を生み出して、それに基づいて考えることができるのです。その能力をきちんと活用するには、絶え間ない「仮説と検証」を続けていくことが必要なのです。人間は諦めてはなりません。分からないことだらけの世界のなかにあっても、限りない思考の連続によって、いつか人類は世界を理解することができるようになるはずです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます