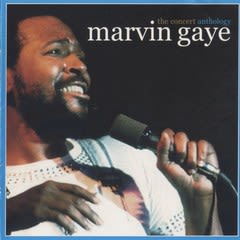

マーヴィンゲイのブートレッグを買い集めるようになったのは『the last concert tour』(91)を聴いてからであった。2チャンネル録音で無造作に制作されたこのブートまがいの作品によって私はマーヴィンゲイの凄さを改めて思い知らされたのであり、その内容は70年代の諸々の傑作に勝るとも劣らないと感じている。私にとっては衝撃的なアルバムだった。父親による銃殺という不幸な死の前年である1983年、マーヴィンゲイは復活のツアーを行い、嘗ての栄光を取り戻す勢いの中にあった。『the last concert tour』はそのドキュメントであり、従来の正規のライブアルバム『live!』(74)、『at London Palladium』(77)、『in Montreux』(80)等とは明らかに異なるエネルギーが渦巻いている。

この時期のマーヴィンのエネルギーが何かとてつもない魔力に引っ張られるような‘過剰’を産み、その音楽からは荒々しいラディカリズムが先行して意識される。長いブランクの影響なのか、整合感よりもエモーションの発露に力点が置かれ、振り絞るように歌われる歌は切迫感や焦燥感をも醸しだし、破滅へ向かう負のエネルギーを伴っているかのようだ。

何かが破綻していた。いや、生まれつつあった。

『the last concert tour』にある表面的な完成度、完璧な演奏やステージ構成、進行の妙もその及第点を無にするような、突破的な音楽の伝達の力、原始性こそを感じる。それはある種の破壊感であり、破綻の感覚である。だからこそ、この作品は特別なものを有していると信じる。それは比するならボブディランの『hard rain』、ジョンコルトレーンの『village vangurd again』、ヴァンダーグラフの『vital』等に匹敵する、渦巻くような凄まじいパワーが全編に漲る音楽であろう。壊れかけた聖なるもの、それを再構築しようとして苦闘するような意志。まるでマーヴィンが自らの終末を予見して、最後のエネルギーを一斉放射したかのようなイメージに囚われるのは私だけだろうか。そしてマーヴィンゲイは破壊と再生のスリリングなドラマを表現するという未踏の場所を目指していたのではないか。

タワーレコードで見つけたのは昨年、リリースされたらしい『The Ultimate Live Collection』というアルバム。80年のヨーロッパツアーと83年の北米ツアーの音源をそれぞれに収めた二枚組の作品である。何故かボックスになっており、蓋を開けたら安っぽいバッジとシールが入っていた。別に要らないが。しかし音楽は良い!音は案の定、ブートだが、そんなの関係ありません。80年と83年。両者の違いはここでもやはり顕著である。83年の北米ツアーとは、即ち『the last concert tour』と同じ時期の録音であり、圧倒的な熱さ、熱波の渦中にいるマーヴィンゲイの表現がここに聴ける。

この時期、マーヴィンゲイは恐らく第2の絶頂期へ向かいつつあったのだ。

それはスタジオ録音に於ける数々の革新をなし得たマーヴィンのライブに於ける革新の始まりだった。それが解る。

嘗てモータウンの制作方針に逆らい、自主性を貫いて制作した実験作がポピュラー音楽史上の最高傑作と言われる『what’s going on』(71)だった。マーヴィンはモータウンによるヒットメイキング至上主義を前提とした分業制やコンパクトなラブソング一辺倒のシングル志向を全て否定し、コンセプトアルバム、歌詞のメッセージ性、サウンドの革新を遂行した。結果、それはソウルミュージックの至高点となり、マーヴィンゲイが音楽史におけるイノベーターとなった瞬間だったのだろう。

そして長い不遇の時期を経て、『midnight love』(82)で奇跡のカムバック。

そんなマーヴィンゲイの第2の革新がライブパフォーマンスにおいて模索されつつあった。彼にとって83年の北米ツアーとはさしずめディランによるローリングサンダーレビューのような意味合いを持つ一つの祝祭の表現だったのではないか。ライブ前の緊張というその有名な病もこの時期、克服され、揺るぎない自信がそのパフォーマンスの充実に顕れた。緊張のあまり行方をくらまして、捕まえられたあげくステージに引っ張り上げられたというエピソードを持つマーヴィンゲイの姿はもう、ここにはない。あのステージの鬼、ジェームスブラウンを想起してもおおげさではない、そのディレクター的な感覚やステージの支配ぶりに感嘆する。

「god is love」の荘厳な響きをどう言い表せば良いか。

ピアノだけをバックにした独唱。この歌い込まれ方は、ちょっと特別な雰囲気だ。

以前のライブアルバムにショー的要素が過剰と感じられるのは、そこに音楽の聖性というマーヴィンゲイの表現の神髄が生かされていなかったからだ。それは悪く言えば俗世の表現だった。緊張によるミスを回避する為か、マーヴィンのボーカルも「AU!」のシャウトがやたら多く、ライブが義務化した一つの仕事と化していた。レコーディングにおける制約という観念がパフォーマンスにも影響していたのが、『midnight love』(82)以前のマーヴィンゲイの姿だったのではないか。

83年の北米ツアーで実現した聖の表現。いや、聖と俗の往来の表現と言うべきか。

『midnight love』収録の「rockin’ after midnight」が9分間に及ぶ怒濤のような演奏で再現され(『the last concert tour』での同曲の倍だ)、「sexual healing」のエロス満杯のうねりが五官に染み渡るかのように伝達される。最高だ。チープな打ち込みがずっと好きになれなかった『midnight love』の各曲の持つエネルギーを生演奏の力感によって思い知らされ、原曲の良さを再認識する。長いブランクで資金難に陥っていたマーヴィンが苦肉の策として用いたシンセのうちこみトラック方式がその後のソウル/ブラコンの一つの様式になっていったのも皮肉だが、マーヴィンの本来、意図したであろうフルバンド形式による迫力の「sexual healing」を眼前にした時、多くのオーディエンスはその歌の力におののいたであろう事を私はイメージしてしまう。

マーヴィンゲイが試みたライブに於けるソウルミュージックの新たなステップへの意図。それは突然の死によって、志半ばで中断された。以後、ソウルミュージックの実質的な死と共に形骸化した様式ソウルはマーヴィンゲイへの畏敬の念と共にその亡霊を背負ってゆく。

2009.1.19

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます