『天路の旅人』沢木耕太郎

Amazonの解説抜粋は以下。

―

第二次大戦末期、敵国の中国大陸の奥深くまで

「密偵」として潜入した若者・西川一三(にしかわかずみ)。

敗戦後もラマ僧に扮したまま、幾度も死線をさまよいながらも、

未知なる世界への歩みを止められなかった。

―

というわけで元祖秘境探検家のドキュメンタリーです。

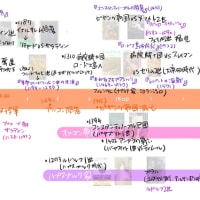

西川一三は満州鉄道への就職で中国に渡り、

その後、大陸に対応した情報要員養成所の

興亜義塾に入塾。

吉田松陰の書に親しんでいたそうで、

ちょっと熱めの思想と愛国精神を持っていたようですが、

まだ見ぬ西北への憧れも相当に強かった人じゃないかと思います。

蒙古出身のラマ僧(チベット仏教)ロブサン・サンボー

として振る舞うために

各地の廟(僧が集団生活している寺みたいなところ)に

住み込むんですが、

そこでの修行や生活を楽しんでいる(無口だけど)様子。

「密偵」という単語よりは、

秘境探索請負人みたいなイメージだなあ。

印象はさておき、

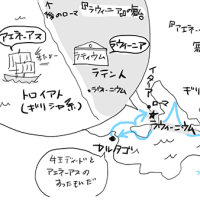

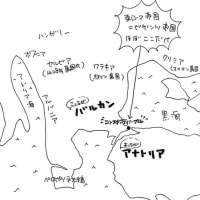

内蒙古(第二次対戦中の日本の勢力範囲内)から

ゴビ砂漠を超えて寧夏に行くと、もう中国勢力圏内。

ラクダをひいてテントを張り、

ラクダの糞を燃料に湯を沸かして暖をとる旅。

大変そう。

ラマ僧仲間と移動したり、

時には隊商にラクダ引きとして雇われたりしながら

青海湖を抜け、シャンを抜け、ラサで終戦を知ります。

が、帰らない。

チベット行ったりネパール行ったりインドに入ったりした後、

仏陀にまつわる名所巡りをしています。

それ、「密偵」じゃないよなあ。

いや、それで良いと思いますが。

モンゴル・チベットの旅の必需品として磚茶(たんちゃ)という

茶葉をこっちこちに固めたものがあり、

砕いて煮込んでバター茶にして飲む描写がよく出ます。

温まるしカロリーも摂れるし、なによりおいしそう。

この磚茶の存在、『茶の世界史』で読んで全然ピンと来なかったですが、

旅を通じて読んだらめちゃくちゃ解像度が上がりました。

西川一三は日本に戻った後は国外に行くことなく

黙々と小さな商店で働いていたそうです。

同時期にモンゴルを旅した木村肥佐夫という

対照的な人物がいたこともあり、

なんだかしみじみする生き方である。

凄い人生を読んだ気持ちになる一冊。

あと、すごく平易な感想を書きますが、

「沢木耕太郎すごいわ」と思った。

Amazonの解説抜粋は以下。

―

第二次大戦末期、敵国の中国大陸の奥深くまで

「密偵」として潜入した若者・西川一三(にしかわかずみ)。

敗戦後もラマ僧に扮したまま、幾度も死線をさまよいながらも、

未知なる世界への歩みを止められなかった。

―

というわけで元祖秘境探検家のドキュメンタリーです。

西川一三は満州鉄道への就職で中国に渡り、

その後、大陸に対応した情報要員養成所の

興亜義塾に入塾。

吉田松陰の書に親しんでいたそうで、

ちょっと熱めの思想と愛国精神を持っていたようですが、

まだ見ぬ西北への憧れも相当に強かった人じゃないかと思います。

蒙古出身のラマ僧(チベット仏教)ロブサン・サンボー

として振る舞うために

各地の廟(僧が集団生活している寺みたいなところ)に

住み込むんですが、

そこでの修行や生活を楽しんでいる(無口だけど)様子。

「密偵」という単語よりは、

秘境探索請負人みたいなイメージだなあ。

印象はさておき、

内蒙古(第二次対戦中の日本の勢力範囲内)から

ゴビ砂漠を超えて寧夏に行くと、もう中国勢力圏内。

ラクダをひいてテントを張り、

ラクダの糞を燃料に湯を沸かして暖をとる旅。

大変そう。

ラマ僧仲間と移動したり、

時には隊商にラクダ引きとして雇われたりしながら

青海湖を抜け、シャンを抜け、ラサで終戦を知ります。

が、帰らない。

チベット行ったりネパール行ったりインドに入ったりした後、

仏陀にまつわる名所巡りをしています。

それ、「密偵」じゃないよなあ。

いや、それで良いと思いますが。

モンゴル・チベットの旅の必需品として磚茶(たんちゃ)という

茶葉をこっちこちに固めたものがあり、

砕いて煮込んでバター茶にして飲む描写がよく出ます。

温まるしカロリーも摂れるし、なによりおいしそう。

この磚茶の存在、『茶の世界史』で読んで全然ピンと来なかったですが、

旅を通じて読んだらめちゃくちゃ解像度が上がりました。

西川一三は日本に戻った後は国外に行くことなく

黙々と小さな商店で働いていたそうです。

同時期にモンゴルを旅した木村肥佐夫という

対照的な人物がいたこともあり、

なんだかしみじみする生き方である。

凄い人生を読んだ気持ちになる一冊。

あと、すごく平易な感想を書きますが、

「沢木耕太郎すごいわ」と思った。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます