もう4月が近いですが….。

昨年読了した本は「ストーカー」ですべて感想を書き終わったということで一応恒例ということで(2014年)振り返ってみます。

2015年読んだ本は「2010年宇宙の旅」から「スト-カー」まで35冊、2013年が61冊、2014年が65冊ですから大幅に減っています。

6月に仕事の関係で異動がありその前後と異動後しばらくバタバタしたたのが主因ですが、読書そのものに少し飽きていたのかもしれません。

ただここ数年重点分野にしている海外SFは'13年の43冊には遠く及びませんが、'14年の28冊(うち長編24冊)に対し'15年は20冊(全部長編)といい線いっています。

'15年は割と長い作品を意識的に読んでいたので、SFを読んだページ数にすると'14年より多いくらいかもしれません。

(「新しい太陽の書」1-4でも1冊カウントですから…。)

その他も長めな本が多かったので冊数だけでははかれないかなぁとは思いますが...。

まぁ'14年からは激減した感があります。

ということで'15年の読書の振り返り、全体感としては長年の懸案(30年くらい)だった「楡家のひとびと」「背教者ユリアヌス」を読了できたのはなにやら感慨深いものがあります。

「2001年宇宙の旅」シリーズを完読できたのもまぁ長年の懸案をかたずけられたかなぁという感があったような...。

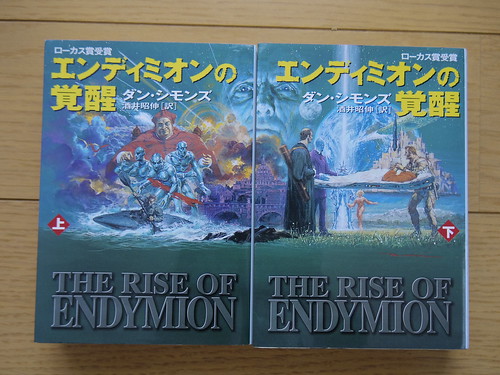

それほど長年の懸案ではありませんが「新しい太陽の書」「ハイペリオン四部作」後半2作(「エンディミオン」「エンディミオンの覚醒」)を読んでシリーズ完読できたのも何やら懸案をかたずけたようで地味にうれしかったりします。

一方で15年初にはピーター卿シリーズの長編全作読破しようと思っていたのですが、一冊も読めませんでした...。

こちらは今年に持越しです。

アシモフのSF作品読破の方は15年は長編2冊(「宇宙気流」「宇宙の小石」)を読みましたがなんとなく今年も無理な気が...。

というような全体感ですが、個別には印象に残った作品は少なかった気がしています。

15年に印象に残った作品は、

・「城の中の人」星新一

・「楡家の人びと」北杜夫

の2作がとびぬけでいたなぁというイメージ。

とくに「城の中の人」は表題作のあまりのブラックさにしびれました….。

好き好きあるでしょうが私的には歴史に残る名作と思います。

「楡家のひとびと」は世の中の評価もとても高い作品ですので当たり前といえば当たり前なのですが、北杜夫の代表作ににふさわしい出来栄えでした。

とても一言では感想は言えませんが読中、読後いろんな感情が湧いてくる作品です。

日本文学史上に残る名作ではないでしょうか?

あとは「新渡戸稲造」杉森久秀 はまったく期待せずに読んだのにいい本でした…。

「いとま申して」北村薫 もなかなか...ですが単行本で出ている続編を買うまでには至っていません(文庫出たら買うつもり)

一方SFは、妙にSF慣れしてしまったせいか、15年は心の琴線に触れる作品には巡り会えませんでした。

面白い作品は多かったんですけれどもねぇ。

その中で印象に残っているのは「新しい太陽の書」「光の王」の2作かなぁ。

2作ともなんとも不思議な世界観が印象に残りました。

コニー・ウィリスの「航路」は「うまい」とは思うものの...それだけな感じを受けてしまった…。

アシモフの「ネメシス」は「巨匠アシモフにしてここまで迷走してしまうのか...」という意味では印象に残ったりはしましたが...。(笑)

まぁアシモフは短編見ても勢いで書いていル部分も多そうなので。(ネメシスの序文もそんなことが...)当たり外れは多いんでしょうね。

まぁ16年もボチボチと読書に励みたいと思います。

↓よろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。

にほんブログ村

にほんブログ村

昨年読了した本は「ストーカー」ですべて感想を書き終わったということで一応恒例ということで(2014年)振り返ってみます。

2015年読んだ本は「2010年宇宙の旅」から「スト-カー」まで35冊、2013年が61冊、2014年が65冊ですから大幅に減っています。

6月に仕事の関係で異動がありその前後と異動後しばらくバタバタしたたのが主因ですが、読書そのものに少し飽きていたのかもしれません。

ただここ数年重点分野にしている海外SFは'13年の43冊には遠く及びませんが、'14年の28冊(うち長編24冊)に対し'15年は20冊(全部長編)といい線いっています。

'15年は割と長い作品を意識的に読んでいたので、SFを読んだページ数にすると'14年より多いくらいかもしれません。

(「新しい太陽の書」1-4でも1冊カウントですから…。)

その他も長めな本が多かったので冊数だけでははかれないかなぁとは思いますが...。

まぁ'14年からは激減した感があります。

ということで'15年の読書の振り返り、全体感としては長年の懸案(30年くらい)だった「楡家のひとびと」「背教者ユリアヌス」を読了できたのはなにやら感慨深いものがあります。

「2001年宇宙の旅」シリーズを完読できたのもまぁ長年の懸案をかたずけられたかなぁという感があったような...。

それほど長年の懸案ではありませんが「新しい太陽の書」「ハイペリオン四部作」後半2作(「エンディミオン」「エンディミオンの覚醒」)を読んでシリーズ完読できたのも何やら懸案をかたずけたようで地味にうれしかったりします。

一方で15年初にはピーター卿シリーズの長編全作読破しようと思っていたのですが、一冊も読めませんでした...。

こちらは今年に持越しです。

アシモフのSF作品読破の方は15年は長編2冊(「宇宙気流」「宇宙の小石」)を読みましたがなんとなく今年も無理な気が...。

というような全体感ですが、個別には印象に残った作品は少なかった気がしています。

15年に印象に残った作品は、

・「城の中の人」星新一

・「楡家の人びと」北杜夫

の2作がとびぬけでいたなぁというイメージ。

とくに「城の中の人」は表題作のあまりのブラックさにしびれました….。

好き好きあるでしょうが私的には歴史に残る名作と思います。

「楡家のひとびと」は世の中の評価もとても高い作品ですので当たり前といえば当たり前なのですが、北杜夫の代表作ににふさわしい出来栄えでした。

とても一言では感想は言えませんが読中、読後いろんな感情が湧いてくる作品です。

日本文学史上に残る名作ではないでしょうか?

あとは「新渡戸稲造」杉森久秀 はまったく期待せずに読んだのにいい本でした…。

「いとま申して」北村薫 もなかなか...ですが単行本で出ている続編を買うまでには至っていません(文庫出たら買うつもり)

一方SFは、妙にSF慣れしてしまったせいか、15年は心の琴線に触れる作品には巡り会えませんでした。

面白い作品は多かったんですけれどもねぇ。

その中で印象に残っているのは「新しい太陽の書」「光の王」の2作かなぁ。

2作ともなんとも不思議な世界観が印象に残りました。

コニー・ウィリスの「航路」は「うまい」とは思うものの...それだけな感じを受けてしまった…。

アシモフの「ネメシス」は「巨匠アシモフにしてここまで迷走してしまうのか...」という意味では印象に残ったりはしましたが...。(笑)

まぁアシモフは短編見ても勢いで書いていル部分も多そうなので。(ネメシスの序文もそんなことが...)当たり外れは多いんでしょうね。

まぁ16年もボチボチと読書に励みたいと思います。

↓よろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。