感想を書く本がかなりたまっていたこともあり「あまり溜めると書けなくなりそう…」ということで「この機会に」と大著である本作を手にとりました。

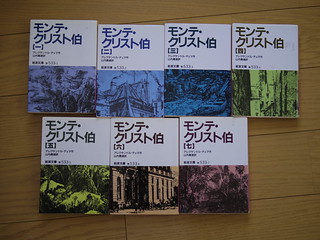

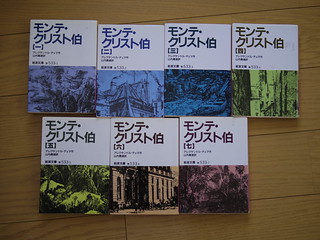

本書「虎よ!虎よ!」のモチーフとなっている作品ということもあり、「虎よ!虎よ!」読了後からブックオフで丹念に108円棚を探して昨年には全巻を揃えていました。

7冊揃いで756円!!!!

ネット上で評判見ると物語の原点的な「面白さがある」というような意見が多く「いつかは読もう」と楽しみにしていました作品でしたが、なにぶん大著なため読了に2ケ月ちょっとかかりました…。

さて本書は1844-1846年フランスの新聞に連載された作品、大デュマ(椿姫を書いた息子の方を小デュマというらしい)の代表作といってよい作品です日本では「岩窟王」として有名かと。

他には「三銃士」なども書いていて当時の大流行作家であったデュマですが生活も相当派手で本作モンテ・クリスト伯を模したような相当派手な生活をして、イタリア革命や3月革命にも暗躍、最後にはほとんどお金も残っていなかったようです。

解説にも書いてありましたがデュマには黒人奴隷の血が流れていたようです。

大デュマの祖父が任地のハイチで黒人奴隷の女性との間でもうけた子供が大デュマの父親らしいです。

大デュマの父親は一度は黒人奴隷として売られたりしたようですが、買い戻されてフランスに連れてこられて王政下で陸軍中将にまで上がるもナポレオンに疎まれて…。

と波乱万丈、小説のような人生を歩んだようです。(元ネタwikipedia)

「モンテ・クリスト伯」の登場人物にも何人か投影されているような気がします。

日本では佐藤賢一がデュマ三代の生涯を一冊ずつ書いているようですちょっと気になりますね。

松岡正剛の「千夜千冊」でも「モンテ・クリスト伯」を取り上げていますが、この辺の事情を中心に書いています。

内容紹介(amazon紹介文より抜粋)

今も昔も復讐鬼の物語が人々の心を惹きつけてやまないのは、それが幸福と安寧に背を向けた人間の究極の姿だからであろう。世界の文学史上最も有名な復讐鬼、モンテ・クリスト伯。19世紀フランスの文豪、デュマが創造したこの人物もまた、目的を果たすごとに、底なしの泥沼へと一歩足を踏み入れていく。

本名、エドモン・ダンテス。マルセイユの前途有望な船乗りだった彼は、知人たちの陰謀から無実の罪で捕えられ、14年間の牢獄生活を送る。脱獄を果たし、莫大な財宝を手に入れたダンテスは、モンテ・クリスト伯と名乗ってパリの社交界に登場し、壮大な復讐劇を開始する…。

とりあえずの感想としては、19世紀の作品はテンポや展開などにさすがに古さを感じました。

純文学的な作品ではなく娯楽小説ですからそこのところはさらに実感するのかもしれません。

日本でいうと吉川英二や山手樹一郎の作品を現在視点で読むような感じでしょうか。

ただ、主人公エドモン・ダンテスが不幸な流れに呑みこまれるあたりと牢獄での人間形成(牢獄の中でのファリア神父との勉強で十分な教養が身に着けられるというところ、財宝を手に入れるところなどご都合主義な気もしましたが…。)脱獄への執念を描いた序盤は楽しく読めました。

この辺の苦労して財宝を手に入れるところなのどはそのまま「カムイの剣」、書籍などの教養のエッセンスで十分な知識を手に入れるあたりは「賢者の石」に取り入れられている感じ。

中盤3、4、5巻辺りは復讐の仕込みを延々としているわけですが….「長い」。

「こうやって復讐するつもりなんだろうなぁ」というのはある程度読めるので、それを丁寧というか念入りに描写されてダレますし、モンテ・クリスト伯の口を借りてデュマの信念的な独白(ハードボイルド的)が出てきますがこれも微妙に鼻についたり…。

途中読了を何度もあきらめようとも思いましたが...。

なんとか読み続けて終盤に復讐劇を実現させていくあたりは展開も速くなり、ハラハラドキドキ楽しく読めました。

堂々の大団円を迎えたラストはとても感慨深く大長編ならではの醍醐味を味わえた気がします。

復讐される方にもある程度感情移入しますし、「復讐の鬼」だったモンテ・クリスト伯が徐々にいろいろ考えだすという展開の説得力を出すためには中盤のだれだれ感も必要だったのかもしれません。

他全体的におもしろかったのが1800年代という時代を同時代として描いている視点。

当然車はなく移動手段は馬車なのですが、馬と馬車の小説の中での取り扱われようは・ステイタスは驚くほど自動車と似ています。

馬の立派さや馬車の豪華さが、高級車やスポーツカーを自慢するのと同じように扱われれている。(この辺大藪晴彦風!!視点の方が現代的…なのか?)

「アジア」といえばトルコやペルシャが基本で日本や中国はなにやらおとぎの国のような扱い。

ある意味ヒロインといってもいいモンテ・クリスト伯の庇護を受けているエデ、ギリシアのジャニナ地方の太守アリ・パシャの娘という設定なのですが…。

21世紀の日本人から見るとギリシャは分かっても「ジャニナ?」「太守?」「アリ・バシャって誰?」という感じ。

(世界史習った人には有名な人なのかもしれませんが...)

作中なんの説明もなかったので1800年代中盤のフランスでは相当有名な存在だったんでしょうね。

ちょっと調べたら当時のギリシャはオスマントルコの占領下にあってその中で微妙な勢力関係を維持した人のようです。

トルコとギリシャ、ヨーロッパの関係は今も微妙な感じがありますがこの当時も変わらずでいろいろあったんですね。

時代設定がフランス革命後で本作も新聞連載された作品であるように新聞なども発達していて、少なくともフランスの中産階級以上の社会は現代と比べてそれほど違和感はない感じだったんですが、道具立てやら国際情勢が異なる1800年代のフランスの空気を楽しめるのもこの作品の楽しみのひとつでしょう。

ということで最後は

「待て、しかして希望せよ。」

↓よろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。

にほんブログ村

にほんブログ村

本書「虎よ!虎よ!」のモチーフとなっている作品ということもあり、「虎よ!虎よ!」読了後からブックオフで丹念に108円棚を探して昨年には全巻を揃えていました。

7冊揃いで756円!!!!

ネット上で評判見ると物語の原点的な「面白さがある」というような意見が多く「いつかは読もう」と楽しみにしていました作品でしたが、なにぶん大著なため読了に2ケ月ちょっとかかりました…。

さて本書は1844-1846年フランスの新聞に連載された作品、大デュマ(椿姫を書いた息子の方を小デュマというらしい)の代表作といってよい作品です日本では「岩窟王」として有名かと。

他には「三銃士」なども書いていて当時の大流行作家であったデュマですが生活も相当派手で本作モンテ・クリスト伯を模したような相当派手な生活をして、イタリア革命や3月革命にも暗躍、最後にはほとんどお金も残っていなかったようです。

解説にも書いてありましたがデュマには黒人奴隷の血が流れていたようです。

大デュマの祖父が任地のハイチで黒人奴隷の女性との間でもうけた子供が大デュマの父親らしいです。

大デュマの父親は一度は黒人奴隷として売られたりしたようですが、買い戻されてフランスに連れてこられて王政下で陸軍中将にまで上がるもナポレオンに疎まれて…。

と波乱万丈、小説のような人生を歩んだようです。(元ネタwikipedia)

「モンテ・クリスト伯」の登場人物にも何人か投影されているような気がします。

日本では佐藤賢一がデュマ三代の生涯を一冊ずつ書いているようですちょっと気になりますね。

松岡正剛の「千夜千冊」でも「モンテ・クリスト伯」を取り上げていますが、この辺の事情を中心に書いています。

内容紹介(amazon紹介文より抜粋)

今も昔も復讐鬼の物語が人々の心を惹きつけてやまないのは、それが幸福と安寧に背を向けた人間の究極の姿だからであろう。世界の文学史上最も有名な復讐鬼、モンテ・クリスト伯。19世紀フランスの文豪、デュマが創造したこの人物もまた、目的を果たすごとに、底なしの泥沼へと一歩足を踏み入れていく。

本名、エドモン・ダンテス。マルセイユの前途有望な船乗りだった彼は、知人たちの陰謀から無実の罪で捕えられ、14年間の牢獄生活を送る。脱獄を果たし、莫大な財宝を手に入れたダンテスは、モンテ・クリスト伯と名乗ってパリの社交界に登場し、壮大な復讐劇を開始する…。

とりあえずの感想としては、19世紀の作品はテンポや展開などにさすがに古さを感じました。

純文学的な作品ではなく娯楽小説ですからそこのところはさらに実感するのかもしれません。

日本でいうと吉川英二や山手樹一郎の作品を現在視点で読むような感じでしょうか。

ただ、主人公エドモン・ダンテスが不幸な流れに呑みこまれるあたりと牢獄での人間形成(牢獄の中でのファリア神父との勉強で十分な教養が身に着けられるというところ、財宝を手に入れるところなどご都合主義な気もしましたが…。)脱獄への執念を描いた序盤は楽しく読めました。

この辺の苦労して財宝を手に入れるところなのどはそのまま「カムイの剣」、書籍などの教養のエッセンスで十分な知識を手に入れるあたりは「賢者の石」に取り入れられている感じ。

中盤3、4、5巻辺りは復讐の仕込みを延々としているわけですが….「長い」。

「こうやって復讐するつもりなんだろうなぁ」というのはある程度読めるので、それを丁寧というか念入りに描写されてダレますし、モンテ・クリスト伯の口を借りてデュマの信念的な独白(ハードボイルド的)が出てきますがこれも微妙に鼻についたり…。

途中読了を何度もあきらめようとも思いましたが...。

なんとか読み続けて終盤に復讐劇を実現させていくあたりは展開も速くなり、ハラハラドキドキ楽しく読めました。

堂々の大団円を迎えたラストはとても感慨深く大長編ならではの醍醐味を味わえた気がします。

復讐される方にもある程度感情移入しますし、「復讐の鬼」だったモンテ・クリスト伯が徐々にいろいろ考えだすという展開の説得力を出すためには中盤のだれだれ感も必要だったのかもしれません。

他全体的におもしろかったのが1800年代という時代を同時代として描いている視点。

当然車はなく移動手段は馬車なのですが、馬と馬車の小説の中での取り扱われようは・ステイタスは驚くほど自動車と似ています。

馬の立派さや馬車の豪華さが、高級車やスポーツカーを自慢するのと同じように扱われれている。(この辺大藪晴彦風!!視点の方が現代的…なのか?)

「アジア」といえばトルコやペルシャが基本で日本や中国はなにやらおとぎの国のような扱い。

ある意味ヒロインといってもいいモンテ・クリスト伯の庇護を受けているエデ、ギリシアのジャニナ地方の太守アリ・パシャの娘という設定なのですが…。

21世紀の日本人から見るとギリシャは分かっても「ジャニナ?」「太守?」「アリ・バシャって誰?」という感じ。

(世界史習った人には有名な人なのかもしれませんが...)

作中なんの説明もなかったので1800年代中盤のフランスでは相当有名な存在だったんでしょうね。

ちょっと調べたら当時のギリシャはオスマントルコの占領下にあってその中で微妙な勢力関係を維持した人のようです。

トルコとギリシャ、ヨーロッパの関係は今も微妙な感じがありますがこの当時も変わらずでいろいろあったんですね。

時代設定がフランス革命後で本作も新聞連載された作品であるように新聞なども発達していて、少なくともフランスの中産階級以上の社会は現代と比べてそれほど違和感はない感じだったんですが、道具立てやら国際情勢が異なる1800年代のフランスの空気を楽しめるのもこの作品の楽しみのひとつでしょう。

ということで最後は

「待て、しかして希望せよ。」

↓よろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。