この地図は、国土地理院の2万5千分の1地形図を複製加工したものである。

端島(はしま)は安芸灘の南西に位置する柱島群島の有人島の1つで、本島である柱島の北

西に位置している。島の地形は北側にタコウ山、南側に見壁山と呼ばれる山があり、山と

山を繋ぐ島の中央部の両側が湾となり、南北を繋ぐよう低地になっている。島の集落は東

側の浜辺のみに展開する「1島1集落」を形成している。(歩行約4.1㎞、🚻待合所のみ)

土・日曜日には10時の便があり、この便を利用すれば2島を訪れることができる。

但し、JR岩国駅からから和木方面のバスは平日のみで、土日祝日は全便運休とされて

いる。(タクシー利用)

本来なら黒島に寄港するはずだが、乗降客がいないとのことで端島に直行する。工事関

係者や医療関係者、墓参の人たちと一緒に下船すると、船は柱島本島に向けで出航する。

この時期は墓参を兼ねて帰省されるので島は賑わうという。

島唯一の店「亀田商店」があったが、高齢のため閉店されたそうだ。食料はもちろん自

販機もないので事前準備が必要である。

まずは蛇の池を目指すが、島の方によると非舗装の先は手入れがされていないので行け

るかどうかわからないという。

路地に入ってみると上の道が交差するが、この道に出ることはできない。この奥に民家

が存在するが、この道が唯一の生活道のようだ。

端島神社には宗像三女神が祀られており、海上安全の守護神とされている。倒壊の恐れ

があるのか参道が封鎖されている。

学校近くの海岸線から見る集落。

1891(明治24)年柱島小学校の分教場として設置され。後に岩国市立端島小中学校と

なるが、当初の学校地はここではなく集落を見下ろす位置にあったという。

小学校は、1988(昭和63)年に休校となったが、2000(平成12)年2名の児童を迎

えて再開されたが、2010(平成22)年再び休校となり現在に至る。

中学校は、1991(平成3)年から休校状態が続いているという。

児童・生徒を待ち続ける二宮金次郎像。

地道は荒れ気味ではあるが、蛇の池とあしだれの浜に行くことができた。

途中にある倒壊途上の家屋は、入口の状況から民家ではなくイリコの倉庫であったと思

われる。

平郡島にも蛇の池伝説の池があるが、島の端にあって海に近いことなど似ている。

昔、この島に杉本与惣左衛門という人が、持山に出掛けたところ山路に一匹の大蛇がい

た。長さは100mもあり、真っ赤な目を輝かせ与惣左衛門に迫って来た。伝家の名刀を

大蛇めがけて投げつけたところ、大蛇の頭から血が流れて倒れてしまう。与惣左衛門に「

これから先、お前の家代々“与”の字の付く者を絶やしたら、再び現れて島の者を食い殺

してやる」と云い残して池の内に沈んだという伝説がある。

イワシを煮た鍋のようで、丸いもの(手前)と四角のもの(左奥)の2種類が放置されてい

る。

島民に「あしだれの浜」と呼ばれている小石を敷き詰めた浜がある。この浜付近には集

落はなく、以前はイリコの加工場や倉庫があったというが、それらは雑木に覆われてしま

っている。

ハマエンドウ(浜豌豆)が海岸の砂地に多く見られるが、開花時期が4~7月とされるの

で花も終わりのようだ。

島民の方が難儀している1つにカキパイプの漂流物がある。あしだれの浜には浜全体に

漂着しているが、その多さにびっくりする。

カキ養殖ではカキパイプ(養殖カキ用の20㎝のポリエチレン筒)が使用されているが、

種苗を付着させるホタテ貝を筏に吊るす際、一定の間隔を確保するため使われているとい

う。流失原因として、カキ筏への船舶の衝突が主要因とされているが、海岸では劣化が進

んでいるものも見られ、いずれは海に戻されるのであろう。

島民の方に農道を一周すると告げると、「道は舗装されて問題ないが、人間よりも猪の

数が数倍多くて手に負えない状況だ。歩く際は気を付けてください」とアドバイスをいた

だく。時間的な余裕と折角の機会でもあるので農道を歩いてみることにする。

木々に囲まれた舗装路は日陰だが風通しはよくない。

展望は良いとはいえないが、2~3ヶ所だけ海が見える場所がある。ここからは右手に

柱島群島の1つである黒島、左手に鞍掛島、大島の浮島(うかしま)が浮かぶ。

この先、海側に竹林が続く。

名称はわからないが標高32m突端部。

白い立て札が見えてきたので近づくと、「岸壁の母」の歌詞が書き込まれていた。いろ

んな歌詞の立て札が設置され、歌の散歩道とされたようだが、見かけたのはこの1本のみ

だった。

タコウ山の一帯は畑化されていたようで、たくさんの階段が残されている。

分岐を右折すると集落の屋根が見える地点に出る。正面に富士山のように裾野を広げる

柱島本島の金蔵山が見える。

柳井市の人口統計によると、23年6月時点で15世帯17人が暮らしていることにな

っているが、島の人に聞くと7~8人かなと返事が返ってくる。

下って行くと海近くに大師堂が祀られている。

端島の生業の中心は漁業であることは今も変わりないようだ。

防波堤から見る集落。

渡船場方向へ引き返す。

1955(昭和30)年代にイワシ漁が衰退してくると、アジなどの他の魚やタコ壺漁へと

転換を余儀なくされた。

タコは3~5月産卵し、産卵後に親と生まれた小ダコが、水温の上昇と共に餌を求めて

活性化する。タコ壺漁も4~9月かけて最盛期を迎えるが、最近は漁獲量も減少の一途を

辿っているという。

反対側の防波堤から眺める集落。

波穏やかな先に倉橋島など。

地蔵堂を見つけるのに一苦労する。弘法大師の命日にあたる旧暦の3月21日には、瀬

戸内海部や島々では「お接待」が行われる。普通は大師堂や観音堂で行われることが多い

が、端島の場合は地蔵堂で行われてきたという。

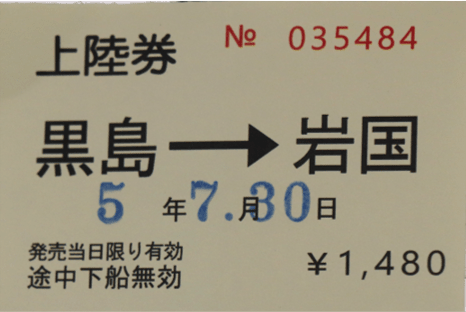

14時を過ぎると里帰りの人々や見送りの人が桟橋に集まってくる。14時24分の定

期船で黒島へ移動する。

この地図は、国土地理院の2万5千分の1地形図を複製加工したものである。

黒島は安芸灘の南西に位置する柱島群島の有人島で、本島である柱島の西に位置してい

る。島の地形は南側に樫山と呼ばれる山があり、北へ向かって緩やかに広がる島である。

(歩行約1.8㎞、🚻なし)

端島(はしま)から15分程度で黒島へ到着するが、岩国新港からは37分の所要時間であ

る。左手のプレハブの建物が渡船待合所。

タコ壺が並ぶが、タコは3~5月に産卵して、産卵後に親タコと生まれたタコが、水温

の上昇とともに餌を求めて活性化する。タコ壺漁も4月から9月にかけて行われるとのこ

と。

島の集落は「1島1集落」で東側の浜辺のみに展開する。

やや左前方に端島が浮かぶが、右手の山が見壁山で左手がタコウ山、中央の低地に蛇の

池やあしだれ浜がある。(背後は倉橋島)

平地が少ないため傾斜地に民家が張り付く。

黒島小中学校の沿革はわからないが、1993(平成5)年に小学校、中学校はその翌年に

休校して現在に至るという。

校舎と校門は健在だが、グラウンドは草地化している。

もとは無人島で柱島の人々が、伊予の沿岸部や忽那諸島の中島から子牛を購入して黒島

で放牧を行い、牛が3歳になると島外に売ったり家の耕作や運搬にしていた。

1830(文政13)年柱島から16人が移住したが、5年後には8人が脱落する。後に4

人が移住して12人で島の土地を均等に分け合い、明治中期までは戸数12戸以上増やさ

なかったという。

この道が主要な生活道であったと思われる。

三島神社境内の入口に柱島からの移住150年を記念して、1980(昭和55)年に建て

られた碑がある。

周辺には三島神社をはじめ恵比須社など信仰にともなう施設が集中している。

三島神社の由緒等はわからないが海の神様のようだ。

黒島は柱島の善立寺(浄土真宗)の檀家であるが、大師堂には大師像が安置されて大師信

仰がずっと息づいている。

大師堂は三島神社の下にある。

神社の先に地蔵堂。

狭い道の左に石段と正面に蔵を持つ民家。

柱島群島は、太平洋戦争中米軍機による空襲を受けたが、特に黒島においては被害が大

きく、学校近くに爆弾が投下されたため、防空壕に避難していた子供たちを多数含む19

人が死亡するという大きな犠牲を出した。その霊を慰めるため供養塔を建てて供養が行わ

れている。

海岸線には意外にも立派な住宅が数軒見られる。

急階段の道は墓に通じ、その先には旧軍の構築物があるそうだが、墓の先が廃道化して

行くことができないというので残念する。

無住になって久しいようで、植生に覆われて痛々しい姿になっている。

柳井市の人口統計によると、23年4月現在13世帯14人が暮らすことになっている。

もともとは島だっただったのかはわからないが、こんもりとした中に荒神社がある。

鳥居を潜ると急斜面に狭い参道が設けてある。山頂には小さな祠が集落に向って鎮座す

る。

堤防の外を覗くと自然な海岸線が続く。

こんもりとした森の中を上がると石積みの祠に地蔵尊。

イリコ工場時代の煙突で、他にイワシ小屋などもあったそうだが解体されてしまったと

いう。

工場跡の片隅に咲くハマユウ(浜木綿)。

渡船場に戻って、切符販売された女性と会話しながら定期船を待つ。

定期船が桟橋に接岸する際の「綱取り」は、黒島婦人会の方が2名1組で行っていると

のこと。一期一会だったが島のことを教えていただいた2人とお別れする。

岩国港に戻ると岩国行きのバスはない。国道筋のバス停で待つこと5分、運よくとタク

シーに出会って岩国駅に戻る。

この地図は、国土地理院の2万5千分の1地形図を複製加工したものである。

嘉川は山口市の西南部、椹野川河口部に位置し、南は山口湾に面する。地名の由来は不

詳であるが、この一帯は「和名抄」にある賀宝(のちに賀保)郷であったといわれ、地名は

これから出たのではないかという。嘉川北部の寺社を訪ねて歩いてみる。(歩行約5.3㎞、

🚻寺と神社にあるが‥)

JR新山口駅から宇部市営バス宇部新川駅行き約9分、赤坂バス停で下車する。

バス停からバス進行方向に進み、次の分岐を左折すると「耕地整理紀念碑」がある。大

正天皇の御大典記念として耕地整理事業が行われたとのこと。

碑文には「北山田堤から水を引いて、赤坂地区の畠を田に変えたものが約5町歩、沖田

では暗渠排水して二毛作田になったものが約7町歩、道路改修によって馬車の通行や耕作

が大変便利になった。大正5~6年(1916-1917)にかけて約1万円の費用で完成した」と

記す。

浄福寺(真言宗)は、飛鳥期の701(大宝元)年役小角により開山され長福寺と称した。以

後の由緒は不明であるが、大内氏の祈願所となって栄えた時代もあった。

1716(享保元)年寺号を正福寺と改めるが、1871(明治4)年神仏分離令により小郡の

浄誓寺と合併して現寺号になる。

参道入口の右手に庚申塔。

浄福寺古墳は円墳で周囲に埴輪が何段か置かれていたらしく、頂上部中央には棺がある

と考えられるが、学術的な発掘調査はされていないので詳細は不明とのこと。

現在墳上にある熊野権現社は、江戸期に建立されたもので古墳とは関係がない。

鳥居脇の小さな祠は秋葉神社と天神社。

廻国成就記念碑は秩父板東大峰山や九州の筑紫などの霊場を何度も巡拝し、大願成就し

たことの記念に建立したものと思われる。

赤坂集落は農家を中心として構成されてきた従来の村落的な社会構造が、混住化地域に

変容しつつある地域である。嘉川霊場第45番札所のある手前を左折する。

嘉川の町並み。

非舗装道の先にヤギが放牧され、食事中だが新幹線の音にびっくりしてか通過するたび

に見つめ、通り過ぎると安堵したのか黙々と食べ続ける。

本郷川に沿った河添集落内には、大中小の3体が嘉川八十八ヶ所3番札所と一緒に祀ら

れているが、由来については不明とされる。

遠くから見ると人影かなと思ったが近づくと案山子だった。本郷川上流に山口宇部道路

が横断し、振り向けば長閑な田園風景が広がる。

嘉川八幡宮は奈良期の751(天平勝宝3)年宇佐八幡宮より勧請されたと伝えられる。初

め高根の宮の尾(現在の熊野神社)に祀られていたが、鎌倉期の正和年間(1312-1317)火災に

より焼失、それを機に現在地に遷座する。

1652(慶安5)年に再興された今の社殿は、冬至の日の出方角に向かって建っており、

本殿・幣殿・拝殿・楼門が連結された山口地方特有の「楼拝殿造り」となっている。(幣殿

の鴨居に大内菱)

夏越の大祓で6月の晦日に茅(ち)の輪をくぐる神事が行われたようだ。正面からまずはお

辞儀して最初に左足で茅の輪を跨ぎ左回り1回、次もお辞儀して右足で右回り1回、次も

同じように左回り1回と8の字を描くようにくぐる。最後は正面でお辞儀して左足で跨ぎ

参拝する、

半年間に溜まった罪や穢れを落とし、残りの半年間を無事に過ごせることを願った神事

である。(茅の輪の先に嘉川の町並み)

楼門の扁額「八幡宮」は小野道風書と言い伝えがある。道風は平安前期から中期にかけ

ての貴族・能書家で小野篁(たかむら)の孫である。特徴としてそれまでの中国的な書風から

和様書風の基礎を築いた人物とされる。

その他、境内には日清戦争戦勝記念碑、石祠(若宮社)、スダジイやクスノキの巨木があ

る。

住吉社と八幡宮の神像。

八幡宮から御旅所まで約300mの直線道を下ると、御旅所には石鳥居と大きな石灯籠

がある。鳥居の右柱には「国主防長二州道守従四位下行大膳大夫兼侍従大江綱広卿」、左

柱は「造立八幡宮…(以下不明) 寛文二壬寅(1662)八月吉日」と刻まれている。(大江綱広

は2代藩主毛利綱広のこと)

通常石鳥居の笠は中央につなぎ目があるが、この鳥居は一本物で古い鳥居とされる。

新幹線宮ノ原橋りょうを潜る。

周防大橋を稲穂で囲むようにデザインされた農業集落排水用マンホール蓋。

萬福寺(浄土宗)の寺伝によれば、創建は平安期の806(大同元)年で真言宗の三密(身体

・言葉・心)道場として栄えたが、その後幾星霜を経て衰退した。1633(寛永10)年浄

土宗の寺として再興されて現在に至っている。

古の時代には「庸」という労務の制度があり、10日間京都の労役に服することになっ

ていた。

平安期の840(承和7)年は嘉川から出す年になっていたが、疫病のため庸として人夫を

出すことができず、この釈迦堂の仏像が化身となって京に行き、仁明天皇の病気を治した

という伝説がある。毎年5月8日は釈尊降誕会(花まつり)が行われる。

「村はおまつり 家から家へ 若葉のくもり」

種田山頭火の1933(昭和8)年5月8日付けの其中日記によると、「嘉川は折からお釈

迦様の縁日、たいへんな人出、‥(中略)‥人、人、埃、埃、その中をくぐっていって」と、

6句が詠まれているがその1つである。

1576(天正4)年当時の嘉川地方の給領主だった久芳賢直が、主君小早川隆景のために

嘉川八幡宮に寄進した梵鐘とされる。明治の神仏分離により社坊であった萬福寺に移され

たという。(市有形文化財)

この付近も新旧の住宅が混在する。

大切に祀られている地蔵尊。

老人の家「嘉泉荘」傍の田んぼの中に2つの標柱が立っている。当地にはかって井戸よ

り潮水を汲出した塩風呂があったという。その名残りの井戸が残されているというが見つ

けることができなかった。

萬福寺への道に戻って嘉川小学校傍を巡る。

かってこの地には多くの酒造場があったとのことだが、現在は金光酒造のみである。代

表銘柄の「山頭火」は、金光酒造の親戚である防府市大道の大林酒造が種田酒造だった関

係で銘柄にしたという。

旧国道の四差路に「嘉川釈迦寺入口」の石柱が立つ。

旧国道筋にある明正寺(真宗)の寺伝によると、室町期の1511(永正8)年俗姓伊藤兵助

という郷士が、自宅に一宇を建てたのが始まりという。

明正寺横の道を山手方向に進むと、河内川上流堰から導水して右は福岡方面、左は上嘉

川・大原方面へ分水している。水争いを防止するため工夫された施設とのこと。

九品寺(くほんじ)はもと正念寺と称したが 文明年間(1469-1487)後に廃寺となり、187

1(明治4)年山口市鰐石にあった九品寺を引寺して九品寺として再興される。隣には三つ葉

保育園が併設されて山門には通行止めされている。(浄土宗)

飲料水とトイレの関係でコンビニに立ち寄り、九品寺の先にある免地バス停より新山口

駅に戻る。

この地図は、国土地理院の2万5千分の1地形図を複製加工したものである。

平郡島(へいぐんとう)は柳井市に属し、熊毛半島の南東約4㎞先の瀬戸内海に浮かぶ島で

ある。島の多くは「1島1集落」という集落形態であるが、周囲28㎞余の島は東西に長

く2つの集落を形成しており、東部に東浦集落、西部に西浦集落がある。西浦集落を歩い

てみることにするが、蛇の池までは往復約6.5㎞のアップダウン道である。(西浦集落内

は3.5㎞、🚻渡船場待合所)

JR柳井港駅前から海側へ向かうと、国道の信号待ちが長く概ね5分を要する。切符売

り場で乗船券(@1,570-)を購入してフェリー「へぐり」に乗船する。

約1時間の船旅を楽しむと西港へ到着する。

工事関係者や保健業務に携わる人々が下船した後、フェリーは東浦へ向けて出港する。

頑強な石垣は新しい護岸ができるまで家を守ってくれた遺構である。一定の間隔にベン

チがあって海を眺められるようになっている。

海へ通じる路地が数軒毎に設けてある。

集落の西端から県道155号線を上がって行くと平郡西港が見えてくる。(この付近は長

い上り坂)

海抜51.2mの峠に上がり、次の三差路は左の道を進む。赤石神社までは2㎞、蛇の池

までは2.5㎞と案内されている。

下り道に入ると屋代島が横たわる。

この先、分岐には案内があるので迷うことはないが、アップダウンな道は海岸線に出る

まで海を見ることができない。

海岸線に出ると前方に赤石神社。

赤石神社後方にある赤くて大きな石が御神体で、腰から下の病なら岩に患部をこすり付

けると回復するとの伝承がある。

島の人からは赤石様と親しまれており、大国主命、事代主命、少名彦命が祀られている

という。(フェリーからも赤い社が見える)

蛇の池は島の西端にあって、海とは幅10m程の堤防で仕切られている。海の傍にある

にもかかわらず淡水という不思議な池である。島の方に神社の詳細をお聞きしても、蛇の

池の神社ということのみだった。(港から約1時間)

「平郡三景」の1つとされる蛇の池には蛇の池伝説があるという。それによると、昔、

漁師が美しい女性から「私を平郡に渡してください。お礼に一度だけ船一杯の魚を獲らせ

てあげましょう」と頼み込まれた。女性を平郡に渡したのち、網を入れると大漁となった。

しかし、女性の言葉を反故にして2度目の網を入れると、魚はたちまち大蛇になったと

いう伝説から、女性が姿を消したこの池を「蛇の池」と呼び、池の水は神水として崇めら

れ、池に金物を入れると祟りがあるといわれている。

上関町の長島、祝島を眺めて集落に戻るが、海岸線はゴミの山で木材は仕方ないにして

もペットボトルなどプラ類が散乱し、すでに劣化し粒子状になったものも見受けられる。

いつの日か大波で海に流れ出てしまうだろうが嘆かわしい問題である。

集落まで戻ってNTT鉄塔が見える道に入る。

見かけない屋根構造のため近所の方にお聞きすると、葉タバコ乾燥小屋だという。この

ような建物が多くあったが、廃業後は元の平家に戻されたので、今では2~3軒残すのみ

となったと話してくれる。

1931(昭和6)年頃葉タバコの耕作が強く打ち出され、瀬戸内海沿岸を中心に漸次拡大

していった。太平洋戦争の頃から食料増産のため減反されたが、戦後には再び葉タバコの

栽培が推進されたが、その後は減少傾向に転じ、1982(昭和57)年には平郡地区で4戸

のみとなる。(いつ頃に廃業されたかは不明)

建物の構造は土地に制限があったためか、一般的な木造平家の中に4坪建ての乾燥室を

設置し、排気用の天窓が設けてある。

集落排水は存在しなかったが、金魚が口から放水している消火栓蓋を見かける。

NTTの平郡電話交換所と無線中継所。

無住と居住の区別ができる家並み。

疫病を防ぐ疫病神が祀られている。

中の道には懐かしい町並みが残る。

漁村集落のイメージがしないのは空家が多いためだろうか。

屋敷の片隅に丸い自然石が並べられているのが地主様で、その土地や屋敷を守護する神

とされる。

NTTの塔がある通りに西平郡簡易郵便局と原田商店がある。郵便局は2016(平成2

8)年に一時閉鎖されたままのようだ。

店の看板はなく一見商店とは思えないが、島の方が利用するだけなので看板は不要との

こと。(飲み物をゲットするため立ち寄る)

1994(平成6)年柳井中学校へ統合された平郡西中学校は、校舎や校門などが完全な形

で残されている。

平郡西小学校は休校中とのことで、周囲は柵で囲まれて玄関などを拝見することができ

ない。

平見山登山口と案内されているが、山頂には平見山城跡があるとされる。鎌倉期の12

80(弘安3)年に伊予国の河野氏一族の浅海通頼が、蒙古襲来に際して見張台を設け、13

40(暦応3)年浅海政能が南北朝の戦乱に対応して本格的な城郭を築いたとされる。

浅海氏は代々ここに住んでいたものと思われ、大内義長に属し、陶晴賢を助けたとされ

るが、その後、来島道康に降(くだ)ったとされる。

平郡漁港西は、1951(昭和26)年10月14日のルース台風の被害後、1953年か

ら高潮対策として160mの護岸工事が施行された。

さらに1964(昭和39)年より4年をかけて第3次漁港整備事業として、本格的な防波

堤のかさ上げ、岸壁の築造、埋立て工事が行われて現状の状態になったという。

鶴甫の大師堂。

大師堂脇にある石風呂は戦前まで使用されたといい、傍には「負上之石」刻まれた力石

がある。

円寿寺(浄土宗)は、1871(明治4)年寺院整理により円福寺と寿現寺が合併してできた

寺という。

寺境内には、1772(明和9)年漁師たちが建立した魚類供養塔「江海魚鱗離苦得楽」が

ある。

江戸末期に築造された防波堤が残されている。

重道八幡宮の社伝によれば、宇佐神宮からの勧請と伝えるが年代などは不詳とのこと。

山口県の最南端とされる上関町の八島が海上に浮かぶ。

海を眺めながら最上部の生活道を南端へ向かう。

弧を描く海岸線と青い海。

平郡の集落は家屋が密集しており、火事が発生すると大惨事になりかねない。昔から火

除け地蔵に願掛けしてきたと思われる。

漆喰で塗り固められ白く見える屋根が多い中にあって、模様入りの赤瓦はひと際目立つ。

1877(明治10)年の西南戦争の際、東京警視本署(現警視庁)は士族(旧武士)を中心と

した警視隊を組織する。平郡島の長井熊造は三等巡査としてこの隊に所属し、鹿児島での

戦闘で殉職する。(享年23歳)

集落を囲むように設けられた石垣は、今では無用の構築物となったが集落の象徴で、ベ

ンチもあって中々の風情である。

デッキから浮かぶ島々、上関大橋や大島大橋、室津半島の集落、行き交う船などを見飽

けない風景を堪能して柳井港へ戻る。(大きな島が平郡島)

この地図は、国土地理院の2万5千分の1地形図を複製加工したものである。

嘉川は山口市の西南部、椹野川河口部に位置し、南は山口湾に面する。地名の由来は不

詳であるが、この一帯は「和名抄」にある賀宝(のちに賀保)郷であったといわれ、地名は

これから出たのではないかという。(歩行約4.5㎞、🚻駅のみ)

域内を東北から西南に旧山陽道が通っていたので、このルートを歩いてみる。JR新山

口駅から宇部市営バス宇部新川駅行き約13分、免地バス停で下車する。

バス停から引き返すと右手に免地集落への道があり、山陽本線と宇部線の線路を横断す

ると雨乞山の麓に出る。

免地集落辺りは大内時代には、大内義隆の伯母・妙智尼(みょうちに)の領として諸役免除

の地であった。そのため後世に免地といわれるようなったとか。

妙智尼は大内氏の重臣・内藤弘矩の娘で、夫の内藤興盛死後に内藤家は娘の嫁ぎ先の毛

利氏派と、孫娘の嫁ぎ先の陶氏派に分裂することになり、妻の座を退き尼僧になってこの

地に籠り寂しく亡くなったという。(進入路及び墓地のある山林は私有地)

蔵のある所まで戻って左折すると旧山陽道筋に出る。この付近は荒神垰(たお)と呼ばれ、

林の中に荒神の小社があったことに因むという。峠のお地蔵さんについて詳細を知り得な

いが一礼して先に進む。

1925(大正14)年宇部軽便鉄道開設のとき、掘り下げられた上に橋が架けられたため、

街道は付け替えられて屈折した形となった。(宇部線は1943年国有化)

宇部線の跨線橋入口にある真田四郎の墓への案内は草に埋もれている。

墓は上嘉川墓地の片隅にあり、「土藩真田四郎源幸利神霊 慶応乙丑(1865)六月十二日

卒 享年33歳」とある。

本名は窪田真吾といい、土佐藩を脱藩して長州に来て真田姓に改名し、嘉川浪士隊に入

隊して嘉川の明正寺に駐屯していた。回天軍と俗論派との内訌に巻き込まれ、俗論派に与

したとの嫌疑がかけられ同寺で切腹する。

七搦邸の向かい側に地蔵堂と「嘉川一里塚跡 嘉川市頭」と記された標柱がある。宇部

鉄道が敷設された時、この一帯の道路がやや西側に移動したので、確実にここだという位

置はわからないという。

緩やかな坂を下って行くと左手に古民家がある。荒神垰から山陽線が交差するまでの町

並みは「新市」と呼ばれていた。

山陽本線を渡ると嘉川市。

1925(大正14)年開業のJR上嘉川駅。阿知須方面に向かって右側に単式ホーム1面

1線と屋根付き待合所がある。

踏切を過ごすと左手の大きな古民家は、嘉川市を象徴する建物である。

街道はやや左に折れるが、カーブする付近に造酒屋があったとされる、妻入り部分に杉

玉をかざすような構造が見られる。(通過後に撮影)

市の中央にある恵比須社の創祀年代は不明とのことだが、嘉川市が商業の中心であった

のでこの地に祀られたとされる。

門前には本間源三郎(1846-1908)の頌徳碑。当地の福岡で生まれ、19歳で嘉川の庄屋と

なり、幕末には農兵隊のリーダーとして活躍する。のち嘉川村長・県会議員・衆議院議員

などを歴任し、地方自治に貢献した功績を称え建てられた。

周防大橋を稲穂で囲むようにデザインされた農業集落排水用マンホール蓋。

近世山陽道の宿駅としての嘉川市は、本宿の小郡・山中の間にあって半宿として宿馬1

0疋が常備され、天下御物送り、大名や公用の役人の荷物搬送を担っていた。

幕末頃には70余軒があり、市の民政をつかさどる年寄と、宿駅の人馬繰り出しなどを

任務とする目代(もくだい)が取り仕切っていた。今ではほとんどの家屋が更新、あるいは解

体されるなどして往時の面影を見ることはできない。

旧国道を横断する。

福岡集落も厨子(つし)二階の建物が数軒見られる程度である。

再び旧国道を横断すると旧平川医院の建物は際立つ。1932(昭和7)年築の木造2階建

ては洒落た造りである。

中野集落も家々の建て替えや新築によって街道の雰囲気は感じられない。

陸軍軍人だった秩父宮雍仁(やすひと)親王(1902-1953)が、この付近で休息されたので記念

碑が建立されたそうだが、これか否かはわからない。

長州藩では山陽道の道幅を2間(約4m)と定めていたので、現況からすると当時のまま

と思われる。

嘉川地域交流センターの敷地内には、中野三仏、嘉川八十八ヶ所札所、百万一心の碑、

道標、五輪塔が集約されている。

嘉川八十八ヶ所札所傍に石仏3体が並んでいる。大の石仏は像高1.4m、3段1mの台

座に実誉快山、正徳三葵巳(1713)五月と刻む。中の石仏には奉納大乗妙典日本廻国供養、

寛政八(1796)丙辰二月、小の石仏は南無大師、天明九己酉(1789)と刻まれている。

三体は「中野三仏」といわれ、左より弘法大師像、観音像、地蔵尊で大切に祀られてい

る。

1889(明治22)年の町村制施行により、嘉川・江崎・深溝村の地域をもって嘉川村と

なる。1944(昭和19)年山口市に合併するまで、この地に嘉川村役場があったとされ、

「百万一心」の石碑が残されている。(裏には御大典記念 昭和3年11月とあり)

正確に読み取ることができないが、「左 厚狭郡山中・船木、左 吉敷郡阿知須・床波」

裏面には明治40年(1907)2月とある。

五輪塔は嘉川駅から旧山陽道に至る中間地点にあったものと思われる。由来は不明との

ことだが、妙智尼の墓などに類似しており、大内氏ゆかりのものではと考えられている。

嘉川駅から旧山陽道の間には、かって長周銀行嘉川支店、嘉川農協組合、旅館、タクシ

ー、日本通運嘉川店などが並んでいたという。今ではそれらの建物は消滅し、空地の目立

つ駅通りである。

下中野も昭和初期頃には店が並んでいたとされるが、今は住宅地となって店構えする民

家は見られない。

幸之江(こうのえ)川が大字嘉川と江崎の境界である。

幸(こう)の江橋の袂に道標があり、「あしす とこなみ 中のむら」と刻む。佐山・阿知

須・床波を経て宇部方面への分岐点であった。標柱の白松道とは、阿知須・岐波辺りを「

白松庄」といった時代の幹線道である。

幸の江橋を渡ると100m足らずで県道335号線と230号線が重なる。この付近の

街道が消滅しており、交差点を利用して南に80mぐらい進むと右手に街道が見えてくる。

熊野神社の地には鎌倉時代までは嘉川八幡宮があったとされ、1875(明治8)年以前か

らこの地区にあった祇園社と山口大神宮にあった熊野神社、日吉社をこの地に移して合祀

したという。

1906(明治39)年の神社合祀政策により、旧村内の神社の多くは嘉川八幡宮へ合祀さ

れたが、この神社は基本金を集めて法人格を持ったため免れたという。

また、境内には明治中期まで江崎・深溝の戸長役場があった。

この先、街道は高根、原条を通って、国境の碑で現宇部市へと続く。バス便がないため

復路を考え熊野神社からJR嘉川駅に戻ることにする。

この地図は、国土地理院の2万5千分の1地形図を複製加工したものである。

江崎(えざき)は椹野川が流れ込む山口湾の西側にある。江戸中期頃までは嘉川村の内に含

まれたが、1674(延宝2)年大渡開作などの完成により大村となり、1727(享保12)年

分村して現在は山口市大字江崎である。

地名の由来は、干潟の入江であったことによるという。(歩行9.7㎞、🚻スーパー)

JR新山口駅から宇部市営バス宇部新川駅行き約15分、幸(こう)の橋バス停で下車する。

山陽本線を跨ぐ。

国道190号線を南下すると、「城良輔の墓この奥50m」と案内されているので石垣

傍の草道を辿る。

城良輔は幕末から明治にかけて、医業のかたわら地区の人に漢学の私塾を開いていた。

学制公布直前に閉じたが、屋敷・私塾の裏に墓所が残されている。

さらに国道190号線を南下すると国道2号線が交差する。(歩道橋を利用)

法正寺(真宗)は、推古期(7世紀初め)の頃、朝鮮半島より渡来した百済の琳聖太子が建

立したと伝える。当初は同域内の原条にあったといわれるが、火災で記録を失い詳細は不

明とのこと。

もともとは天台宗であったが、室町期の1476(文明8)年改宗して浄土真宗になる。大

内家滅亡の際に寺が炎上し、現在の地に移転したという。

寺向い側の嘉川保育園には、1874(明治7)年岡屋・高根・原条の3集落と深溝地区が

協力して岡屋小学が設置される。のち暴風被害や火災により校舎を失ったが、1881(明

治14)年に再建されている。

1888(明治21)年江崎・深溝両村の共有金で「興進小学校」が開校した時に廃された。

ちなみに校名は江崎の「江」と深溝の「深」をとって「こうしん」と読み、「興進」の字

をあてたという。

国道2号線の開通などで一帯は大きく様変わりをしているが、大内氏時代には砦(出城)

があったと伝承され、昔から「城の山(じょうのやま)」と呼ばれているという。

その一角に厳島明神社が祀られているが、大内氏の重臣・内藤氏の鎮守社であったとい

われている。

明神社から直進して脇道に入り、国道の今津川第1函渠を潜ると左手に「井本文恭の墓」

がある。

文恭(1795-1866)は嘉川村に生まれ、長じて三田尻(現防府市)に行き、能美玄順及び杉山

宗立に医学を学ぶ。1825(文政8)年師・宗立に従って長崎に赴き、シーボルトの診察を

見学した。嘉永年間(1848-1854)の初め、防長に天然痘が流行した時、藩が適任者を萩医学

館(好生堂)に集め、種痘接種を伝授した時、文恭も宗立とともに加わる。

1860(嘉永3)年夏から小郡地方の人々に種痘を行った。また、傍ら寺小屋を開いて付

近の子弟の教育にあたるなど、大いに声望があったという。

明神社まで戻って岡屋5函渠を潜り、国道190号線へ向かうとスーパーまるき前に「

戦場ヶ原」の標柱が立つ。( )書きで「大内氏・毛利氏古戦場」とあるが詳細は知り得ず。

再び歩道橋で国道を横断して岡屋ICを小郡方面へ直進すると、「海軍通信学校跡」の

標柱がある。1944(昭和19)年海軍通信学校嘉川通信所が開設され、1945(昭和20)

年7月戦局の悪化により長崎の海軍兵学校針尾分校が廃され、約600名が疎開してきた

という。

海軍防府通信学校内に針尾分校のために兵学校防府分校が併設され、78期生約4,00

0名の少年たちが移ったとされ、その一部が分散されたのではないかと思われる。防府分

校では空襲で宿舎が消失したり、衛生状態が悪く赤痢が流行するなど不運の中で終戦を迎

えている。

周防大橋を稲穂が取り囲むようにデザインされた農業集落排水のマンホール蓋。

通信学校跡から南下すると興進小学校のグランド下に墓地があり、その一角に萩から岡

屋に転居して漢学を教えたという「内山文平夫妻の墓」がある。道なりに南進すると今津

川左岸に出る。

今津川左岸を東進して東今津集落を過ごす。宇部線幸(こう)の江第2踏切を渡ってしまう

と相原集落に行くことはできない。

嘉川八十八ヶ所第36番札所付近に普賢堂(63番札所)があるとされるが、見つけ出す

ことができず残念する。

幸之江川に架かる今津橋で左岸に移動する。

宇部線下今津踏切を過ごすと、再び今津川左岸に出る。

相原山の麓に広がる相原(あいばら)集落。

江崎開作の樋門は陸側に南蛮樋門(遮蔽版を上下に動かす)、海側には唐樋門(遮蔽版を海

水圧で動かす)を設けている。

波止の突端には漁業の神である「えびすさま」が祀られている。

相原大橋(県道山口阿知須宇部線)の先に周防大橋(県道防府環状線)

近世、干拓によってコメの生産が増大し、ここ相原港からも津出しされていたという。

1965(昭和40)年代まで魚介類や海苔などの水揚げもあって栄えた港であった。(正面の

山が相原山)

海岸線が整備されるまでは主要な道であったと思われる。

集落内を周回して向原集落へ向かう予定にしていたが、登山道入口で出会った女性によ

ると、道は整備されて小学生低学年でも登れるし、登山靴でなくても大丈夫とのことで登

ることにする。先に進むと「やまぐち森林づくり県民税」で整備された旨の看板がある。

ヒヨドリバナ(鵯花)と思われる花が見られる。

歩きやすいように整備されており、坂には階段が設けてある。

わずかで尾根分岐に上がると、道標には山頂まで5分と案内されている。

山頂手前の石段を上ると、四等三角点と広場にはベンチと展望が用意されている。

お伊勢信仰の名残りか「大神宮」の石柱が立つ。

南に椹野川河口部と山口湾の先に九州の山々が浮かぶ。

今津川と幸之江川が合流する地点には、コメの津出しだった今津港があったという。

東に椹野川とその左岸に名田島開作、火の山連峰は横たわる。

分岐まで戻って高見集落へ下るが、途中には道標もあって迷うことはない。(高見登山口

から30分と表示)

明神社の由緒等は不明とされるが、1907(明治40)年高見の厳島神社に岡集落の若宮

八幡宮、相原集落の竜神社が合祀されたとされ、三対の狛犬があることに納得する。

高見集落内を歩く。

高見バス停より右手の路地に入り、31番札所前を右折すると原田宅があるが、私有地

のため宅外より標柱のみ撮影する。(玄関先にあったと思われる)

愛らしい赤子を抱いた石仏座像で、婚礼の際に地区の若い衆が婚儀の座敷に持ち込んだ

ものとされる。

相原集落からの道に合わすと向原集落。(振り返ると相原山)

向原集落内に「岡沖小学校跡」碑がある。1872(明治5)年に吉祥寺(大原)を借りて開

校し、1875(明治8)年頃この地に移り、のちに江崎小学校と校名変更したが、興進小学

校発足とともに廃された。

この先、宇部線と山陽本線の踏切を越えてJR嘉川駅に出る。

JR嘉川駅は、1900(明治33)年山陽鉄道三田尻(現防府駅)ー厚狭間の開通と同時に

開業する。現在の駅舎は、1963(昭和39)年に改築された。

長い歩きとなったが新山口駅から岡屋バス停(10:02)で下車して、向い側のスーパーまる

き(10:37)よりコミュニティバスがある。高見さくら公園(10:46)で下車して逆回りをすれ

ば時間と距離が短縮できたが、運行日が月、水、金に限定されている。

この地図は、国土地理院の2万5千分の1地形図を複製・加工したものである。

深溝(ふかみぞ)は椹野川が流れ込む山口湾の西側に位置する。江戸中期頃まで嘉川村に属

していたが。1674(延宝2)年の大渡開作などの完成によって大村となり、1727(享保

12)年江崎村が分村する。さらに1869(明治2)年深溝村が独立する。

しかし、1889(明治22)年の町村制施行により、再び嘉川村となるが、現在は山口市

大字深溝である。(歩行約8㎞、🚻藤尾山公園、駅にもあるが‥)

JR新山口駅(10:23)から宇部線深溝駅で下車する。1925(大正14)年宇部鉄道の小郡

(現新山口駅)ー本阿知須駅(現阿知須駅)の開通により開業する。

相対式2面2線の交換可能駅であるが、宇部方面は跨線橋で連絡しているため階段を上

下しなくてはならない。

周防大橋を稲穂で取り巻くようにデザインされた山口市の農業用集落排水マンホール蓋。

住吉神社は深溝地区の鎮守社で、伝承によれば大内氏の始祖・百済の琳聖太子が日本に

渡来の際、暴風雨に遭いこの地へ漂着した。以来この付近を「吹上の浜」といい、ここに

小祠を祀ったのが始まりという。

のちに大内氏が勘合貿易を始めた時、深溝は山口の外港として重要な港になったので、

ここに摂津(大阪)の住吉神社を勧請して社殿を建立したという。

田園風景を眺めながら県道212号線を目指す。

古文書によると通りがかりの馬が怪我をして、この横山地蔵尊に祈願したら治ったとい

う。この噂が広まり難病でもお願いすれば平癒間違いなしと参詣者が多くなったと記す。

正面に山口阿知須宇部線(県道212号線)が見えると、三差路は左手に進む。

県道を潜ると庚申塚があるので集落の境と思われる。

熊の丸井戸は大内氏の時代、大陸との交易船は深溝湊の海上で荷物を小舟に積み替えて

山口を往来した。そうした船にこの井戸水を給水したとの伝承があるという。

正面に藤尾山が見えてくるが、その形からまんじゅう山と呼ばれていた。左手の椹野川

には周防大橋も見える。

1992(平成4)年県道宇部防府線の周防大橋が完成し、翌年には藤尾山が公園化されて

幼児でも遊べるような遊具が備えられている。

公園駐車場から山頂へ向かう遊歩道は、山頂まで舗装路であるので保育園児でも容易に

登ることができる。

遊歩道の途中左手に、吉南鉱山第1水平坑道跡と「吉南鉱山について」の説明板がある。

藤尾山の頂上付近には、1914(大正3)年頃より1940(昭和15)年までの間(途中数年

間休坑)、タングステン鉱石の鉄マンガン重石を採掘した水平鉱および露頭堀が数ヶ所あっ

た。

公園開設にあたり危険防止のため埋め戻しなどがされたが、当時は電球のフィラメント

などに使用された。

藤尾山(標高69.1m)山頂は、公園化されて山頂といった面影は失せ、片隅に「藤尾山」

を示す標柱のみが立つ。展望台を兼ねたローラー滑り台が設置されたため、山頂にあった四

等三角点はやや下方に移動している。展望台以外は木立の生長で風景を楽しむことはできな

い。

四等三角点付近から見るローラーすべり台。長さ70mぐらいあろうか大人でも楽しめ

そうだが、尻に段ボールを敷かないと大変なことになりそうだ。

すべり台の着地地点にきららドームと阿知須、背後に日の山が見える箇所がある。

山口湾を挟んだ対岸は山口市秋穂二島で、左の岩屋山には遊歩道が設置されて周辺の景

色を楽しむことができる。岩屋の鼻に挟まれた平坦地は、美濃ヶ浜で夏には海水浴などで

賑わう。

駐車場とトイレがある所まで戻ると、新地集落に下る道が設けてある。この集落へはJ

R周防佐山駅からコミュティタクシーがあるが、買物専用のようでスーパーを往復する1

便のみである。

1769(明和6)年藤尾山西麓に、波止や石垣を築き新地港が設けられたとされる。干拓

地に不可欠な樋門は築造時に設けられたと思われるが、現在の新地波止樋門は、1999

(平成11)年に更新されている。

見える平地は新地海岸に存在した塩田跡で、1752(宝暦2)年佐山の給領主であった宍

戸氏が勤功開作として、遠波海岸一帯の開作築立に着手した。

しかし、1766(明和3)年未完成のまま萩藩に上地され、藩撫育方によって干拓地が造

成された。風土注進案によると田畑が41町余、塩田が16町余と記す。

遠波塩田は浜主11軒で構成され、対岸の長浜塩田(現山口市秋穂二島)に長浜会所が設

置された。長浜・遠波・青江の浜主が年3回の生産調整の会合を行なったが、1930(昭

和5)年の第2次整備で5軒が廃業する。1944(昭和19)年合同製塩工場が新地に設置さ

れたが、1959(昭和34)年第3次整理ですべてが廃止された。

工場があった証として遠波合同製塩工場の煙突(RC造で高さ20m)が残されている。

神社入口脇に庚申塚。

明神社の参道と右手に地蔵堂。この新地集落は佐山地区内で、藤尾山の西半分は佐山、

東半分が深溝地区。

明神社(通称:明神さま)とされるが詳細を知り得ず。

使用不能であるがクルマが登場する以前は、物の運搬には不可欠なもので、荷物を載せ

て人が引いたり押したりする荷車(車力)が残されている。

椹野川河口付近の空家。

防波堤の先からは椹野川河口部。

かって東端の幸崎(こうざき)から西端の藤尾山東端まで、「藤尾の渡し」と呼ばれた渡船

が運行されていた。

しかし、渡場の施設が不十分であったため、大八車などの運搬用車両を輸送することが

できず、1958(昭和33)年経営が芳しくなく廃止された。架橋されるまでは近くて遠い

対岸であった。

周防大橋は椹野川河口部の山口市深溝と秋穂二島を結ぶ全長1,040mの斜張橋で、白

鷺が両翼を広げたような形をしている。1992(平成4)年に完成し、東西に分断されてい

た地域が橋によって解消された。

「水晶を拾うスポット」として何人かが宝探しをされている。

海岸部はハマナデシコ(浜撫子)ロードで、浜辺の日当たりのよい崖地に咲き、葉の緑に

ピンク色が美しい。

深溝海岸沿いに唐樋集落。

対岸に火の山連峰(山口の八ヶ岳)が横たわり、山口湾に浮かぶのが波多瀬である。唐樋

港から約500m沖に神功皇后が三韓征伐の際、船団集結の目印として旗を立てたことで

「波多瀬(はたぜ)」と呼ばれるようになったという伝説がある。

山口湾は昔から好漁場で、魚篊(ひび)、海苔篊、牡蠣篊などがたくさん立てられた。それ

が上流の集落では氾濫の原因となるとの苦情が出る。

被害7ヶ村の申し合わせで、篊の設置や規制をしてもらうよう郡長に具申したという「

篊規制碑」が、1897(明治30)年に建立された。

唐樋港はあまり大きくないがさっぱりとした港で、この付近に大内時代の勘合貿易の湊

があったと考えられている。

北の江開作・寄江開作の排水門(唐樋樋門)と、左端の建物は操作所ではなく嘉川霊場1

6番札所。近くには南蛮樋時代に使用された石と小祠が保存されている。

1942(昭和17)年8月の台風16号で周防灘一帯が甚大な被害を受けた。堤防が決壊

したため大潮満潮期には山陽本線まで潮に浸かったが、12月に潮止めが行われた。北の

江開作決壊修復記念碑には皇紀2602年(西暦1942年)と刻まれている。

配水機場入口に「湛水防除事業竣工記念碑」が建てられているが、排水能力の不足など

により、農地に不要な水がたまってしまうことを「湛水」という。それによって農作物の

被害を受けることを「湛水被害」と呼び、これを防除したという碑である。1982(昭和

57)年に着工し、6年の歳月をかけて完成したという。

唐樋集落からJR深溝駅への田園地帯。

藩政時代には江崎・深溝には広大な干潟が数度にわたり干拓された。寄江開作の潮止め

堤防としてその長さが八丁(約800m超)ほどあったというが、2007(平成19)年農地

基盤整備で数メートル残すのみとなった。

この先の深溝第1踏切を横断して出発地に戻る。