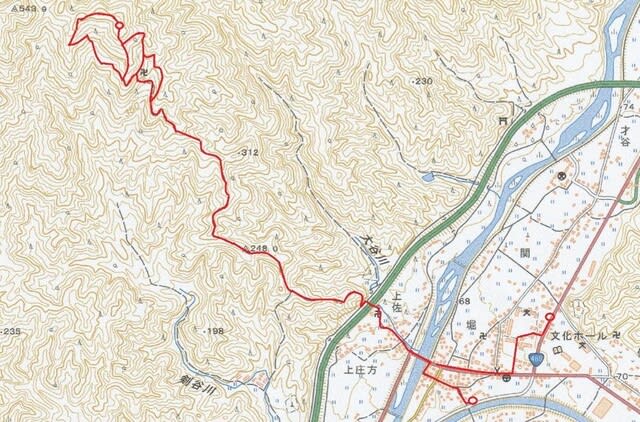

この地図は、国土地理院の2万5千分の1地形図を複製加工したものである。

狗留孫山(くるそんざん)は佐波川右岸に聳える山で、山口市徳地庄方の背後に位置する。

下関市豊田町に同名の山があるため、東の狗留孫山とされている。

仏教では、釈迦仏が仏教という大宗教を成したのは単に釈迦一代のみの事業ではなく、

過去においてすでに成道し成仏した前世の功徳が累積した結果であるとされる。過去七仏

(かこしちぶつ)とは釈迦仏までに(釈迦を含めて)登場した7人の仏陀をいう。古い順から毘

婆尸(びばし)仏、尸棄(しき)仏、毘舎浮(びしゃふ)仏、倶留孫(くるそん)仏、倶那含牟尼(くなご

んむに)仏、迦葉(かしょう)仏、釈迦仏だそうだ。

JR防府駅から防長バス堀行き約32分、須崎橋バス停で下車する。かつて町の中心だ

った通りから佐波川に出る。

標高510mの狗留孫山を佐波川から眺める。

佐波川に架かる出雲合橋を渡り、庄方集落内を進む。

法華寺(真言宗)は、奈良期の739(天平11)年光明皇后が僧・行基に詔して(命じて)、

諸国に創建させた長門国法華寺で、豊浦郡豊浦村にあった。

1873(明治6)年8月に赤間関(現下関市)の東南部町に移り、1897(明治30)年5月

月に金徳寺跡へ移転してきた。

霊場見取図で巡るルートを確認して山に取り付く。

寺右側の通りに出て山へ向かうと一丁目石(丁塚)がある。4体の石仏のうち、左から2

つ目の青面金剛(しょうめんこんごう)明王は、病魔や悪霊を力尽くで追い払うという。

一丁目石の向い側にある階段を上り、中国自動車道に架かる陸橋を渡って左折する。

入口には登山道案内図が設置されており、参道の石段を上がると2丁目石と石仏が鎮座

する。概ね丁目石は2丁ごとに見ることができる。

鉄製階段の先に大きな石鳥居が現われる。扁額は風化して読めないが、柱には「慶應四

年戌辰(1868) 正月吉日」の刻字がみえる。鳥居といえば神社であるが、神仏習合時代の

名残なのか、金精神(こんせいしん)に対するものなのかはわからない。

伐採地の東側に展望があって、中国自動車道の西に徳地小古祖集落、東に要害岳が聳え

る。

登山道は尾根上の一本道で迷うことはないが、樹林に囲まれて展望は期待できない。風

化花崗岩が削り取られ、溝状になった箇所もある。

何丁目石なのかわからないが、下部がえぐれて根っ子に挟まっている。

15丁目(約1.63㎞)に「狗留孫山霊場入る」と刻まれた石柱があり、ここが結界とい

うことらしい。かつてはこの先からは女人禁制だった。

さらに進むと、「八重かすみ みねよりかけて くるそん乃 佛のちかい た乃もしか

な」と刻まれた御詠歌岩がある。

岩の先で尾根に上がる道が右に分岐する。ここが三十三観音霊場入口で、観音巡りをす

るため右の山道へ入る。

1番目の摩崖仏の傍に「1」と記されたパウチ加工の番号札がある。よくわからないが

柳の枝を持ち、悪病をはらうとされ、観音さまには珍しい忿怒相をしている楊柳(ようりゅ

う)観音だろうか。

2番は道より奥まった所にあり、引き返して斜面を上がって行くと3番がある。立体的

な摩崖仏ではなく、浅くリレーフ状に刻まれたもので、風化によってはっきり見えないも

のもある。

番号札のみで摩崖仏もはっきりしないので、どの観音像なのかはわからない。(4番)

5番の刻字が見える。 6・7・8番もはっきりしない。

西院(さい)の河原とされているが、親よりも子供が先に死んでしまうと、三途(さんず)川

のほとりにある河原に行くことになる。

ここで子供は父母の供養のために、小石を積み上げて仏塔を作らなければならないが、

絶えず鬼に崩される。地蔵菩薩が現われて子供を救うとされるが、賽の河原の石積みは私

たちの人生の姿とされる。

9番の摩崖仏は岩上に座り、人びとの苦 10番を過ごすと道は二手に分かれるが、

しみを取り除くとされる施薬観音だろうか。 番号順だと「8」の字を描くように設定さ

れている、何か意味があるのだろうと順番

に従う。

11番に行く途中に「悪人戒め岩」がある。言い伝えによると、悪人が通ると挟まれて

脱出することができないという。

奥の院裏手に出ると、堂は崩壊の途にある。

11番は足場の悪い位置にあって摩崖仏 場所や向きによって風化が進んだものや、

もはっきりしない。この先で山頂と案内さ 苔に覆われた摩崖仏もある。(12番)

れた道に上がる。

穴観音への分岐だが、どう歩くか思案の場所である。21番まで行って穴観音へ向かう

ことにする。

13番摩崖仏。

参道途上に東方遥拝所の案内があり、テラス状の展望地には遥拝所を示す石柱がある。

残念ながら木立の生長で展望はよくない。遥拝所は神道にみられるが、何を遥拝してい

たのだろうか。

参道の斜面に14番摩崖仏。

15番と16番の摩崖仏は、日差しの関係でこんな撮影となる。15番から21番まで

は連続して見ることができる。

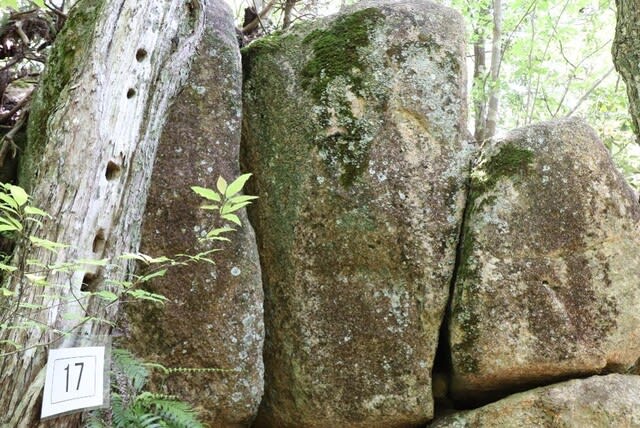

17番・18番は風化して摩崖仏を探すのに苦労する。番号札がないと通り過ごしてしま

うだろう。

19番摩崖仏。

20番摩崖仏。 21番で穴観音分岐まで引き返す。

穴観音への道は、概ね山腹をトラバースする感じだが、意外と長く感じる。登山者は参

道と穴観音道を往復に利用されているようだ。

風土注進案に「是より奥の院に穴観音9尺(272.7㎝)の石の中に尺位の穴あり。深さ

曲りをしれず、内に水晶石なり、是を出現石という」とある。

穴観音についての詳細はわからないが、ひょっとすると男性と女性の象徴を神格化した

ものではなかろうか。男根と女陰が重なり合うことではじめて人間の生命が誕生するので、

子授かりのための信仰は自然で根源的ものと思われる。

2012(平成24)年に有志が探索した結果、偶然に発見されて登山道などが整備された

という。

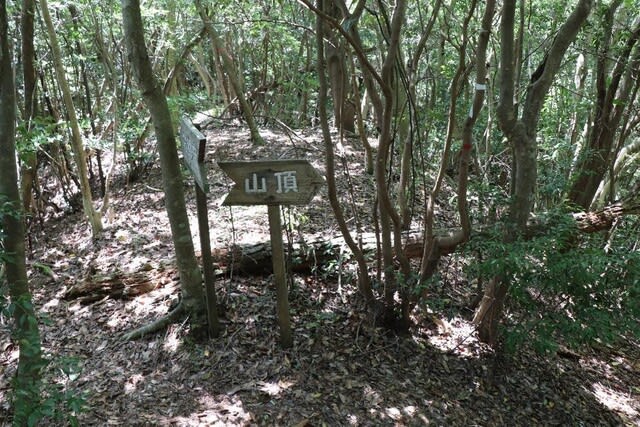

穴観音の右側に山頂への標識があり、上がって行くと分岐に出る。山頂を示す標式は鷲

ヶ嶽を示すもので、狗留山山頂は反対側の道にある。

標高510mの山頂に石仏が鎮座する。三角点のある所も山頂には違いないが、鷲ヶ嶽

という別の山頂である。なぜこのような変な形になってしまったのだろうか。地元の方に

お聞きすると、奥の院のある頂上が狗留孫山の山頂だよという返事だった。

山頂の展望も狭まり、東面の山並みが望める程度である。

下って行くと、佐波川流域の集落や防府の山々が望める。

巡拝路に合わすが、22~26番を残していたので穴観音分岐方向へ下る。

22番摩崖仏だが、摩崖仏とは自然の岩壁を利用し、岩面に彫刻された仏や菩薩等の総

称であるという。

23番摩崖仏は巡拝路から外れた位置にある。

24番摩崖仏。

25番摩崖仏。 26番摩崖仏。

分岐まで戻って27~33観音へ向かう。27番と28番は風化している。

29番摩崖仏は岩質がいいのかはっきりしている。合掌観音だろうか、蓮華座に座って

合掌し、人びとのお手本となるよう自ら拝んでいるようにも見える。

風化花崗岩とシダは相性が良いのか、シダが繁茂した道となっている。

30番と31番摩崖仏。この霊場がいつ頃に設けられたのかわからず終いとなる。

32番と打ち止めの33番を見て、再び悪人戒め岩経由で奥の院を目指す。

山頂との分岐を過ごすと宝篋印塔(ほうきょういんとう)があり、宝筐印陀羅尼の経文を納め

た塔なのか、供養塔・墓碑塔なのかはわからなかった。

金徳寺は天武天皇( -686)の勅願寺であるといい、建久年間(1190-1199)に俊乗坊重源

上人が中興したと伝える。

1699(元禄12)年と1817(文化14)年の火災に罹りて、寺記などが焼失したという。

もと観音堂の側にあったが、寒威烈しき場所だったため、1752(宝暦2)年法華寺がある

地に移建する。当寺は真言宗で萩の満願寺の末寺だったが、1870(明治3)年12月満願

寺に合併して寺号が廃止された。

奥の院入口の彫刻だが、奥の院辺りに観音堂があったと伝えられている。

奥の院の右側には、俊乗坊重源上人が当寺にしばらく滞在して再建(中興)したといわれ

る中興開山の碑がある。一説によると、飛鳥期の673(白鳳元)年に金徳寺が創建されたと

伝えられている。

観音堂の右手に御勅願岩(御神体)がある。男根の形はしていないが、穴観音に対する金

精様のようでもある。

「不許葷酒肉寺内」の石柱があるが、においの強い野菜(ニラ・ニンニクなど)や肉、酒

を口にしたものは、心を乱し修行の邪魔になるので、寺の中に入ることを許さないという。

法華寺に戻って下って行くと、最近は見かけることが少なくなったヤギが飼育されてい

る。

堀バス停よりJR防府駅行きのバスに乗車する。