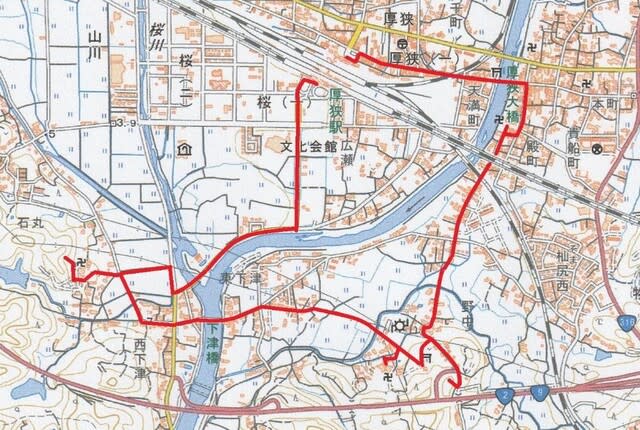

この地図は、国土地理院の2万5千分の1地形図を複製加工したものである。

山川は厚狭川の西部盆地に位置し、山野井は厚狭川の支流・平原川の流域、日峰山の北

麓に位置する。

1889(明治22)年の町村制施行により、両地区が合併して「出合村」となる。村名は

旧村に共通する「山」を組み合わせて「出」と、合併の「合」の字をあてて名付けられた。

1929(昭和4)年に厚狭町に編入されて村名は消えたが、小学校、公民館に名を残してい

る。

福田は前場川流域に位置し、町村制施行時には生田村に属していた。(歩行約10.5km

🚻新幹線口側のみ)

JR厚狭駅の新幹線口に出ると、右手の駐車場手前にトイレがある。駐車場の中を通っ

て新幹線高架下を下関方向へ進む。

一帯は住宅地となっており、その片隅に寝太郎神社がある。

千町ヶ原のほぼ中央にある荒神社は、寛延三年(1750)庚午(かのえうま)正月吉祥日に広瀬

又左衛門ほか農民たちが、寝太郎の功績を称え、石祠を建立したという。

昔、この一帯は葦の繁った沼地であった。この沼地がいつの頃、誰の力によって厚狭川

を堰き止め、水門と水路をつくり千町ヶ原に灌漑用水路を引き、すばらしい美田に変えた。

これは、1841(天保12)年の風土注進案にある話である。この物語が幾多の創作まで

織りこまれ、一つの伝説が深くこの地に根をおろした。それが寝太郎物語である。(説明

文より)

敷地内の旱魃(かんばつ)記念碑には、「自昭和14年(1639)6月22日至同年9月11日

迄晴天 大井手掛のみ満作」と刻まれている。

これによると、厚狭川の東側(左岸)などは収穫が皆無だったが、大井手(寝太郎堰)から

水を引いた地区は、逆に豊作とのこと。その驚きと感謝の気持ちが表されている。

「田の神は寝太郎権現農始」 蒼生

重村蒼生(1909-2001)は句会を立ち上げ、広く郷土の文化振興に寄与した。1941(昭

和16)年には自宅を開放して「厚狭土筆句会」を創設するなど、亡くなるまで句指導に献

身したという。

境内に庚申塚。

神社から南行して突き当りを右折する。この筋が旧山陽道で面影等は残されていないが、

田の整然とした区画が目につく。これは条里の遺構だといわれている。

桜川と県道226号線(津布田郡線)を横断すると、田園の中の長い直線道は、条里の道

であろうとされている。

直線道を西行すると大正川に至るが、ここに石橋が架けられていたが、現在は石丸橋と

して長さ10mのコンクリート橋が架設されている。(旧山陽道は直進)

峠から下って行くと近くにお住いの方が、その先の小川が山川と山野井七日町の境であ

ると教えていただく。

左手の高台に大師堂。

七日町の筋を下る。

左手に地蔵堂。

分岐に御影石の道標があり、正面(東側)に「右 吉田道 明治十年」、左側に「はぶ道」

と刻まれている。

その先の四差路を直進するが、右手の広場に「幸神」と刻まれた碑がある。「幸神」は

「さいのかみ」とも読まれ、庚申塔のなかでは比較的末期に現れたものとされる。

山野井八幡宮について寺社由来は、創建年代はつまびやかでないが、宇佐八幡宮より勧

請して井の川の地に祀った。その後、南北朝期の建武年中(1334-1338)に現社地へ移転・

再建された。室町期および江戸期、1873(明治6)年に社殿を造営したとある。

直進道が旧山陽道だが県道225号線(旧国道2号)は横断できないので、下関側の信号

を利用して上り車線に移動する。

山野井の長友から石炭(いしずみ)集落への道。

途中左手に永福寺(真宗)が見える。天正年間(1573-1592)の創建とし、慶長年中(1596

-1615)に西本願寺から寺号を受ける。

民家が途絶えた辺りから短い坂道となり、平坦地になると左手に小祠が見えてくる。こ

こに駕籠建場があったとされる。

小祠から50m先の左手に、「猿田彦大神」と刻字された石碑がある。

次の分岐は直進して山陽本線に沿う。

再び二手に分かれるが、旧山陽道は右にとって金錆第2踏切から線路を左手に見る。(こ

の辺りが石炭集落)

石炭跨線橋で山陽本線の下り側に移動する。

右下に列車を見送って福田トンネル上を過ごす。

緩やかな坂を下ると二股となり、左手が旧山陽道であるが、工事中の看板と積雪もあっ

て右手の道を下ることにする。(トンネル上より歩いてきた道を見返る)

足元を注意しながら峠越えする。

福田集落と正面に石山。

福田八幡宮前まで下って旧山陽道を引き返してみる。

福田八幡宮の創建は、平安期の806(大同元)年と971(天禄2)年とする記録があるそう

だがはっきりしないそうだが、石清水八幡宮より勧請されたという。

境内には「松杉を ほ免(め)てや風の 薫る音」の芭蕉句碑がある。

八幡宮から左へ湾曲した県道232号線(奥万倉山陽線)を西行する。

県道が大きく左折する突き当りに「右吉田 左埴生 道」と刻む道標がある。(ここで

旧山陽道と分ける)

左折して埴生へ向かう。

旧山陽町の町の花・ツツジと竹、筍がデザインされたマンホール蓋。

浄慶寺(真宗)について寺社由来は、開基を浄知とし、寛永年中(1624-44)の創建と伝え

る。

旧山陽道分岐からJR埴生駅までの約3kmは、何も見処がなく歩くのみである。平日

は厚狭駅行きコミュニテイバス(福田14:48)が運行されているが、土日祝は運行されてい

ない。

中山身語正宗の光徳寺は、佐賀県基山町に本部を置く真言宗系の新宗教とされる。

埴生の地に入り、山陽自動車道を過ごすと駅まで1.1km地点である。

この地図は、国土地理院の2万5千1地形図を複製加工したものである。

鴨庄(かものしょう)は厚狭川下流域、厚狭盆地に位置する。

地名の由来について風土誌は、山代国賀茂神社の庄なれば鴨庄というにて、鴨神社は賀

茂神社の庄なれば本社より霊を分ちて祀れるならんと記す。(歩行約7.8㎞)

JR厚狭駅は、1900(明治33)年に山陽鉄道が三田尻駅から延伸し、その終着駅とし

て開業する。1959(昭和34)年に鉄筋コンクリート造で改築された駅舎は健在である。

稲束と鍬を持った寝太郎像は、1971(昭和46)年に建立されたとのこと。

県道225号線(旧国道2号線)を横断して見返る。

案内によると、厚狭川を堰き止める大井手(寝太郎堰)から引き入れられた水は厚狭盆地

をくまなく流れている。いつ誰の手によって、この事業が行われたのか公的な資料は残さ

れていないという。

常盤町通りの南北に延長する線に条里制の一部が残るとのこと。

寝太郎用水路の説明板ある地点から用水路に沿う。

もとは鴨庄や広瀬地区を流れているだけだったが、1968(昭和43)年分水場が造られ、

山川地区にも流れるようになったという。

水路を跨ぐ太鼓橋と立派な門がある。千町ヶ原の山手に熊谷屋敷の遺構があり、その周

辺に桐原、末田、細迫、原など諸氏の旧宅・旧屋敷があるとされるが、それに該当する屋

敷だろうか。(H家)

灌漑用水だけでなく生活用水にも利用されていたようだ。

この時期の水量は少ないが、澄んだ水が流れ出ている。

この辺りは大きな屋敷地傍を流水する。

大きな門と洗い場らしき階段、敷地内にも引き込まれている。

寝太郎用水路分水場。

印行(いんぎょう)第3踏切で厚狭川に出る。

山口県の南北を走る美祢線の線路は赤錆びているが、2023(令和5)年6月30日から

の大雨で全面運休となった。

赤字路線には補修費用が重くのしかかり、復旧の目途がたっていないという。(鴨庄信号

場附近)

厚狭川は水源を美祢市於福の大ヶ峠とし、美祢市を貫流して大小の支流を集め43.9㎞

を南流し、周防灘に注いでいる。

沓古墳は厚狭川が流れ込むところ、右岸の標高10mの水田の中にあったという。封土

はほぼ流れ出し、露出した石室の側面は崩れかかっていたという。横穴式石室で玄室長約

2.5m、幅と高さが約1.5mで移築復元と思われる。

堰手前の小祠は墓標のようである。

柳瀬の入口で厚狭川本流を堰き止め、「千町ヶ原」を長年にわたって潤いしてきた新装

の堰。厚狭川を堰き止めて導入する最初の構想は、少なくとも300年以前に遡る。

しかし、最初の試みられた堰き止め工事がどのようなものであったかは知る手掛かりは

ないという。(疎水百選)

1959(昭和34)年頃まで見られた旧寝太郎堰は、使用された松の丸太の保存状態から、

1877(明治10)年代ではないかと推測されている。

1959年の大洪水は、井堰の中央部を大きく流失させ、修理不能のダメージを与えた。

5ヶ年かけて旧井堰の跡にコンクリートの堰長82.5m、堰高3mで、調節自在の水門と

魚道を備えて誕生する。

用水路分水場先を右折する。

千町ヶ原は用水が十分にあるが、大雨の場合はたちまち冠水する。一方の山川・別府は、

農業用水が不十分で干害を避けることができなかった。

厚狭盆地383.4haに灌漑排水事業が、1959(昭和34)年11月に始められ、196

8(昭和43)年に竣工する。

熊谷家居館跡の石碑と説明板がある。熊谷信直は毛利宗家の勢力拡大に多大な貢献し、

1593(文禄2)年87歳で死去。

信直の孫・元直はキリシタン信者で、萩城築城の時に石垣の石材のもつれから事件を起

こし、1605(慶長10)年毛利輝元の命によって誅殺(ちゅうさつ)される。後に、長府藩祖

で伯父の毛利秀元に養われていた元直の孫・元貞が大坂夏の陣で武勲をたて、熊谷家を再

興し、吉田(下関市)に居館を構えた。

就実の時、津布田で百姓一揆(1687年)が起こり、その責めを問われて知行地替えと

なり、鴨庄・山川など2千石で、この地に居館を構えた。1843(天保14)年には家来と

して15氏の名がみられるとのこと。

敷地内には3基の祠があるが、右には「八王神」とあるが、他は何かわからない。

円応寺(曹洞宗)の寺伝によると、創建当初は天台宗の寺院であったが、その後、臨済宗

から曹洞宗に改宗した。1840(天保14)年代には桁行五間4尺余(約10.3m)の本堂の

他、薬師堂、荒神社があった。荒神社は千町ヶ原の鬼門にあたることから、権現・住吉・

三宝荒神を安置したという。

鴨庄と山川の境を過ごすと、この先で用水路なのか承水路なのかわからないが、この先

で南下している。

野田神社とあるが詳細わからず。

西進すると山川八幡宮の常夜灯と庚申塚(年号無記名)がある。

山川八幡宮鳥居前にも常夜灯と右端に庚申塔があり、庚申塔には文化9壬申(みずのえさ

る・1812)8月21日とある。

山川八幡宮の創建は、鎌倉期の1192(建久3)年とも、不詳とも伝える。

境内から厚狭の町並み。

公地公民制はわが国最初の徹底した土地改革であったが、条里制はそれにともなった班

田収授を効率的に実施していくための区画整理事業である。

大化の改新(645)後の諸改革と並行して進められ、河川や地形を踏まえて耕地を6町ご

とに地割りして「北から南を条、東西を里」と数えた。厚狭の条里制は、常盤通りの南北

に延長する線などに部分的に遺り、東大坪、西大坪、中坪などの小字で地名が残されてい

る。

この時期の排水路は、鳥たちの楽園となっている。

山陽勤労青少年ホームは、勤労青少年福祉法に基づいて設置されたが、ホーム設置に関

する規定が削除されたことや施設の老朽化が著しいため、2021(令和3)年3月をもって

廃止された。

山陽本線北側の道を東進して駅に戻る。

この地図は、国土地理院の2万5千1地形図を複製加工したものである。

郡(こおり)は厚狭盆地の南部、厚狭川の下流両岸に広がる地である。地名は、古代この地

に長門国厚狭郡の郡家(郡の役人が政務を執った役所)が置かれたことに由来するという。

郡家がどの場所にあったかは特定されていない。

1889(明治22)年の町村制施行により、厚狭村・鴨庄村・郡村の区域をもって厚西村

が発足する。「厚西」は中世に厚狭郡を厚西と厚東と呼称していたことに由来する。のち

出合、埴生などを合併して山陽町となるが、現在は山陽小野田市の一部である。(歩行約

6.0㎞)

JR厚狭駅は、1900(明治33)年に山陽鉄道が三田尻駅(現防府駅)から延伸し、その

終着駅として開業する。1999(平成11)年には山陽新幹線の駅として在来線の南側に併

設されたが、「こだま」のみが停車する。

千町(ちまち)は厚狭散歩しているので、下津道を南下する。(入口角が村谷茶店)

貞源寺手前付近が厚狭と郡の境のようだ。

貞源寺の地には妙慶寺という寺があった。厚狭毛利家5代の就久が先祖の妙慶大姉の位

牌を安置したことに伴うようだが、詳細は不明とのこと。

明治に入り、大福寺と合併するはずだったが、妙慶寺の住職が帰農を許可されたことも

あって廃寺となる。1874(明治7)年に内日村(現下関市)の貞源寺を寺跡に引寺したとい

う。

山門を潜ると本堂の向拝口は、厚狭毛利家の玄関を移築したものとされる。

殿町三区公会堂には庚申塚と鳥居があり、額束には「▢▢天」とあるが、2文字が風化

して読めず。鳥居には安永五丙申(ひのえさる)年(1776)五月吉日と刻まれている。

新幹線高架下と山陽本線殿町踏切を過ごす。

毛利元就の八男・元康が、1600年(慶長5)年の関ヶ原の合戦後、厚狭郡に1万5百石

を拝領したのが厚狭毛利家の始まりである。元康は関ケ原の戦い後、帰国の途次に病没す

る。元康の子・元宣が家督を相続し、厚狭郡末益村(現在の山陽小野田市大字郡)に居館を

構えたことで「厚狭毛利」と呼ばれるようになる。

居館跡の向い側に、由緒等はわからないが神社が祀られている。遺構として南西隅に石

垣、民家の敷地内に井戸があるというが探し当てることができなかった。

さらに居館跡から南下する。

狭間川を渡ると野中集落。

野中公会堂先を左折して国道2号線の函渠まで上がると、右手に妙徳寺山古墳の看板が

見える。

古墳は厚狭盆地を見下ろす丘陵地に立地する。全長約30mの前方後円墳で、後円部径

約20m、高さ約3m、前方部径約13m、高さ約1.5mで、5世紀前半に築造されたも

のとされる。現在の古墳は移築されたもので、国道2号線バイパスの建設時に発見された。

引き返すと左手に参道脇階段がある。

総社八神宮は国衙の保護によって、国府近くに祀られた他の総社宮と違って異なる。

八幡宮略記によると、鎌倉期の1187(文治3)年源頼朝が鶴岡八幡宮の分霊を勧請して、

長門国の宗廟として当地の板垣に建立する。壇ノ浦の戦いで平家打倒の功績のあった御家

人・箱田小太郎広貞を長門守頼道と改称させて社職に補したのを始めとする。

のち毛利氏が防長入国のとき、三沢氏が領することになったので、現在地に遷座させた

という。

境内から厚狭の町並み。

総社八幡宮の一の鳥居は、厚狭毛利家5代就久が奉納したという。

妙徳寺(日蓮宗)について風土注進案は、1582(天正10)年に毛利元康が開基となり、

安芸国に滞在中であった本國寺(現京都市)の日栖の閑居として建立したのに始まる。寛永

年間(1624-1644) 厚狭毛利家の地に日栖の弟子・日性が、厚狭郡厚東の棚井に本久寺と

改めて移建する。その後当地に移し、1713(正徳3)年現寺号に改称した。

厚狭川の左岸平野を横断する。

厚狭川の下津橋を渡る。

右手の厚狭川と左手の桜川が合流する地点。

西下津地区が見えてくる。

曹洞宗の洞玄寺(とうげんじ)の寺伝によると、草創は飛鳥期の635(舒明天皇7)年厚東氏

の祖であう辰孤連(たつのこむらじ)が、この地に新善光寺を創建したことに始まるという。

南北朝期の正平年中(1346-1370)に寺号を長光寺と改め、今川了俊は「道ゆきぶり」に、

長光寺に1泊した旨を記す。

江戸期になると、毛利元宣が厚狭の地に領地を与えられると、父・元康の菩提を弔う

ため、荒廃していた長光寺跡に一宇を建立し、曹洞宗に改め、寺号も父の法号から洞玄

寺とする。

1869(明治2)年長州における脱退騒動にあたり、時の住職が脱退側に加担したことか

ら寺院整理の対象とされる。形式上は廃寺となったが、大津郡向津具の正福寺を引寺する

ことを嘆願し許された。

しかし、旧寺号の復興を嘆願するも許されず、1969(昭和44)年旧寺号に復したとい

う。

千林尼(せんりんに)は宇部市西岐波に生まれ、16歳で結婚するがすぐに離婚して、20

歳前後で仏門に入る。船木の逢坂観音堂の堂主となるが、1869(明治2)年に玉泉庵(厚

狭の吉部田)にて60歳で生涯を終えた。悪路を石畳にするなど社会活動に貢献したため、

女性ボランティア活動の先駆者ともいわれている。

寺資料によると、玉泉庵は洞玄寺末庵であり、2003(平成15)年に千林尼の墓石等を

当地に移したという。

厚狭毛利家では、1774(安永3)年に6代・元連の死により、世子がいなかったため娘

の千代菊に徳山毛利家より養子を迎えた。

しかし、夫は26歳の若さで逝去、一男二女の愛児にも先立たれる。1780(安永9)年

亡き父の7回忌にあたり「法華経一宇一石塔」を造立して追善供養を営んだとされる。石

塔の頭身軸部北面に「石字経王塔」とあることから、通常このように呼ばれている。

毛利家墓所への途中、「粟屋活輔」の墓がある。氏は旧厚狭郡・美祢郡の文教の父とい

われている。厚狭毛利家の学館「朝陽館」の教頭だった田口弥太郎の寺子屋で学び、厚狭

毛利家12代の遊び相手となる。

のち東京大学医学部に入学するも病気のため中退、帰省して「如不及堂」塾を創立する。

これが後の興風中学となり、小野田高校へと発展する。全財産さらには借金までして、教

育に一生を捧げたという。

厚狭毛利家として明治維新に至るまで、この地を離れることはなかった。

苔むした石段を上がって行くと、厚狭毛利家の2代(元康)から太平洋戦争で戦死した1

4代(一彦)までの墓所で、42基の五輪塔と笠塔などがある

1585(天正13)年に毛利元就の五男・元秋が34歳で病没、元秋の庶子も死去する。

元秋の遺領は元康に受け継がれたたことで、元康が2代とされている。

ずらりと並ぶ五輪塔。

毛利勑子(ときこ・1819-1879)は徳山藩7代藩主・毛利広鎮の娘(福原越後の妹)で、厚

狭毛利10代・元美に嫁ぐ。

1873(明治6)年東京・京都に次いで、日本の3番目に女学校を設立する。その後、徳

基学舎、徳基高等女学校と校名変更し、1908(明治41)年現厚狭高校南校舎地に移転し、

現在の厚狭高校に引き継がれている。半生を女子教育に捧げ、60歳の生涯を閉じる。

厚狭川は水源を美祢市於福の大ヶ峠とし、美祢市を貫流して大小の支流を集め43.9㎞

を南流する。吉部田沖で周防灘に注いでいる。

右岸(県道津布田郡線)を北上し、川から離れる地点よりJR厚狭駅までは約400mの

距離である。

この辺りの田は整然と区画されているが、近年の圃場整備ではなく、古代から中世後期

にかけて行われた土地区画制度(条里)の遺構だとされている。

2005(平成17)年に平成の大合併で山陽町と小野田市が合併し、合併後にできたマン

ホール蓋とのこと。小野田の本山にあるくぐり岩と、周囲は埴生の農場「花の海」に咲き

誇る向日葵がデザインされ、市のPRロゴ「sanyo onoda」も入っている。

新幹線ができるまでは、在来線口まで大回りをしなければならなかった駅である。

この地図は、国土地理院の2万5千1地形図を複製加工したものである。

厚狭は町の東部を厚狭川が南流し、標高の低い山に囲まれた厚狭盆地に市街地、その周

囲に水田地帯が広がる。

東西を旧山陽道が通り、南流する厚狭川と交差する左岸に厚狭市が形成される。船木、

吉田宿の半宿であったが、海辺への利便性がよく商業が発達する。(歩行約4.2㎞)

JR厚狭駅は、1900(明治33)年に山陽鉄道が三田尻駅(現防府駅)から延伸し、その

終着駅として開業する。1959(昭和34)年に鉄筋コンクリート造で改築された駅舎は健

在である。

厚狭の寝太郎伝説は、1842(天保13)年に編さんされた「防長風土注進案」に、物語

の原型とされる記述がある。この物語は灌漑工事という事実と、それを行った寝太郎とい

う人物が民話として結びついたと考えられている。

民話によると、寝太郎の父が庄屋であることや3年3ヶ月寝て暮らしたこと。佐渡金山

の草鞋から資金を調達し、厚狭川を堰き止め、大井出(土手)や水路を作り、千町ヶ原の沼

地を水田にした話などが加えられて、現在の寝太郎物語が形成されていったとされる。一

説には大内氏の家臣だった縄田四郎兵衛(平賀)清恒がモデルともいわれている。

1900(明治33)年に山陽鉄道(現山陽本線)の厚狭駅が設けられて以来、川の西岸から

駅に向けて、新しい街が賑わいを見せたが、今は閑散とした千町(ちまち)商店街である。

山口県の南北を走る美祢線の線路は赤錆びているが、2023(令和5)年6月30日から

の大雨で全面運休となった。赤字路線には補修費用が重くのしかかり、復旧の目途がたっ

ていないという。(千町踏切)

美祢線踏切を越えた四差路の角に廃業された福永薬局。看板は武田薬品前身の武田長兵

衛商店時代のもので、全国的にも珍しいとか。

1903(明治36)年創業の民正堂は、厚狭銘菓のダイナマイト羊羹を製造・販売されて

いた。ダイナマイトの形をした羊羹とのことだが、厚狭にある日本化薬の工場でダイナマ

イトを製造していたということに由縁するそうだ。

店主が亡くなられたことで廃業されたそうだが、この羊羹が、兵庫県宍栗市(しそうし)の

D-JK㈱(段銃砲火薬店)によって復活されたとか。

杉井金物店は店舗兼住宅だったという造りである。

鴨橋西詰から見返る千町通り。

鴨橋西詰の角に吉武魚店があったが、災害対策の河川改修で空地となった。「厚狭 杜

のまち」が管理を行うことで公園に生まれ変わり、愛称は「さくらほっとパーク」と小学

生がつけてくれたとのこと。

公園の一画に旧山陽道の道しるべ。「右 あつ 左 はぶ・下の関」とあり、旧山陽道

は厚狭川右岸の南下していた。

街灯があってレトロな鴨橋だったが、新しい橋に架け替えられ、明治4年(1871)8月と

刻まれた橋の親柱が残されている。橋を渡れば旧山陽道筋の厚狭市(本町商店街)である。

菅原神社(注進案には厚狭天満宮)の社伝によると、1625(寛永2)年に当地の枝村家が

同家の鎮守神として、萩の金谷天満宮の分霊を勧請したことに始まるという。

その後、厚狭村の金谷に遷座して金谷八幡宮と称したが、1804(文化元)年に地区の氏

神とし、1830(文政13)年に天満宮をこの堤防に遷祀し、堤防の守護神とした。

鴨橋について風土注進案には、幅6尺(181.8㎝)、長さ28間(50.9m)とあり。

2月に洪水の恐れがあるので取り外し、8月に定置して橋に替えたという。この期間は渡

し舟が置かれた。

1871(明治4)年に常設の橋となり、1927(昭和2)年に架け替えが行われたが、20

10(平成22)年7月の集中豪雨による河川の氾濫で被害等が発生する。

このため河道の堀削及び拡幅、排水ポンプの増設など工事が行われ、これに伴い鴨橋も

架け替えが行われ、2016(平成28)年3月に現在の橋が完成する。

皇后岩伝説によると、百済の琳聖太子の母が太子の跡を慕われて大和国へ向けて出航さ

れた。飛鳥期の614(推古天皇22)年4月白江ノ浦(現梶浦)で御座船の舵が折れたので、川

辺(現厚狭川)伝いに上がられると、水際にあった岩がお休みになったという。

元々川底にあったが、河川工事のためこの地へ移設したと説明書きがある。

厚狭市と旧山陽道の古地図。

厚狭市について風土注進案は、「半宿ニテ本宿同様通路之人多」とある。駅人馬の手当

として、人夫25人、馬15疋が置かれた。市の町名として新町(中央より上手)、中町(中

央)、下町(市尻)があり、中町より下町の者は商い事を専らとし、農業にも相勤めたと記す。

(市尻の村谷茶店)

鴨橋東詰の右に旧枝村家があった。代々酒造業を営む旧家で、庄屋を務めたという。広

大な敷地であったが、今は分売りされて往時の姿を見ることはできない。

清酒「山猿」の銘柄のほか、焼酎、ワインを手がけられている永山酒造。3軒の造り酒

屋があったようだが、現在は永山酒造のみである。

本町は江戸期から明治にかけて、千町は明治から昭和初期に建てられた家屋が多いとさ

れる。

現在の川東会館の建物は、1952(昭和27)年2月厚狭町商工会や商店主らが誘致し、

広島相互銀行宇部支店厚狭業務取次所として開店する。その後、厚狭支店に昇格したが、

同行が支店数制限を受けている中、他市に支店を出すことになり、1969(昭和44)年

11月に廃止される。建物は土地とともに町へ寄付された。

フクマン醤油の商標で、みそ・しょうゆを製造販売されていた福田屋本店。その手前は

旅館「山城屋」だったとか。

村田家の軒丸瓦と妻壁には丸に十字の家紋。

左手の重厚な家は元造り酒屋で、雛めぐり期間中は公開されるとか。

祐念寺(真宗)について寺社由来は、開基を清覚とし、室町期の永禄年中(1558-1570)長

門国美祢郡に住居のところ、厚狭市の檀那の招きを受ける。1566(永禄9)年厚狭市の南

に一宇を構えたが、1678(延宝6)年に町並み整備に伴い、鴨大明神(鴨神社)の社地跡に

移建したとされる。風土注進案は、1580(天正8)年建立と異なった寺伝としている。

厚狭高校南校舎への路地にある貴船神社は、水の神を祭神とする。

厚狭高校は、厚狭毛利家第10代当主・毛利元美の妻であった毛利勑子(ときこ)によって、

1873(明治6)年に創立された「船木女児小学」を前身とする。女学校としては東京・京

都に次いで日本では3番目に古い学校で、毛利校長は日本初の女性校長でもあった。

その後、船木女学校、徳基学舎などを経て、1908(明治41)年厚狭高校南校舎のある

地に新築移転する。大正期に厚狭高等女学校、戦後に厚狭女子高校(南校舎)、厚狭高校(北

校舎)となるが、1949(昭和24)年に両校の統合により、厚狭高校となる。

2025(令和7)年度から厚狭高校と田部高校が統合されて厚狭明進高校となる。(現在

は使用されていない南校舎)

国道316号線が横断するが、古地図によると場所は特定できないが、賀茂神社参道か

ら少し西下左側に「高札場」「春定札」が記されている。風土注進案には「御高札場壱ヶ

所 厚狭市」とあるが、この辺りから厚狭川東岸までが本町(旧厚狭市)だったと思われる。

形状の違う鳥居が2つ並んでいるが、手前が護国神社の神明鳥居。奥側は鴨神社の一の

鳥居で、その間を旧山陽道が通っている。

賀茂神社への参道分岐点から約60m左手に雑賀神社がある。境内には文化六己巳(つち

のとみ・1809)八月十五日と刻まれた庚申塚がある。

鴨神社参道まで引き返すと、その先を旧国道2号線が横断する。(傍に手押し信号機あ

り)

鴨神社の縁起によると、大内氏の祖と伝える琳聖太子の持仏十一面観音を厚狭の久津(現

在の沓)に祀り、さらに平安期の大同年中(806-810)に京都鴨社を祀ったのが始まりとする。

鎌倉期の1196(建久7)年村内の河東(現在の祐念寺の地)に遷座したが、室町期の応神

年間(1467-1469)火災に遭い、1618(元和4)年藩主・毛利氏によって再建され、厚狭

市の町並み整理時に現在地に移ったという。

毘沙門亀甲模様(亀甲の形に3つを組み合わせて繋いだ柄)に、「下水」と「山陽町」の

文字があるマンホール蓋。

スーパー前の国道加藤交差点を利用して、伊佐道を少し歩くため里道を利用する。

里道を突き当たる左右の道が、厚狭市から美祢市伊佐に通じる伊佐道。多くの古民家は

残されていないが、歩いてみたくなるような道である。

大福寺(浄土宗)は、もと厚狭市にあった鴨大明神(鴨神社)の社坊で、真言宗の神護院と

称していた。真言宗から浄土宗へ改宗した時期は、鴨神社の社坊を離れた時期と考えられ

るが、1631(寛永8)年現寺号に改めたとする。

明治の神仏分離により、鴨神社に安置されていた十一面観音菩薩が当寺で祀られること

になった。

墓地から厚狭川左岸に出て、周辺部を眺めてJR厚狭駅に戻る。

この地図は、国土地理院の2万5千分の1地形図を複製・加工したものである。

渡場・梶浦は厚狭川が南流する河口付近の平地に立地する。(歩行約4.9㎞)

JR厚狭駅(12:35)からコミュニティバスねたろう号津布田小前行き30分、梶汐湯バ

ス停で下車する。

梶浦は、1942(昭和17)年8月周防灘台風の通過時と満潮時が重なったため、甚大な

被害を受けた地域である。

梶漁港は地元の漁業者が利用する第1種漁港。宮崎の先に若山炭鉱の埋立地ができたこ

とで、辺りの海流が変わり、漁港の適地となる。

津布田道は、厚狭より下津で川を渡り、梶浦に出て津布田を通り、埴生に至る道である。

この付近は高い石垣の上に民家が建っているが、もとは前方が海だったようだ。

沖開作の鎮守は、古開作の厳島明神であったが、1866(慶応2)年6月安芸宮島から勧

請して龍神社の小祠を建てた。社地は転々としたが、現在は沖開作西南隅の入口に鎮座す

る。傍には、1910(明治43)年に建てられた「厚狭郡沖開作干拓記念碑」がある。

県道を横断して旧道に入る。

厳島神社は安芸国の厳島神社を勧請したというが、創建年は不詳とのこと。

神社前面に広がる農地は、1835(天保6)年に築立が開始され、1847(弘化4)年潮留

めが完了し、その面積は56町歩で上開作と称した。

1856(安政3)年に着工した沖開作は、翌年に潮留めが完了して約46町歩の田地がで

きる。沖開作が完成すると上開作は古開作と呼ばれた。(面積は各資料に相違あり)

境内から見る梶浦・渡場集落。

西福寺(真宗)の創建について寺社由来は、開基は豊前国森山(現宇佐市)の俗名・新藤豊

前守玄信といい、室町期の1533(天文2)年、また1544(天文13)年とする。

長門八十八ヶ所霊場第29番札所と記されているが、長門八十八ヶ所についての詳細知

り得ず。

古開作と沖開作の境付近に立つ庚申塚。

真言宗善通寺派の法動院だが、由緒などの詳細は不詳。

ここも厳島神社。

厚狭駅行きの渡場バス停が見当たらず、散歩されている方にお聞きして厚狭川に出る。

後潟開作の高須に庄屋・三戸家があり、大黒屋と称して廻船問屋を営んでいた。175

2(宝暦2)年に後潟開作が完成すると、高須の川土手に波止を築き、対岸の吉部田(きべた)と

の間に渡船を行う。この渡船を俗に「大黒屋渡し」といい、両岸は渡場と呼ばれ栄えたと

いう。

この渡船は、1927(昭和2)年に厚狭川橋が架設されるまで続いたという。(右岸側の

渡場は堤防の嵩上げで消滅したとされる)

国道を横断して渡場バス停より厚狭駅に戻る。

この地図は、国土地理院の2万5千分1地形図を複製・加工したものである。

有帆(ありほ)は菩提寺山系の西部、有帆川流域に位置する。同川は地内のほぼ中央を南流

し、近世、高泊開作が造成されるまでは岩崎寺付近に河口があった。

地名の由来については、一連の神功皇后伝説があり、神功皇后一行は船木で軍船を造り、

有帆で帆を上げ、梶浦で梶を造ったという。(歩行約8.5km)

JR小野田駅(12:17)から船鉄バス船木行き7分、有帆小前バス停で下車する。

有帆川左岸。

高泊開作の灌漑用水のために、有帆川に石堰を造り、取水口に樋箱(火箱)を設けて開作

の用水路に流した。この取付口付近を石井手、対岸を火箱と称するようになった。

1765(明和2)年火箱に有帆炭の積み荷場が設けられて三田尻塩田などへ出荷され、こ

の付近に石炭問屋も形成され、市も立つようになった。高千帆橋の袂に恵比須明神が祀

られているが、石炭問屋が奉納したであろう15軒の問屋名が刻まれている。

有帆川の右岸を北上すると石碑が立っているが、風化して刻字を読むことができない。

県道小野田美東線を横断すると、川土手に庚申塚と石祠。

岩崎寺(がんきじ)の門前を有帆川が流れ、背後に岩崎山を臨む閑静な所にある曹洞宗の禅

寺である。

岩崎寺の寺伝によると、坂上田村麿が東夷征伐の戦勝報賽として、一国一佛を奉納した

時の御仏で、弘法大師作とされる千手観音菩薩を本尊としている。平安期の806(大同元)

年創建の古刹である。

正面に山陽自動車道を見ながら有帆川を離れる。

集落の境にある庚申塚。

岩崎寺の北方500mに石垣の高さ1mと正面の長さ37mの石組遺構がある。室町期

特有の石組みで近郊を領地とした中世豪族の屋敷跡と考えられている。

岩崎寺観音堂に掲げる明徳3年(1392)の鰐口銘に、「道乾(どうかん)」という字が見え、

俗称が記されていない人物の屋敷跡だと云われ、「どうかん屋敷跡」として市の指定遺跡

になっている。

仁保の上集落への道。

集落内に入ると古墳が案内されている。(左に50m)

仁保の上古墳は横穴式石室墳で覆っていた土は、流失して玄室のみで、ほぼ完全な形で

遺存されている。玄室の中には大師像が祀られ、地域の人々の信仰の対象となっている。

古墳の上方に山の斜面をくり抜いて造られた横穴墓(おうけつぼ)があり、6世紀末のもの

とされる。横穴墓は墓道、羨道、玄室で構成されて南に開口しているが、石室を持たない

横穴である。

有帆川の中国橋を渡ると大休団地。

覚天寺の上り口に「三界萬霊 安政四年(1857)巳三月吉日」とあり。

瑞松庵4世守邦和尚が隠居所として、室町期の1428(正長元)年に創建して大休庵と名

付けた。その後、宍戸家の菩提所としたが、1873(明治6)年豊北町田耕の覚天寺を引寺

して現在に至る。

1820(文政3)年有帆の給領主であった宍戸房寛が、初代宍戸就俊の150回忌追善の

ために宝篋印塔を境内に建てた。

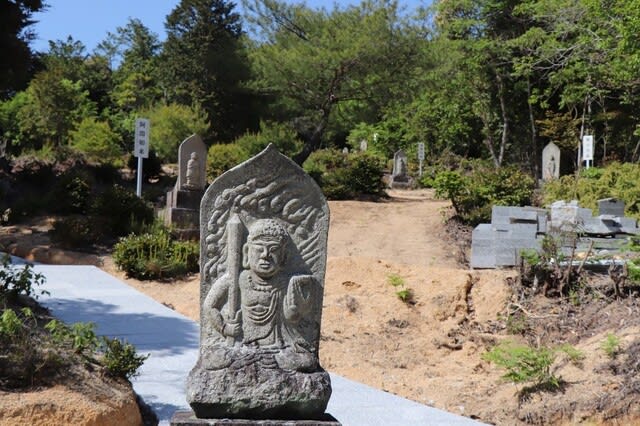

本堂の裏山に十三仏の石像が建立されている。十三仏とは死者のために仏事などを執り

行う初7日から33回忌までの13回の追善供養に、本尊として拝まれる13体の仏のこ

とで、室町期に始まったとされる。

船木への道を横断して別府八幡宮へ向かう。

民家入口にも三界萬霊塔。

もと船木鉄道の線路地だった道から東の奥に入ると、丘に別府八幡宮が鎮座している。

創建については2説あるようで、奈良期の724(神亀元)年宇佐八幡宮から勧請したとす

る説と、770(宝亀元)年に和気清麻呂が九州から帰京の途中に勧請し、村人が同年社殿を

建立したとするが、社伝は和気清麻呂の説を伝えている。

1982(昭和57)年神殿の修理の他は新築されたが、この年から新社殿にふさわしい注

連縄が掲げられた。直径1m、長さ9m、重さ400㎏のビッグサイズである。

厄除け祈願として「厄割り玉」が設けてある。玉に息を3度吹きかけて心身の罪・穢・

厄を移し、これを割ることにより厄を砕くという。割り方は投げるか、叩くか、落とすか

という方法のようだ。

別府八幡宮社務所は百済文輔の旧宅である。神職である百済忠敬の息子として、188

3(明治16)年に生まれ、官選知事として群馬県知事などを歴任する。

有帆一里塚には地蔵尊と庚申塚が並んでいるが、もとは少し西にあり、船木から刈屋に

至る「かりや道」にあった。

北向き地蔵尊は引込集落出口にあったが、山陽自動車道の建設に伴い、今の位置に移設

された。道祖神も同じ堂の中に祀られている。

山陽自動車道の函渠で南側に移動する。

祇園神社も山陽自動車道の建設に伴い移転を余儀なくされ、1997(平成9)年この地に

移転した。梅田祇園神社は、その昔、地域一帯に疫病が流行した時に創建されたもので、

鳥居の額束は疫神社とされている。

雨乞碑には「雨乞成就記念碑 大正11年(1922)9月4日 梅田区中」とある。

その年の7月7日は小雨以降、まったく雨が降らない日が続き、8月も降る気配がない

ので9月4日、地下(じげ)の人たちが総出で雨乞いの祈祷を始めた。その心が通じたのか5

日の夜から7日にかけて雨をもたらした。感謝の気持ちを忘れることのないようにと建立

された。

杵築山王社の社伝によると、この地は入江であって、埋め立てて田地を造成しようとし

たが、開作工事は難事業のため挫折した。

平安期の1004(寛弘元)年出雲国杵築神社の三神を勧請すると、加護により事業は成就

したとされる。

別府八幡宮末社で境内には芭蕉の句もあり、桜の名所にもなっている。

コンビニ前の土取バス停からJR宇部駅に戻る。

この地図は、国土地理院の2万5千分1地形図を複製・加工したものである。

西高泊は有帆川右岸に位置し、南は瀬戸内海に臨む。1889(明治22)年町村制施行に

より、有帆、西高泊、東高泊、千崎、高畑の各村が合併する。村名は各村の一字(帆・高・

千)をとって高千帆村となる。(歩行約6.2㎞)

JR小野田駅(10:06)から船鉄バス本山岬行き5分、市民病院入口バス停で下車するが、

病院までは約500mの距離にある。

関ケ原の戦い後、毛利氏は防長2州に押し込められたため、藩財政の立て直しが急務と

なり、石高を増やすため積極的に土地造成(干拓・開作)が行われる。高泊開作もその1つ

で、1668(寛文8)年船木の代官・楊井三之允の尽力によって完成する。

この水田に必要な用水を確保するため、江汐湖が造られ主水路として沖中川水路橋が設

けられた。当初は石を削りつなぎ合わせたものだったが、水漏れのためコンクリートで作

り直されている。

水路は途中で長田屋川と江川に分かれ、高泊開作の西半分の水田を潤し、浜五挺唐樋の

所にある遊水地へ入る。(右手の建物は山陽小野田市民病院)

江汐公園のつり橋とミツバツツジがデザインされた旧小野田市のマンホール蓋。

小野田橋から有帆川に沿って、浜の当嶋八幡宮まで直線道である。横土手と呼ばれる約

1.3㎞の道は、江戸初期の新田開発時に造られた土手である。

亀甲模様に「山陽小野田市」の文字に市章が記されたマンホール蓋。

同じ道に台形の同心模様と中央に市章のマンホール。

1917(大正6)年横土手の中ほどに開作250年を記念して建てられた汐止記念碑があ

る。この場所は高泊開作築立に際し、最初に設けられた配水樋門の場所である。

1668(寛文8)年7月横土手を築き排水門が完成した矢先、一夜の大暴風で樋門は流さ

れ土手は崩壊する。のちに当嶋八幡宮下に岩盤を利用した樋門が設けられた。

現在の高千帆樋門。

現代は横土手の海側も埋め立てられ、土手に沿って民家や事業所の敷地として利用され

ている。(正面に当嶋八幡宮)

当嶋八幡宮の参道下にある切抜唐樋は、招き戸が5挺あることから「高泊開作浜5挺唐

樋」と呼ばれている。(国指定史跡)

自然の干満を利用して開閉する仕組みで、満ち潮時には潮の圧力により招き戸は自動的

に閉まり、引き潮時には遊水池に溜まった水の圧力によって自然に排水できるようになっ

ている。

潮が引けば広大な干潟となり、その境界線に土手を築き排水門が設けられたが、当時の

優れた土木技術を伝える貴重な史跡とされる。これにより高泊開作が築造され、今では官

公庁、小野田駅、工場群などが立地する土地へと変貌を遂げている。

当嶋八幡宮は有帆川河口の浜木屋港にある当嶋に、平安期の880(元慶4)年宇佐神宮か

ら勧請されたと伝え、旧高泊村及び旧千崎村西部の鎮守神となる。もともと南側が参道で

あったが、開作築造の後に参道の石段を東に造って正面とし、社殿を現在の方向に変更し

たとされる。

境内から見る樋門と横土手。

南参道を下って右折すると三差路。バス路線に沿って進むと高泊神社の看板が見え、そ

の先に勘場屋敷への案内がある。

1668(寛文8)年開作造成時の臨時代官所(勘場)で、船木代官・楊井三之充が起居した

役宅とされる。

その後、開作が完成し代官が引き揚げる時、造成に協力した庄屋・目(のち藩名により作

花姓)氏が屋敷を拝領する。

施錠されて内部を拝見することはできないが、代官が起居した表8畳の間は、「上段の

間」と呼ばれる一段高い造りになっているとか。

高泊神社は、萩藩2代藩主・毛利綱広が高泊開作築造に当たって、安芸国厳島神社より

勧請する。毛利家より社殿などが寄進され、厳島龍王社として高泊開作総鎮守の神社とな

る。その後、水田が開かれて耕作者が増えると、五穀豊穣を願って京都伏見稲荷社からも

勧請されて祀られた。

開作が藩直営事業であったことから、本殿は萩で木組みが行われ船で用材が運ばれたと

され、神紋には毛利家の家紋である一文字三星が使用されている。1917(大正6)年高泊

神社と改号し、現在に至っている。

珍しい子連れ狛犬だが、狛犬ファンにとって必見のようだ。

境内には高泊開作開墾碑(1872年)と楊井三之允の頌徳碑(1924年)がある。頌徳

碑の碑文には「‥業半ばに及び風浪至り堤防決潰、計画水泡に帰す‥再び風雨に遭い土砂

崩壊、海水氾濫なす所を知らず‥寝食を廃して工を督す‥」とある。

須賀神社前から見る高泊神社。当時、高泊湾内唯一の岩島に本殿がある。

高泊神社西の山寄りに須賀神社と恵比須社がある。須賀神社の創建は不明だが、古くは

疫神社と呼ばれていたが、1871(明治4)年に改称したとされる。

昔より風邪回復の神として崇敬され、湯茶をもって参拝する風習が残っているようだ。

須賀神社の右隣に恵比須社が並んでいる。

周辺には新しい住宅が点在する。

高畑・高泊循環線の郷バス停(土日祝は5便)地点から北上するが、その前に西福寺へ寄

り道をする。

西福寺(浄土宗)の寺伝によると、南北朝期の1355年創建とされ、本堂は1784(天

明4)年に建立されたもので中間の柱をできるだけ省略し虹梁(こうりょう)を多用している。

このため、内部の建具はなく空間を形作っている堂宇となっているようだが、拝見する

ことができなかった。

案山子の頭に稲穂を加えた鳥がとまり、外周に稲穂がデザインされた集落排水用マンホ

ール蓋。

左手に高泊小学校を見ながら信号機のある交差点を直進する。(横断してきた道を見返

る)

やがて左手に烏帽子岩神社が見えてくる。

烏帽子岩神社の祭神は神功皇后とその子・応神天皇とされる。伝説によると、皇后が三

韓出兵の時に海上の風波が高く、軍船は高泊湾に繋泊して波の鎮まるのを待った。

早朝になって風波はますます激しくなり、皇后は自ら岩上に立って風鎮の祈願をされた

が、その時にかぶっていた烏帽子を海浜の岩に掛けたという。

このことからこの地を烏帽子岩といい、里人は祠を建てて神功皇后社と敬称する。19

44(昭和19)年現神社名とする。

境内から見る小野田の町並み。

烏帽子岩神社の北にある法蓮寺(浄土真宗)は、大内氏の家臣であった藤村政俊が、大内

義隆自刃後に得度して現美祢市伊佐に草庵を結ぶ。

その後、旧楠町吉部に移り、一宇建立して本願寺から法蓮寺の寺号を免許されるが、火

災で焼失する。1679(延宝7)年藩命により現在地に移り、開作新住民の檀那寺となった。

本堂の軒先に懸かっている梵鐘は、開作住民の要請もあって時を告げる鐘であると同時

に、災害の警鐘として鋳造された。太平洋戦争中の金属回収令に際し、いざという時の警

鐘であることを理由に、やっとのことで供出を免れたという。

この鐘は開作工事の折に使い残した古銅14貫百匁(約53㎏)は地金に供与されたとさ

れる。

国道190号を横断して県道に入る。

1668(寛文8)年楊井三之允によって高泊開作が築造され、数年後には水の神である高

須弁財天が創建される。1871(明治4)年厳島神社に改称された。

境内には「来嶋又兵衛誕生地碑」がある。1817(文化14)年喜多村家の次男として生

まれ、少年期はこの地で過ごす。20歳で来嶋家の聟(むこ)養子となるが、1864(元治元)

年禁門の変で戦死し、48年の生涯を閉じた。

喜多村家は神社の北150mにあったが、宅地跡は田んぼとなっている。同家は187

2(明治5)年現宇部市の平原に転出するが、政府の旧士族の授産事業に応募し、一家を挙げ

て北海道に移住したが、その後の消息は不明とされる。

県道を東進してJR小野田駅に戻る。

この地図は、国土地理院の2万5千分1地形図を複製・加工したものである。

埴生(はぶ)は糸根川・前場川流域の埴生低地に位置し、周囲を丘陵地が囲み、南は周防灘

に面している。

1889(明治22)年の町村制施行に伴い、埴生・福田・津布田の3村が合併して、旧村

の1字をとって生田村となる。1948(昭和23)年に町制施行し埴生(はぶ)町、昭和の大合

併で厚狭町と合併して山陽町埴生となるが、現在は平成の大合併で山陽小野田市の一部と

なる。(歩行約7.2㎞)

JR埴生駅は、1901(明治34)年山陽鉄道の厚狭~馬関駅(現下関駅)間が開通したと

同時に開業する。近くに山陽オートレース場があり、業務委託駅であったが現在は無人駅

のようである。駅舎は1982(昭和57)年に改築されている。

1965(昭和40)年駅前に開場したオートレース場。

川に沿うと正面に国道2号。

前場川沿いを河口部へ向かい、国道190号を横断して下市に入る。

左手に浄土宗の西念寺。山門右には法然上人の教えがある。

「月影の いたらぬ里は なけれども

眺むる人の こころにぞすむ」の石碑がある。

室町期の寛正年中(1460-65)大内氏の庇護によって村内の東山に創建される。創建時の

寺号は大喜庵であったが、その後、無住であったのを長府・浄厳寺の僧が引き受け、浄土

宗に改宗して現寺号にしたという。

カーブミラーのところに「右下之関」と刻まれた自然石の道標がある。

糸根神社の由来によると、平安期の806(大同元)年宇佐神宮より江尻に勧請されて埴生

八幡宮と称した。1908(明治41)年八幡宮を八坂神社に合祀して改称する。

1604(慶長9)年に現在の社殿が造営された。(隣には川上神社)

この道は埴生道とされた脇道で、旧山陽道の七日町の外れから埴生の上市に出て、町筋

を西にとって、市から八坂(糸根)神社の東鳥居前を右折して旧国道に繋がっていた。

1701(元禄14)年創業の竹山酒造場は、代々庄屋を兼ね、長府毛利藩が参勤交代の

途次、常宿にしていたという。埴生の町は幕末期に2度(文政と嘉永)の火災に見舞われた

が、この家だけは類焼を免れたという。酒造業はすでに廃業されている。

通りに浄土真宗の教蔵寺。豊前国・森山安芸守の家来であった蓋松兵庫教清が出家して

当寺を創立したとされる。

竹山家の抱酒造場であったとされるS家。

通りの下市と上市は商家筋だったが、店構えを見せるところはその多くが閉じた状態と

なっている。海に近く低地であるため、1999(平成11)年9月24日の台風18号によ

る高潮で甚大な被害を被った地でもある。

格子が美しい富田屋旅館。

富田屋旅館前にある「とうみや(東宮)」は、埴生祇園祭で神輿が1泊する場所とか。

亀甲模様に「下水・山陽町」の文字が記されたマンホール蓋。

糸根神社への参道。

かって防波堤だった所を西進する。

前場川橋。

総合園芸農場とされる「花の海」には、食堂・カフェなどがあって休憩できる。

国営干拓事業として1957(昭和32)年に着手され、1968(昭和43)年に完成した農

地だが、耕作者の高齢化、後継者の不足など農業の社会・経済環境の変化の中、耕作放棄

農地が増加しているようだ。

国道190号の横断に信号機がないため、「ドライブインみちしお」の先にある信号を

利用する羽目になる。「花の海」から国道に出て老健施設前を経由する方がより近道であ

った。

糸根川に沿う。

「あらざらむ この世のほかの思ひ出に

今ひとたびの逢ふこともがな」(辞世の句)

和泉式部は一条天皇の中宮彰子に紫式部らとともに仕え「和泉式部日記」・「和泉式部

集」などの歌集を残し、恋多き歌人といわれている。

地方へ出かけた後の消息はよくわかっていないことから、お墓といわれるものが全国に

多く存在する。

ここ埴生での伝説は、郷士と恋に落ち、一女をもうけ、ここで一生を終えたという。円

形に一段高くなった盛土の上には「尊霊和泉式部御墓・享保16年戌(1731)」と刻字され

た墓がある。事実かどうかは別にして、祖先が語り継いできた伝承は、和泉式部を身近に

感じさせる貴重な史跡といえる。

国道2号バイパス下を潜る。

山陽オートレース場への広い道を横断して、山陽本線架道橋を潜ると小埴生集落。

集落内を山手に向かうと青木周蔵誕生地の案内板がある。

青木周蔵は三浦玄仲の長男としてこの地に生まれる。のちに宇部の藤曲に一家は移るが、

21歳の時に藩医である青木家の養子となる。(周弼の弟・研蔵の養子)

1868(明治元)年医学修業のためドイツに留学するが、政治学も学んだため30歳でド

イツ公使となり、ドイツ貴族の妹と結婚する。

その後、山県、松方内閣では外務大臣を務め、62歳の時にアメリカ大使となるが、1

914(大正3)年肺炎のため70年の生涯を終える。(現在も青木家の建物は萩城下町に現

存する。)

この先、角野集落に出たため遠回りとなってしまう。青木周蔵生誕地から南へ進んで山

陽本線踏切を越えれば、オートレース場前の道に出て埴生駅に戻れる。

小埴生から角野に出ると目の前に埴生駅。

山陽本線まで下って並進し、トンネルを潜ればJR埴生駅だが、1㎞以上も余分に歩い

てしまう。

この地図は、国土地理院長の2万5千分1地形図を複製加工したものである。

木戸・刈屋集落は市街地の南東に位置し、竜王山の北西斜面に形成された集落である。

目の前に火力発電所があって小野田港沿岸にはセメント工場などが立地する。

漁村らしく緩斜面に民家が密集しているが、平らな宅地を造るため石垣が積まれるなど

瀬戸内らしい構成となっている。(歩行約2.5㎞)

JR小野田港駅から少し離れているため、JR小野田駅から理科大前行きバス20分、

水神町バス停で下車する。

小野田港の入江奥へ進む。

入江に祠が祀られているが祭神は不明。

Barberおはら前で山裾の路地に入る。(木戸新町)

道は直線的ではないが地形に沿って平坦である。

重要文化財の「徳利窯」とツツジがデザインされた雨水用マンホール蓋。

左手に火除明神が祀られているが、消防設備のない頃、火事は地震、雷の次に恐れられ

ていた。この木戸でも江戸中期頃に大火があって、19軒が焼失したと伝えられ、集落

守社として祀った後は大火がないという。

この付近は比較的大きな家が連なる。

通りの電柱に共同井戸と案内されており、路地を上がって行くと「本川の井戸」と呼ば

れる井戸がある。今でも清水を湛えているが、いつ頃掘られたのかは不明とのこと。19

34(昭和9)年に上水道が設けられるまで共同井戸として、150戸余りの生活用水を供給

してきたが、今では鯉が泳ぐ井戸となっている。

船木宿から刈屋の港を結ぶ道が「木戸刈屋道」で、船木から有帆中村、小野田旦、野来

見、赤崎大明神を通る3里23町(約14.3㎞)の距離であった。

細い路地は斜面方向に縦道、等高線に沿って横道が網目状に絡んで各家にアクセスして

いる。一旦入り込むとどこにいるのかわからなくなってしまう。

縦道を上がると工場群が見えてくる。

横道に戻って木戸中ノ町に入ると、木戸公会堂との三差路にM家がある。家の広さから

手広く商売をされていたようだ。

三叉路の角に庚申塔。

所々に空家が目立つ。(O家)

刈屋道はH家の先で左折する。

江汐公園のつり橋とツツジがデザインされたマンホール蓋。

木戸と刈屋の道は竜王山が出っ張っているため、海沿いに道を造ることができず、木戸

から竜王山の山裾に道がつけられた。この道は中道(なかみち)と呼ばれ、刈屋への主要道路

であった。

1921(大正10)年頃に大井亀蔵らの尽力で海岸沿いの道が造られる。(木戸大鼻集落)

反りをもって積まれた石垣もある。

眼下に海を見下ろす山の斜面に、石垣を高く築いて家が建てられ、その間を迷路のよう

に細い道が走る。

木戸・刈屋の境界に当たる大鼻の海岸通りに、亀趺に乗った「大井両翁頌徳碑」がある。

大井善右衛門(酒造業)と亀蔵(醤油醸造業)の兄弟は、郷土の発展に尽くした人物で、魚

市場の運営、漁港の改修、道路整備など両集落の公益を図る目的として、木戸・刈屋共有

議会を創設した。弟の亀蔵は刈屋集落の海岸道路の新設に尽力する。

恵比須神社参道に木戸刈屋盆唄由縁の地とある。1830(天保元)年代より続く歌い舞う

盆唄だそうだ。

漁労の神として刈屋浦には刈屋の西端、木戸には中央の中ノ町波止場に祀られていたが、

明治の神社整理を受けてこの地に合祀される。

恵比須神社の隣には正圓寺があり、その先も中道が続く。(刈屋上条集落)

徐行と時速制限の道路標識をみると明圓寺前。

1632(寛永9)年に創建された明圓寺(浄土真宗)は、刈屋集落の最も高い所にあって車

が入る道はなく、新築や修理を要する資材などはケーブルによって運搬されたという。

開基は俗名・高橋蔵人とい尼崎藩の浪人であった。のちに縁あって当所に来て無住の念

仏道場に住したことに由来するという。

当寺は刈屋の波止場に近いこともあって、難風などに遭って避難上陸した幕府の役人や

九州諸大名の休憩所に使用されたとか。

境内から見る火力発電所。

1847(弘化4)年の正月に火災が発生し、200余戸が全焼するという大火に見舞われ

ている。

正面のT邸前で鉤の手になっている。

水路にパイプ管が設置されているが、雨水は別にしても汚水処理方法、膨大な石垣など

の運搬についてお尋ねしようと思ったが、誰にも会うことなく残念する。

傾斜地を切り開いて道や宅地を設けた先人たちの苦労が偲ばれる。

中道も突き当り海岸線へ下る。風土注進案は神功皇后伝説を紹介して「この地に数戸の

御仮屋を造立し滞陣したるよし‥」と記し、仮屋が誤用されたのが地名の起りとする。

県道妻崎開作小野田線(1968年開通)に出て刈屋港へ向かう。

漁港の波止場先に高さ3.58mの立派な常夜燈が残されている。1818(文政元)年に

吉敷毛利氏の手によって建てられ、明治の終わり頃まで毎晩灯されて、位置を沖の船に伝

えるとともに入船・出船を見守ってきた。この地は江戸期には吉敷毛利氏の給領地であっ

た。

海岸線から見ると観覧席のように家が建ち並んでいる。

刈屋バス停(魚市場前)から船鉄バスJR小野田駅行きに乗車する。この地の難点といえ

ばトイレがないことである。

この地図は、国土地理院の2万5千分1地形図を複製加工したものである。

本山(もとやま)は竜王山の東から南の本山半島に延びる台地状に立地し、宇部市と境を接

する。本山炭鉱を中心に栄えてきたが、廃坑後の現在は、石油精製所・大学の進出などで

住宅街に変わりつつある。(歩行約7㎞)

採掘した石炭および石灰石ををいかに搬出・搬入するかが課題となり、1915(大正4)

小野田駅と小野田港駅は小野田軽便鉄道により、1929(昭和4)年雀田駅ー居能間が宇部

電気鉄道が開業する。

1937(昭和12)年宇部電気鉄道により雀田ー長門本山間が開業したが、1943(昭和

18)重要物資資源の輸送路線として国有化される。小野田港ー雀田間がつながったのは、1

947(昭和22)年のことである。

雀田駅ー長門本山駅間の約2.5㎞の支線には、1933(昭和8)年製造のクモハ42系

電車が使用されて駅に常駐していた。約70年間走り続けてきたが、2003(平成15)年

3月14日に姿を消してしまう。(1994年撮影)

Yの字形に線路が分かれ、その開いた線路と線路との間に三角形ホームが置かれている。

クモハ42形とYの字型配線駅は、鉄道ファンには知られた駅だった。

JR雀田駅前から左折して踏切を越えると、2016(平成28年)公立大学に移行した山

陽小野田市立山口東京理科大学。

交差点を右折してJR本山支線に沿う。

県道妻崎開作小野田線が開通するまでは、本山への主要な通りだったようだ。

県道小野田港線を横断する。

1932(昭和7)年に開業した日本赤十字臨海療養院は、1928(昭和3)年に赤十字社支

部が御大典記念事業として創設を決めたもので、当時の小野田町が誘致に乗り出して町内

に建設が決まる。

松原の海岸約6,300坪の広大な敷地に病棟などが建設され、当初は結核患者の治療

にあたったが、現在は地域の高度慢性期病院としての役割を担っている。

JR浜河内駅前

JR浜河内駅は支線のほぼ中間点に位置する。

駅前交差点から南下して行くと、標高136mの竜王山が裾野を広げる。山頂からは3

60度の展望で、自動車道や登山道が整備されているとのこと。

大通りに合わし海岸方向へ向かう。

1943(昭和18)年に設立された正法院は、3年後に本堂が建立された比較的新しい寺

院である。

支線の終着駅である長門本山駅は、車止めの先に単式ホーム1面1線で来た列車が、そ

のまま折り返す構造である。列車は朝夕の3本のみで、廃線されない不思議な支線でもあ

る。

JR長門本山駅先の海岸から見る本山の町並み。

本山公民館手前の海側に炭鉱遺構と思われるものが残されているが、ネットが張り巡ら

されて確認できず。

大須恵の住宅街に児童公園があり、その一角に本山炭鉱斜坑口跡がある。(左手の林)

この坑口は、1917(大正6)年に大日本炭鉱が運搬坑道として設け、1941(昭和16)

年に宇部鉱業が完成させて、1963(昭和38)年3月の閉山まで使用された。

坑道は沖合3㎞、最深部は200m、形状は鉄筋コンクリート造で側面は石組みとなっ

ているが、津布田断層と異常出水に悩まされ続けた炭鉱でもあった。

本山岬への周辺部には炭鉱社宅が並び、1940(昭和15)年には約1,873人の抗夫と

家族が居住したとされる。社宅は6畳と4.5畳、台所があり、石炭・水道は無料であった

ようだ。

第二次世界大戦中には本山炭鉱に捕虜収容所があり、連合軍捕虜が炭鉱で働かされた。

本山岬の高台にあった炭鉱鉱員寮を改築し、木造平家の長屋数棟が収容所となる。現在

は荒地で足を踏み入れることができないが、コンクリート製の水槽と門柱と思われるもの

が名残りをとどめている。

旧小野田市の最南端、竜王山の峰が南に延びて台地状となり、周防灘に突き出た所が本

山岬である。(バス停があり1時間毎の便数)

道標に従うと本山岬公園には、駐車場と旧式トイレ、案内板などがある。

公園入口に金毘羅大権現社が祀られているが、1893(明治26)年小野田セメントに原

料の粘土を運搬していた船問屋の柴田寿之助が、海の神様である讃岐の金毘羅社から勧請

して建立したとされる。

隣には観音菩薩と蛇神を祀った石祠2体がある。蛇神は蛇の神様で、この周辺には毒蛇

が多かったことに所以するという。

海岸への階段を下ると目の前は西部石油山口製油所。

地質が砂岩層や礫岩層のため、風波などの浸食によって奇岩が生まれた。残念ながら満

潮だったため「くぐり岩」は海に沈んで近寄ることができなかった。

長門本山駅バス停から約600m先の海岸線に「きららビーチ焼野」がある。海水浴や

マリンスポーツができるそうだが、海を眺めながら遊歩道を歩くのも最適な場所である。

本山駅バス停からバスルートが2つに分かれるようで、こちら側は本数が少ない。きら

ら交流館前バス停(13:32)よりJR小野田駅に戻る。