<彼はタイガースのこととなるとすぐに熱くなる>、<金本のホームランでタイガースは6-2とジャイアンツを突き放した>

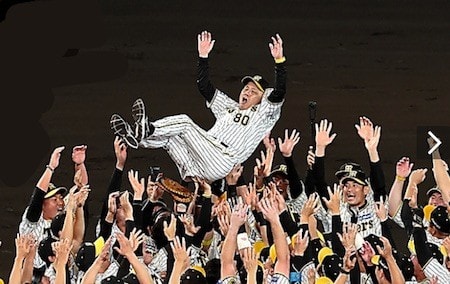

こんな阪神タイガースファンが喜びそうな例文がてんこもりの和英辞典の記事が、朝日新聞夕刊の一面とデジタル版を飾っていました(2023年9月21日付(リーグ優勝を決めた1週間後です)。デジタル版から、リーグ優勝の胴上げ写真を拝借しました)

あまりにもタイムリーで楽しい話題でしたので(少し遅れましたが)ご紹介することにしました。すでに紙面、デジタル版でご覧の方々には申し訳ありません。ご容赦ください。

その辞書というのは、大修館書店(東京)が出版している「ジーニアス和英辞典」です。かくもユニークな辞書ができた経緯(いきさつ)が、例文を引用しながら書かれています。

この辞書の初版は1998年、2版は2003年、3版は2011年の出版です。累計の発行部数は約150万部。「和英辞典では業界首位の売れ行きだと同社は説明する」(同記事から)

第3版に収録されている語句数は約8万3千、例文は10万以上あり、そのうち60の例文に「阪神」や「タイガース」が登場します(一部の例文は、英文付き(( )内)でご紹介します)。

<この回タイガースは打者10人の猛攻で5点を取った>

(In this inning the Tigers sent ten batters to the plate and scoring five runs.)

ほかに<昨夜、タイガースはジャイアンツ相手にヒットを打ちまくった>など、阪神は、やたら強いです。中には、<ファンの多くは岡田監督の留任を望んでいる>と、今の阪神ファンの気持ちを予言したような例文まであります。

なぜ、「阪神びいき」の辞書ができあがったのでしょうか。現在の編纂のまとめ役である編集主幹を勤めている関西大学の中邑光男教授に取材しています。それによりますと・・・

初版の編集主幹は神戸市外国語大で働いていました。その人の誘いで多くの関西出身者が編纂に関わるようになり、結果的に阪神ファンが多くなったといいます。子供の頃からの虎党で、江夏のファンであった中邑教授も加わり「打ち合わせはしていないが、無意識のうちに阪神に目を向けてしまった」(同記事から)

第2版の編纂作業が多忙だった03年の夏、阪神は絶好調でした(9月に18年ぶりにリーグ優勝)。疲れた編者たちは選手の活躍ぶりに元気をもらい、それが自然に例文に反映されたのだといいます。(初版の例文の数はわからないとのことですが)その結果、第2版には、26の例文が収録されました。

さて、第3版の編集作業は阪神が優勝から遠ざかっている時期と重なりました。そのため、

<タイガースは優勝圏外に去った>との例文を、「加えざるを得ないと判断した」(中邑さん)。

それでも、例文は、先ほどご紹介した通り、60に増えました。

次版の発行は未定とのことですが、「「当然、阪神タイガースの優勝に関する用例がおのずと増えるだろう」と中邑さん。」(同記事から)

そして、中邑さんが自ら考え、掲載した中でお気に入りは、

<タイガースの優勝で関西中が沸き返った>

(The entire Kansai region was excited about the Tigers winning the championship.)

とのこと。

次に願うのは<日本シリーズで阪神が先勝した>

今シリーズでは、その通りの結果で、見事、日本一となったのですから、例文には、不思議な予言力まであるような気がします。

辞書出版に携わる他社の声として「偏りは、購買者層によってはマイナスになるが、阪神ファンが辞書を買うきっかけになるかもしれない」を紹介しつつ、4つの例文で、本記事を締めくくっています。英文付きでご紹介します。

<タイガースはジャイアンツに圧勝した>

(The Tigers overwhelmed the Giants.)

<タイガースのリリーフ陣はセ・リーグ随一だ>

(The Tigers' relief pitchers are the best of the Central League.)

<岡田監督の奇襲戦法が功を奏した>

(Manager Okada's surprise strategy paid off.)

<伝統の阪神・巨人戦>

(a TigersーGiants game with a long history.)

ちょっぴり英語弁講座も兼ねましたが、いかがでしたか?阪神ファンでない方々にもユニークな辞書の話題として、お楽しみいただけたなら幸いです。それでは次回をお楽しみに。