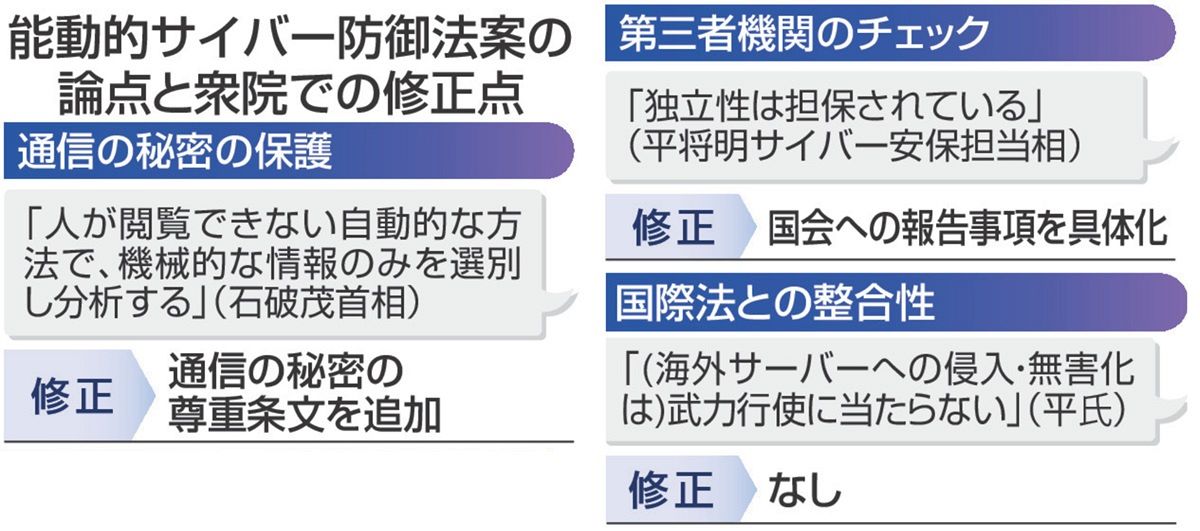

8日に衆院を通過した「能動的サイバー防御」を導入する法案は、一部を除く大半の与野党が政府案の修正で合意し、賛成に回った。それでも、政府が情報収集の範囲を広げ、不適切な手法で個人情報が閲覧される懸念、第三者機関のチェックが不十分になる恐れなど、質疑を通じて気がかりな点も浮かび上がった。(川田篤志)

◆集めた情報を不正に利用するのでは?

「誰も閲覧できない自動的な方法で、機械的な情報のみを選別して分析する」

石破茂首相は衆院の審議を通じ、繰り返し憲法が保障する通信の秘密の保護に反しないと主張してきた。

法案では、政府が監視するのは

(1)国内を経由した外国間

(2)外国から国内

(3)国内から外国

の間で送受信される通信情報に限定した。個人の意思が読み取れるメールの本文や添付ファイル、国内間の通信情報などは対象外だ。

(1)国内を経由した外国間

(2)外国から国内

(3)国内から外国

の間で送受信される通信情報に限定した。個人の意思が読み取れるメールの本文や添付ファイル、国内間の通信情報などは対象外だ。

一方で、内閣官房幹部は委員会審議で、野党の委員から、収集した通信情報の内容を、法案の規定に反して閲覧できるかどうかを問われ、「不正な方法を用いて閲覧することは、技術的に不可能ではない」と答弁。その可能性を否定せず、首相答弁との整合性に疑問を残した。

◆将来の対象拡大否定せず「その時点で検討されるべきものだ」

法案で監視対象とする情報が今後、国内間でやりとりする通信まで拡大される懸念も拭えない。立憲民主党の岡田克也氏が「サイバー攻撃への対処を理由に、将来は対象を拡大する可能性があるのでは」などと質問した際、平将明サイバー安全保障担当相は「その時点で検討されるべきものだ」と、否定はしなかった。対象が国内間にも際限なく広がれば、国民監視の強化につながりかねない。

警察や自衛隊による海外サーバーへの無害化措置の影響も不安が残る。立民は「措置の結果を国会に速やかに報告するべきだ」と要求したが、政府は「手の内を攻撃者にさらすことになる」と受け入れなかった。

◆運用チェックする第三者機関は政府を追認するだけにならないか

政府の不正運用を監視する「サイバー通信情報監理委員会」のチェック機能も焦点となった。

監理委はサイバーや法律の専門家5人で構成し、国会の同意を得て首相が任命する。政府が収集・分析する情報を承認し、不正を確認したら政府に改善を勧告する。警察や自衛隊による無害化措置の承認も担う。

衆院審議に参考人として出席した横浜国立大大学院の吉岡克成教授は「適切性を判断する十分な情報が提供され、その承認と検査が形骸化しない仕組みが必要だ」と指摘。野党も「政府の追認機関にならないか」と疑問を投げかけた。

平担当相は、政府による措置の必要性や要件を満たしたと判断する理由を監理委に示すと説明し「独立性も担保されており、追認機関にはならない」と理解を求めた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます