「殴られる事するのが悪い」?! 力の支配を問う 小泉悠さん【シン池田香代子の世界を変える100人の働き人 20人目 】

「まとめサイトから切り抜き動画まで、何が問題か」【深澤真紀】2025年2月25日(火)大竹まこと 小島慶子 砂山圭大郎 深澤真紀【大竹紳士交遊録】

【国会中継】衆院政治改革特別委員会 「公職選挙法改正案」に対する質疑・採決(2025年2月25日)

山川ひとしの国会質問!衆議院 総務委員会【段ボールの座布団よりもマッサージチェアを出せ!教職員の処遇改善「人材確保法」を大臣に問う】(2025年2月25日14:40〜)

【くしぶち万里 国会質問】 「忘れない被爆80年」「どうなる物価高」(2025年2月25日 11:35頃~)れいわ新選組 東京14区

高井たかしの国会質問!衆議院・政治改革に関する特別委員会(2025年2月25日 14:50頃~)

第13回グローバリズムと戦い日本を守る超党派議員連盟勉強会, トランプ新政権の動向とグローバリズムの終焉。〜今後の世界の動きと日本の針路〜及川幸久氏、石田和靖氏

【国会中継】衆院財務金融委員会 所得税法改正案に対する質疑(2025年2月25日)

連載〈SNSと選挙〉①

2024年は衆院選や東京都知事選、兵庫県知事選などで、YouTubeでバズった(話題になった)政党や候補者の躍進が目立ち、「SNS選挙元年」とも言われた。動画の作成や配信を担い、今や選挙結果を左右するほどの影響力を持つに至った「政治系YouTuber」とはどんな人たちなのか。3回にわたって紹介する。(佐藤裕介)

2024年は衆院選や東京都知事選、兵庫県知事選などで、YouTubeでバズった(話題になった)政党や候補者の躍進が目立ち、「SNS選挙元年」とも言われた。動画の作成や配信を担い、今や選挙結果を左右するほどの影響力を持つに至った「政治系YouTuber」とはどんな人たちなのか。3回にわたって紹介する。(佐藤裕介)

◆「政治に関心がなかったような若いカップルが」

1月8日、松の内が明けて間もない水曜の夜。吉祥寺駅北口(東京都武蔵野市)で開かれた国民民主党の街頭演説会は、寒風が吹きすさぶ中、100人ほどの聴衆で熱気に包まれた。

「手取りを増やす」と訴えて昨秋の衆院選で議席を大幅に増やした国民民主は、若い世代の支持が厚い。「普通に興味があるので、カノジョと一緒に来た」という男子大学生(19)は、玉木雄一郎代表(役職停止中)の訴えに熱い視線を送っていた。

聴衆に交じって、三脚を置いて動画撮影にいそしむ10人ほどのYouTuberの姿も。かつての政党の演説会ではあまり見られなかった光景だ。

ビデオカメラを回していた30代の男性会社員は、「これまで政治に関心がなかったような若いカップルがこういうところに来ている。もっと大きな波が来ると思う」。半年ほど前から週に1~2本、国民民主や「NHKから国民を守る党」関連の切り抜き動画を投稿しているという。

切り抜き動画 オリジナルの動画の一部を抜粋し、解説などを加えて編集した動画。特定の政治家や政党の配信動画を素材とした切り抜き動画がYouTubeやTikTok、Xで繰り返し再生され、選挙結果に影響したとみられるケースも増えている。若年層の人気を集める数十秒~数分ほどの「ショート動画」にも使われる。

◆「選挙結果に直接影響した」と手応え

最前列に陣取っていた50代の男性YouTuberは、政治系動画の配信歴約6年のベテランだ。

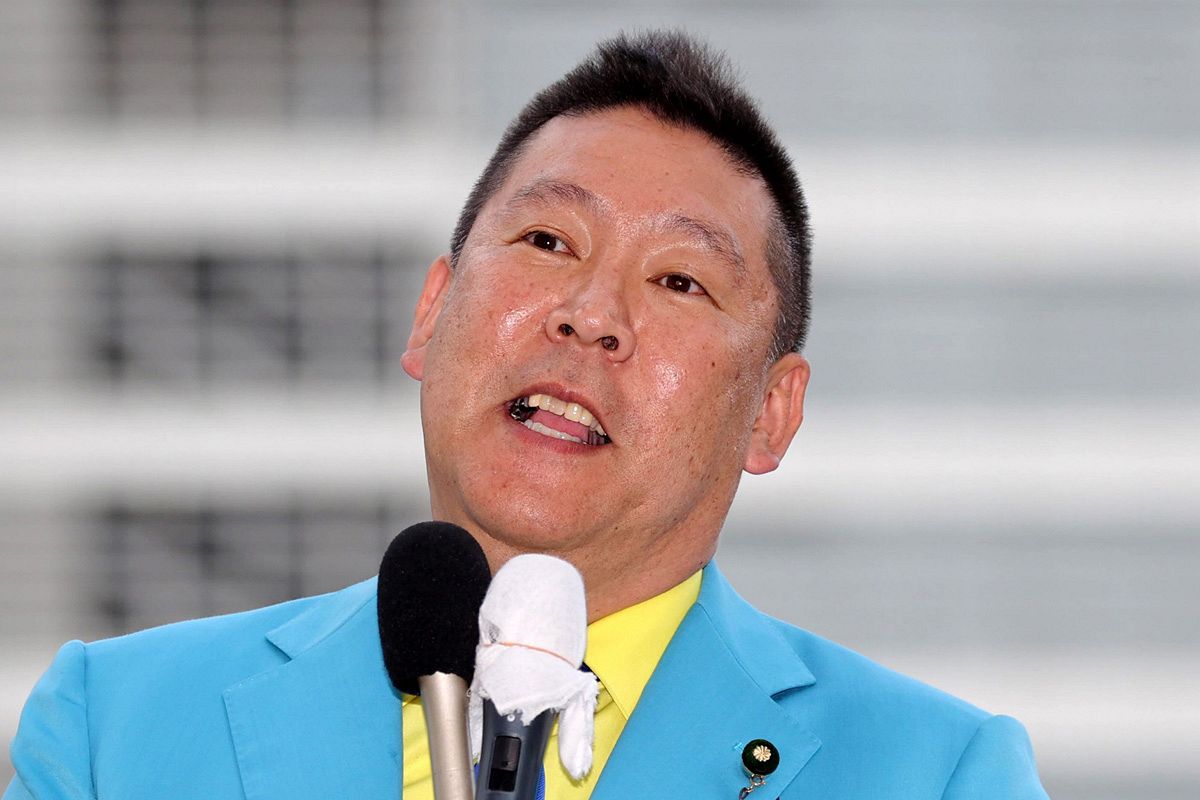

心筋梗塞を患って自宅療養中、NHK党の立花孝志党首の動画チャンネルを見てファンになり、2019年ごろから立花氏の切り抜き動画を作って投稿。この年の参院選でNHK党は1議席を獲得した。自身が寄与した分はわずかでも、「選挙結果を動かせるって面白い」とのめり込んでいった。

2022年の参院選では、国政選挙初挑戦で1議席を獲得した参政党の切り取り動画が、動画素材を提供した他のチャンネルの分と合わせて3000万~4000万回ほど再生。今度は「選挙結果に直接影響した」と手応えを感じた。

◆「フェイクニュースは新聞・テレビもお互いさま」

昨年11月ごろからYouTuberを始めたという40代男性にも聞いた。

国民民主やNHK党、れいわ新選組の演説会に出かけてスマホで撮影し、編集した動画を配信している。20年ほどの投資経験があり、「株価が政治に影響されるのを実感していて、政治は面白いと思っていた。自分で発信もできるなら、さらに面白いと思った」。

取り上げる政党は「右」から「左」まで幅広い。ネタを選ぶ基準は再生回数が「はねそうかどうか」だけで、個々の政党を支持しているわけではない。

SNS選挙では、事実と異なる「フェイクニュース」の拡散が問題視され、SNS規制の是非を巡る議論も起きている。前出の30代男性に意見を求めると、昨年11月の兵庫県知事選では、テレビ報道が出直し選挙に臨んだ斎藤元彦氏への批判一色で「真実」を伝えていなかったと反論した。

「(新聞やテレビなど)オールドメディアにもフェイクニュースはある。お互いさまじゃないか」

◆2024年の衆院選中、6割は「第三者」発信の動画

政治家の街頭演説などの動画を、解説を加えて短く編集した「切り抜き動画」。YouTubeなどで時に数百万という再生回数をたたき出し、有権者の投票行動に無視できない影響力を及ぼすようになっている。

国内最大の選挙情報サイト「選挙ドットコム」の調査によると、昨年10月の衆院選期間中にYouTubeで発信された関連動画の総再生回数は2億7492万回。このうち政治系YouTuberら「第三者」によるものは半数を超える58.9%に上り、政党(33.4%)、候補者(7.7%)を上回る。

昨年11月の兵庫県知事選は、SNSが結果に影響したとみられているが、当選した斎藤元彦氏の陣営が発信したYouTube動画が119万回再生だったのに対し、斎藤氏の応援を目的に立候補した立花孝志氏の動画の再生回数は約1500万回に達した。

政治系の「切り抜き動画」には、若年層の政治への関心を掘り起こしている側面がある一方、再生回数に応じ広告収益を得られる仕組みがあることから、耳目を引くフェイクニュース(虚偽情報)の拡散を助長しているとの懸念は強い。

超党派の「選挙に関する各党協議会」は2月からSNS規制について議論。選挙ビジネスやフェイクニュースへの対応、SNSの運営事業者の責任明確化といった論点が示されたが、自民党や立憲民主党などが2月20日に提出した公職選挙法改正案では、引き続き検討することを付則に盛り込むにとどまった。

米国の対外援助を担ってきた国際開発局(USAID)が業務停止に追い込まれた。援助を90日間停止して「米国第一」との整合性を検証する大統領令にトランプ大統領が署名したためだ。実業家マスク氏が率いる「政府効率化省」と組み、最終的にはUSAIDの閉鎖を目指している。

米国は第2次大戦後、復興に加えて共産主義やテロの芽を封じるため対外援助を重視してきた。トランプ氏による政策転換で世界の人道支援に影響が出ており、援助の速やかな再開を求める。

米国は2023年の政府開発援助(ODA)が約10兆円と最大の拠出国だが、トランプ氏は対外援助の大部分が「誤り」として、必要があると認めた一部事業は残すものの、国務省に移管することを示唆している。

トランプ氏の第一の狙いは、財政支出を国外ではなく国内に充てることにあるが、政府から政敵である民主党色を一掃することにも重きが置かれている。

1961年に発足したUSAIDの設置根拠は法律ではなく、民主党のケネディ大統領が発出した大統領令だ。

民主党は、USAIDはクリントン政権当時に法律に明記されたとして、大統領令で廃止することはできないと主張。また、連邦地裁は対外援助の凍結を暫定的に解除するよう命じたが、トランプ氏側は停止の正当性を主張しているという。

トランプ氏は就任から1カ月間で70以上の大統領令を発し、1期目の1年間の55件を上回った。

大統領令を大量に発するのは、議会に諮らず迅速に政策を転換できるためで、バイデン前大統領らの大統領令を大量に撤回、多様性推進策を取りやめるなどした。

大統領令は、三権分立が形骸化して権力者が暴走する危険性と、後の大統領が撤回して政策が迷走する不安定さが指摘される。

米国が対外関与政策を抜本的に転換して海外援助を縮小すれば、代わりに中国などの権威主義国が豊富な資金力で影響力を強め、米国の国際的な指導的立場を損ないかねないとの指摘もある。

超大国を率いる米大統領の振る舞いは米国内にとどまらず、国際社会にも大きな影響を与える。トランプ氏は自らの重責を自覚して後世に評価される指導力の使い方を謙虚に考えるべきである。

*********************

違法なオンライン賭博の利用者が急増している。スマートフォンやパソコンを使って気軽に利用できるため、深みにはまって大金を失う事例も目立つ。

政府はポスター=写真=を作製するなどして警鐘を鳴らすが、違法性の周知が足りない。啓発活動に本腰を入れるとともに、警察による取り締まりを強化して違法賭博を根絶する必要がある。

オンライン賭博を巡っては、東京五輪・卓球男子団体のメダリストや大阪府警の警察官2人が賭博容疑で書類送検されたほか、吉本興業所属の複数のタレントも警察から事情聴取を受けている。

こうした摘発は氷山の一角と考えることが妥当だ。

警察の聴取に「違法とは知らなかった」と供述する例が相次ぎ、犯罪性を認識しないまま、安易に手を染める例がまん延していることは想像に難くない。

林芳正官房長官は記者会見で、「海外で適法に運営されていても国内から賭博をすれば犯罪だ」と警告した。ただ、事態の深刻さを考えれば、政府の取り組みは依然手ぬるいのではないか。

海外で運営されている賭博サイトには、日本語でのアクセスが可能なものが多い。「合法です」などと虚偽の宣伝で客を集めている場合もある。

賭博には、深入りして抜けられなくなる依存症の危険がつきまとう。放置すれば、多額の借金を抱えて犯罪に走る若者が増えるなど社会不安を招きかねない。

警察は、運営者と利用客の接点を詳細に調べ、法律に基づいて摘発を進めることで違法賭博の流れを断ち切らねばならない。

直接摘発することが難しい海外の運営者に対し、現地の司法当局と協力して監視を強め、国内への流入を抑え込む必要がある。

ギャンブル禍の深刻化にもかかわらず、政府や大阪府・市は大阪万博隣接地でのカジノ関連施設の建設を進める。政府は2018年にギャンブル依存症対策基本法を施行した。危険性を認識しながらカジノ事業を後押しするのは国民への背信行為だ。カジノ計画は直ちに中止すべきだと考える。