(前の記事の続きです)

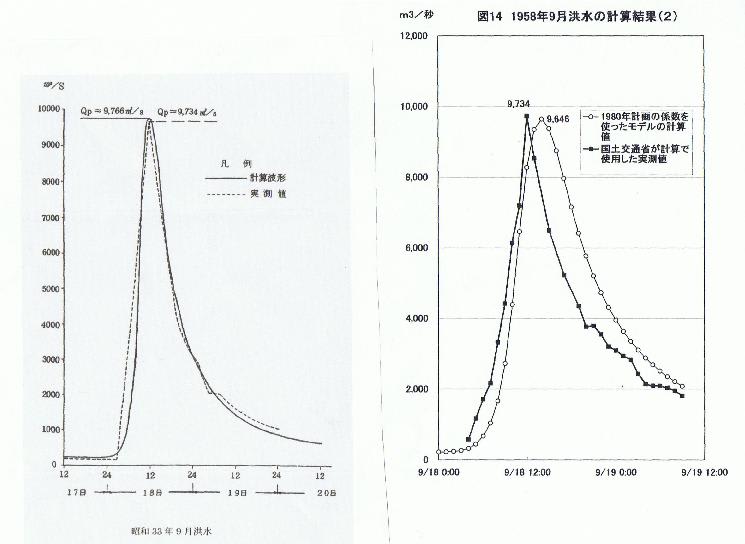

さて、いよいよ捏造問題の核心に迫ります。図はともに昭和33年から24年を隔てた昭和57年洪水の実測値と計算値を併記したものです。左の図は国交省の計算値から作成したもので、黒マルは観測値、白マルは計算値です。右の図(意見書2の図16)は私たちの計算です。右の図は右端の方がちょっと切れていて申し訳ございませんが、黒マルの実測値は左の図と全く同じグラフです。そして注目の計算値 . . . 本文を読む

(前の記事からの続きです)

まず一点目の誤謬。昭和33年洪水は3日雨量168mmであり、34年の洪水は3日雨量216mmです。国交省は、この150~200㎜程度の雨量の際に観測された洪水流量を元に、計算モデルを構築しています。

しかるに国交省が200年に1度の確率で発生すると想定している豪雨は、3日雨量で319㎜です。国交省は、200㎜程度の雨量で発生した中規模洪水を元に構築した計算モデル . . . 本文を読む

(前の記事のつづきです)

国土交通省によるダム建設のロジック

国交省が利根川の治水基準点における基本高水流量を22,000m3/秒と計算し、八ツ場ダム建設の根拠としたロジックは以下のようになっています。

① 昭和30年代に発生した二つの洪水(3日雨量168mmの昭和33年(1958年)洪水 ならびに3日雨量216mmの昭和34年(1959年)洪水)をサンプルとして選定。両洪水の実績流量デー . . . 本文を読む

ひさびさに八ツ場ダム問題について投稿させていただきます。この間、私は八ツ場ダム住民訴訟の原告側弁護団の依頼を受け、国土交通省がダム建設の根拠としている、利根川の基本高水22000m3/秒の虚構を明らかにする作業に取り組んでまいりました。原告側弁護団、学生・大学院生を含めた多くの人々との共同作業でした。その結果、国土交通省の計算は虚偽と捏造で塗り固められたものであることをほぼ証明できました。現段階 . . . 本文を読む

すべての生き物の命は、自然の巧みな循環に支えられています。人が手を加えなくても更新を繰り返す森、森の落ち葉を分解する微生物、分解によって発生する栄養分を運ぶ川、その水が育む稲や汽水域のプランクトン、プランクトンを食物連鎖の底辺として命をつなぐ魚や貝――。川を上る鮭は、海に溢れすぎれば害になる栄養分を陸に返しています。

しかし、この循環は断ち切られてきました。干潟を埋め立てた土地に立ち並ぶ工場、川や海を固めるコンクリート、流れをせき止めるダムや堰――。時代はそれを「開発」と呼びました。木材の生産地に変えられた山は、外材の輸入によって荒廃に追い込まれ、田畑には農薬や化学肥料が撒かれました。海にも、山にも、里にも、生産性と効率の論理が持ち込まれたのです。 . . . 本文を読む

「今後の治水のあり方に関する有識者会議」の鈴木委員は、「このパラメーターだとハゲ山以上の流出をもたらす」と言っております。私は、このパラメーターは「森林を皆伐でもすればあり得るかも」と考え、東京新聞の取材に対してそうコメントしていたのに対し、鈴木委員は「ハゲ山の裸地斜面ですらこんな値にはならない」と言っているわけです。国交省が同定したパラメーターのいい加減さに関して、私以上の酷評を加えているわけです。

皆さん、「ハゲ山以上に荒れた状態の森林」って、どんな森林を想像できますか?

. . . 本文を読む

前回の記事で『東京新聞』の篠ケ瀬記者が、八ッ場ダム問題に関連して、国交省が利根川上流域の飽和雨量のパラメーターを48ミリというとんでもなく低い数値で統一していたという資料を発見したというスクープを紹介しました。飽和雨量というのは、土壌が最大何ミリの雨量を貯留できるのかを示す値です。

ふつうの森林土壌であったら100~150ミリはあるので、48ミリという数値は常識外れのトンデモであるとブログで . . . 本文を読む

今年の新年の年頭あいさつでは『東京新聞』の良識を高く評価いたしました。記者独自の調査報道が優れているという点です。本日(1月12日の24面)の「こちら特報部」の調査記事はすばらしいものでした。飽和雨量というのは、森林土壌がどのくらいの雨水を貯留するかを反映するパラメーターなのですが、ふつうの森林土壌であれば130ミリ程度は貯留します。しかるに緑豊かな利根川上流域で48ミリしか貯留しないなんてことは、森林を皆伐でもしない限りあり得ません。ダムを造りたいがためにパラメーターをねつ造しているからこうなるのです。

八ッ場ダム予定地を領地としていた真田昌幸・幸村親子もびっくりでしょう。 . . . 本文を読む

フィリピンの洪水被害を大きくした原因は、上流にあるダムの10月9日の緊急放流、とくに日本の融資によって建設されたサンロケダムの放流であると現地で大きく報道されています。

日本人として知らねばならぬことは、このダムは現地先住民の反対を押し切って、日本輸出入銀行(国際協力銀行(JBIC)の前身)の融資によって建設されたダムであるということです。またダムを管理するサンロケパワー社には、日本企業の丸紅と関西電力も出資しています。

現在JBICはJICAに統合されていますが、この件でも彼らは決して責任を取ろうとしないでしょう。日本人として、国際的に恥ずべきことなのです。

. . . 本文を読む

昨日、前原国交相は国直轄の48ダム事業を凍結を発表。いよいよ国交省河川局の「存在意義」が問われるようになってきました。河川局官僚の皆様は、「まな板の上の鯉」状態。官僚の意のままに動く大手マスコミの記者たちを動員し、最後の抵抗を試みていますが、ダム問題に関する国民世論は、大手マスコミの扇動には乗らず、冷ややか。さしもの河川局もいよいよ「年貢の納め時」といったところでしょうか。

そこで、河川局が . . . 本文を読む

先日エントリーした徳島で行われた全国川のシンポジウムの報告の続きです。そこで話し合われた論点には、いくつも興味深いものがありました。その中で、「何故日本の研究者はこんなに御用学者ばかりなのか」という非常に興味深い論点がありました。

シンポジウム初日のパネルディスカッションで、パネラーの一人の野田知佑さん(吉野川川の学校校長)が、吉野川可動堰問題の際、建設省が連れてきた御用学者たちの数々の「ウ . . . 本文を読む

一昨日から昨日にかけて徳島市で「川を流域住民(あなた)が取り戻すための全国シンポ」が開かれ、参加してきました。

お盆の帰省ラッシュに阿波踊りと、外部から徳島市内に入るのは一年でもっとも困難な時期であったにもかかわらず、全国から700人以上が参加し、驚くばかりの大盛況でした。私も、新幹線の指定席が取れなかったので、乗車率200%を超えるであろう「新幹線ラッシュ」の中、4時間立ち通しで徳島まで辿り . . . 本文を読む

深根性の落葉広葉樹であるクヌギ、コナラ、ミズナラなどを植栽していれば、今回のような土石流は発生しなかったかも知れません。もちろん再現実験をすることなど不可能なので断定はできませんが・・・。

しかしクヌギやコナラならば、カラマツほど崩落しやすくないことは確かです。少なくとも災害リスクを軽減させることができます。

土石流跡地で造林する際は、クヌギやコナラを選んで欲しいと願います。 . . . 本文を読む

村井知事によれば、実際の観測で基本高水の6分1しか流れなかったことが明らかになったにも関わらず、それは基本高水を修正する理由にはならないのだそうです。科学的な実験的事実よりも、架空のパラメーターによって恣意的に捏造した数値の方が重いとでもいうのでしょうか。科学を根本的に愚弄する暴論だといえるでしょう。申し訳ないですが、知事が本気でそう思っているとしたら小学生以下の知性としか言いようがありません。最近の国交省がなぜ住民を排除するかお分かりでしょうか。長野県のように、住民の研究活動は、基本高水の数値を強引に水増しして住民を脅し、強引にダム建設の根拠にしているという、その国交省のカラクリを見抜いてしまったのです。「森林の機能を折込まないことによって水増し評価された基本高水の数値」というダム問題の本質的な論点に対し、国交省側はきちんと説明責任を果たすことができないからです。科学的な議論では、彼らは負けることを悟ったので、あとは住民を排除して、議論せず、独裁的手法でダムを造るより仕方なくなったというわけです。 . . . 本文を読む

去る8月3日、飯田市で行われた「脱ダムから緑のダム」へというシンポジウムにパネラーとして呼ばれて出席してきました。その途中、岡谷市と箕輪町の土石流の災害現場を見てきました。上の写真が箕輪町の土石流災害の先端の崩落箇所で、下の写真は岡谷の土石流が流れた跡の写真です。カモシカがさまよっています。崩れた場所は私が見た二箇所はいずれもカラマツ人工林でした。7月25日の記事でも書きましたがカラマツやヒノキ . . . 本文を読む