最近、ベーシックインカムではなく、公共料金を引き下げるベーッシクサービスをという議論が起こってます。たとえば財政学者の井手英策氏などがそう主張しています。医療や福祉など社会保障を無償に近づけていく考えです。これは「万物の商品化」の流れを反転させ、生きるための基礎的サービスを「脱商品化」しようという考えです。ベーシックインカムは生活必需財のインフレによって格差をさらに拡大させますが、ベーシックサービスであれば、格差を縮小させるでしょう。 . . . 本文を読む

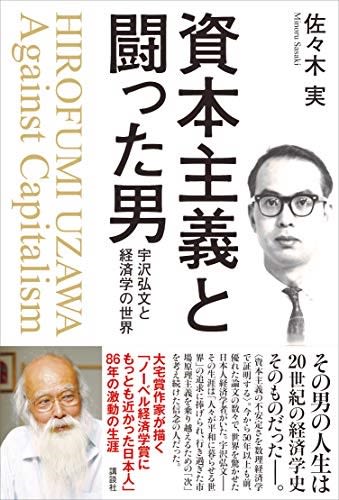

このブログでも紹介してきました佐々木実さんの『資本主義と闘った男 宇沢弘文と経済学の世界』(講談社)が角川文化振興財団の城山三郎賞を受賞いたしました。おめでとうございます! 佐々木さんは徹底的に取材して、歴史的評価に耐えうる重厚なノンフィクションを世に問うています。こうした大著は、10年、20年経っても色あせずに読み伝えられていくことでしょう。

以前お知らせしましたが、11月30日(土)に私のゼミの主催で佐々木さんの講演会を企画しています。再掲します。城山三郎賞の受賞を祝う講演会にもなります。ぜひ皆さま御来聴ください . . . 本文を読む

本書を、経済学に関心をもつすべての人々に薦めたい。本書は、単なる宇沢弘文伝ではない。宇沢伝を超えた、第二次大戦後の経済学史でもあり、世界の経済政策の論争史でもある。ミルトン・フリードマンがなぜあのような主張をしたのか、なぜそれは勢いを得て拡散されていったのか、そうした事々の時代的・社会的背景まで見えてくる。ケインズの衰退から新自由主義の興隆を経て、今後の世界経済がどのような方向に向かっているのか、向かうべきなのか、未来を展望する上でもじつに多くの示唆を与えてくれる一冊である。 . . . 本文を読む

安倍内閣は今国会に上程している「水道法改正」や「PFI法改正」で、水道管は公有にしたまま、水道施設の運営権(コンセッション)を民間に委託するという「上下分離式」の「コンセッション経営」を推奨している。PPP、PFIの本家であるイギリスで、それらの信頼が完全に失墜する中、日本ではPPP、PFIが最新スキームであるかの如くもてはやされているわけだ。私たちは一周遅れのトップランナーなのである。巷では、「問題山積する中、いつまでもモリ・カケにこだわっているべきでない、前に進むべきだ」などという声も聞かれるが、ろくな法案が出てこないからこそ前に進めてはならないのだ。これら新自由主義、いやクローニー資本主義スキームをこれ以上進めてはならないからこそ、即刻、安倍内閣を退陣させなければならないのである

. . . 本文を読む

前回、『週刊エコノミスト』の自由貿易批判特集を紹介いたしました。いま発売中の『週刊エコノミスト』は「ビジネスマンのための資本主義入門」特集。その中身は、「ビジネスマンのための資本主義批判」と言うべき内容となっています。ビジネス誌としては、自己否定に近い特集に思われます。ビジネスマンに、この手の特集に対する需要が発生しているとしたら、時代の変化を実感いたします。私も「宇沢弘文と『資本主義の幻想』」という記事を寄稿し、宇沢先生が資本主義の何を批判し、どのような未来社会を構想していたのか、解説してみました。

. . . 本文を読む

女性経済学者がもっと多くなれば、世界は変わると思います。

男性的マッチョ経済学に一貫して挑戦し続けたジョーン・ロビンソンの経済学を継承する女性経済学者が増えてくれれば・・・・。

余談ですが、宇沢弘文先生の社会的共通資本の考え方も、ジョーン・ロビンソンの経済学を継承しています。宇沢先生、アメリカでケネス・アローと一緒に研究していたころは、それこそモデルづくりを探求する「マッチョな業績」を追及していたように見えます。日本に帰って『自動車の社会的費用』などを書いて、社会的共通資本の研究を始めてから、研究スタイルは大きく変わったと言われています。

アローは、それを「ビッグ・チェンジ」と呼び、ヒロ(宇沢先生のこと)はなぜ変化したのかどうしてもわからないと述べています。これは佐々木さんと私で意見の一致するところですが、宇沢先生にビッグ・チェンジをもたらしたのは、ジョーン・ロビンソンとの交流でした。 . . . 本文を読む

AJER(日本経済復活の会)にゲスト出演して「グローバル資本主義の危機と社会的共通資本: 経済学者宇沢弘文が残したもの」というテーマで話してきました。宇沢先生を追悼する意味で、社会的共通資本について四回にわたって話しました。

AJERのホームページは以下です。

http://ajer.jp/

動画の全編は有料会員にならないと見れませんが、前半のみでしたら無料で視聴可能です。

携帯版

. . . 本文を読む

現在の社会的共通資本のネットワークは、過去における人々の活動の累積的な作用として形成されてきたのであり、明日の社会的共通資本のあり方は、今日の人々の活動によって決められていく。今度、宇沢先生と私の編で出す予定の『社会的共通資本としての森』(東京大学出版会)にその辺も書かれていますので、よろしければご参照ください。TPPで何よりも許せないのは、いちど決めた取り決めは後戻りさせることはできないというラチェット条項が含まれていることです。これは人間活動による制度の進化の可能性を閉ざすものであり、民主主義も社会発展もすべてを否定するものです。将来世代が、その条項を拒否したときに、それを覆す権利が認められないというのですから!! これほど人間の尊厳を冒涜した話しがあるでしょうか。ラチェット条項は明確に違憲です。 . . . 本文を読む

岩井克人氏の社会的共通資本批判は以下の二つの点で間違いである。

※ 社会的共通資本は「ストックとしての公共財」などと言い換えることは不可能な概念である。社会的共通資本は、公共財の概念とは全く違う次元の概念である。宇沢先生による社会的共通資本の提唱の背後には、ポール・サミュエルソンが提示した「公共財」概念への批判がある。「公共財」という概念は、分析装置として全く間違っているから、社会的共通資本の概念を新たに提示する必要があったのである。

※ 社会的共通資本は社会主義に陥らないための概念である。社会的共通資本は国有化ではない。社会のさまざまなステイクホルダーの関与によって運営されていくものであり、社会主義とも市場原理主義の双方のシステムの批判の上に構築されたものである。 . . . 本文を読む

60年代の宇沢先生が、ソローの新古典派成長モデルを発展させて、より現実的に、財を資本財と消費財の二部門に分けたモデルを構築したところ、成長経路の不安定性が示された。このときから、宇沢先生の社会的共通資本の理論への模索は始まっていたのである。宇沢先生は、均衡を信じていたし、現実の経済を均衡させたかった。その意味では宇沢先生はまぎれもない新古典派の経済学者である。しかし、すべての財の私的所有と市場機構を通じた配分、つまり万物に私的所有権を付与して、万物を商品化していくということを前提とする市場原理主義の経済システムは本来的に不安定であり、それを推し進めると市場不均衡(需給ギャップの拡大)と社会的不安定性(貧富の格差の拡大)がとめどなく進んでいく。では、現実の市場経済を均衡させるにはどうすればよいか。「万物の私有化・商品化」という市場原理主義から決別するしかない。 . . . 本文を読む

どうしても気になるのは田中秀臣氏による、「反経済学」というレッテル貼りである。宇沢先生は、「反自由放任主義」「反市場原理主義」ではあったが、もちろん「反経済学」ではない。経済学を愛するがゆえに、フリードマンの自由放任主義やルーカスの合理的期待形成仮説や、ラッファーのサプライサイド経済学などの誤った理論が許せなかっただけである。経済学を正常な姿に戻したかっただけである。 . . . 本文を読む

亡くなる直前まで、市場原理主義・新自由主義を批判し、米国のロビイストたちや日本の官僚たち等の横暴と闘い続けた宇沢先生。この絶望的な社会状況の今、宇沢先生が亡くなられたことは、日本社会にとってあまりにも大きな損失です。

しかし、死せる孔明は、生ける仲達を走らせました。先生の残した社会的共通資本の理論は、いつの日か、世界を闇に陥れてきた市場原理主義と新自由主義に打ち勝ち、世界の再生のカギとなるに違いありません。合掌。

. . . 本文を読む

いまから200年前(正確には197年前)、リカードが主著『経済学および課税の原理』の中で提起し、その後の200年間、誰も解くことのできなかった問題がついに解決された。本書はその詳細な報告である。このような歴史的金字塔が日本において建てられたことは、すばらしいことだと思う。一刻も早い英訳の出版が待たれる本である。これは単なる貿易論の本ではない。書名だけ見ると、貿易論に特化した本かと思われるかも知れないが、そうではない。この書の真の意図は、古典派価値論の復権を通して、新古典派経済学パラダイムそのものを揚棄しようという遠大な構想にある。 . . . 本文を読む

宇沢先生がシカゴ大学時代に撒いた反市場原理主義の種は、アメリカでも育っているといえるのかも知れない。

また、つぎのようにも言えるのではなかろうか。「この間、小泉構造改革を応援し、TPPを推進するなど、先頭に立って日本の市場原理主義化の旗を振ってきた日本経済新聞の中にすら、市場原理主義に懐疑的な記者が存在している背景にも、宇沢先生の哲学の影響がありそうだ」と。東大時代の宇沢先生の門下生の中には、遺憾ながら、現在の行動にはとても賛同できない方々が多い。そこへ行くと米国時代の宇沢門下生であるスティグリッツ教授は本当にすばらしい。TPPなど「現代のアヘン戦争」とまで呼んでいる。いわく「TPPによって、ジェネリック医薬品(特許切れの後発医薬品)の導入はさらに困難となり、医薬品の価格は上がる。これは最貧国にとって、単純に金を企業の金庫に移すという話ではない。何千人もがムダ死にするということだ」と。

. . . 本文を読む

年末・年始に読んだ本の中で、「この本は多くの人々に読んで欲しい」と思った本の紹介をしたいと思います。私がいま特に書評したい本は、孫崎享著『日米同盟の正体』(講談社現代新書、2009年3月刊)とリチャード・クー、村山昇作『世界同時バランスシート不況』(徳間書店、2009年9月刊)の2冊です。本日は、リチャード・クー氏らの『世界同時バランスシート不況』を紹介したいと思います。

私は本ブログで、リ . . . 本文を読む