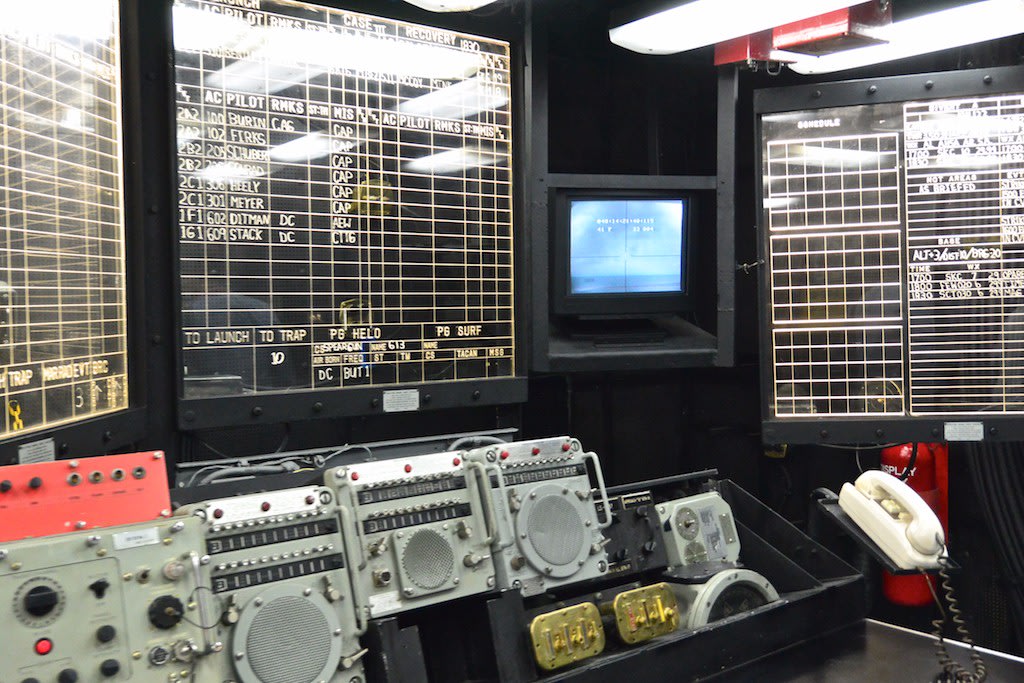

SDO、スコードロン・デューティ・オフィサーの動きを統括する

指令所、コミニュケーション・コンソールの見学が終わりました。

そこに接しているのは、航空機整備のオフィスです。

このオフィスには、シニアあるいはマスターの航空整備士(下士官)が

詰めており、空母の日常の飛行計画に基づいて行われる航空機の整備や

調達を責任を持って行うための仕事をしているのです。

ホワイトボードの右側には彼らの標語がありますね。

「We Fix'em〜You're Fly'em」

とは「我々が整備し、君たちが飛ばせる」。

パイロットだけでは飛行機は飛ばせません。

自分たちがいて初めて飛行機は彼らを乗せて空に飛び立つことができる。

整備部隊の強いプライドを表している言葉です。

奥のホワイトボードには情報を書き込んでいる下士官がいますが、

ボードには飛行隊の搭乗スケジュールがあります。

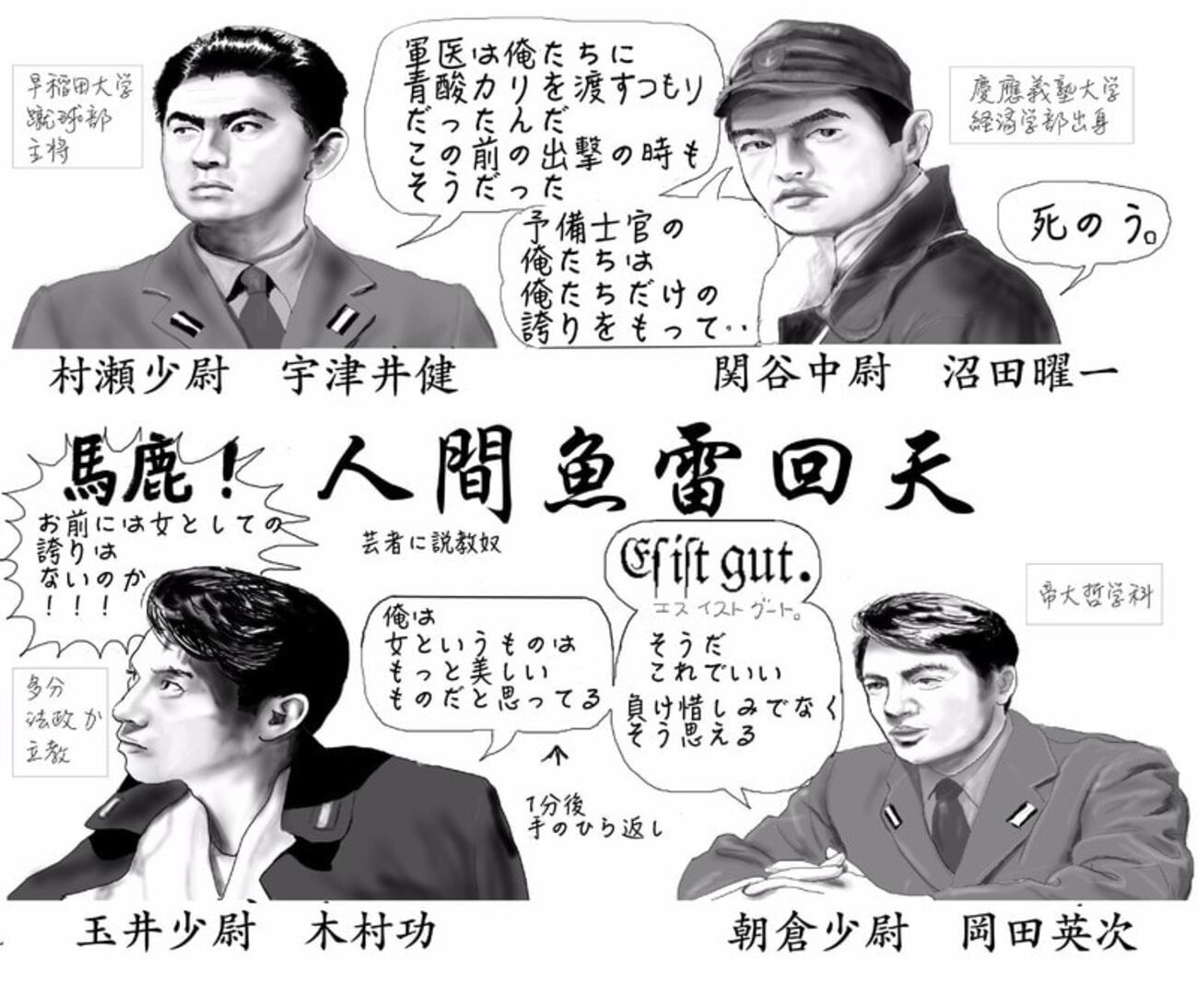

【VFA-195】

は通称「ダム・バスターズ」という名門飛行隊。

どこかで聞いたことがあると思ったら、「ロナルド・レーガン」の艦載部隊でした。

TBMアベンジャーから始まって、スカイライダー、スカイホーク、

この時代にはコルセアIIの飛行隊だったかもしれません。

【VFA-151】

ニックネームは「ビジランテス」。

マスコットはナイフを咥えたガイコツくんで、名前は「オールドアグリー」。

大東亜戦争中はあのF4Fヘルキャットで日本とやりあった部隊です。

彼らが「ミッドウェイ」勤務になったのは1970年以降のこと。

その時の部隊使用機はF4ファントム IIでした。

【VAW-115】

早期警戒機の部隊なので上記二つの飛行隊よりは歴史が浅く、

1967年の結成です。

ニックネームは「リバティベルズ」。

E-2「ホークアイ」で「ミッドウェイ」のトンキン湾、

湾岸戦争では「砂漠の嵐」作戦にも参加しました。

【HS-12】

ニックネームは「ゴールデン・ファルコン」。

ヘリ部隊です。

1990年代からシーホークを使用しています。

トンキン湾ではSH-3Aシーキングに乗っていましたが、そういえば

あの「ファイナル・カウントダウン」にもこれが乗っていましたっけ。

この時代(ヴェトナム戦争時代)には、まだまだ通信、情報の集約方法は

電話と紙に頼っていました。

デスクには電話とノートの類しかありません。

ダイヤル式の電話の横にあるのは当時最新だった計算機。

デスクにマッチと灰皿があり、喫煙は普通に行われていたことがわかります。

ここで余談ですが、アメリカ軍とタバコの関係について少し。

第一次世界大戦の頃、アメリカ軍は兵隊を集めるための「エサ」として

紙巻きタバコの配給を行ったということもあり、

それ以来軍人とタバコは切っても切れない関係になります。

民間の喫煙率は世界的にも低いアメリカですが、軍隊の喫煙率、

特に戦闘状態にある時期には、高い数値を維持することがわかっています。

紙巻き煙草は戦場の生活に調和するたため、簡単に快楽と安楽のシンボルになるのです。

第一次世界大戦で売り上げをあげて『味をしめた』タバコ会社は、

第二次世界大戦の勃発とともに無料の紙巻タバコを大量に部隊に送り、また

広告などで兵士の食糧品への紙巻タバコを同梱することを奨励したりしました。

軍の方でも、煙草で兵の精神状態が安定すると統率しやすいと考えたため、

1950年代には、喫煙による有害な健康影響の証拠が上がっていたにもかかわらず、

軍は食糧品に紙巻タバコを同梱するという状況を変えようとしなかったのです。

その状態は、世間で喫煙の害が大々的に喧伝されるようになった75年まで続きました。

喫煙の問題に注目し、最初にその対策に取り組んだのは海軍です。

1993年にUSS「ルーズベルト」がアメリカ海軍初の禁煙軍艦になりましたが、

この頃でもまだ軍人の喫煙率は42パーセントと民間より高い数字でした。

第二次世界大戦、朝鮮戦争に続き、ベトナム戦争でも

戦場にタバコを無料で送るという手で利益を上げたタバコ会社は、

4匹目のどじょうを狙って湾岸戦争時でもそれを試みますが、

国防総省がこれを拒否しました。

現在の軍人全体の喫煙率は32パーセント。

一般の喫煙率が21パーセントですから、相変わらず高い数値ですが、

この理由はストレスや退屈感、周りの影響であるということです。

しかも、現役時代にタバコを吸っていると、退役後にもどうしても

その習慣を止めることができないといった問題が国防総省を悩ませています。

確かに喫煙は体に悪い。

しかし、軍がどうしてここまで躍起になって喫煙率を下げようとするのでしょうか。

その理由は、単純に健康問題だけではなく、軍独自の調査によって、

「軍人の喫煙率と軍隊内での自殺の発生には大きな相関関係がある」

ということがわかったからだと言われています。

軍の死亡理由の13%を占める自殺のリスクは、日々喫煙される紙巻タバコの本数ごとに

著しく増加している傾向があることが調査の結果わかったからなのです。

逆に喫煙率が下げて自殺者が減るかどうかの資料は見つけることはできませんでしたが、

少なくともアメリカでは、少しでも自殺(軍隊を実はもっとも悩ませる問題)に

関連していると思われる要因を排除する、という考えで禁煙プログラムに取り組んでいるのです。

閑話休題。

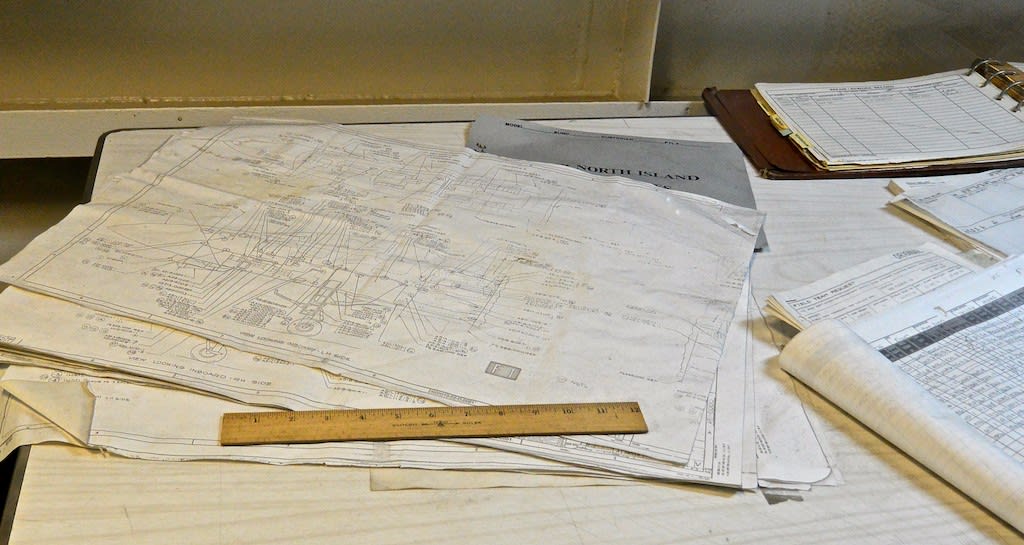

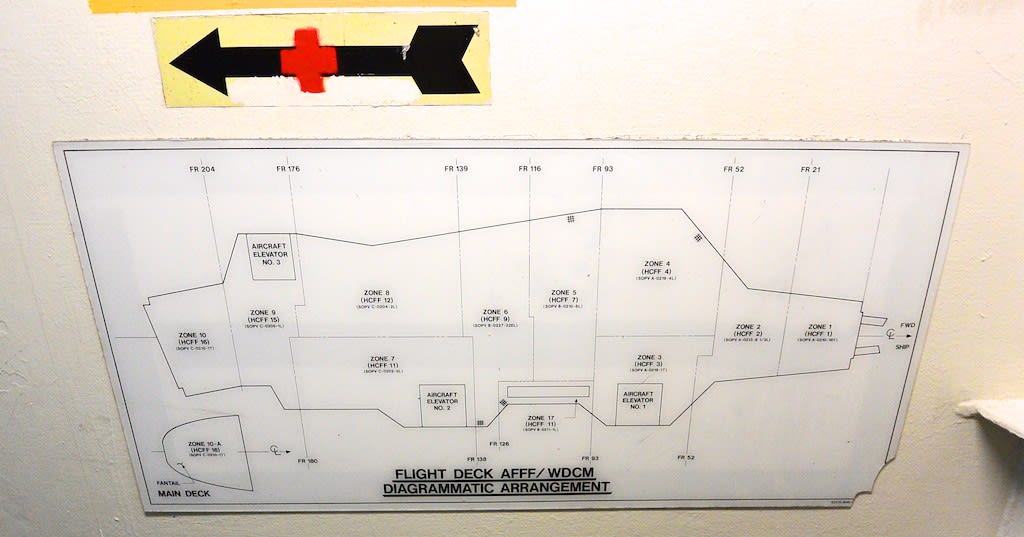

デスクの上部にあるフライトデッキの航空機配置図です。

こんなにごちゃごちゃとくっつけて機体を置くのかねえと思いますが、

実際は甲板の両舷にあるエレベーターで片っ端から片付けてしまうのでしょう。

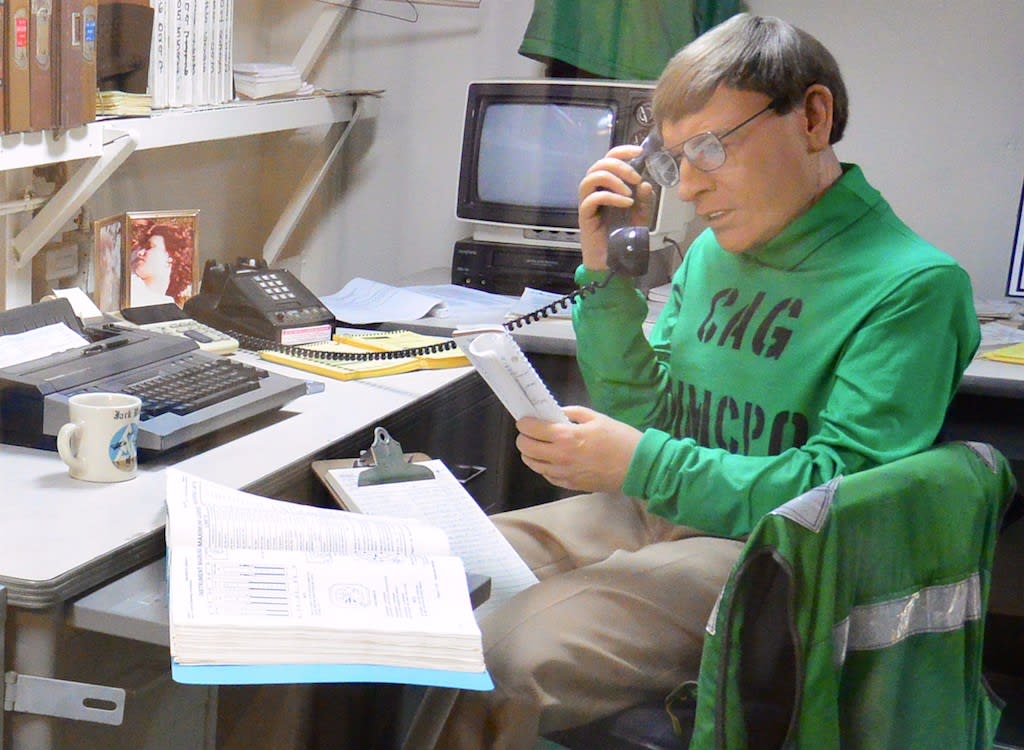

緑のシャツを着ているのは「CAG」のサポートを行う下士官です。

サポートスタッフの中でキーパーソンとなるのは、

航空隊と密接な仕事を行う整備長と、航空機の運行を指示する

「ハンドラー」

です。

このキーパーソンは、各種機器の状況、武器のローディング、燃料の現在状況、

そして全ての航空機の所在と行動の状況を完璧に把握していなければなりません。

この情報に基づき彼らは航空機の割り当て、武器、搭乗員の分配などを行なっていきます。

この”グリーンマン”があまりにもいるいるすぎて・・・。

しかもどこがとは言えないけど漂う70年代の空気。

誰かモデルがいるんじゃないかと思わせるリアリティがあります。

机の上に広げてあるのは詳しくはわかりませんが航空機の設計図のようです。

展示にあたっては、実際のヴェテランの私物を持ち寄ったり、意見を聞き

監修をあおいだりしてできるだけ忠実に再現されていると思われます。

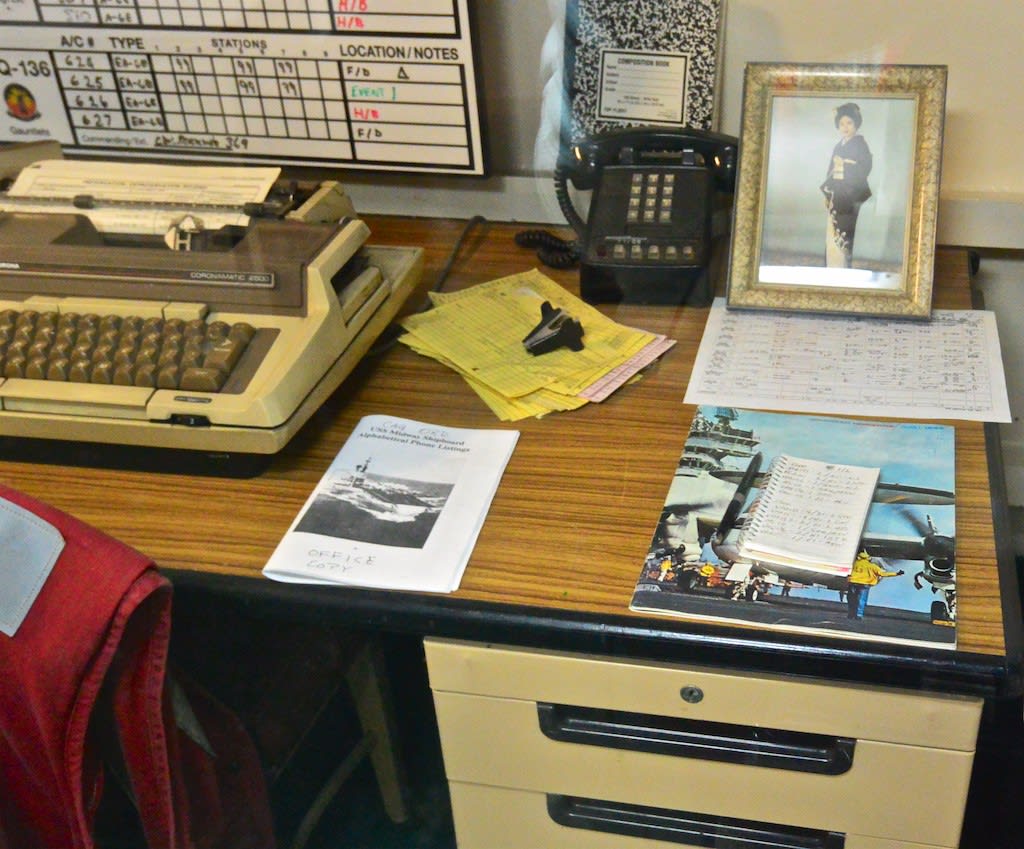

ところでわたしはこのデスクの上の「愛妻写真」がなぜか

島田に留袖の女性であるのに気づきました。

アップしてみましたが、女性が目鼻立ちのはっきりした日本人なのか、それとも

アメリカ人女性が着物を着ているのかはわかりませんでした。

1973年の日米合意に伴い最初の空母機動隊が日本に駐留することになったとき、

「ミッドウェイ」は他2隻の空母とともに横須賀港に入港しています。

乗組員の家族も日本に連れて来て一緒に住むことができるようになりました。

この和服姿の女性は、その時日本までついてきて結婚式を挙げた新妻か、

それとも日本で知り合って結ばれた日本女性か・・・・・。

整備のボスを「ビッグ・ボス」と言い、航空機搭載武器を扱う下士官のチーフは

「ガナー」(GUNNER、銃撃手)

と呼ばれていました。

航空機に航空部隊のミッションに応じて適切な武器を正しく搭載する任務です。

ガナーは攻撃隊から必要な武器の要請を受けます。

彼は武器を扱う「ハンドリング・オフィサー」とともに、適正な武器の格納場所を確認し、

それらを弾薬庫からフライトデッキまで運搬し、各航空機に搭載します。

彼の決定に従い、何百もの「オードナンス・メン」あるいは「レッドシャツ」

(赤シャツを着ているから)が24時間体制で弾薬庫とフライトデッキを往復します。

艦内でもグラサン姿の「ガナー」。

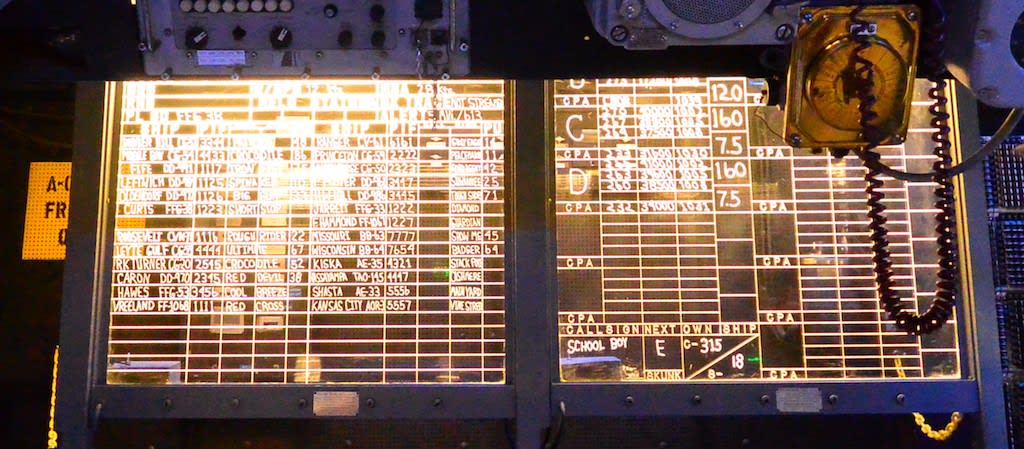

彼の後ろのホワイトボードには上に挙げた航空隊の他に、

VFA-192 通称「ワールド・フェイマス・ゴールデン・ドラゴン」

VA-185 通称「ナイトホークス」A-6Eイントルーダーの部隊

VA-115 通称「イーグルス」として知られる F/A-18Eの部隊

などの情報が記載されています。

こちらは打って変わった実務的な雰囲気の事務系軍人がお仕事中。

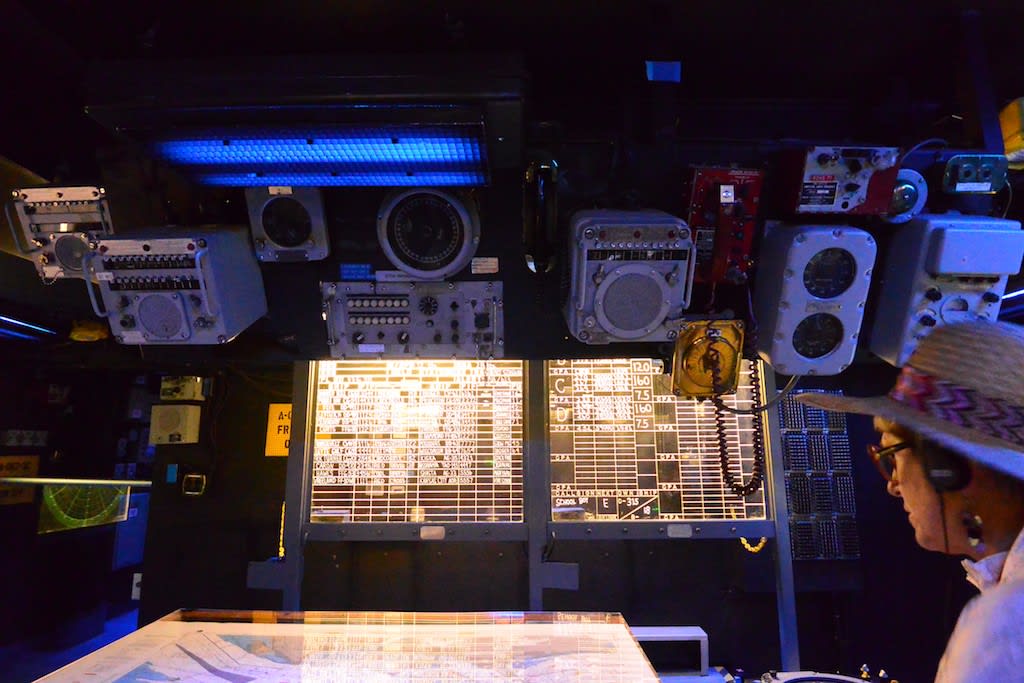

CAGオペレーションは、毎日の飛行計画を上から受け取り、航空隊に配る仕事です。

このドキュメントには、発艦と帰艦の時間、ミッション内容、燃料の搭載、

空中給油予定、そして武器搭載などが事細かに記載されています。

飛行計画は各部隊が毎日のスケジュールを確認する前に配られ、

それによって搭乗員の割当などが行われます。

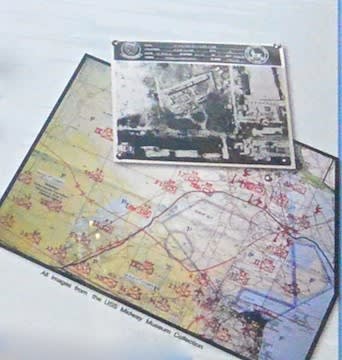

部隊をオペレーションする者は”Air Intelligence Officer”、

航空情報士官の助けを借りて、攻撃目標付近や作戦展開エリアのマップや写真を収集します。

それらを元にナビゲーションチャート、攻撃計画、偵察、そして救出計画などを

フライトクルーのブリーフィングのために作成するのです。

空母を見学したのはこれで3隻目ですが、パイロットを影で支え、

航空機を安全に航行させるために欠かせないスタッフの存在を

ここまでクローズアップした展示は、「ミッドウェイ」が初めてでした。

続く。

「ミッドウェイ」博物艦の見学、CIC、戦闘指揮所を見終わったところから続きです。

ジュニアオフィサー、日本だと初級士官のクォーターにやって来ました。

初級とはいえ、士官ともなると待遇は下士官兵とは全く違って来ます。

まず、ベッドが2段。

目覚めた時にベッドの上で体を起こすことができる空間。

これが軍艦という極限の狭い空間ではどれほど贅沢なことであるか。

quartersというのは軍隊用語で「兵舎」を指しますが、海軍では

船の中の「区画」というような理解でいいのかと思われます。

ベッド下には収納引き出しが三つもついていて、下士官兵の

「棺桶ロッカー」とはえらい違いです。

しかも士官にはハンガーで洋服をかけるクローゼットも用意されていました。

ブルードレス、ホワイトドレス、そしてカーキと一年の制服が全て収納可。

クローゼット内に帽子をかけることもできました。

ところでアメリカ海軍でもアイロンがけは自分で行うのでしょうか。

あまりそういうイメージがないのですが、どなたかご存知ですか?

初級士官のJ・アサートンさんは、まだ新婚ホヤホヤ。

デスクの上扉には愛妻の写真が。

写真立てには結婚式で仲間の作るサーベルのトンネルを潜る新郎新婦。

まさに愛妻に手紙を書いている途中です。

アサートン氏の左手薬指にリングがあればもっとリアリティが出たのに残念。

士官用のデスクは中段が天板式で、私物はベッド下とこのデスクの上下の引き出し、

そしてクローゼットに収納します。

シャワーを浴び終わって体を拭きながら出てくる士官が!

アメリカ人は湯船に浸かるということに全く執着しないので、

船の中で場所を取る浴槽はまず見たことがありません。

が、日本人は肩までお湯に浸からなければお風呂に入った気がしない、

という文化なので、どんな小さな船にも浴槽が設置されていますし、

艦長の部屋に至っては専用のバスタブ付き。

もっとも「あきづき」の艦長はゆっくり湯船に浸かることなどない、

とおっしゃっていましたが、アメリカの海軍軍人が護衛艦のお風呂を見たら、

「軍艦にバスタブがあるのか!」

って結構なカルチャーショックを感じると思うんですよね。

さてまた次の展示まで移動です。

廊下を走っているコードの束がすごすぎ。

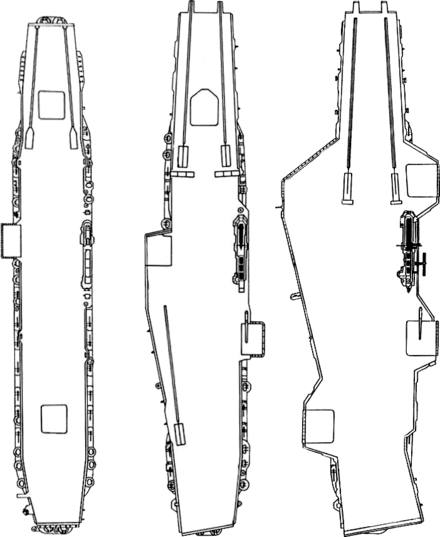

これが「ミッドウェイ」のフライトデッキ、甲板階。

艦首部分から「ゾーン1」「ゾーン2」と区画分けされています。

ちなみにこの甲板の形は「ミッドウェイ」の最終形で、

1945年に就役した当時は一番左のような形をしていました。

これだと艦橋が一体どこにあるのかってくらい小さいですね。

そして真ん中が1955年から57年にかけて行われた改装による変化。

この頃から斜めのアングルドデッキが設けられたので左に形が膨らみ、

さらに右舷に艦載機用のエレベーターが増設されました。

カタパルトも蒸気式に変換されています。

このときはピージェットサウンド海軍工廠でオーバーホールがおこなれたあと、

大々的な近代化改装が施されました。

1957年改装後の「ミッドウェイ」。

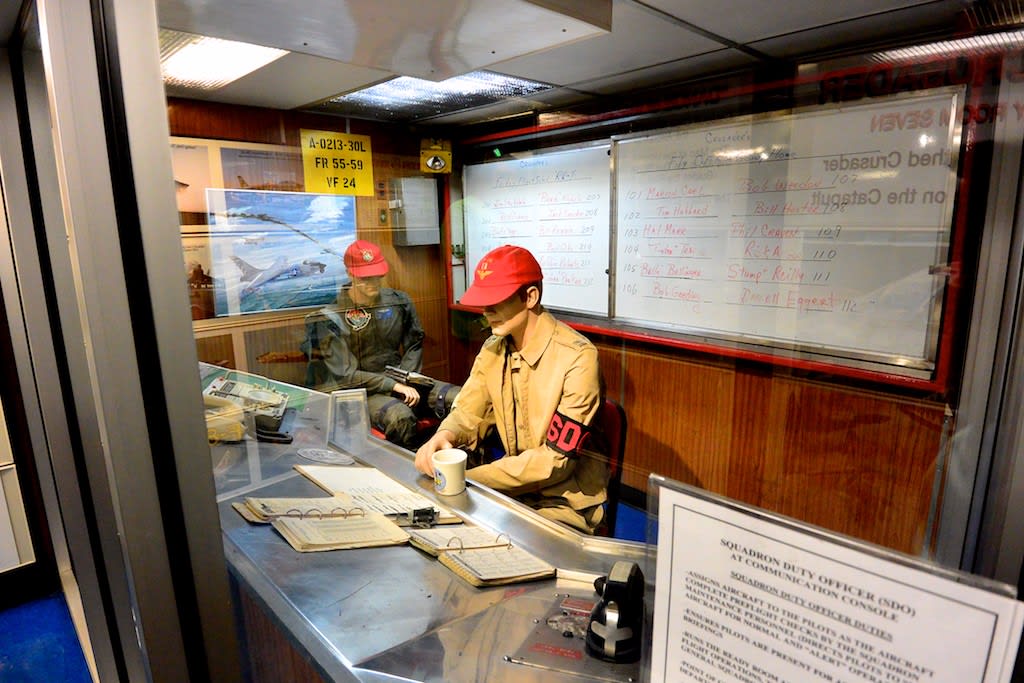

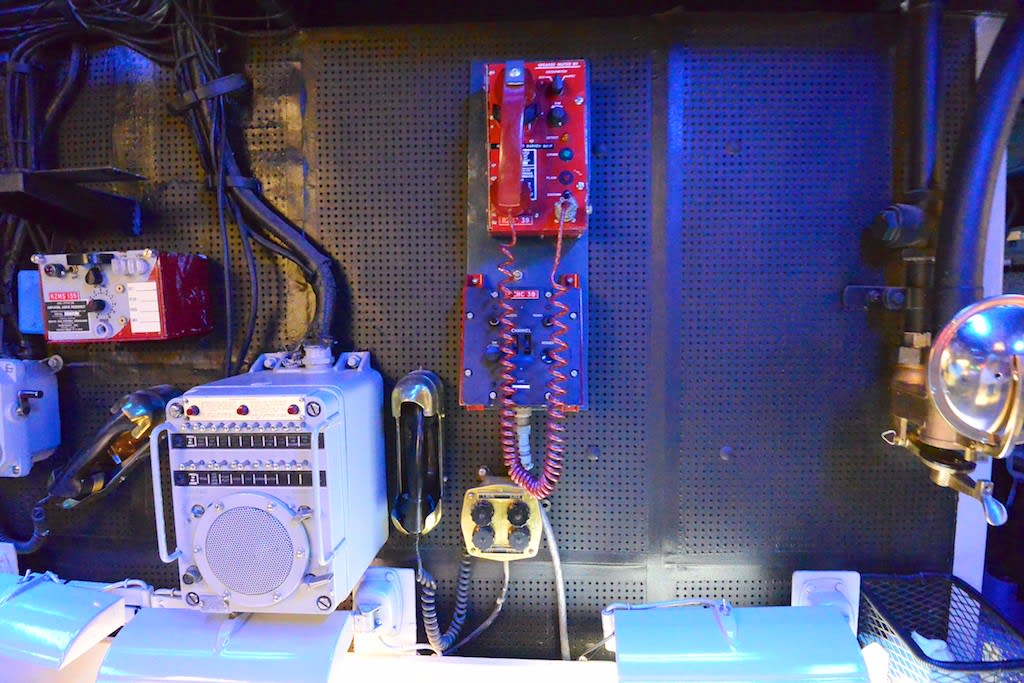

ここはSDO (Squadron Duty Officer)の

コミニュケーション・コンソールという部署です。

つまり部隊勤務士官が待機したり命令を受けたりするところ。

奥にはいかにもパイロットな士官がフル装備で出番を待っているようです。

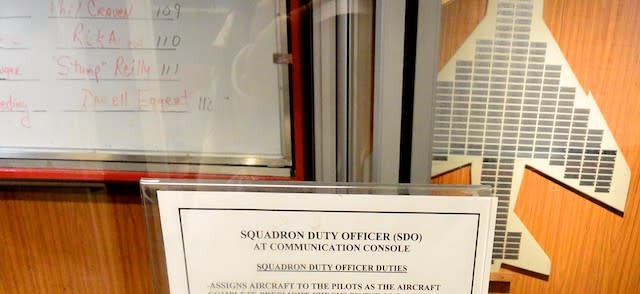

ここにSDOの義務というものについて箇条書きがあったので翻訳しておきます。

ー整備員がプリフライト・チェックを完了し、航空機をパイロットに割り当てる

ー「準備室」は飛行任務、トレーニング、ミーティングなどの一般任務を統括する

ー他の飛行部隊や船の他の部署とのコンタクトの中心となる

ー艦内の通信に必要な機器の操作を行う 航空機とは直接連絡はしない

ここに関係する隊員たちのネームプレートは、飛行機の形の台紙に刻まれていました。

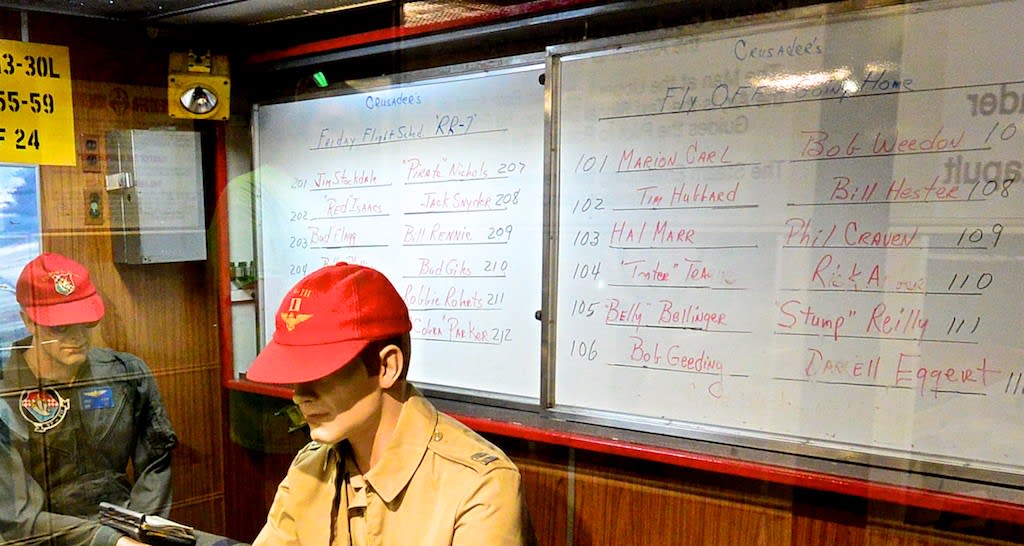

後ろのホワイトボードには

「CRUSADEE'S 」

とあることから、飛行部隊の使用機はクルセイダーであったことがわかります。

ボード左側は「金曜日のフライトスケジュール」として、

”レッド”アイザックとか”パイレート”ニコルスさんなどのメンバーが、

右側には「フライオフ」として家に帰ってしまったメンバーの名前があります。

あれ、ちょっとちょっとみなさん!

よ、よく見ると帰宅組の一番上に

「マリオン・カール」がいるんですが。

とっとと家に帰ってんじゃねーよマリオン・カール。

って問題はそこじゃない?

F-8クルセイダーの勇姿色々。

左上には、

「F-8を降りるとき、それは戦闘機を降りるときだ」

(When you're out of F-8's you're out of fighters)

=俺はFー8にしか乗らない

というおなじみ?F-8部隊の標語があります。

写真右一番上は、クルセイダーがカタパルトから発進する瞬間。

その下はカタパルトにフックアップされたところで、いずれも1962年の写真です。

当時のパイロットが使っていたヘルメット、手袋、帽子、

「ミッドウェイ」艦上での航空関係マニュアル各種。

飛行機の形をプリントしたトランプがありますが、ミッションまでの待ち時間に活躍したのでしょう。

「スコードロン・レディ・ルーム」という搭乗員の待機室にあった椅子。

テーブルや吸い殻入れもあって、ふた昔前の飛行機の機内みたいです。

(日航機事故以前は機内でタバコが吸えたんですね・・今では信じられませんが)

待機室は通常35から45くらいのシートがあって、

フライトクルーなどが優先的に使用しました。

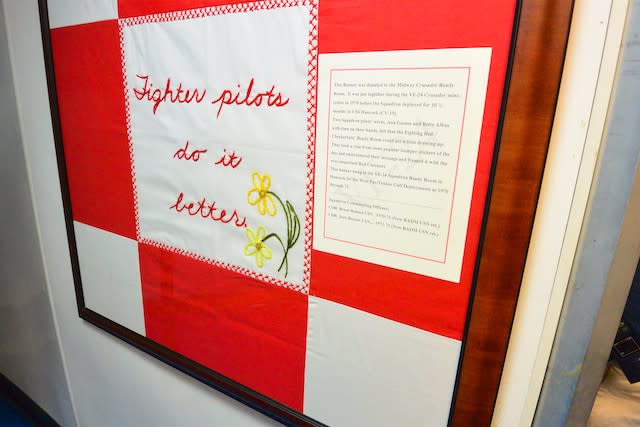

なぜかお花の素人っぽい刺繍とともに

「戦闘機パイロットはそれを手紙にする」

とありますが、このバナーはクルセイダー乗員控え室に寄付されたものです。

1970年に「ミッドウェイ」と USS「ハンコック」のクルセイディーは

10ヶ月半に及ぶ共同の任務を行いました。

二つの部隊搭乗員の妻たち、アン・ゲインズとベティ・アルバスは、

控え室のパイロット達の慰めにとレッドチェッカーを刺繍して彼らに贈りました。

このバナーは「ハンコック」がトンキン湾に1970年から1972年まで

勤務している間、ずっと艦内に飾られていたものです。

クルセイダーの搭載していた20ミリ機銃の銃口と周辺の機器。

1966年ごろ、ベトナム戦争でMiG17と戦っていた機が搭載していたものです。

この機を使用していたヴァンパテッラ中尉はその後別のF-8でMiGを撃墜しています。

キューバ危機からベトナムへ。Fー8クルセイダーの全盛期はまさにこの頃でした。

上段真ん中のイラストは、ヴォート・エアクラフト社の広告。

クルセイダーのバックに描かれた「十字軍の戦士」(クルセイダー)がかっこいいっす。

そして下二つの写真、左は1959〜1960に「ミッドウェイ」勤務だった

クルセイダーの搭乗員たち。

全員耐圧スーツを身につけています。

左は同時期の第24飛行隊(VF24)全員の記念写真です。

「ミッドウェイの CAGたち」。

CAGってなんなんでしょうか。

CAGとは、「航空部隊指揮官」、Commander Air Group

の頭文字をとったもので、

1938年に最初の空母航空群ができた時から使われてきた言葉です。

ベテランの部隊指揮官が航空部隊に帰ってきた時には、

彼らは「CAG」としてアサインされ、空母の戦闘機、爆撃機、

トルピード機の攻撃についての統括を任されることになります。

1950年代にはCAGは部隊には配属されなくなりました。

航空部隊は報告をCAGにあげ、CAGはそれを艦長に伝える役目です。

(中間管理職みたいになったと考えればいいのでしょうか)

1983年、CAGは大尉にランクが上がりました。(海兵隊は少佐の配置となる)

つまり、軍艦の艦長と同格のレベル、という位置付けになったのです。

今日、CAGは戦闘指揮官フラッグオフィサーの「アドミラル」として、

攻撃部隊の空母航空隊を率いる士官を指します。

上の写真は、「ミッドウェイ」における歴代「アドミラル」であるというわけですね。

続く。

サンディエゴで展示艦となっているの空母「ミッドウェイ」。

去年と今年、2年にわたって見学してきましたのでご報告しています。

チケットはインターネットでの前売りもありますが、このブースで並んで購入します。

西海岸でおそらく最も人が多く訪れる記念艦だけあって大変な混雑でした。

わたしたちを連れていってくれたサンディエゴ在住の知人ジョアンナは、

前売りをネットで買ったようですが、結局窓口でチケットをもらっていました。

前売りで買うとおそらく少し安くなったのかもしれません。

「MIDWAY MUSEUM」という字があるのがフライトデッキの階、

その上のデッキに並んでいるのは、艦橋デッキを見学する人たちでしょう。

さて、「ミッドウェイ」の艦内に入り、右側から見学を開始した我々は、

まず「ミッドウェイ」の名前の元となったミッドウェイ海戦についての展示を見、

それから艦首部分へと進んで、「フォクスル」(Forecastle)と呼ばれる部分で

アンカーチェーンを見学しました。

さらに進んでいくと、CIC、戦闘指揮所が現れました。

CIC、コンバット・インフォメーション・センター、戦闘指揮所は、

軍艦の「タクティカル・センター」(戦術中心)のことです。

CICはレーダーやソナー、通信によって集められた情報が集約される場所で、

自艦の状態を把握し、それに基づく指揮・発令を行うところです。

いわば艦の頭脳であるCICを失うと軍艦はその瞬間機能しなくなります。

故にどこの国でもこのCICは特に堅牢な作りに守られています。

我が自衛隊でもCICを「クリーンC」として頑丈に作っている、ということですが、

残念ながらこの「クリーンC」が何を意味するのかはわかりませんでした。

それはともかく、マイケル・ベイの「ザ・ラストシップ」と「バトルシップ」では

敵が攻撃してきた時、首脳幹部が全員艦橋にいてやられてしまうのですが、

前にもいったように特に現代の軍艦ではこれはありえないことで、

特に艦長たるものは、戦闘時に戦闘指揮所にいてしかるべきなのです。

艦橋から戦闘の様子を双眼鏡で眺める艦長、というのは肉眼で全て把握できた

第二次世界大戦までしかありえない光景なのですが、どういうわけか、

現代の海軍を描いた映画で、フネが全滅する時には艦長は必ず艦橋にいます。

パネルやコンピュータの並んだ暗いところより、こちらの方が絵になるからでしょうか。

「ミッドウェイ」の就役は終戦直後の1945年9月10日です。

それから大々的な改装工事を施して生まれ変わっているので、彼女のことは

「1960年代の空母」というカテゴリで区切ってもいいかと思われます。

ごく初期のCICというのは、艦橋の隣のチャートルームでレーダーを操作し、

電話で連絡を取って集約した情報を元に艦長が命令を下す、というものでしたが、

「ミッドウェイ」改装の60年代になっても、情報処理には計算尺が使われていました。

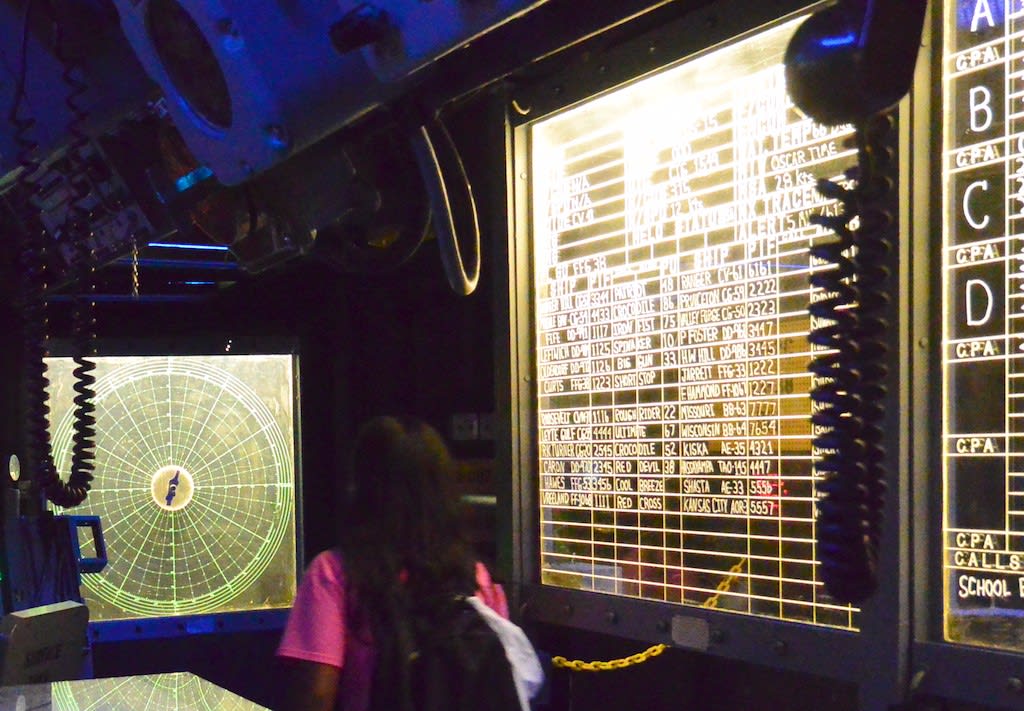

今までご紹介してきたCICには、「ホーネット」しかり、「イントレピッド」しかり、

必ずこの左のレーダー画面のようなクリアボードがあったわけですが、

これは自艦(空母)の位置を円の中心として、情報を書き込んでいくためのものです。

まだこの時代は情報を人が紙とかボードに記録するという方法が取られていたのです。

ここにレーダー手は敵艦や敵編隊の位置・進行方向・数といった情報などを

手で書き込むことで情報を集約していました。

「ミッドウェイ」CICの展示のすごさは、全ての機器に電源を入れ、

周りをぐるりと囲んだクリアボードも当時のままにしてあることです。

しかも、レーダーなどの機器の前の椅子には誰でも座ることができ、

好きなように触って動かしてみることも可能なのです。

わたしも時間があればぜひやってみたかったのですが、諦めました。

白いキャップにブルーのシャツの人たちはボランティアの解説の方々。

CIC内部だけで二人も配置されていました。

手前の椅子は、艦長がここで指揮をとるときに座る場所だと思われます。

なぜか座っているのが女の子ばかり(笑)

このCICからクリアボードがなくなるのは、デジタルコンピュータによる

戦術情報処理装置が搭載されるようになって以降のことです。

CICというのはシステムとしては偉大な発明であり画期的な進歩でしたが、

レーダーと発光信号や手旗信号、原始的な無線機、たとえ熟練のオペレーターでも、

同時に処理できる目標はせいぜい12機程度が限界であることが、

CIC先進国であるイギリスの実験によってわかったのです。

ちなみに実験結果によると20機以上になるともう手も足も出ない状態でした。

わたしたちを連れてきてくれたジョアンナは、この歳になるまで

「ミッドウェイ」に限らずアメリカ海軍の展示を実際に見にきたことはないそうです。

東部名門大学のビジネススクールをでて長年不動産業で成功してきた彼女ですが、

こういう関係のことは多くのアメリカ人と同じく、ほとんど知りません。

しかし、知的好奇心の旺盛な人なので、ツァーガイドの録音を聴きながら

熱心に見学をしていました。

「オルデンドルフ」「キャロン」などの駆逐艦、原子力空母「ルーズベルト」、

戦艦「ミズーリ」、「ウィスコンシン」、フリゲート「ジャレット」・・・・。

「キスカ」は給兵艦、「レイテガルフ」はミサイル巡洋艦(CG)です。

余談ですが、アメリカって明らかに大チョンボだった戦地でも船の名前にしちゃうんだ、

例えばキスカとか、と思って、このことを人(いわゆるライトなミリオタ系)に話すと

「いや、アメリカ的にはあれ勝って島を占領したってことですから」

これを聞いてわたしは目から鱗が落ちるような気がしました。

一人の犠牲者もなく島から日本軍が脱出した後、アメリカ軍は上陸し、

まだ日本軍がいると思い込んであちらこちらで同士討ちになったのですが、

よく考えたら、ライトなミリオタさんのいう通りです。

アメリカにすれば「キスカ」は別に負けた場所ではない、と_φ(・_・

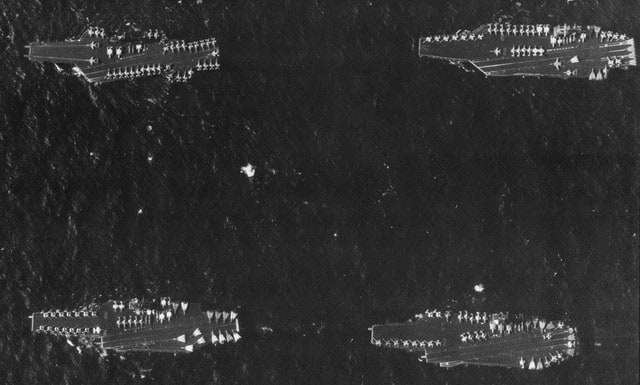

さて、写真のボードを見てみると、「4433」「1223」などの数字に

「PIF」とありますが、「F」はフォーメーションのことだろうなと思いつつも、

なんの略かは今回わかりませんでした。

ちなみに、「ルーズベルト」「レンジャー」の名前が見えるので、これはもしかしたら、

湾岸戦争の時のこの陣形なのかもしれません。

「ミッドウェイ」左上、「セオドア・ルーズベルト」右上、

「レンジャー」左下 「アメリカ」右下

アメリカ海軍の4隻の空母は、「砂漠の嵐作戦」の時にこのような陣形を組み、

「バトル・フォース・ズールー」(Battle Force Zulu)

として、おそらくですが威嚇のための航行を行いました。

ズールーってば、つまりあれですよね?

各員一斉奮闘努力せよ的な、後がない的な意味の『Z』ですよね?

「砂漠の嵐作戦」も大概だけど、つくづくアメリカさんって中二いやなんでもない。

しかし結構驚くのは、「ミッドウェイ」「レンジャー」「アメリカ」、

このようなご老体(退艦秒読み)と原子力空母が一緒に軍事行動を取ったということ。

おそらく三隻の老空母の「花道」としてのZ作戦だったんだろうと思いますが、

CICのシステムが違っても全く不都合はなかったらしいのに少し驚きます。

地図は紙。

もちろん今でも護衛艦には紙の地図があり、定規やコンパスで書き込むのですが、

海軍戦術情報システム( NTDS)と武器管制システムを統合した

さらにはそれを発展させたイージスシステムの発明後は、

CICの大きなクリアボードは全てディスプレイに変わっていくことになります。

艦内の通信を全て電話で集約する、というのもこの時代のCICの特徴。

大きなスピーカーには各部署を表すインジケーターがあり、

光ったところのボタンを押すと、音声が聴ける仕組みです。

このレーダーのところにいた人は、かつてCICに勤務していたベテランでした。

ジョアンナが質問したので、説明してくれているところ。

おじさんも「砂漠の嵐」参加組でしょうか。

当時のCICの様子をマネキンで再現したコーナー。

この部分は立ち入り禁止になっていました。

手前の椅子には「トラックスーパーバイザー」とあります。

もしかしたらにこやかに佇んでいる人がスーパーバイザーでしょうか。

椅子の背中には役名が記されています。

こんなところに、というかこんなところだからこそコーヒーは欠かせない。

ってことで、ちゃんとコーヒーディスペンサーがCICの片隅に設置されてます。

自衛艦のCICはもちろん飲食禁止ですよね?

謎の記号の上には「L・L・エバンス」という艦長らしき写真。

ちょうど目のところが隠れていますが、イケメンの予感。

この画面にはパイロットの名前が書かれており、

甲板の様子をモニターする画面があるので、航空管制室だと思われます。

アメリカでCICの導入が検討されたのは、真珠湾攻撃がきっかけだったと言われます。

「情報を集約する場所から指揮をとる」というコンセプトを実際に

海戦に応用した最初の軍艦は、水上レーダーを装備してた駆逐艦「フレッチャー」で、

作戦を適用したワイリー少佐は、この功績によってシルバースターを授与されました。

その後CICコンセプトを一般に適用するためのプロジェクトをまとめたC・ラニング中佐は

「CICコンセプトの源流はサイエンスフィクション、たとえば『レンズマン』の

巨大なスペースシップ『ディレクトリ号』などからきている」

と語ったそうです。

原作の「レンズマン」はエドワード・エルガー・"ドク”・スミスが

1937年からシリーズで書いたサイエンスフィクションです。

もしかしたら、

「銀河パトロール隊」

というSF小説を子供の時に読んだという元男子もいますでしょうか。

Lensman Anime Film SF新世紀 レンズマン アニメ

なんとその「レンズマン」ですが、1984年に当時バブル真っ只中だった日本さんが

アニメにしていたということがわかりました。

その後のSFものでは当たり前に出てくる戦闘指揮所における統制戦ですが、

最初にそれが描かれたのが1937年だったということには驚かされます。

「レンズマン」はレンズを腕にはめるよって特殊能力を使用でき、

例えば戦闘空間を知覚化することなどもできるのですが、その情報を元に

指揮官が戦闘を行う、という概念がすでにこの初期に登場しているのです。

アメリカでは誰でも知っている「レンズマン」で、スタッフは

「日本のアニメ、アメリカ堂々上陸!(あわよくば席巻)」

を目論んだのだのでしょう。

しかし残念ながら、アメリカ人は字幕で映画を観るという習慣を持たないため、

興行は結局失敗に終わったということです。

ちなみに、主題歌を歌っているのは現在も現役活動中のアルフィーです。

続く。

先週末、お台場のビッグサイトで開催された模型ホビーショーに、

またしてもご招待を受けて行ってまいりました。

本当は業者招待の金曜日に行けば駐車場も空いていたのですが、

どうしても外せない用事があって一般招待の土曜日に行くことになりました。

車を近隣のビルの駐車場に入れたので、初めてこのエントランスから入場しました。

年一度秋に行われる模型玩具の見本市であるホビーショー、

今年でなんと57年目を迎えるということになります。

会場は今回二箇所に別れていて、まずイベントステージのある方に進むと、

ガールズパンツァーらしきコーナーがありました・・・・が、

これはどう見ても旧ソ連のそり。

ガルパンコーナーにはなぜか果物とか野菜を売る店が出ていました。

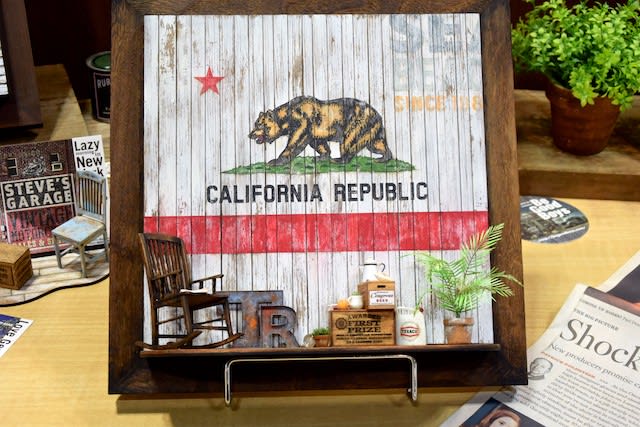

去年も展示されていたプロモデラー奥川泰弘氏のジオラマ作品展から

見学することにしました。

これ自体が壁掛けになっている小さなジオラマ。

カリフォルニア州旗がペイントされている木の壁がいい具合に剥げています。

オート三輪のあるイギリスのパブの光景。

後ろが一輪で前が二輪の車です。

手前をぼかして本物っぽく撮る工夫をしてみました。

建物は公衆トイレではなく「バードソング」というバーです。

手前をぼかす設定のまま撮ってしまってこれは失敗(笑)

いかにもアメリカの農場主、なおじさんとトラクター。

フレームアームズガールというのはコトブキヤが出しているロボットの

プラモデルの「スピンオフ」というか擬人化イラストで、それを

バスに塗装した「痛バス」がそのまま展示されていました。

痛バスをバックに自分のモデル(ガンダムらしい)を

記念撮影していた人。

これでふと思い出したのですが、最近、自衛隊のイベントや研修会で、

自分のシンボルというか、トレードマークとしているらしいぬいぐるみ、

(あるいは自分のアバター?)をこういう場所に持参し、

自衛官に持たせて写真を撮っている人(100%女性)をよく見かけます。

わたしも、SNSにアップするために、自分の食べるものをすべて

小さなぬいぐるみと一緒に記録している人を一人知ってますが、

一人で楽しみとしてやっているだけならともかく、自己承認欲求のために

頼まれるとノーと言えない自衛官を顔出しでそんなことに使うのはどうなんだろう。

見て見て!

自衛官とわたしの〇〇(ぬいぐるみの名前)の取り合わせ!

このギャップが微笑ましいでしょ!

なんて嬉しがるのは自衛官に対する敬意が感じられないというか、

むしろ失礼?と思うのは、わたしのアタマがお堅いんでしょうか。

あきらかに戦記物の単行本の表紙で見覚えのあるタッチです。

ミリタリーアートの画家、生頼範義氏の原画ギャラリーがありました。

プラモにそう興味がなくても、こういうコーナーがあるので

十分楽しめるのが模型ホビーショーです。

会場でいただいたパンフレットに男性の顔があり、さらにカウンターに

そっくりな人が座っていたのでその人を生瀬氏だと思い込んでいたのですが、

ご招待くださったハセガワの方に聞くと、生瀬氏はもう2年前に他界されたこと、

生瀬氏の自画像だと思っていたのはジャンボ尾崎の肖像画だったことを知りました。

あっぶねー。

もう少しでその人にサインくださいっていうところだったぜ。

というくらい素晴らしい作品群だったのですが、アクリルのケース越しでは

写真もうまく写らず、ここにアップすることは断念しました。

さて、通路を隔てて反対側の会場は、各社展示となります。

入るとすぐ東京マルイというエアガンの会社の展示があります。

男子(とか元男子)が群がるようにお試しをしていました。

各展示ブースの上空に的があってそれに向かって撃つことができます。

製品のポスターを展示してあるコーナーから。

豆戦車って何!

とワクワクしながらググったら、

「軽戦車よりさらに小型・軽量・軽装備な戦車。

タンケッテ(Tankette)や豆タンクとも呼ばれる」

ということがわかりました。

ソフトスキンなのでガチンコで戦った場合には生存率は大変低かったようですが、

この九四式軽装甲車は、九二式重装甲車、九七式軽装甲車とともに

日中戦争でかなり有効だったとされています。

わたしはこれも一種の豆戦車?と思っていたのですが、

上に乗るんじゃ装甲の意味全くないですよね。

鹵獲したドイツ軍の自走地雷「ゴリアテ」で遊ぶアメリカ軍の人。

ゴリアテは11センチくらいの段差すら越えることができず、

しかも遠隔とはいえケーブル式なのでそれ切られたら終わり。

しかも費用が結構高く、ドイツでもなんのために作ったの?感満載だったとか。

まあ可愛いから許してあげよう。

ピットロードという会社の「真実の大和」というモデル。

模型会社で大和を出していないところはないと思いますが、

当社は呉市が行った海底の大和の調査結果を製品に反映させているそうです。

手前の「はるな」来年の三月に竣工、就役予定の「あさひ」のモデルがもう出ています。

「あきづき」の体験航海が終わって上陸するとき、工事中の「あさひ」の横に

メザシ状態で接舷してくれたので、甲板を通って岸壁に降りました。

おかげでわたしは「あさひ」の甲板を歩いた最初の民間人のうちの一人になれました。

(結構自慢)

このホビーショーに来ると、世の中にはどんなマイナーに見えることでも興味を持ち、

それを趣味にしている人が一定数いるんだなと改めて感心します。

エンジンの模型(もちろん実際に動く)専門店。

会場の片隅には、模型パーツのバラ売りコーナーがあり、多くの人が

熱心に「お宝」を商品に入れていました。

このコーナー、その名も

「お宝発見!ジャンク市2017」。

模型業界大手、タミヤのコーナー。

コルセアの大型モデル。

眼下に見えているのはラバウルのタブルブル山ではないでしょうか。

ラバウル攻撃をして意気揚々と帰還するところかもしれません。

F4U はこの夏見学した「ミッドウェイ」の艦載機でもあります。

キットで14,800円って結構いいお値段ですね。

ドイツ国防軍戦車兵セット。

戦車兵と士官のモデルは双眼鏡やホルスターなど細部まで表現され、

士官の帽子も野戦帽とサイドキャップから選べてお得です。

電波安全協会のコーナーには、何をするわけでもなく暇そうな感じで

左下に見えているキャップをかぶったおじさんが座っていました。

電波のルールを守るようにデーモン小暮閣下が熱く訴えているのは

総務省がこの6月に打ち出した

電波利用環境保護周知啓発強化期間

の周知ポスターです。

主に不法無線局を取り締まるのが目的みたいです。

模型といえばジオラマ。

息子と一緒に学校の課題であるジオラマを作るために、

ジオラマ模型専門の会社訪問までしたわたしとしては、未だに

風景ジオラマを発見すると細部までまじまじと見てしまいます。

たいていのジオラマは鉄道模型のためのもので、メインではないのですが。

あのー、学校の校庭に人が転々と倒れているんですが・・・・。

新旧色々並んだ車のコーナー。確かABCホビーだったかと思います。

右上のパトカーはライトが点滅していました。

ハセガワさんに聞いたところ、模型を作るには基本車なら車の会社に

デザイン使用料の支払いが発生しますが、パトカーなども

トヨタならトヨタにその許可を得るんだそうです。

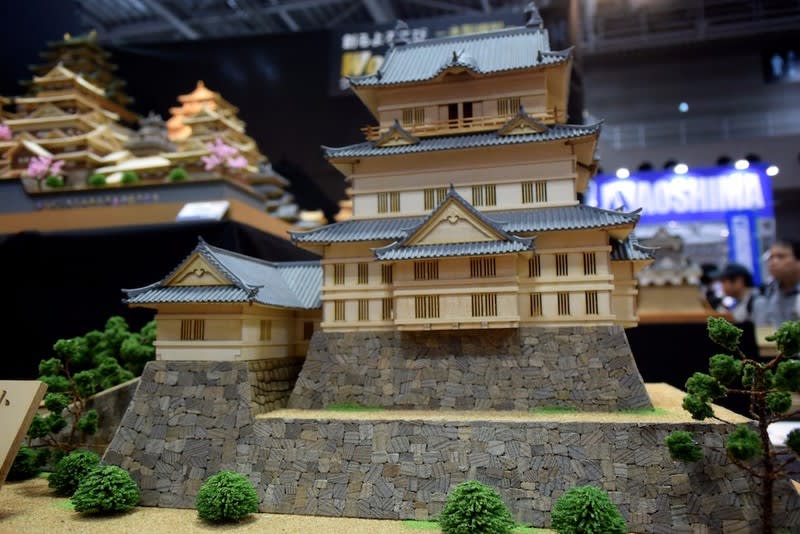

お城の模型を主力商品にしている会社(ウッディ・ジョー)もあります。

今息子が江戸時代のことをペーパーに書いていて、資料の中から

当時の城の設計図を見せてくれましたが、これどうやって書いたの?ってくらい

線が緻密で間違いがないので驚いてしまいました。

同社商品、浅草浅草寺の雷門。

日本化線というワイヤアートの専門会社の商品で、「仮面ライダー」。

針金工場としてスタートした同社は産業用だけでなく、このような

カラーワイヤーでのクラフトを提案しているそうです。

ブースの前では

「今ワイヤーがお安いです〜」

とお店の人が叫んでいましたが、安いと言われてワイヤー買う人がいるかしら。

これとんでもなく敷居が高いものなんじゃないのか。

この会社ではなんと盆栽を模型にして売っております。

ちっちゃな剪定ばさみが付いているということは、

剪定を自分でするってことなんだろうなあ・・・。

動物のフィギュアをメイン商品にしている会社も。

そうりゅう型潜水艦塗装前。

バンダイのコーナーはいつもスクリーン展示が多い。

ガンダムシリーズの新作らしいビデオが流れていて、ファンらしい男性が

ずっと熱心に見ていました。

スターウォーズのコーナーもここです。

模型にデコトラというジャンルがあるとは知らなんだ。

このキンキラキンのデコトラは、「女のなんとか〜」「あなたのために〜」

「耐えて尽くします〜」みたいな内容の演歌をBGMにぐるぐる回っていました。

警察が電飾などの取り締まりを強化したり、またこういうデコレーションが

ヤクザっぽいとか反社会的という目で見る傾向のある企業などが

眉をひそめたことから、デコトラのブームは下火になりましたが、最近では

こういうのがキッチュで面白いと模型業界では受け入れられているようです。

最近は「萌え」を取り入れた「痛トラック」も出現しているそうです。

これば別の意味で眉をひそめられそうだなあ。

模型ショーに来る楽しみは、こういう妙なコンセプトの模型に遭遇できることです。

昔は日本のどこでも見ることができたエレベーターなしアパート。

JRの職員住宅がちょうどこんな感じで、何人か友達が住んでいたりしました。

それを、自転車置き場付きで模型にしてしまうという・・・。

はっきり言って、皆同じ種類の布団ばさみで干した布団がリアリティを損ねてます。

わたしとしては人が退去して廃墟となった建物を再現して欲しいです。

後半に続く。