今日は所用で玉名の妹夫婦が住む家へ。ここは木葉山に連なる山々へと続く段丘の上。ここに来る時は時間があれば少し登った山中にあるこんぴらさんを参拝することにしている。こんぴらさんは海上安全の神様。かつては菊池川河口の高瀬の津や対岸の丹倍の津、そしてその向こうに広がる有明海を見おろしていたことだろう。鎌倉時代には海外交易が盛んに行われ、中国、朝鮮、東南アジアなどと幅広い交易が行われていたといわれる。江戸時代に入ると菊池川流域で獲れた米が高瀬御蔵に平田舟によって運ばれ、蔵出し俵は「俵ころがし」と呼ばれる石敷の坂をころがして、停泊中の五百石船へと積みこまれ、大坂堂島へ運ばれた。菊池川流域からは年間25万俵が積み出され、「高瀬米」と呼ばれて大阪の米相場の基準となっていたという。その積出しの様子は昨年放送された大河ドラマ「いだてん」の中でも再現されていた。

石積みの階段も崩れかけ古色蒼然とした金刀毘羅宮

大河ドラマ「いだてん」にも登場した高瀬船着場跡

「いだてん」における俵ころがしの場面

「いだてん」で米を運ぶ平田舟に便乗したスヤが降りる場面

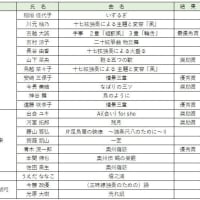

「高瀬米」の積出しの様子を唄った「肥後の俵積出し唄」

石積みの階段も崩れかけ古色蒼然とした金刀毘羅宮

大河ドラマ「いだてん」にも登場した高瀬船着場跡

「いだてん」における俵ころがしの場面

「いだてん」で米を運ぶ平田舟に便乗したスヤが降りる場面

「高瀬米」の積出しの様子を唄った「肥後の俵積出し唄」

今、テレビの歴史ものを録りまくって、見きれないでいますが、このページに昔のヒントが散らばっているように思います。

堂島の米相場の連絡の為の旗振り山って近くには存在しますか?

「肥後の俵積出し唄」も歴史と文化が詰まっている気持ちがしました。

高瀬が菊池川の土砂の堆積のため港の機能を失って行った江戸末期から明治初期になると、3㌔ほど下流の大浜が米出荷の中心基地となります。ここには大坂からやって来た廻船問屋の居蔵造りの町屋が残っています。実は私の母の生家がこの大浜です。

「米飛脚」は聞いたことがありますが、「旗振り山」のことは聞いたことがありません。これから調べてみます。新しいテーマが出来ました。ありがとうございます(^_^.)

去年の帰省時ロケ地を探して俵転がしへ行きましたが、ドラマの中では川に向かって段々があった記憶があり、それをてっきり石段だと思っていました。

板でこしらえた段々だったんですね。

キャプチャを貼っていただいてわかりました。すっきり。

家内との会話では毎日のように人の名前ほかを適当に話しているのでいつも指摘されていることです。

次回からもう少し読み直します。

なぜなら「こんぴらさん」で検索すれば香川県の「こんぴらさん」に関連付けられるのが当たり前だと思いますよ(^_^.)