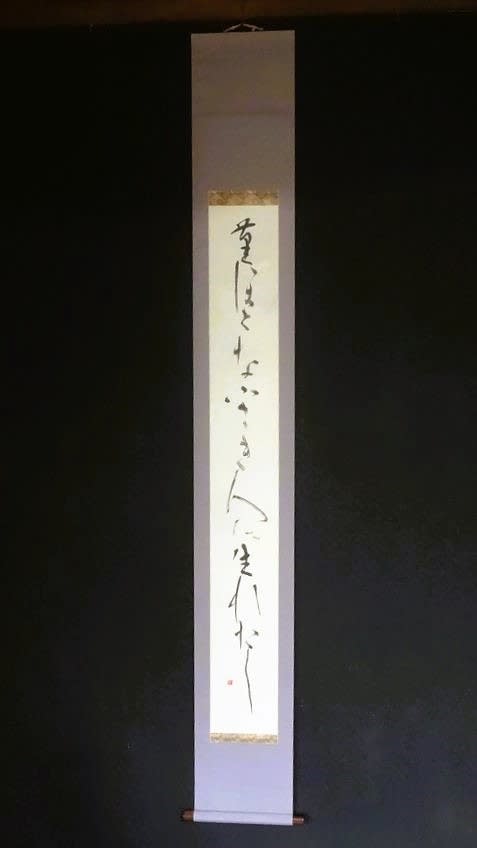

三日前、再開した「夏目漱石内坪井旧居」を7年ぶりに訪れた時、座敷の掛軸の句「菫ほどな小さき人に生まれたし」を眺めながら、京陵中学校の前の漱石記念緑道に立つ句碑は「すみれ程の小さき人に生まれたし」であることを思い出した。この「な」と「の」の違いが気になってだいぶ前に調べたことがある。今回はせっかくの機会なので内坪井旧居の館長さんにお尋ねしてみたがよくわからないとのこと。

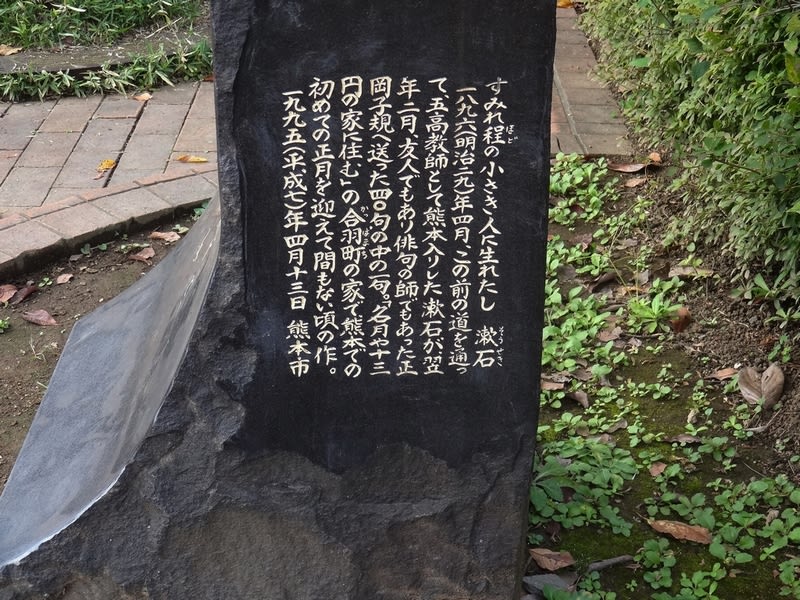

三日前、再開した「夏目漱石内坪井旧居」を7年ぶりに訪れた時、座敷の掛軸の句「菫ほどな小さき人に生まれたし」を眺めながら、京陵中学校の前の漱石記念緑道に立つ句碑は「すみれ程の小さき人に生まれたし」であることを思い出した。この「な」と「の」の違いが気になってだいぶ前に調べたことがある。今回はせっかくの機会なので内坪井旧居の館長さんにお尋ねしてみたがよくわからないとのこと。この句は、下の句碑の側面に書いてあるように、明治30年2月、俳句の師でもあった正岡子規へ送った40句の中の1句だそうだが、子規が「すみれほどな」を嫌ったのだと書いてある文献を読んだこともある。なぜ子規が嫌ったのかがわからない。上句の字余りがよくないのか、「な」という断定の助動詞を嫌ったのか、あるいは散文的と評価したのか。いずれにしろ、子規の評価を受けて「すみれ程の」という比喩の格助詞を使ったバージョンが出来た可能性がある。熊本に残る二つのバージョンは永遠の謎なのかもしれない。

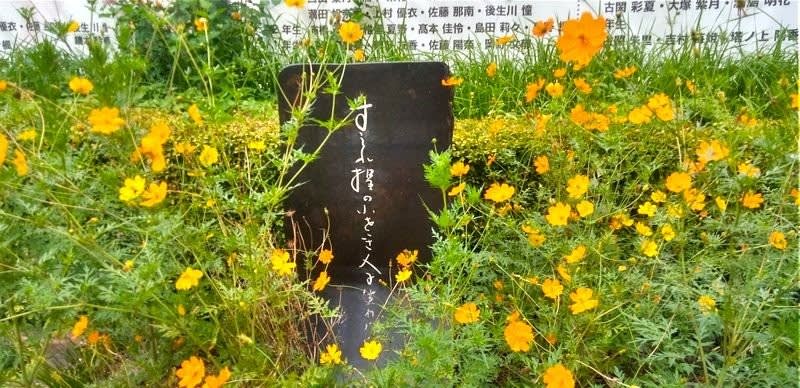

京陵中学校前の漱石記念緑道の句碑。こちらは「すみれ程の小さき人に生まれたし」

句碑の側面に書かれた説明

2016年4月13日に行われた漱石来熊120年を記念するイベントで漱石記念緑道の句碑の前を行く漱石

難しすぎますよ~(笑)

「『菫ほどな』の表現(字余り)

「菫ほどな」の「な」は、「なり」の連体形「なる」の語尾が脱落したものです。中世から近世にかけては終止法にも連体法にも使われましたが、現代では終止法には用いません。

つまり、菫ほど「なる」となるので断定を意味しています。

「菫ほどの」とするよりも、「菫ほどな」で小休止することで、菫の柔らかな気持ちが伝わってくるようです。

また「すみれほどな」と六文字で構成されているため、「字余り」になっています。字余りとは、俳句の定型である五・七・五の十七音よりも多いことを意味します。

日本人が古くから心地よいとされる七五調の響きをあえて壊すことで、読み手に違和感を与え、字余りの言葉が持つ意味を強調する効果があります。

この句でもあえて「な」をつけてリズムを崩したことで、より芸術性が高まっているように感じます。」

という解釈もネットにありました。

俳句の教科書

↓

https://haiku-textbook.com/sumirehodona/#i-4

いや、俳句って本当に深いですね。

日本文学の代表のような気もします。

私は自由律を齧っている時に文庫本で

平井輝敏 編 の新歳時記 春、夏、秋、冬も買いましたが、句会などの通わなければ駄目ですね。

私のブログの訪問先には現在は施設に入り、ネット句会や少人数の句会をネットでやられている方が居ますが、時々感想を書いたら「そんな意味ではない」と笑われたのでもう俳句の感想は書かないことにしました。

そうそう、

「マスコミの歌に舞い踊りカナリア」

という昔詠んだ私の句を載せたら

ある人は「なかなか 意味深な 一句ですね

「才能あり」でしょう」 とコメントくれましたが、

その方からは「カナリアは敏感な鳥ですからねえ・・本当は、カナリアにならなくては。」とのコメントをもらいました(汗)

だらだら書きましてすみません。

有難うございました。

例示された「俳句の教科書」も読んだ覚えがありますが、この句を詠んだ時の漱石の状況説明に首をかしげたくなる点があり納得できませんでした。

いくらでも推測することは可能ですが、詠んだ時の気持は漱石本人にしかわかりません。

それより、二つのバージョンが今日まで残っているという事実に私は興味があります。今後も漱石研究家の方々がいろいろな解釈をされるでしょう。

最近、プレバトを見ていますと俳句ってそんなに窮屈なものなんだろうかと疑問に思うことがあります。自由律俳句の世界を広げた山頭火の気持がわかるような気がします。