ブログをフォローさせていただいているcakeさんが、鶴岡市黒川の春日神社に500年に渡って継承されてきた「黒川能・王祇祭」における神事能をリポートされていた。記事を拝見しながら、演能が行われた公民館はお世辞にも立派な舞台とは言い難いが、本来、能というのはこういうものだったのではないかという思いを強くした。

ちなみに鶴岡市は加藤清正公・忠広公の終焉の地という熊本市とゆかりの深い町。平成23年の清正公生誕450年・没後400年行事の際には、黒川能(国指定重要無形民俗文化財)が熊本に招かれるなど、これまでも人の往来や文化の交流があった。

熊本の能楽関係者にとって公立の能楽堂建設が悲願だと何人もの関係者からお聞きした。現在、熊本市内の常設能舞台はすべて神社の所有。しかも客席は野天。たしかに使いづらいこともあると思う。福岡の大濠公園能楽堂のような施設があればと願っておられるのだと思う。公立能楽堂を能楽振興の拠点とし、天候も心配しないで開催できるので喜ばしいことだとは思う。

能を観るようになって15年が過ぎた。大濠公園能楽堂のような立派な舞台でも観たし、出水神社薪能で土砂降りに見舞われたりもした。正直、屋根付きの能楽堂がほしいと思ったこともある。しかし3年前「翁プロジェクト熊本公演」を観たあたりから、能って立派なホールで観るものなんだろうかと疑問を抱くようになってきた。神仏をお迎えする影向の松。赤々と燃える薪の灯り。月や星の煌めき。鳥のさえずり、虫の鳴声等々。それらが混然一体となって初めて能という芸能は成立するのではないかと思うようになった。時には雨風に曝されることもあるだろう。しかし、それも含めて能なのではないかと思う。「草木国土悉皆成仏」

出水神社薪能(舞囃子)

出水神社薪能(火入れ)

かつて水前寺成趣園にあった土壇の能舞台

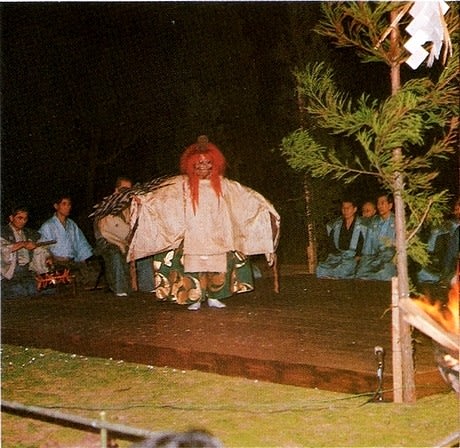

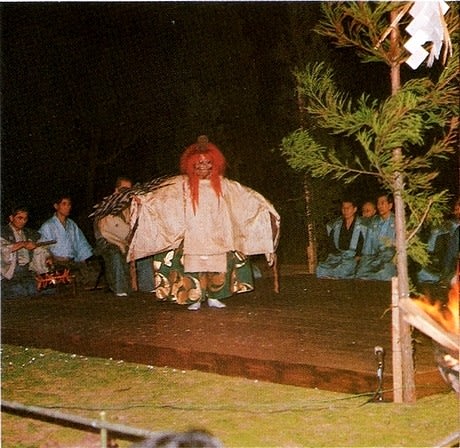

土壇の能舞台で行われていた薪能

ちなみに鶴岡市は加藤清正公・忠広公の終焉の地という熊本市とゆかりの深い町。平成23年の清正公生誕450年・没後400年行事の際には、黒川能(国指定重要無形民俗文化財)が熊本に招かれるなど、これまでも人の往来や文化の交流があった。

熊本の能楽関係者にとって公立の能楽堂建設が悲願だと何人もの関係者からお聞きした。現在、熊本市内の常設能舞台はすべて神社の所有。しかも客席は野天。たしかに使いづらいこともあると思う。福岡の大濠公園能楽堂のような施設があればと願っておられるのだと思う。公立能楽堂を能楽振興の拠点とし、天候も心配しないで開催できるので喜ばしいことだとは思う。

能を観るようになって15年が過ぎた。大濠公園能楽堂のような立派な舞台でも観たし、出水神社薪能で土砂降りに見舞われたりもした。正直、屋根付きの能楽堂がほしいと思ったこともある。しかし3年前「翁プロジェクト熊本公演」を観たあたりから、能って立派なホールで観るものなんだろうかと疑問を抱くようになってきた。神仏をお迎えする影向の松。赤々と燃える薪の灯り。月や星の煌めき。鳥のさえずり、虫の鳴声等々。それらが混然一体となって初めて能という芸能は成立するのではないかと思うようになった。時には雨風に曝されることもあるだろう。しかし、それも含めて能なのではないかと思う。「草木国土悉皆成仏」

出水神社薪能(舞囃子)

出水神社薪能(火入れ)

かつて水前寺成趣園にあった土壇の能舞台

土壇の能舞台で行われていた薪能

令和3年3月9日 水前寺成趣園能楽殿 翁プロジェクト熊本公演