熊本県はコロナウイルス感染が急拡大し、ついに県独自の緊急事態宣言が発令された。これまでも外出は極力自粛していたが、ますます巣ごもり状態になりそうだ。そんな状況もあって、今年度の熊本県邦楽協会演奏会は中止となった。しかたないので、過去の演奏会から印象に残る演奏を再見しているが、その中でも特に好きな演奏の一つが下の長唄「吉原雀」。立三味線の杵屋五司郎さんの流麗な演奏に呼応する杵屋六花登さんの唄と花と誠の会の囃子。繰り返し聞いても飽きない。

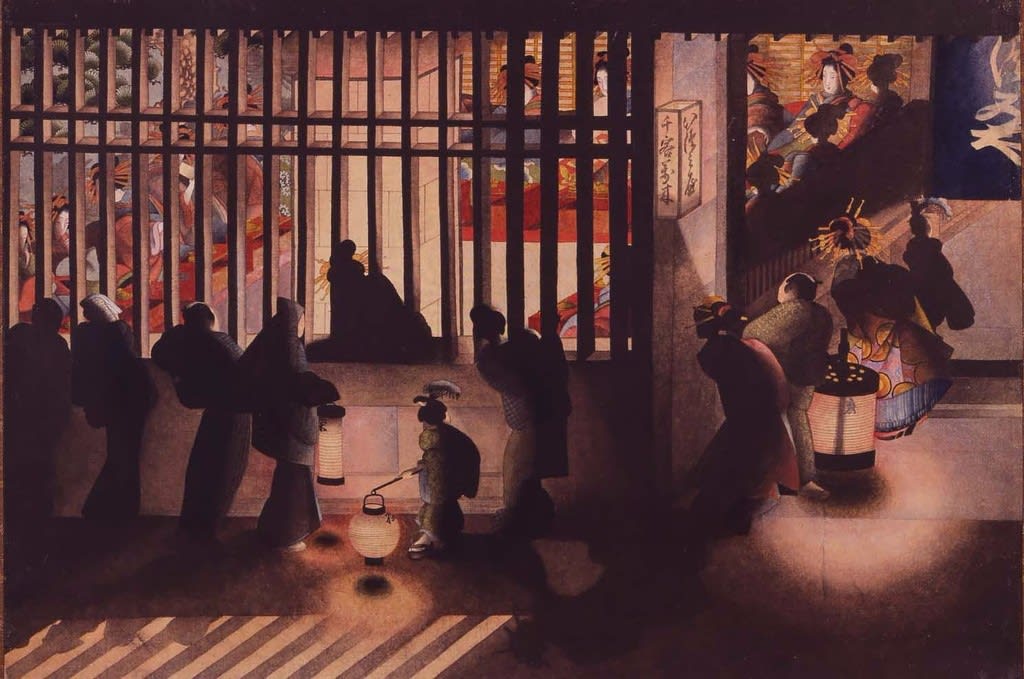

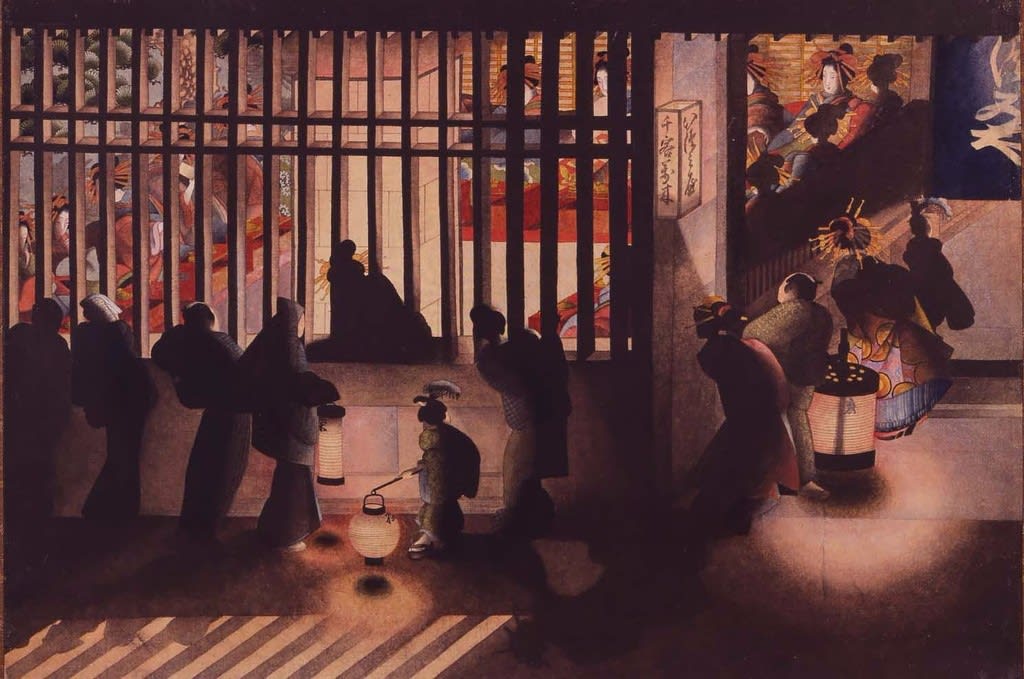

「吉原雀」というのは吉原遊郭をただ冷やかして歩く素見の客を指す言葉。下の絵、葛飾応為の代表作「吉原格子先之図」でも描かれている張見世の太格子の外から眺めているような連中のことだ。

実は「冷やかし」という言葉の語源もここから来ている。ブラタモリの「江戸の盛り場 吉原編」でも紹介されたが、かつて隅田川から吉原へ舟で向かう山谷堀という水路があり、その紙洗橋周辺では、昔から再生紙の製造が盛んだった。紙切れ屑を煮た後に冷ましたり、紙を水に浸すことを「冷やかし」といって、冷めるまでの待ち時間の間、職人たちは近くの吉原遊廓の張見世の前で暇をつぶしたという。そのことから、登楼する気がないのに客の素振りをすることを「冷やかし」というようになったそうだ。

葛飾北斎の娘、葛飾応為の代表作「吉原格子先之図」

長唄「吉原雀」(明和五年(1768)の成立)

「吉原雀」というのは吉原遊郭をただ冷やかして歩く素見の客を指す言葉。下の絵、葛飾応為の代表作「吉原格子先之図」でも描かれている張見世の太格子の外から眺めているような連中のことだ。

実は「冷やかし」という言葉の語源もここから来ている。ブラタモリの「江戸の盛り場 吉原編」でも紹介されたが、かつて隅田川から吉原へ舟で向かう山谷堀という水路があり、その紙洗橋周辺では、昔から再生紙の製造が盛んだった。紙切れ屑を煮た後に冷ましたり、紙を水に浸すことを「冷やかし」といって、冷めるまでの待ち時間の間、職人たちは近くの吉原遊廓の張見世の前で暇をつぶしたという。そのことから、登楼する気がないのに客の素振りをすることを「冷やかし」というようになったそうだ。

葛飾北斎の娘、葛飾応為の代表作「吉原格子先之図」

長唄「吉原雀」(明和五年(1768)の成立)