先日の、柏崎銘菓「綾子舞ものがたり」の話に続いて、今日はその新潟県柏崎市の伝統芸能「綾子舞」と「阿国歌舞伎」の関係について深掘りしてみた。

「綾子舞」の由来は諸説あるようだが、京から伝来したものであることは間違いないようだ。それでは「綾子舞」が「阿国歌舞伎」の面影を残しているといわれるのはなぜなのか。それは江戸・慶長期に描かれた歌舞伎図鑑(徳川美術館蔵)の初期の歌舞伎絵図が今日の「綾子舞」と酷似していることや「小原木踊」「常陸踊」など、「綾子舞」と「阿国歌舞伎」に共通する演目があることなどがその根拠となっているようだ。

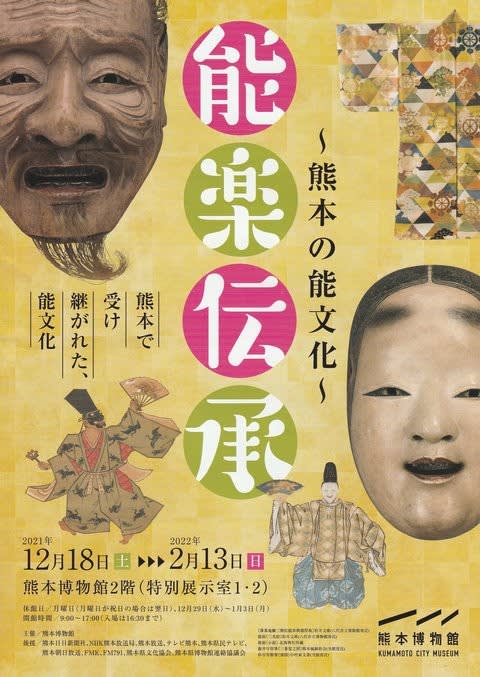

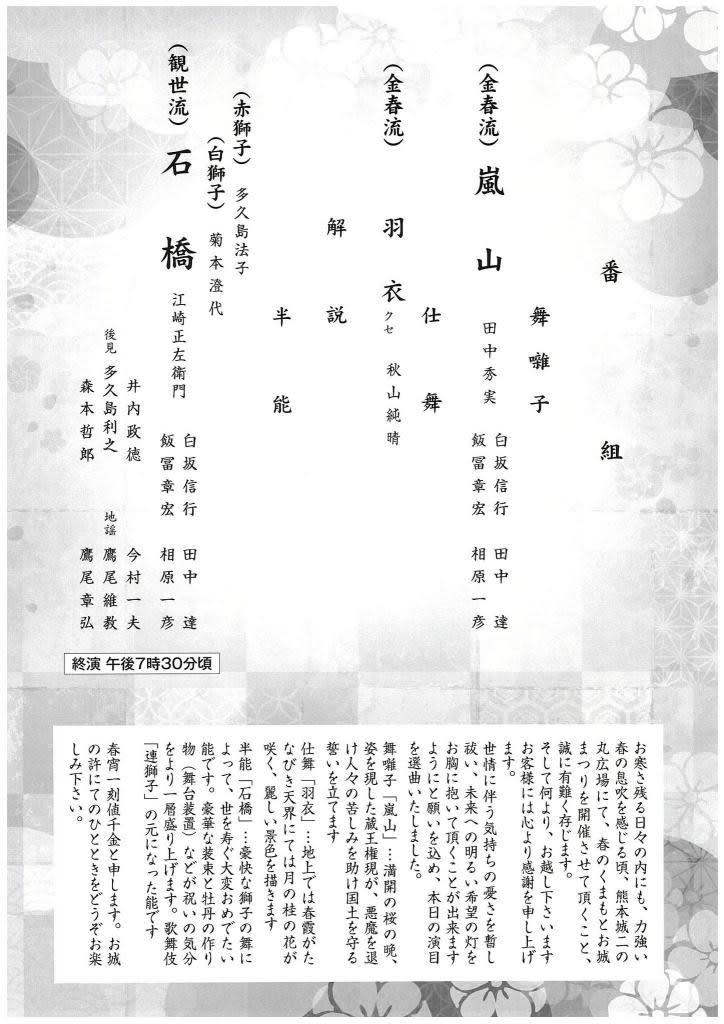

▼歌舞伎図鑑(徳川美術館蔵)より

共通演目のうち、例えば「小原木踊」については「コトバンク」に芸能史研究家の小笠原恭子さんによる次のような解説が記されている。

中世末から近世初頭にかけて流行した踊歌(おどりうた)。中世小歌にもよまれている京都八瀬の大原女の姿をうたったもので、中世後期からの風流(ふりゆう)踊の盛行とともに諸国に広まった。歌舞伎踊を創始する以前の、出雲のお国も踊っている。〈沈(じん)や麝香(じやこう)は持たねども、におう(荷負う、匂う)てくるは焼(たき)もの〉などの歌詞を持つ。その断片は、江戸時代の歌謡の中にとり入れられて長く伝わった。

また「綾子舞」と「阿国歌舞伎」の関係について推測できる次のような史料がある。それは戦国武将、薩摩の島津家久が天正3年(1575)に薩摩から京に上った時の旅日記「家久君上京日記」という文書。その中に、帰路、温泉津(ゆのつ:島根県大田市)で、不思議な踊りを演じる出雲衆と出会うくだりがある。そこにはこう書かれている。

一 廿五日打立行に肝付新介ニ行合候、加治木衆三十人ほと同行、さて西田の町を打過、湯津に着、

其より小濱といへる宮の拜殿にやすらふところに、伊集院に居る大炊左衛門、酒うり持参、さて

湯に入候へは、喜入殿の舟に乗たる衆、秋目船の衆、東郷の舟衆、しらハ衆、各すゝを持参り候、

其より小濱のことくまかり

出雲之衆、男女わらハへあつまりて能ともなし、神まひともわかぬ

おひいれ、出雲哥とて舞うたひたる見物し、

この赤字の部分に注目すると、「男女わらハへ=男女童」子供たちの集団であること。「能ともなし、神まひともわかぬおひいれ」能舞でもなく神舞(神楽舞のことか)でもない。この表現はまさに「綾子舞」の特徴を表している。「おひいれ=おびいれ?」について解説した文献は見当たらないが、「おもいいれ」のことを言っていると思われる。「出雲哥とて舞う」出雲の歌とは大社(出雲大社)の神楽歌のことか。この出雲衆は大社の勧進を行う一団とも考えられる。この出雲衆の中に幼いお国がいた可能性を指摘する研究者もいる。もし、いたとすると3歳くらいだが、今日でも日本舞踊の熟達者には2、3歳から始めた人は多く、ありえない話ではない。お国の出自は大社の巫女という説もここら辺から出てきたとも考えられる。そんなわらべの集団の踊りが後に「ややこ踊り」となり、「かぶき踊り」と発展して行ったことは十分考えられる。

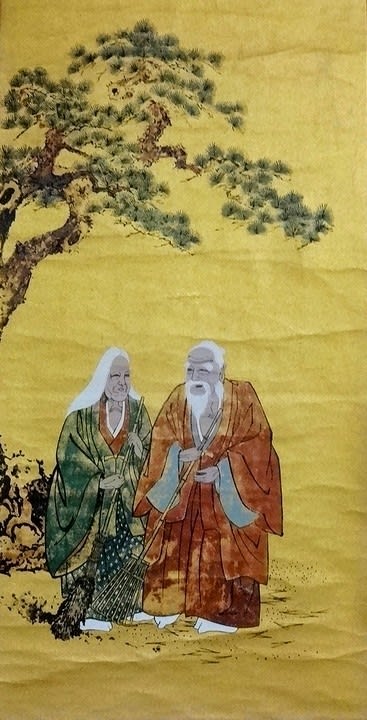

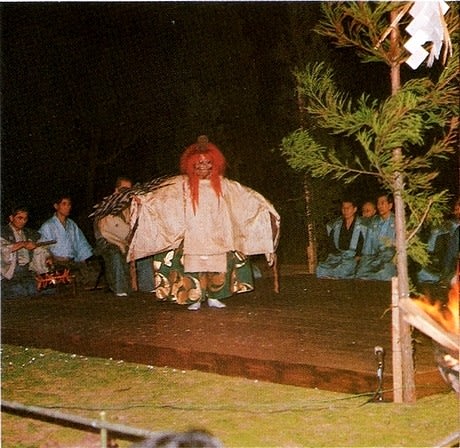

▼参考:能舞と神楽舞(「家久君上京日記」ではこのどちらでもないという)

YouTubeに3年前にアップした動画「能 高砂」を見ていただいた方から次のようなコメントをいただいた。

YouTubeに3年前にアップした動画「能 高砂」を見ていただいた方から次のようなコメントをいただいた。

今日の「民謡魂 ふるさとの唄」(NHK総合)は新潟県村上市から、新潟県の民謡を中心に様々な芸能が紹介された。なかでも印象深かったのは、昨年10月の放送におけるMCの城島茂と津軽三味線の上妻宏光らによる新潟県民謡「新保広大寺」スペシャルアレンジが地元でも反響があったということで、「新保広大寺全国大会」が行われている現地へ上妻が訪ねる。昨年の「民謡魂 」放送に、リモートで参加した「永島流新潟樽砧伝承会」のメンバーと初めて対面する。昨年放送を見た時、新潟の伝統芸能を受け継ぐコアな若者たちという印象だったが、江戸時代から続く新潟樽砧という伝統芸能を、新しい感覚で新潟文化として再興させていることが段々わかってくる。今日の放送を見た後、彼らの活躍ぶりをネットで確認した。

今日の「民謡魂 ふるさとの唄」(NHK総合)は新潟県村上市から、新潟県の民謡を中心に様々な芸能が紹介された。なかでも印象深かったのは、昨年10月の放送におけるMCの城島茂と津軽三味線の上妻宏光らによる新潟県民謡「新保広大寺」スペシャルアレンジが地元でも反響があったということで、「新保広大寺全国大会」が行われている現地へ上妻が訪ねる。昨年の「民謡魂 」放送に、リモートで参加した「永島流新潟樽砧伝承会」のメンバーと初めて対面する。昨年放送を見た時、新潟の伝統芸能を受け継ぐコアな若者たちという印象だったが、江戸時代から続く新潟樽砧という伝統芸能を、新しい感覚で新潟文化として再興させていることが段々わかってくる。今日の放送を見た後、彼らの活躍ぶりをネットで確認した。 今月19日はわが父の二十三回忌にあたる。しかし、菩提寺のご住職と相談した結果、コロナも未だ油断できない状況にあることもあり、2年後に二十三回忌と二十七回忌を合わせた法事を行うことにした。

今月19日はわが父の二十三回忌にあたる。しかし、菩提寺のご住職と相談した結果、コロナも未だ油断できない状況にあることもあり、2年後に二十三回忌と二十七回忌を合わせた法事を行うことにした。

慶長12年(1607)の今日2月20日、出雲の阿国が江戸城に招かれかぶき踊りを演じたと江戸時代初期の史書「当代記」に書かれています。かぶき踊りが芸能として正式に認知された日ということができると思います。しかし、その時の演目など具体的な内容はわかっていません。阿国歌舞伎は「ややこ踊り」「茶屋遊び」「念仏踊り」の三つが主要な演目だといわれていますが、一部の題名や詞章が伝えられているだけで、音楽や舞踊についてはほとんどわかっていません。

慶長12年(1607)の今日2月20日、出雲の阿国が江戸城に招かれかぶき踊りを演じたと江戸時代初期の史書「当代記」に書かれています。かぶき踊りが芸能として正式に認知された日ということができると思います。しかし、その時の演目など具体的な内容はわかっていません。阿国歌舞伎は「ややこ踊り」「茶屋遊び」「念仏踊り」の三つが主要な演目だといわれていますが、一部の題名や詞章が伝えられているだけで、音楽や舞踊についてはほとんどわかっていません。

昨年1年間のYouTubeマイチャンネル動画再生回数が一番多かったのは「幸若舞 敦盛」(41,758回)という意外な結果になった。その要因はあらためて分析してみたいが、最近、織田信長が舞った「敦盛」についてのお問い合わせが散見される。以前、一度このブログで回答したことがあるが、再編集して掲載した。

昨年1年間のYouTubeマイチャンネル動画再生回数が一番多かったのは「幸若舞 敦盛」(41,758回)という意外な結果になった。その要因はあらためて分析してみたいが、最近、織田信長が舞った「敦盛」についてのお問い合わせが散見される。以前、一度このブログで回答したことがあるが、再編集して掲載した。