昨夜は選挙速報は無視して、Eテレの「古典芸能への招待」を見る。二十六世観世宗家・観世清和さんによる五番能のなかから「卒都婆小町」が放送された。テレビで「卒都婆小町」を見るのは2年ほど前、喜多流の友枝昭世さんの舞台を見て以来だ。

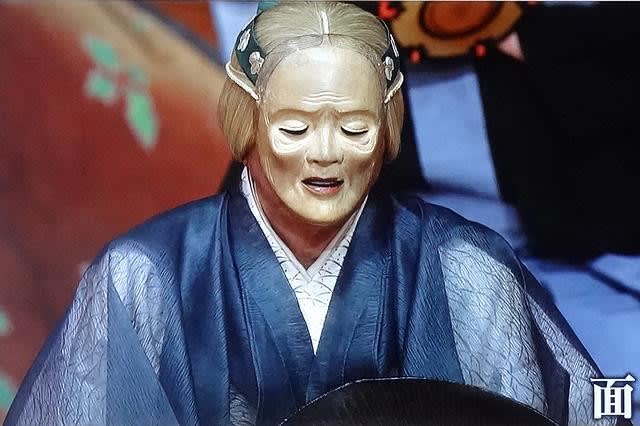

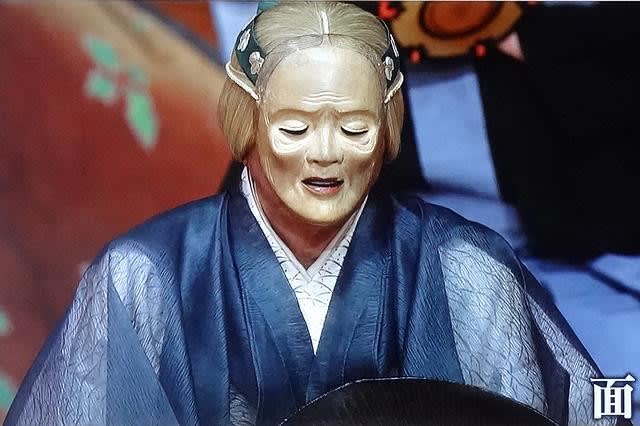

話の筋はわかっていたが、今回は小町の面に妙に惹かれるものがあった。そういえば漱石の「草枕」の茶屋の段で、主人公の画工が茶屋の老婆の顔に「高砂」の嫗の面影を見るという場面があったななどと思いながら、それにしても小町の面にどこかで見たことがあるような気がしながら見終わった。

能が終わった後、観世清和さんと東大名誉教授の松岡心平さん、それに司会の中川緑アナの三人によるトークがあったが、いきなり「面」の話が出た。この「面」は室町時代の能面師・福来石王兵衛正友(ふくらいいしおうびょうえまさとも)の作「姥(うば)」だという。松岡さんは「老婆でありながら唇には微かに紅をさし、かつて絶世の美女と謳われた小野小町の残り香をそこはかとなく漂わせている」との感想。演じた観世清和さんは「力のある面は役者の手数はあまりいらない」とも。

そんな話を聞きながら、僕はハッと思い出した。僕の祖母が唯一、頭があがらなかったA先生の奥様の顔である。小町の面と同じように眉間のしわが特徴だった。しかし決して険しい表情ではない。祖母の愚痴などを眉間にしわを寄せて傾聴された。A先生の奥様に話をすると祖母はスッキリしたような顔をした。そんなことを思い出しながら何だか温かい気持になった。

話の筋はわかっていたが、今回は小町の面に妙に惹かれるものがあった。そういえば漱石の「草枕」の茶屋の段で、主人公の画工が茶屋の老婆の顔に「高砂」の嫗の面影を見るという場面があったななどと思いながら、それにしても小町の面にどこかで見たことがあるような気がしながら見終わった。

能が終わった後、観世清和さんと東大名誉教授の松岡心平さん、それに司会の中川緑アナの三人によるトークがあったが、いきなり「面」の話が出た。この「面」は室町時代の能面師・福来石王兵衛正友(ふくらいいしおうびょうえまさとも)の作「姥(うば)」だという。松岡さんは「老婆でありながら唇には微かに紅をさし、かつて絶世の美女と謳われた小野小町の残り香をそこはかとなく漂わせている」との感想。演じた観世清和さんは「力のある面は役者の手数はあまりいらない」とも。

そんな話を聞きながら、僕はハッと思い出した。僕の祖母が唯一、頭があがらなかったA先生の奥様の顔である。小町の面と同じように眉間のしわが特徴だった。しかし決して険しい表情ではない。祖母の愚痴などを眉間にしわを寄せて傾聴された。A先生の奥様に話をすると祖母はスッキリしたような顔をした。そんなことを思い出しながら何だか温かい気持になった。

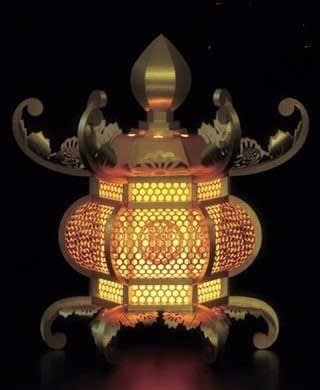

山鹿灯籠まつりのメインイベント「千人灯籠踊り」などが2年連続で中止されることとなった。大宮神社での「奉納燈籠」などの神事は例年どおり実施されるという。実行委事務局によれば、全国各地から訪れる約16万人に対し、感染防止策を徹底することは不可能と判断。また、これまで参加した踊り手の半数近くが「参加できない」と答えたという。

山鹿灯籠まつりのメインイベント「千人灯籠踊り」などが2年連続で中止されることとなった。大宮神社での「奉納燈籠」などの神事は例年どおり実施されるという。実行委事務局によれば、全国各地から訪れる約16万人に対し、感染防止策を徹底することは不可能と判断。また、これまで参加した踊り手の半数近くが「参加できない」と答えたという。

そこで、かつて各種文献などで調べたことを、自分自身の知識を整理する意味でまとめてお答えすることにしました。

そこで、かつて各種文献などで調べたことを、自分自身の知識を整理する意味でまとめてお答えすることにしました。 先日、ざっくりとした観能記を書いたが、それを補足する意味で再度取り上げてみた。

先日、ざっくりとした観能記を書いたが、それを補足する意味で再度取り上げてみた。

〽どうどうたらりたらりら

〽どうどうたらりたらりら

今夜の「古典芸能への招待」(Eテレ)は金春流の「船弁慶」。一昨年の久留米座能で喜多流の「船弁慶」を観た。映画やドラマでもよく「船弁慶」の義経と静御前の別れの場面が登場する。ずっと前から不思議に思っていたのは、静御前は義経の妾のはずなのになぜ義経は子方なのかということ。久留米座能の時、大島輝久さんの解説でその謎は解けたのだが、前シテは静御前なので、義経が大人だとシテの存在感が薄れるからだという。能は面白い表現をするものだと思った。でもやはり、どこかに引っかかっていて、義経が大人であっても静御前の存在感を大きくする方法はないものだろうかと思う。

今夜の「古典芸能への招待」(Eテレ)は金春流の「船弁慶」。一昨年の久留米座能で喜多流の「船弁慶」を観た。映画やドラマでもよく「船弁慶」の義経と静御前の別れの場面が登場する。ずっと前から不思議に思っていたのは、静御前は義経の妾のはずなのになぜ義経は子方なのかということ。久留米座能の時、大島輝久さんの解説でその謎は解けたのだが、前シテは静御前なので、義経が大人だとシテの存在感が薄れるからだという。能は面白い表現をするものだと思った。でもやはり、どこかに引っかかっていて、義経が大人であっても静御前の存在感を大きくする方法はないものだろうかと思う。