国連教育科学文化機関(ユネスコ)の評価機関は、「風流踊」をユネスコ無形文化遺産へ提案することを決定し、熊本県荒尾市の「野原八幡宮風流」を含む24都府県41件の民俗芸能「風流踊(ふりゅうおどり)」を無形文化遺産に登録するよう勧告した、と文化庁が1日発表した。

当初計画にはたしか「野原八幡宮風流」は含まれていなかったと記憶しているので、熊本県民としては喜ばしいことには違いないのだが、この「十把一絡げ」的な登録ってどうなの?という気がしないでもない。周りのおっちゃんおばちゃん達も「目出度いな、知らんけど」といった感じでその意味はよくわかっていない。文化庁によれば「風流踊」について次のように説明している。

「風流踊」は、広く親しまれている盆踊や、小歌踊、念仏踊、太鼓踊など、各地の歴史や風土に応じて様々な形で伝承されてきた民俗芸能。華やかな、人目を惹くという「風流」の精神を体現し、衣裳や持ちものに趣向をこらして、笛、太鼓、鉦などで囃し立て、賑やかに踊ることにより、災厄を祓い、安寧な暮らしがもたされることを願うという共通の特徴をもつ。

これを読んでもよくわからないが、そもそも「風流」ってナニ?という疑問も湧く。

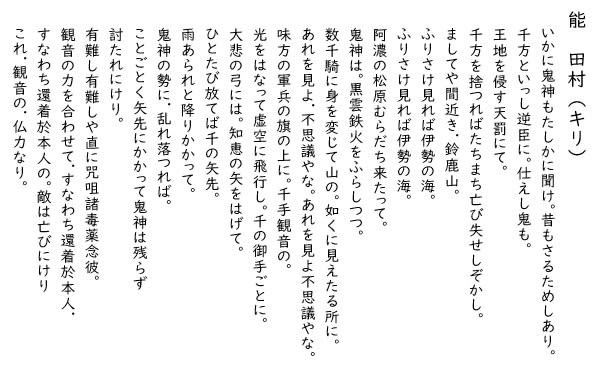

折口信夫の著書に「能舞台の解説」という短編がある。自らが会主を務める観能の会での前説をまとめたものだと思われるが、能や松囃子と風流の関係性についての話がなかなか興味深い。その一部を抜粋してみた。

当初計画にはたしか「野原八幡宮風流」は含まれていなかったと記憶しているので、熊本県民としては喜ばしいことには違いないのだが、この「十把一絡げ」的な登録ってどうなの?という気がしないでもない。周りのおっちゃんおばちゃん達も「目出度いな、知らんけど」といった感じでその意味はよくわかっていない。文化庁によれば「風流踊」について次のように説明している。

「風流踊」は、広く親しまれている盆踊や、小歌踊、念仏踊、太鼓踊など、各地の歴史や風土に応じて様々な形で伝承されてきた民俗芸能。華やかな、人目を惹くという「風流」の精神を体現し、衣裳や持ちものに趣向をこらして、笛、太鼓、鉦などで囃し立て、賑やかに踊ることにより、災厄を祓い、安寧な暮らしがもたされることを願うという共通の特徴をもつ。

これを読んでもよくわからないが、そもそも「風流」ってナニ?という疑問も湧く。

折口信夫の著書に「能舞台の解説」という短編がある。自らが会主を務める観能の会での前説をまとめたものだと思われるが、能や松囃子と風流の関係性についての話がなかなか興味深い。その一部を抜粋してみた。

▼ユネスコ無形文化遺産への登録が勧告された「風流踊」一覧

もし台風14号なかりせば明日の御旅所奉納能で演じられるはずだった御能組(プログラム)は下表のとおり。10月に延期されることになったが、役者さんたちのスケジュールもあってこのままの演目になるとは限らない。

もし台風14号なかりせば明日の御旅所奉納能で演じられるはずだった御能組(プログラム)は下表のとおり。10月に延期されることになったが、役者さんたちのスケジュールもあってこのままの演目になるとは限らない。

昨夜、8年前に投稿した「二人三番叟」の記事に一時的にアクセスが集中した。そういえば「にっぽんの芸能」で「二人三番叟」をやるとかいってたなと思い出し番組表を確認すると、花柳寿々彦と藤間直三による「二人三番叟」が放送されたあとだった。その番組を見た視聴者が検索したのだろう。

昨夜、8年前に投稿した「二人三番叟」の記事に一時的にアクセスが集中した。そういえば「にっぽんの芸能」で「二人三番叟」をやるとかいってたなと思い出し番組表を確認すると、花柳寿々彦と藤間直三による「二人三番叟」が放送されたあとだった。その番組を見た視聴者が検索したのだろう。 6月12日、熊本市民会館で行われた「長谷検校記念 第27回くまもと全国邦楽コンクール」の映像がYouTubeで公開されたので、当日のことを思い出しながらじっくり鑑賞した。

6月12日、熊本市民会館で行われた「長谷検校記念 第27回くまもと全国邦楽コンクール」の映像がYouTubeで公開されたので、当日のことを思い出しながらじっくり鑑賞した。 先週木曜日(11日)、BSプレミアムで新日本風土記「郡上八幡」を放送していた。初回放送は10年前だそうだが、たしか見るのは今回が2回目だ。岐阜県郡上市八幡町。毎年、三十三夜にわたり盆踊りが開催され、なかでもお盆の4日間は、朝4時まで徹夜で踊り明かすことで知られている。参加者のエネルギーには感心させられるが、その徹夜おどりのクライマックスで踊られる曲の一つが「かわさき」。「かわさき」というのは、三重県伊勢市の勢田川に沿った商人町河崎で江戸中期の頃から謡われていた俚謡。全国各地からやって来るお伊勢参りの人々によって各地に伝えられた。郡上八幡にも伝わり、題名もそのまま「かわさき」として謡い継がれているという。そしてこの「かわさき」がもとになって「伊勢音頭」が出来上がったという。

先週木曜日(11日)、BSプレミアムで新日本風土記「郡上八幡」を放送していた。初回放送は10年前だそうだが、たしか見るのは今回が2回目だ。岐阜県郡上市八幡町。毎年、三十三夜にわたり盆踊りが開催され、なかでもお盆の4日間は、朝4時まで徹夜で踊り明かすことで知られている。参加者のエネルギーには感心させられるが、その徹夜おどりのクライマックスで踊られる曲の一つが「かわさき」。「かわさき」というのは、三重県伊勢市の勢田川に沿った商人町河崎で江戸中期の頃から謡われていた俚謡。全国各地からやって来るお伊勢参りの人々によって各地に伝えられた。郡上八幡にも伝わり、題名もそのまま「かわさき」として謡い継がれているという。そしてこの「かわさき」がもとになって「伊勢音頭」が出来上がったという。

今日の熊日電子版に、3年生が卒業し部員ゼロとなった牛深高郷土芸能部に16人が入部。31日に初舞台を迎えるという記事が載っていた。

今日の熊日電子版に、3年生が卒業し部員ゼロとなった牛深高郷土芸能部に16人が入部。31日に初舞台を迎えるという記事が載っていた。 今日は早朝から家内と盆の墓掃除とお参りに行った。立田山西麓のわが家の墓は三方を無縁墓に囲まれている。それらの墓石には6年前の熊本地震で倒れたままのものやあらぬ方向を向いてしまったままのものもある。掃除はほとんどがその無縁墓からわが家の墓地に侵入してくる雑草の刈り取りだ。特に葛は繁茂力が強いので始末が悪い。おそらくこれからこのように放置された無縁墓が増えて行くのだろう。

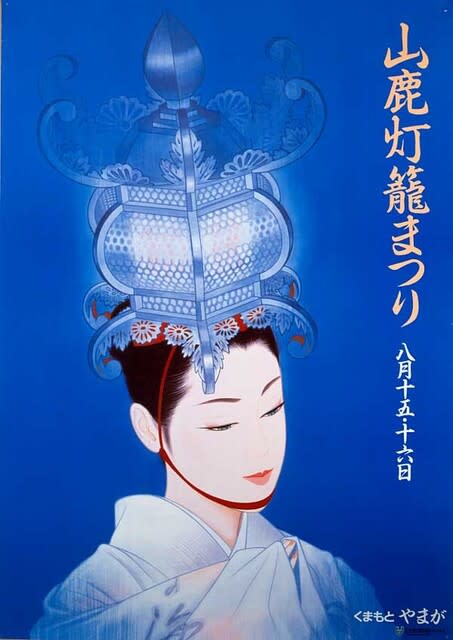

今日は早朝から家内と盆の墓掃除とお参りに行った。立田山西麓のわが家の墓は三方を無縁墓に囲まれている。それらの墓石には6年前の熊本地震で倒れたままのものやあらぬ方向を向いてしまったままのものもある。掃除はほとんどがその無縁墓からわが家の墓地に侵入してくる雑草の刈り取りだ。特に葛は繁茂力が強いので始末が悪い。おそらくこれからこのように放置された無縁墓が増えて行くのだろう。 3年ぶりの復活が発表された「山鹿灯籠まつり」のメインイベント「千人灯籠踊り」。浴衣姿の女性たちが和紙でできた灯籠を頭にのせて踊る幽玄の世界が広く知られているが、今年は規模を縮小して行われる。

3年ぶりの復活が発表された「山鹿灯籠まつり」のメインイベント「千人灯籠踊り」。浴衣姿の女性たちが和紙でできた灯籠を頭にのせて踊る幽玄の世界が広く知られているが、今年は規模を縮小して行われる。