今日は「パート3」として5月から11月の中から3本を選んだ。写真はいずれもクリックしてラージサイズへ。

■友との別れ・・・(5月14日)

同級生が行くのはつらい。四十九日の法要に参列しながら、高校時代の想い出が走馬灯のように頭の中を駆け巡った。彼は年齢は一つ上だった。だから同級生ではあるけれど、僕は兄貴のような気がして信頼していた。彼のやさしい笑顔が大好きだった。また彼はチームのキャプテンとして僕らを引っ張ってくれた。インターハイの優勝まであと一歩というところまで行きながら、彼を優勝チームのキャプテンにしてあげられなかったことを、チームの一員として今さらながら悔いた。

■寺川綾&入江陵介&鈴木聡美 ~ 価値ある銅メダル三連発! ~(7月31日)

今年の最大のスポーツイベントはロンドン・オリンピック。日本選手団はみんなよく頑張った。なかでも、水泳出身者としての贔屓目ではなく日本の水泳チームはよく頑張ったと思う。ピークを過ぎたエース北島の穴埋めをする選手が次々と現れた。金メダルこそ獲れなかったが、11個のメダル(銀3、銅8)を獲得した。僕は金メダルを2、3個獲ってあと入賞者なしよりもよっぽど価値があると思う。いつの大会もメダルを狙える選手が大勢いるような水泳ニッポンであり続けてほしい。

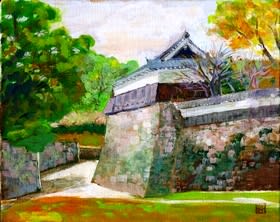

■山鹿温泉「さくら湯」の復活!(11月14日)

かつて山鹿温泉のシンボルだった「さくら湯」が38年ぶりに再建された。と言っても昔の「さくら湯」に入ったことはない。40数年前、山鹿に初めて行った時には「さくら湯」は老朽化して廃れていた。そういえばその頃は「八千代座」も廃れていて、話題にもしなかった憶えがある。その頃の寂れた山鹿の街の風景を想い出すと、今日の復興ぶりには目を見張るものがある。あらためて市民の皆さんの復興への強い想いと地道な努力の積み重ねに敬意を表したい。

■友との別れ・・・(5月14日)

同級生が行くのはつらい。四十九日の法要に参列しながら、高校時代の想い出が走馬灯のように頭の中を駆け巡った。彼は年齢は一つ上だった。だから同級生ではあるけれど、僕は兄貴のような気がして信頼していた。彼のやさしい笑顔が大好きだった。また彼はチームのキャプテンとして僕らを引っ張ってくれた。インターハイの優勝まであと一歩というところまで行きながら、彼を優勝チームのキャプテンにしてあげられなかったことを、チームの一員として今さらながら悔いた。

■寺川綾&入江陵介&鈴木聡美 ~ 価値ある銅メダル三連発! ~(7月31日)

今年の最大のスポーツイベントはロンドン・オリンピック。日本選手団はみんなよく頑張った。なかでも、水泳出身者としての贔屓目ではなく日本の水泳チームはよく頑張ったと思う。ピークを過ぎたエース北島の穴埋めをする選手が次々と現れた。金メダルこそ獲れなかったが、11個のメダル(銀3、銅8)を獲得した。僕は金メダルを2、3個獲ってあと入賞者なしよりもよっぽど価値があると思う。いつの大会もメダルを狙える選手が大勢いるような水泳ニッポンであり続けてほしい。

■山鹿温泉「さくら湯」の復活!(11月14日)

かつて山鹿温泉のシンボルだった「さくら湯」が38年ぶりに再建された。と言っても昔の「さくら湯」に入ったことはない。40数年前、山鹿に初めて行った時には「さくら湯」は老朽化して廃れていた。そういえばその頃は「八千代座」も廃れていて、話題にもしなかった憶えがある。その頃の寂れた山鹿の街の風景を想い出すと、今日の復興ぶりには目を見張るものがある。あらためて市民の皆さんの復興への強い想いと地道な努力の積み重ねに敬意を表したい。

このgooブログの編集ページには「あの年の今頃、何してた?」という企画があり、過年度の同じ時期にアップロードした記事の写真をサムネイルで表示してくれる。今朝見た時は5年前の2007年7月の写真が表示されていた。その中でどうしても思い出せない写真が1枚あった。気になったので2007年7月の記事を確認してみた。するとそれは下記のとおり、柏崎刈羽原発の事故についての記事で、写真は刈羽原発を上空から見た「Google Earth」の画像だった。記事を読みながら、最近話題の政府が行なっている「エネルギー政策に関する意見聴取会」のことを思い出した。そして日本は昨年、未曽有の大災害を経験しながら、5年前と何も変わっていないような気がした。

このgooブログの編集ページには「あの年の今頃、何してた?」という企画があり、過年度の同じ時期にアップロードした記事の写真をサムネイルで表示してくれる。今朝見た時は5年前の2007年7月の写真が表示されていた。その中でどうしても思い出せない写真が1枚あった。気になったので2007年7月の記事を確認してみた。するとそれは下記のとおり、柏崎刈羽原発の事故についての記事で、写真は刈羽原発を上空から見た「Google Earth」の画像だった。記事を読みながら、最近話題の政府が行なっている「エネルギー政策に関する意見聴取会」のことを思い出した。そして日本は昨年、未曽有の大災害を経験しながら、5年前と何も変わっていないような気がした。

パソコンを使っていて最近の悩みのタネの一つは、デジカメで撮った写真がどんどん増えてしまうことだ。撮った写真はだいたいその日のうちにパソコンに移すのだが、いったんパソコンの中に収めてしまうと、印刷したりブログに使ったりするもの以外はそのままずっと眠ったままになってしまう。するとあっという間にフォルダの中は何百枚という写真の数になり、今度は前に撮った写真を探すのさえ大変なことになる。整理しようと思っても、せいぜいフォルダ分けするくらいで、削除するのはなかなか難しい。ついつい「いつか使うかも・・・」と思ってしまうからだ。そうこうしているうちに写真はどんどん増え続けるというわけだ。そこで最近話題の整理整頓コンサルタント近藤麻理恵さんが提唱する整理術をやってみた。簡単に言うと、その写真を捨てるか残すかを判断する際、自分の心に「この写真にときめきますか?」と問いかけてみるのだ。すると不思議、極めて判断しやすくなり、どんどん捨てられるようになった。どうもこの「ときめき」という言葉のマジックにかけられているようだ。

パソコンを使っていて最近の悩みのタネの一つは、デジカメで撮った写真がどんどん増えてしまうことだ。撮った写真はだいたいその日のうちにパソコンに移すのだが、いったんパソコンの中に収めてしまうと、印刷したりブログに使ったりするもの以外はそのままずっと眠ったままになってしまう。するとあっという間にフォルダの中は何百枚という写真の数になり、今度は前に撮った写真を探すのさえ大変なことになる。整理しようと思っても、せいぜいフォルダ分けするくらいで、削除するのはなかなか難しい。ついつい「いつか使うかも・・・」と思ってしまうからだ。そうこうしているうちに写真はどんどん増え続けるというわけだ。そこで最近話題の整理整頓コンサルタント近藤麻理恵さんが提唱する整理術をやってみた。簡単に言うと、その写真を捨てるか残すかを判断する際、自分の心に「この写真にときめきますか?」と問いかけてみるのだ。すると不思議、極めて判断しやすくなり、どんどん捨てられるようになった。どうもこの「ときめき」という言葉のマジックにかけられているようだ。

古典芸能に興味を持つようになると和楽にとどまらず、衣装・風俗にも興味が出てくる。そこで日本人でありながら、着物について何にも知らないことを思い知る。せめて外国人に基本的な説明ができるくらいの知識を身に付けようとネットで検索を始めたものの、これがなかなか適当なサイトがない。あっちウロウロ、こっちウロウロしながらやっとたどり着いたのが、下に記した「着物あきない」というサイト。大阪の呉服屋さんが運営しているサイトで実によくまとまっている。特に歴史編などはたんなる読み物として読んでも面白い。着物にとどまらず、髪形や履物などについても記してあり、読み進むにつれ江戸時代の風俗がわかってくると同時に日本文化の素晴らしさに気付いていくのだ。

古典芸能に興味を持つようになると和楽にとどまらず、衣装・風俗にも興味が出てくる。そこで日本人でありながら、着物について何にも知らないことを思い知る。せめて外国人に基本的な説明ができるくらいの知識を身に付けようとネットで検索を始めたものの、これがなかなか適当なサイトがない。あっちウロウロ、こっちウロウロしながらやっとたどり着いたのが、下に記した「着物あきない」というサイト。大阪の呉服屋さんが運営しているサイトで実によくまとまっている。特に歴史編などはたんなる読み物として読んでも面白い。着物にとどまらず、髪形や履物などについても記してあり、読み進むにつれ江戸時代の風俗がわかってくると同時に日本文化の素晴らしさに気付いていくのだ。 今日届いたブリヂストンの社内報「アロー」の事業所別のニュースの中に、山口県の防府工場のニュースとして「防府天満宮にゴムクローラを奉納」というニュースが載っていた。防府工場は1976年5月から1978年末の間、僕が勤務した工場。今回奉納したというゴムクローラというのは、本来、農機具の足回りに用いるものだが、これを防府天満宮が毎年11~12月頃に行う裸坊祭において御神幸に使われる御網代台車の車輪部分をカバーするのだという。こうしておけば御神幸の時に通る商店街のカラータイルを傷つけることがないというわけだ。思い起こせば1977年だったと思うが、ブリヂストンとして初めてこの祭りに参加した時の事務局をやったのは実は僕だ。参加者集めや用品の準備など結構大変だった。それに僕が防府の前に勤務していたのが熊本県玉名市にある熊本工場。しかも僕が転勤する数年前に熊本工場で作り始めたのがこのゴムクローラ。ゴムクローラ生産を立ち上げる時の製造現場の苦労もよく憶えている。今回奉納されたゴムクローラももちろん熊本工場製。二重の意味でとても懐かしいニュースだった。

今日届いたブリヂストンの社内報「アロー」の事業所別のニュースの中に、山口県の防府工場のニュースとして「防府天満宮にゴムクローラを奉納」というニュースが載っていた。防府工場は1976年5月から1978年末の間、僕が勤務した工場。今回奉納したというゴムクローラというのは、本来、農機具の足回りに用いるものだが、これを防府天満宮が毎年11~12月頃に行う裸坊祭において御神幸に使われる御網代台車の車輪部分をカバーするのだという。こうしておけば御神幸の時に通る商店街のカラータイルを傷つけることがないというわけだ。思い起こせば1977年だったと思うが、ブリヂストンとして初めてこの祭りに参加した時の事務局をやったのは実は僕だ。参加者集めや用品の準備など結構大変だった。それに僕が防府の前に勤務していたのが熊本県玉名市にある熊本工場。しかも僕が転勤する数年前に熊本工場で作り始めたのがこのゴムクローラ。ゴムクローラ生産を立ち上げる時の製造現場の苦労もよく憶えている。今回奉納されたゴムクローラももちろん熊本工場製。二重の意味でとても懐かしいニュースだった。

先日マイカーの車検を受けた。現在のトヨタ・ラッシュに替えてからもう2回目の車検だった。ところでこのラッシュはいったい僕の何代目のマイカーなのだろう。初めてマイカーを買った、というより両親に買ってもらったのが昭和43年(1968)だから、44年経ったことになるが、だいたい5、6年乗ったとして7代目か8代目になるのだろう。途中の数代は記憶が薄れているが、この最初に乗った車だけは今でも鮮明に憶えている。赤いダットサン・ブルーバード1300ccの中古車だった。この車を最近、「愛@スパイダーさん」のブログ(

先日マイカーの車検を受けた。現在のトヨタ・ラッシュに替えてからもう2回目の車検だった。ところでこのラッシュはいったい僕の何代目のマイカーなのだろう。初めてマイカーを買った、というより両親に買ってもらったのが昭和43年(1968)だから、44年経ったことになるが、だいたい5、6年乗ったとして7代目か8代目になるのだろう。途中の数代は記憶が薄れているが、この最初に乗った車だけは今でも鮮明に憶えている。赤いダットサン・ブルーバード1300ccの中古車だった。この車を最近、「愛@スパイダーさん」のブログ( 毎年正月になると、とても気になる年賀状が何枚かある。そのうちの1枚が酒井恭次先生の年賀状だ。酒井先生は僕がブリヂストン在職時、ずっとお世話になった方で、横浜工場の産業医を永年務めておられたお医者さんである。今年91歳になられる。先生からの年賀状を拝見すると「あゝまだご健在だったか!」とホッと胸をなでおろす。入社してすぐに新入社員研修を受けたのが横浜工場だったので、その時からお世話になり始め、もう42年が過ぎた。僕が横浜にいたのはその新入社員研修の半年間だけだったが、その後も仕事の上で先生との関係は続いた。最も濃密な関係だったのは僕が本社の労働安全衛生部門にいた時だった。その頃すでにブリヂストンにとどまらず、産業医学の面で幅広く活躍されていた酒井先生には、高齢化が進んでいた社員の健康管理施策を策定するにあたり、いろいろ教えを請うことが多かった。そして夜になると必ず横浜の街に連れて行っていただき、何軒も飲み歩いたものだ。僕が退職してからはほとんど年賀状のやりとりだけになったが、必ず近況が書き添えてあった。その書き添えられる言葉が、ここ数年、戦時中の話が多くなった。今年の年賀状にも「昭和17年10月、西部16部隊に入隊した・・・」と書き添えられていた。西部16部隊とはかつて熊本にあった日本帝国陸軍の部隊である。先生はおそらく、僕のことを考えてできるだけ共通の話題になるように、熊本にいた頃の話を書かれたのかもしれない。そんな心配りをされる姿を想像したら、年賀状だけでなくもっとまめにお便りをしなければ、と反省した一日だった。

毎年正月になると、とても気になる年賀状が何枚かある。そのうちの1枚が酒井恭次先生の年賀状だ。酒井先生は僕がブリヂストン在職時、ずっとお世話になった方で、横浜工場の産業医を永年務めておられたお医者さんである。今年91歳になられる。先生からの年賀状を拝見すると「あゝまだご健在だったか!」とホッと胸をなでおろす。入社してすぐに新入社員研修を受けたのが横浜工場だったので、その時からお世話になり始め、もう42年が過ぎた。僕が横浜にいたのはその新入社員研修の半年間だけだったが、その後も仕事の上で先生との関係は続いた。最も濃密な関係だったのは僕が本社の労働安全衛生部門にいた時だった。その頃すでにブリヂストンにとどまらず、産業医学の面で幅広く活躍されていた酒井先生には、高齢化が進んでいた社員の健康管理施策を策定するにあたり、いろいろ教えを請うことが多かった。そして夜になると必ず横浜の街に連れて行っていただき、何軒も飲み歩いたものだ。僕が退職してからはほとんど年賀状のやりとりだけになったが、必ず近況が書き添えてあった。その書き添えられる言葉が、ここ数年、戦時中の話が多くなった。今年の年賀状にも「昭和17年10月、西部16部隊に入隊した・・・」と書き添えられていた。西部16部隊とはかつて熊本にあった日本帝国陸軍の部隊である。先生はおそらく、僕のことを考えてできるだけ共通の話題になるように、熊本にいた頃の話を書かれたのかもしれない。そんな心配りをされる姿を想像したら、年賀状だけでなくもっとまめにお便りをしなければ、と反省した一日だった。

明日12月8日は太平洋戦争開戦の日。父の回顧録から、今からちょうど70年前、昭和16年(1941)のその日に想いを馳せてみたい。

明日12月8日は太平洋戦争開戦の日。父の回顧録から、今からちょうど70年前、昭和16年(1941)のその日に想いを馳せてみたい。