8月の旧盆(8月14日)に、墓参りに実家のある湖西市に出かけた。墓参りの掛け持ちは余り進め

られないと思うが、名古屋からは遠いので、ご容赦願うこととする。

まず、利木の閑田寺にある弟のお墓にお参りし、ついで、鷲津の本興寺に戦死した父のお墓参り

をし、同じ墓地に眠る祖父母、叔父義叔母(育ての親)のお墓参りをした。

お寺さんはどこもお盆行事の真最中で、施餓鬼法要か初盆法要かと思われる読経が流れていた。

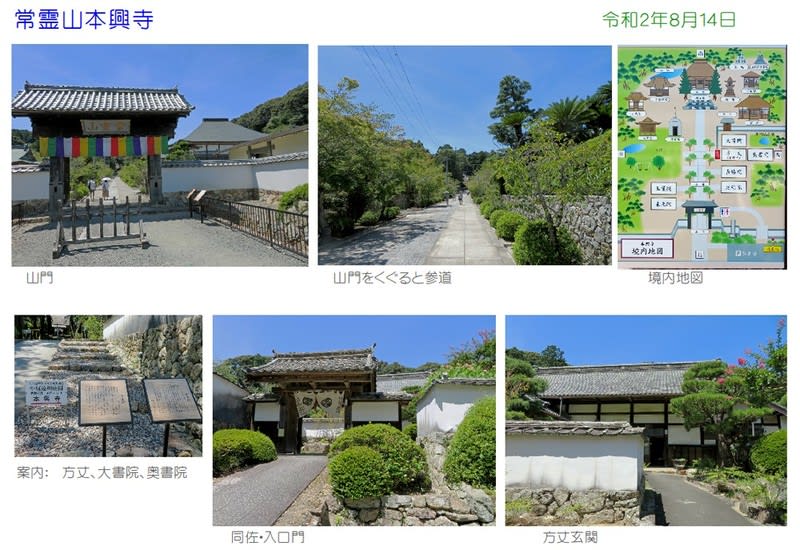

湖西市鷲津の常霊山本興寺は、実家の菩提寺であり、正確に言うと本興寺に4つある塔頭の一つ

長勝院(檀那寺)の檀家である。

山門を入るとやや長い参道が続く、左右には塔頭4院があり、檀那寺は右手にある長勝院である。

されに進むと右手に、方丈、奥書院などがあり、谷文晁の襖絵、小堀遠州作といわれる日本庭園がある。

さらに参道を進むと正面に本堂がある。茅葺きの屋根が真新しく葺き替えられ、新築のようだ。2019

年2月に屋根葺きがあったようだ。右手の石碑には国宝本堂とあるが、現在は重要文化財の指定を

受けている。1162年開山という文字があったように思うが、日蓮宗に改宗される前は真言宗の末寺で

あったので、その年代を記しているのだろう。本堂の周囲には弁天堂、大黒堂、鐘楼堂などが控えて

いる。

ここから、墓地へ移り、父の墓にお参りし、ついで、祖父母、叔父義叔母の墓にお参りした。お墓の

一番奥の偉い上人様のお墓にも水を手向けた。日蓮聖人と陣門流に繋がる上人を祀っている。日蓮

聖人、日朗、日印、日陣(この方が陣門流の開祖)、日乗(本興寺の開祖)の各上人さまである。ここから

墓地を出て、客殿前を通り、護国塔に立ち寄り、戦没者位牌を探して父の位牌に拝礼し、先祖の供養

を滞りなく終えた。

本興寺は法華宗陣門流の東海別院。本山は新潟県三条市、長久山本成寺である。1383年大慈悲

院日乗上人が開基した。本興寺の山号は常霊山。院号は大悲院。本尊は三宝尊。塔頭が四院

(長勝院、光明院、玉葉院、東光院)ある。

解説:仏教用語に弱いので、Inetで色々調べてみたので、以下に示す

檀那寺

日本では一般に信徒がその所属する寺を呼ぶときに用いられ,先祖の位牌を預けたり,そこで法事を行う。

所属信徒は檀家または檀徒と呼ばれる。

塔頭

寺院のなかにある個別の坊をいう。寺院を護持している僧侶や家族が住む。子院,わきでらともいう。/ブリタニカ

大寺院の敷地内にある小寺院や別坊。脇寺(わきでら)。 /デジタル大辞泉

方丈

1丈(約3m)四方。また、その広さの部屋。禅宗寺院で長老や住持の居室または客間をいう。/デジタル大辞泉

檀那寺、菩提寺

檀那寺とは、その寺院にお布施をしてさまざまな活動を支えている、自身が檀家であるお寺のことです。一方、

菩提寺は檀家であるかどうかは別として、葬儀や法要をお願いするお寺のことを指します。さらに、厳格に言うと

そのお寺の土地に先祖代々のお墓がある場合にのみ、菩提寺と呼びます。

山号:常霊山 院号:大悲院 宗派:法華宗陣門流 寺格:東海別院

正式名: 常霊山大悲院本興寺 別称:文晁寺 本尊:三宝尊

創建年:1383年 開基:大慈悲院日乗

文化財: 本堂、絹本着色法華経曼荼羅図 4幅、紺紙金字法華経 10巻、紺紙金字法華経 8巻 (以上、重要文化財)

マップ、解説(掲示板)の写真を添付する。これはクリックすると拡大します。

以上です。