これは昨日わたしが描いたグラレコ。ペンと裏紙使ってアナログに。

ここ最近、グラフィックレコーディングを目にする機会が多くなってきた。ワークショップや対話の場、会議やミーティング、トークイベントなどいろいろな場でグラレコが活用されているのは、とってもいいことだと思っている。グラレコは作品ではなくて、記録だし、そこで何が話されたのか共有、振り返りするためのツールでもあるので、描きっぱなしはよくないけれど、聞いたこと/体験したことをグラレコ的手法で記録する人、機会が増えたのはとっても嬉しい。

はじめてグラレコを学ぶ人のための講座や書籍は増えてきたけれど、もうちょっと錬成したい、描き方にバリエーションつけたい、といった要望に応えることはなかなか難しくて、「場数を踏みなさい」としか言えないのがもどかしかった。わたし自身も、描いては「もうちょっとなんとかならないかなー」「何年も描いてるのに相変わらず表現のバリエーションがないなぁ」と凹むこと多数だったので、場数を踏む以外の錬成の場があるといいなぁ、と思っていた。

で!

あるとき妄想の神様が降りてきたんですよね。

(正確には、何もないところから閃いたのではなくて「ツールで仕掛ける共創の場 Co-Creation TOOL」を読んで触発されたまでですがw)

「自画持参」ワークショップ形式でグラレコもくもく会(ひたすら描く会)をやったら楽しいんじゃないか⁉

自画持参とは、長岡先生と加藤文俊先生が2010年に作り出した新しいコミュニケーションの手法のこと。

(2022年3月現在、自画持参のwebサイトが見当たらないので、その思いや成り立ちについては、ちょっと心もとないのですが)

曰く、対話の場は増えてきているけれど、話す内容、話し手は決まっていて、聞き手は聞くだけ、それって予定調和だし、それがコミュニケーションなのか?って問題意識からスタートしている。「自画持参」では、参加者自身がテーマに対してアイデアを持ちよることから始まる。どのようなテーマで誰が話すのかは、その場で決める。話したいのに話せない、聞くだけでよかったのに話さなきゃ、こんなテーマで話せないよぉ、などなど、一見不自由な中で、役割や関係性をつくりながら場に関わっていくことこそがコミュニケーションなんじゃないか、ってこと。

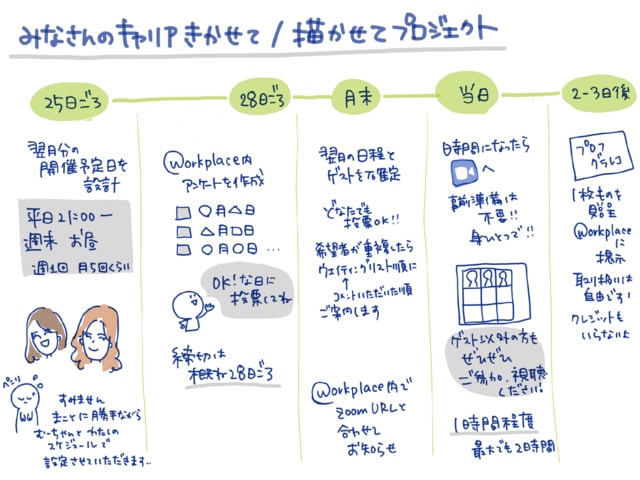

進め方は以下の通り。

1)話すテーマ(お題)を決めます ※抽選

2)テーマが決まったら何を話すか考えます 2分間

3)話す人を決めます ※抽選

4)テーマに沿って3分間話します

5)対話します 8-10分

→1)から5)を繰り返します

この4)の工程を、話を聞きながら描いて、

5)の工程で、描いたものを互いに見せ合いながら、「その書き方いいねー」とか「なるほどー、そう書くとわかりやすねー」など新たなコツを持ち帰ったり、話そのものの感想や、自分が当たったら何を話すつもりだったのかを共有しながら過ごせたら、これはきっと楽しいに違いない!!と妄想スパークさせて、すぐさま、描き描き。

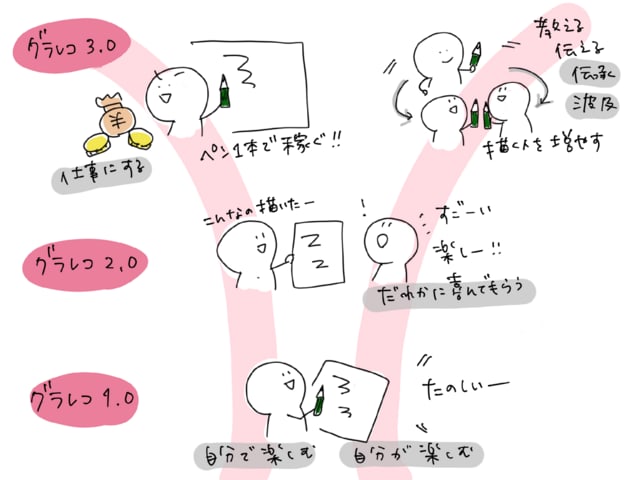

これは妄想スパーク後に描き描きしたメモ

そして、描き描きしたものを、親愛なるひめチルドレンのあかねさんとせりかさんに「こんなこと考えてるんだけど、どう?」って送ったら

おもしろーい

やりたーい

と前のめりでお返事くれて、あれよあれよという間に企画が決定。メッセージ送ってから1時間後にはやること決まって日程まで決まっていたっていう。もうねぇ、この前のめりな感じが大好き♡♡♡ おふたりに相談してほんとによかった!

3人でも十分おもしろそうだけど、もうちょっと集まったらさらに面白いことになりそう!と、IDS(京都芸大大学院学際デザイン領域)グラレコ仲間のゆりさん、みなぴん、むらやん、やっさんをお誘いしたら、これまた2つ返事で「やりたいー!」と。

SNSでの呼びかけに集まってくださった方含め11名でお試し会をやることになりました。

いやー!これがめちゃめちゃ楽しかった!!!

オンラインで実施ゆえ、「問いと名前をガチャ玉に入れて抽選する」ができないので、問いは事前にGoogleフォームを作成して登録してもらい、オンラインツールで抽選する形式に、名前は抽選箱を用意してわたしの黄金の右手が引き当てる形式にしました。

抽選ツールの仕様上、どうしても当たらなかったほかの問いが見えてしまうのは致し方がないけれど、ツールを使うといろんなことができるんだなぁ、というのも今回の収穫。

オンラインワークショップの強い味方「抽選箱」

問いが決まって2分間考えて、話者を決めて3分話す。その間、もくもくとグラレコ描いて、3分経ったら、ブレイクアウトルームを作って振り返り。これを3セット。

ブレイクアウトルームを作るのにややもたついたのだけれど、これが怪我の功名とでも言おうか、ルームを開けるまでの時間で、描いたものに色をつけたり、書き足したり、体裁整えたりすることができて、このぐだぐだな間合いが意外と好評だった。これは想定外のよいこと(笑) 何がどう転ぶかわからないものだねぇ。

ブレイクアウトルームの対話では、みなさん、描いたものをシェアしあってくれて、同じ話を聞いてもひとそれぞれアウトプットの形式は違うし、レイアウトや言葉の選び方、絵や図での表し方が多様で、人が描いたものを見るってほんとに学びが多い。

そして、次の回で「さっき〇〇さんが描いてたの、試してみよう」「今度はこうやって描いてみよう」とすぐに試せる/実践できるのもいいよね。

10分程度の時間だったので深い対話には至らなくても、同じ話を聞いて描く、自分が話す前提でその問いに対して考えた、という共通体験があるからか、楽しく情報共有がなされていたのも嬉しかったなぁ。

2分考えて3分で話す。当たるかもしれないというドキドキ感と、3分間は何があっても話さなきゃならないという緊張感と、3分間話を聞いて描く没入感は、ある意味「非日常」だったのかもしれない。非日常だからこそ、どんなお題が出ても話せるし、描ける。それが「自画持参」ワークショップの特長でもあると思う。

(本来の「自画持参」が目指しているコミュニケーションとは違ったものになってしまったかもしれないので、次回以降そこはもうちょっと丁寧にやっていきたい。)

ちなみに、昨日のお題は

・コロナ完全終息!!まずやりたいことは?!

・季節を感じる時ってどんな時?

・あなたを野菜に例えると?

の3つ。

昨日、ご参加いただいた方は「対話」よりも「グラレコ」を描きたいい、練習したいというニーズが強かったようではあるけれど、思いがけない問いが出されることによって、思いがけない答えが見つかったり、人の話を聞いて、へぇ、そうなんだーという発見があったり、対話の楽しさも味わえたのもよかった。

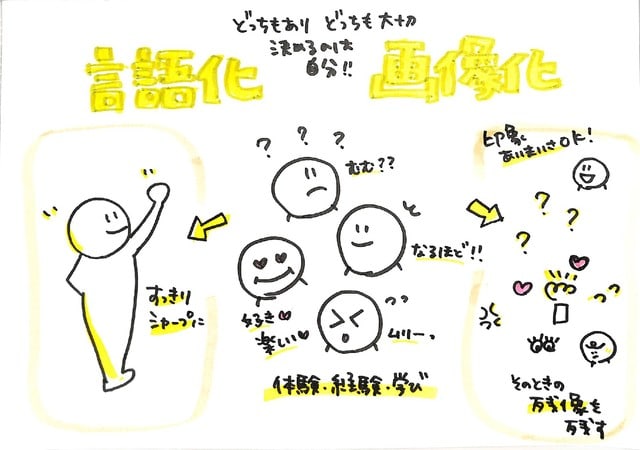

何よりわたし自身が、人の話を聞いて描くってこんなに楽しいんだ!!と再確認できたことが大きい。ほんと、めちゃくちゃ楽しかった。仕事じゃなくて好きでやってることだから、うまく描こうって気持ちはまったくなかったし、勢いのまま描けたのが本当に楽しかった。やっぱりね、ライブ感だいじ。「!」と思ったこと、心が動いたことをアタマと手が一体になったが如くに描くのは本当に楽しい。

しかもこの仕組みだと、毎回問いと話し手が異なるから、毎回違う話を描ける。運よく(運悪く)話し手になると、もくもく描けないジレンマはあるけれど、グラレコ練習には最適じゃない???みんなで一斉に同じ話を聞いて描くことでアウトプットの違いが如実になって、そこからの学びや得るものも大きいし、いいことづくめじゃないか!(自画自賛)

ということで、調子に乗って、定例で企画することにしました。

昨日(3月15日)の第1回開催を記念して、毎月15日はもくもく会の日に制定します(笑)

次回は4月15日(金)。詳細はもろもろ整えて発信します。

8月は夏休みだからお休み。

そろそろグラレコ練習したいなー、とか、誰かとお話ししたいなー、とか、タイミングとキモチが合ったときに気軽に気楽に参加してもらえたら嬉しいなあ。

描くことが楽しくなって、人の話を聞くのが楽しくなって、学ぶこと/新しいことを知ることが楽しくなったら最高だよね。楽しく描く人が増えることがわたしの喜びでもあるから、楽しく描ける場が作れるなんて最高過ぎる。

ご参加いただいたみなさん、おもしろそー!と盛り上がってくれたあかねさん、せりかさん、ほんとにありがとうございました!

これからも残したいものを楽しく描いていきましょうー!