リーダー対象に行っているワークショップ全4回シリーズのうち3回目が終了しました。

1回目2回目は、チームのメンバー一人ひとりに活躍してもらうためにはどうするか、どういう期待をかければいいのか?なんてことをうにうにとアクティビティと対話を楽しみつつ考えた。

リーダーたちからはいろいろ気づけたし、一人ひとり違うことはわかった、でも難しいですよね~という感想をもらっていたので、ちょっとくらいは実践的なコンテンツを提供したいなと思っていました。とはいえ、相手があることなので、方程式はないし、前回うまくいったからと言って、そのやり方が未来永劫通用するわけではない。

でも武器はたくさん持ってた方がいいよね、と今回はちょっと眼先を変えて、モティベーターを意識して仕事を

アサインしていましたか?って問いかけをしてみた。

リーダーたちは、チームの業務をきっちりと納期通りに品質を維持して納品することが求められている。だから仕事のアサインをする際には、スキルマップを活用して、この業務は○○さんができる、この業務は△△さんができる、と穴埋め式に依頼することが多かった。その人が何が得意か、どんなことをしているときにパフォーマンスが発揮できるのか≒アンカーは何なのか?なんてことは発想も持っていなかった。あ、語弊あり、ですね。持っていたかもしれないけれど、そんなことを考えてアサインできるほど人的リソースに

余裕がない、というのが実情。

これはあたしの大学院の修論から連綿と続くテーマである。

すべての人にはアンカー≒仕事観があって、それを見つけること、研ぎ澄ますことがその人にとってもカイシャにとってもメリットがある。

見つけ方、そして見つけた後にどうやって今ある仕事とマッチングさせるか、が企業側の課題なんじゃないか?と思っている。

ということで、今回は

一人ひとり違う→個を認識する

一人ですべての役割を担う必要はない/得意な人が必ずいる/いろんな役割がある

をテーマにワークショップを行いました。

最近ねー、あたしが作るワークショップもネタばれ、というか、三日月さん絶対、ひとひねりするじゃろ

って思われて素直に取り組んでくれない(^^ゞ

って思われて素直に取り組んでくれない(^^ゞ あたしそこまでいぢわるじゃないからー

今回はじゃがいもと名刺を使ったワークショップ。

どんな流れかと言いますと…

■ウォーミングアップ ~前回の復習~

経験学習モデル ストレッチ⇔フィードバック 最近接発達領域

これ、ラーニングイノベーション論の時に必ずおさらいからスタートしていて、それっていいなぁと思っていたのでぱちりましたが、参加者から好評です。リフレクションシートにも「毎回前回の復習からスタートしてくれるので理解が深まるし、忘れてた!と気づかされます。」なんて書かれてあったり。

■アクティビティ Small Potate

そうでーす、これは前回、100人の上野展シンポジウムのときに加藤先生からお聞きしたじゃがいも使ったワークショップの話をぱくらせていただきました。

・じゃがいもを準備する ごくごく普通の大きさ、形状のじゃがいもです。多めの方がベター。

・好きなじゃがいもを選んで取ってもらう→すぐに袋に戻す

・さっき選んだじゃがいもを見つけてもらう →見つかる人もいるけれど、確信は持てないのが大半

・では、2回目。あらためて好きなじゃがいもを選んでもらう

・じっくりと2分間観察する → 袋に戻す

・さっき選んだじゃがいもをみつけてもらう →大抵の人が即答できる

■ゆるゆるダイアローグ 1回目と2回目は何が違ったか?

ここ、めちゃくちゃ深いダイアローグが繰り広げられていました。想像の通り、ここでは2分間じっくり見ることによって違い・個性が際立つ、自分のメンバーもそういう目で見てましたか?という投げかけでした。

ところが、設計以上。

「特徴のあるじゃがいもを選ばず、とにかく目の前のを選んで、じっくり見た。見ているうちに顔に見えたり、あ、このくぼみは何かに似てるな~とか、手触りとか、普段、まったく意識しないのにじゃがいもってこんなにいろんな表情があるんだな~ってわかった。」

「ずっと見てると確かに愛着がわいてくるよね、こいつの違いを見つけなくっちゃ、と思う」

「私はお尻の形に見えるな、と思ってこれを選んだけど、え?そうなの?と言われて気づいた。●●さんからの方向ではお尻の形には見えない。(ってことは一方向からしかメンバーをみていなかったかも。)」

会心

もちろん練りに練ったつもりではいたし、そういう話になるように仕向けたけれど、解説するまでもなく気づいてくれたっていうのは感動的でした。

■レクチャー じゃがいもから何を学ぶか

観察する目/コトバを与える/愛着を持つ/Name the World

みんなのダイアローグで十分だったんだけど、いちおー用意していたので解説とネタを。

これは加藤先生の受け売りですが、じっくり見てると愛おしくなるでしょ、そうやってじゃがいもは単にポテトサラダの材料から「Myじゃがいも」になるんだ。メンバーもそういうことで、この業務をやってもらうAさん、Bさんじゃないよね、っていうのを体感してもらいました。

あと、これはあたしの解釈なので怪しい部分はあるんだけど、フレイレ先生が言ってるName the World。上田先生がセサミストリートに出会った衝撃のお話をされた中で触れられていて、興味をもった。あたし的解釈は、導管型の落とし込みでは腹落ちもせんし、共感もできない。じっくり向き合って、愛情もって、自分で考えてつけた言葉だから意味や価値を持つ。世の中すべてのものはそうなんだと思う。

教えられた言語のままではなくって「My言語」にしましょうよ、ってこと。

じゃがいもがMyじゃがいも、メンバーがMyメンバーになるように、名前=言葉をつけよう!

これ、いまいちうまく伝えられなかったんだけど、リフレクションシートに

「Name the Worldがすごく響いた。なんの変哲もないじゃがいもを多方向から観察し、特徴を言葉にすることで、愛着を持つことができ、My Potetoになりました。メンバーについても、いろいろな面から観察し、長所短所を言葉にしていくことで、My Memberになっていくのかなと思いました。」

とあって泣きそうになった。

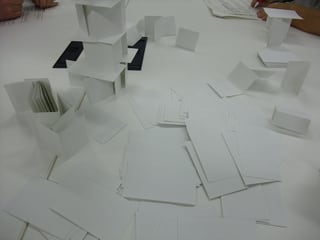

■アクティビティ チームで協働する

ここはよくワークショップなどでも活用されるチームで協働するためのワーク。4人一組のグループを作ります。

「1分間で紙を高く積み上げてください」

というごくごく単純なワーク。紙は配布直前に配るのでどんな紙が来るかわかりません。作戦会議として5分間自由に使えます。

ええ、想像の通り、紙の積み上げ方が目的ではなく、何が来るかわからない状況で、5分間という

短い間にどう役割を形成していくか、役割分担をしていくかを体感してもらうワークです。

そして、名刺ってのはこれ。

紙代すらないので(うそ、単にケチなだけ)、名刺チームのリーダーに「ねぇねぇ、捨てるだけとかっていう簿外の紙ってない?」って訊いたら、ありますよーってことで名刺の断裁をたんまりいただきました!

これがねー、ものすごいおもしろかった。

1回目のときは2グループ対抗だったんだけど、見事に作戦を立てるプロセスが違っていた。A班は、とにかく戦術から先に立てる、口火を切る人がいて、その人のアイデアでとにかくやってみよう、と高く積むためのトレーニングを始めた。それに対してB班は作戦会議そのものがチーム形成のプロセスになっていた。その場を取り仕切る人がいて、「何か意見は?」と訊くと「こんな紙が来たらこうしよう」とか「それだと~~な問題があるんじゃない?」とか「まずは焦らずに、誰かの号令ではじめよう」とかいとんな意見を出しながら調和させていく。

もちろん、紙の積み上げ方そのものも、イノベーティブなアタマの訓練のためにはひとつの効用かもしれんな、とも。切って高さを出す、なんて発想あんまりないもん。

■レクチャー チーム内の役割 タスクとメンテナンス

方向感を示さないでダイアローグすると、拡散しっぱなしな傾向が強かったので、今回は

「創って→語って→振り返る」のプロセスに「授ける」を追加して

「創って→授けて→語って→振り返る」にした。

ここで説明したのは、チームの中には2つの役割があって、

ものごとを推し進める、前に進める「タスク」の役割

維持したり安定させていく「メンテナンス」の役割

チームの中にはどっちもなければならないし、一人ですべての役割を担うのは無理なので、自分ができないことは得意な人やその因子を持っている人い補佐してもらえばいい。全員がタスク型で前に進め~!タイプだったら、足元はぐだぐだかもしれないし、重要な欠陥に事前に気づかずに大きなトラブルが取り返しのつかない段階で起こるんじゃない?といった話を紹介。

■ダイアローグ 今日の2つのアクティビティを通じて感じたこと、気づいたことは?

タスクとメンテナンス、自分はどっち?メンバーは?そもそもそういうこと=モティベーターを意識したりしてた?なんてことを中心に話してもらうといいんじゃない?と誘導。

感想とかそこで出てきた意見はこんな感じ。

自分はメンバーを決めつけた概念で見ていなかったか? と反省した

「この人は何が出来るだろう?」「何が苦手なんだろう?」「何に向いているのだろう?」

ある程度は考えていたつもりでしたが、長所を伸ばす為、短所を克服する為を意識した

適切な役割を与える努力をしていたのか?

紙を高く積み上げる作業では、リーダーと呼ばれる人間が集まっている中、

短い時間の間に役割が分かれるところが見られ面白かった。

アイデアを纏めようとする人、作業を進めようとする人、客観的に見ながら問題を探す人等、

その都度役割も様々に変化する姿が見えた時、現場もこうありたいと思った

大急ぎで料理をしなければならない状況では、ポテトに愛情は注げない。

そんな感じで、ずっとポテトを「ただの材料」として見ていたのかもしれない。

忙しいときは仕方ないとしても、私はポテトを、1つずつのポテトとして見ているのか、考えさせられた。

■ラップアップ

毎回、知識のお土産として、本日紹介した理論を再度復習するのと、今回のセッションを通じて考えたかったことはこれです、というのを提示しています。

今回はこの2点。

観察→言葉を与える→愛情を持つ あおくさいけどこれが人と関わる上では重要だ

→My Potateにする 愛おしい存在にする

チームにはいろいろな役割がある 一人で全部は担えないけれど、得意な人、モティベーターを持っている人は必ずいる

→似たような人ばかり集まってないですか?

→その人の得意なことを見極めていますか?

蛇足ながら、ワークショップが終わった後にはリフレクションシートを書いてもらっています。フォーマットを添付しつつ、ホーヤさんの足元にも及びませんが、リフレクションメールを送って、事務局仕事は終了。

このリフレクションメール、結構、効果あるみたいで、必ず返信をくれます。こんな話ができてよかった、今日は○○に気づけた、とか、ゆるゆるとリフレクションが促されるみたいです。

なんかね、今回のワークショップでは「場の力」を感じた。

こう見えても(どう見えてる?)かなり練り込んで、いろんなことを想定して、この話をこう伝えたらこの人はう思う?みたいなことをうじうじぐだぐだと悩んで創り込んでいる。ある意味予定調和。

ランスルー、一人ロープレも相当やるし。今までは、自分が作り込んだ内容、想定内でした。

でも、今回は違った。あたしが設計した以上に深い気づきがリーダーたちにはあったようです。かなり抽象的な内容だったにも関わらず、全員が「より実践的な内容でよかった」と言っている。不思議。

これが場の力なのかもしれない。場と対話。そして参加者の卒意。

そして、

あたしが何よりも嬉しかったのはこの言葉。

三日月さんの飽きさせない試みを毎回楽しみながら学ばせて頂いています。

学ぶってこういうことなのかもな、って。

楽しみながら、学んでいるという自覚すらなく学べたら、こんなに素敵なことはないよね。

あまっちょろいかもしれないけれど、あたしはそういう場をもっともっと作りたい。それがすべての人は生まれながらのLearnerなのだ、ということの証になるような気がする。

そう、やっぱりジンザイイクセイには愛。

農家の人間でもないのに、こんなにジャガイモをまじまじと見るとは思いませんでした。

最終的には愛おしくさえ思いました

って、感想くれたリーダーがいたけど、やっぱり愛だろ、愛(笑)

次回もいい場にしたい。がんばります

を抱えて歩いたもんです。

を抱えて歩いたもんです。

」とびっくりするくらいお若くて赤西君ばりのグッドルッキング。笑。(大体ブラックスーツに黒のシャツ、シルバーのネクタイってところからして、学者然としてない。)

」とびっくりするくらいお若くて赤西君ばりのグッドルッキング。笑。(大体ブラックスーツに黒のシャツ、シルバーのネクタイってところからして、学者然としてない。)

。

。 」という連続でした。

」という連続でした。 」と言い続けてやっと実現。

」と言い続けてやっと実現。

はじめ優秀で前途洋洋の若者たちがワンマンな上司に合わないって理由で辞めていったこと・・・そんな悔しい思いはもう二度としたくないし、そのためには偉くなるしかないんだよね。

はじめ優秀で前途洋洋の若者たちがワンマンな上司に合わないって理由で辞めていったこと・・・そんな悔しい思いはもう二度としたくないし、そのためには偉くなるしかないんだよね。