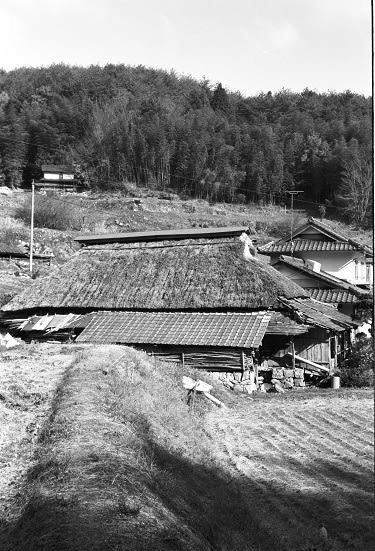

奈良県を代表する茅葺き民家の大和棟

いまでも残っているのがうれしい。

茅葺き民家を撮影するのに合わせて各地の代表する形も撮影し残しておきたい。

この写真はともにホームページや本に載っている民家なのでよくご存じのところ。

国道369号線から見える醤油屋さん。醤油の製造をしている。

家にお邪魔すると客商売なので写真を撮りに来た者にもお茶をだしてくれる。

余計な手間をかけて申し訳ない。さりとて黙って撮影するのも失礼だし難しいところだ。

宇陀市の茅葺き民家、敷地に入らないと正面から撮れない。

撮影の了解の挨拶と車の移動のお願いに行く必要がある。

写真はただ撮るだけでなく、折衝力、企画力、将来を見据えたテーマ力が必要である。

先週の日曜美術館は天才アラキーの特集があった。

写狂老人を名乗る75歳、癌と片目失明で今でもアイデアがあふれ出るという。

動けぬジジイも勉強になった。

国道369号添い 旧都祁村

いまでも残っているのがうれしい。

茅葺き民家を撮影するのに合わせて各地の代表する形も撮影し残しておきたい。

この写真はともにホームページや本に載っている民家なのでよくご存じのところ。

国道369号線から見える醤油屋さん。醤油の製造をしている。

家にお邪魔すると客商売なので写真を撮りに来た者にもお茶をだしてくれる。

余計な手間をかけて申し訳ない。さりとて黙って撮影するのも失礼だし難しいところだ。

宇陀市の茅葺き民家、敷地に入らないと正面から撮れない。

撮影の了解の挨拶と車の移動のお願いに行く必要がある。

写真はただ撮るだけでなく、折衝力、企画力、将来を見据えたテーマ力が必要である。

先週の日曜美術館は天才アラキーの特集があった。

写狂老人を名乗る75歳、癌と片目失明で今でもアイデアがあふれ出るという。

動けぬジジイも勉強になった。

国道369号添い 旧都祁村