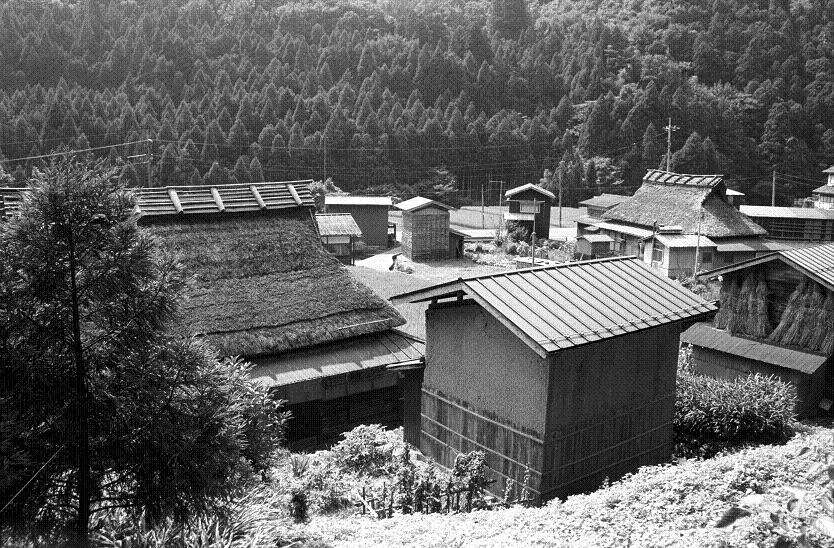

鳥取県若桜町(わかさ)は平成の大合併ても近隣町村と合併をしなかったのだ。

林業や農業以外に産業はないと思う。

そんな若桜町の国道から脇道を一本一本訪れた。

冬には雪も降り厳しい条件の土地である。

第三セクターてど運用する若桜鉄道、保存しているC12形蒸気機関車を復元して走らせる計画もあるが復元に何億円も掛かり目途がたたない。

そんな集落を訪ね歩くが10戸くらいの集落が人の生活する気配もなく廃墟になりかけている。

これは日本の山間集落で極普通に見られる光景になるであろうか

私もフィルムカメラで撮影していたのでこんな集落は記録にとらなかった。

デジカメなら気軽に撮れたと思うが残念である。

限界集落から無人集落に数千という数で変わろうとしている。

この写真の集落もいつまで維持できるのであろうかとカメラに収めた。

鳥取県も東部は入母屋造りです(旧国名の因幡地域)、西部の伯耆地方は寄棟造りです。

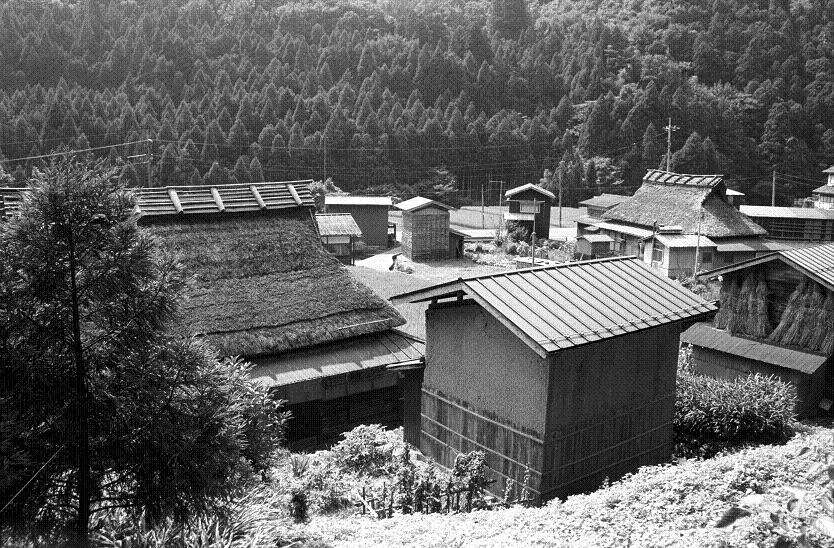

林業や農業以外に産業はないと思う。

そんな若桜町の国道から脇道を一本一本訪れた。

冬には雪も降り厳しい条件の土地である。

第三セクターてど運用する若桜鉄道、保存しているC12形蒸気機関車を復元して走らせる計画もあるが復元に何億円も掛かり目途がたたない。

そんな集落を訪ね歩くが10戸くらいの集落が人の生活する気配もなく廃墟になりかけている。

これは日本の山間集落で極普通に見られる光景になるであろうか

私もフィルムカメラで撮影していたのでこんな集落は記録にとらなかった。

デジカメなら気軽に撮れたと思うが残念である。

限界集落から無人集落に数千という数で変わろうとしている。

この写真の集落もいつまで維持できるのであろうかとカメラに収めた。

鳥取県も東部は入母屋造りです(旧国名の因幡地域)、西部の伯耆地方は寄棟造りです。