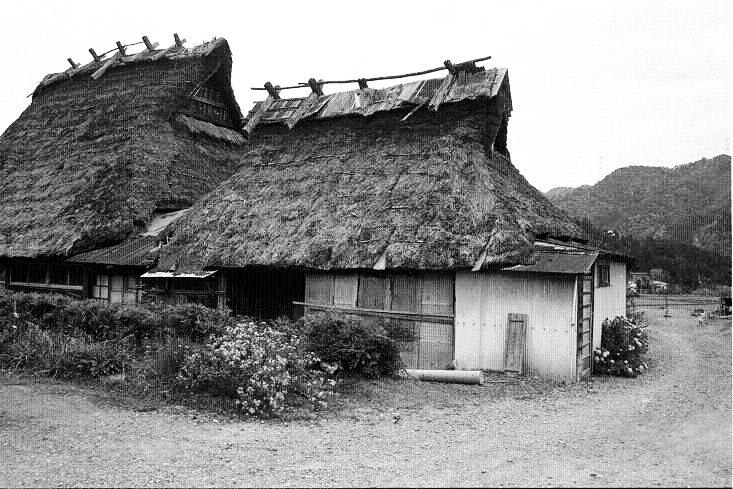

撮影場所 岡山県湯原町

茅葺民家に放された犬1匹

何匹かいたのだが怖がって隠れてしまった。

明治までは日本では犬は放し飼いだったようだ。明治以降、西洋のしきたりで犬はつないで飼う法律ができたようだ。

犬はつながれているので民家と一緒に撮るのは大きさの差もあり難しい。

最近はどんな田舎に行っても雑種が少なくなり金を出してペットショップで買った犬がむおおくなった。

小型犬を飼っているお婆さん、昼間寂しいだろうと息子が買ってくれたという。

岡山県加茂町 後ろに雪の茅葺民家

茅葺民家に放された犬1匹

何匹かいたのだが怖がって隠れてしまった。

明治までは日本では犬は放し飼いだったようだ。明治以降、西洋のしきたりで犬はつないで飼う法律ができたようだ。

犬はつながれているので民家と一緒に撮るのは大きさの差もあり難しい。

最近はどんな田舎に行っても雑種が少なくなり金を出してペットショップで買った犬がむおおくなった。

小型犬を飼っているお婆さん、昼間寂しいだろうと息子が買ってくれたという。

岡山県加茂町 後ろに雪の茅葺民家