岡山県は軽便王国といわれていたそうだ。、しかし私が岡山県に転勤してきた時は二線路しか

軽便は走っていなかった。、

井笠鉄道も昭和46年に廃止となる。廃止になる前に何度か訪れて撮影する。

今、考えて見ると沿線風景や建物、人々の服装は昭和そのものである。䦰場(くじば)とは難しい漢字だ。普通はこの籤を書くが門構えに亀と書いてくじとよむのだ。

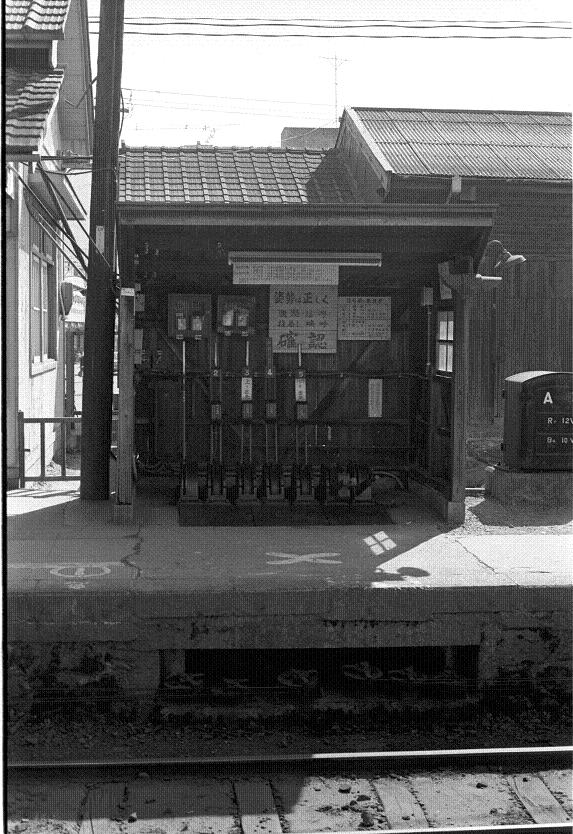

こんな建物は開業時(明治44年)のままではなかったかと思う。

建物の板も椅子も改札口も木材の天然素材がいい。

䦰場駅はどのあたりにあったかもうすっかり忘れた。どうも笠岡駅の次の駅で笠岡高校の近くだったようだ。訪れたいととも思わない過去の記憶のままにしておきたい。

写真は撮影のテクニックを書いた本は沢山あるがどんなテーマで何を何のために撮るのかを書いたものはほとんどない。

現在のようなネット時代だと人がどんな物に関心を持ちどんなテーマで撮っているかが簡単に検索できる。ブログ村などに行くと人の行動や趣味が検索できる。

昭和の時代にこんな風景は消えるであろうと自分になりに何を残すべきリストアップし確実に撮影を実行する必要があった。

考えるまではしても実行は難しいものだ。他人や世間に惑わされず実行するのが自分の修行なのかもしれない。

軽便は走っていなかった。、

井笠鉄道も昭和46年に廃止となる。廃止になる前に何度か訪れて撮影する。

今、考えて見ると沿線風景や建物、人々の服装は昭和そのものである。䦰場(くじば)とは難しい漢字だ。普通はこの籤を書くが門構えに亀と書いてくじとよむのだ。

こんな建物は開業時(明治44年)のままではなかったかと思う。

建物の板も椅子も改札口も木材の天然素材がいい。

䦰場駅はどのあたりにあったかもうすっかり忘れた。どうも笠岡駅の次の駅で笠岡高校の近くだったようだ。訪れたいととも思わない過去の記憶のままにしておきたい。

写真は撮影のテクニックを書いた本は沢山あるがどんなテーマで何を何のために撮るのかを書いたものはほとんどない。

現在のようなネット時代だと人がどんな物に関心を持ちどんなテーマで撮っているかが簡単に検索できる。ブログ村などに行くと人の行動や趣味が検索できる。

昭和の時代にこんな風景は消えるであろうと自分になりに何を残すべきリストアップし確実に撮影を実行する必要があった。

考えるまではしても実行は難しいものだ。他人や世間に惑わされず実行するのが自分の修行なのかもしれない。