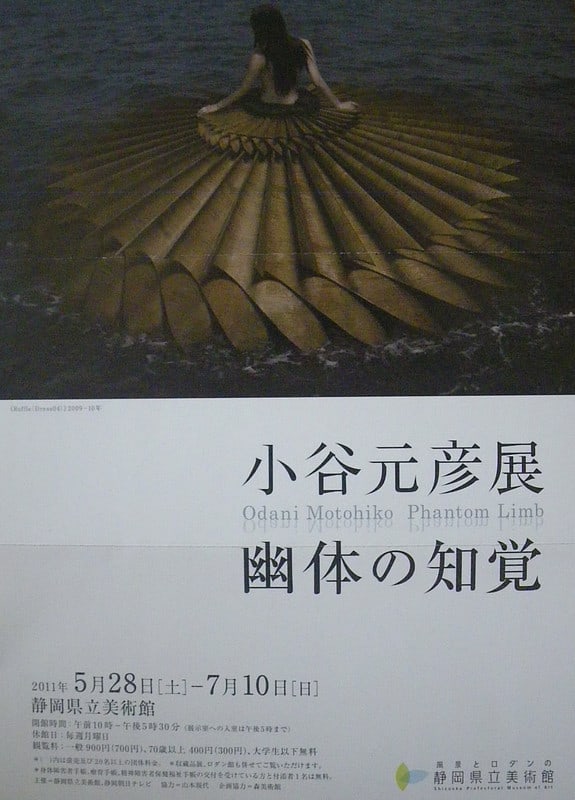

5月29日(土)から静岡県立美術館で現代アートの鬼才・小谷元彦さんの展覧会『小谷元彦展~幽体の知覚』が始まりました。西洋古典絵画や日本画のコレクションで知られる県美が現代アート作家の個人展とは珍しいなぁと思ったら、この展覧会は昨年末から2月まで東京の森美術館で絶賛開催され、50万人

もの来場者を集めた記録的な展覧会だったとのこと。5月から静岡、7月から高松市美術館、9月から熊本市現代美術館で巡回展覧するそうです。

私は5月28日(金)に県美で開かれた内覧会に参加し、恥ずかしながら初めて拝見した小谷作品。内覧会の主催者挨拶で芳賀徹館長が「衝撃を受けた」「一瞬、目をそらしたくなるが、一度見たら目が離せない」とおっしゃったように、県美の過去の展覧会にはあまり例のない、“物議を醸すような”スリリングな作品ぞろいでした。

素人が言葉足らずの印象を語るより、図録にあった森美術館のキュレーター荒木夏実さんのエッセイの小見出しを挙げておきます。なんだかそのまま短編小説か楽曲集のタイトルになるような素敵なコピーなので、ちょっと想像してみてください。

「ファントム・リム(幽体)ーPhantom Limb」

「重力と拘束ーGravity and Restraint」

「生きる屍ーLiving Dead」

「生と死の境界ーThe Boundary between Life and Death」

「見えないものを彫るーSculpting the Invisible」

「時間を彫刻するーSculpting Time」

「見えないものとの出会いーEncounters with the Invisible」

「影との対話ーA Dialogue with the Shadow」

小谷元彦さんは1972年京都生まれで東京藝大大学院卒。10代の頃は、デビッド・クローネンバーグ、デビッド・リンチ、梅図かずお等に影響を受けられたそうです。「ツイン・ピークス」、私もハマッたなあ・・・。

今回、ロダン館の「地獄の門」の前に特別に設置された作品は、このまま「地獄の門」とセットで永久展示してもいいくらいの傑作。本館のみならずロダン館もぜひ忘れずご覧くださいまし!

さて、内覧会は駆け足で見て、私はカフェ・レストラン「エスタ」で開かれたオープニングパーティーの準備へ。以前ブログでふれたように、副館長の坂田芳乃さんからお声掛けをいただき、静岡の吟醸酒をパーティー参加者にふるまうブースをまかされたのです。

日本酒を飲みに来るわけではない美術館関係者に、静岡吟醸の価値を伝える・・・いろいろ資料を作ったりして準備をしてきたのですが、ペーパー資料というのはあまり役に立たず、実際は、飲み手との対話が勝負でした。

今回揃えたラインナップはこのとおり。県立施設ということもあり、乾杯酒には県酒造組合会長である開運さんが誉富士(静岡県の酒米)と静岡酵母で醸した純米吟醸誉富士を使わせていただき、残りは酒屋さんと相談して「大吟醸以上のクラスで今が飲みごろ」「各蔵の定番代表銘柄」「南部杜氏(岩手県=被災地出身)の酒をはずさない」という条件でピックアップしました。

一応、なぜこういう品ぞろえになったのか訊かれたら応えられるように、と思ったんですが、銘柄の選び方云々を訊く人はいなくて、「辛口は?」「呑みやすいのは?」「この料理に合うのは?」といった質問が多かった。・・・これは提供酒をひととおり自分でちゃんと試飲チェックしないと答えられなかったので、パーティースタートと同時にお客さんが

集まってきて、最初は焦りました(苦笑)。

私の勝手な印象で、この日の7銘柄中、もっともドライですっきりしていたのが「白隠正宗純米大吟醸」、やさしい飲み口で女性向きだったのが「英君大吟醸いろは」でした。

白隠正宗(朝鮮通信使ラベル)は県美で映像作品『朝鮮通信使~駿府発二十一世紀の使行録』の上映会を開いていただいたご縁(こちらを)で、ぜひにと思い、おススメしたところ、朝鮮通信使制作時に写真提供していただいた常葉美術館元館長の日比野先生が偶然いらして、ラベルの通信使馬上才の曲芸の即興解説をしてくださいました!ついでに「スズキさんのブログ、見てますよ。県美の学芸員に応募して落とされたって記事、ボク、採用担当者だったんです」と苦笑いされて、赤面してしまいました。

英君は静岡が誇る版画家芹沢銈介の「いろは」ラベルで、美術館での試飲会ということであえてピックアップしました。瓶にカネがかかっていそうだから中身は・・・なんて先入観を持っていた人もいたようですが、「今日の中では一番飲みやすいかも」と勧めたところ、「英君のイメージが変わった」とビックリ喜んでいただけました。

アーティスティックなラベルに目が行ってしまいそうなこの2銘柄が、酒質に対して参加者から評価をもらえたというのは、とても嬉しかったです!

次いで多かったのは、静岡酒についてなんとなく知識があるという人から、酵母や酒米産地、銘柄の由来についてのコメント。質問ではなく、自分もこれくらいは知っているということをこちらに伝えたいんですね。こういう方とはとにかくコミュニケーションを大事にしようと、ご本人が持っている情報をそれとなく膨らませる、ということを意識しました。

さらに「どこで買える?」。―この質問がもらえたら、試飲は成功かな。喜久醉松下米40を、わかりやすく「オーガニック志向者に人気」と紹介したところ、東京の参加者が気に入ってくださったようで、都内の販売先を訊かれ、とっさに答えられたのは、長年の取材経験が役に立ったと我ながらホッとしました。自分が参加者の立場だったら、具体的な店名や場所をその場で教えてもらうのと、「わからないから蔵元に聞いて」では、試飲の印象はかなり違っていたでしょう。

第三者としてすすめる以上、買える店・飲める店のことまできちんと知っておかないと・・・と痛感します。

とにもかくにも、静岡酒初ユーザーに、試飲を楽しんでもらうためには、いかに情報量とコミュニケーション能力が大切かを改めて実感させられた試飲会でした。

終了間際、芳賀館長から「ボクは最初、ワインで乾杯したんだが、今夜は日本酒がうまいとわかって、2杯目からはずーっと日本酒だよ」と慰労していただけてホッとしました。坂田副館長からも「日本酒のブースが好評でありがたかったです」と慰労メールをいただきました。

貴重な試飲の場を提供してくださった県立美術館関係者のみなさま、本当にありがとうございました。そして、いつも変わらず、手を抜かず、素晴らしい酒を提供してくださる蔵元のみなさまに心から感謝します。

。

。