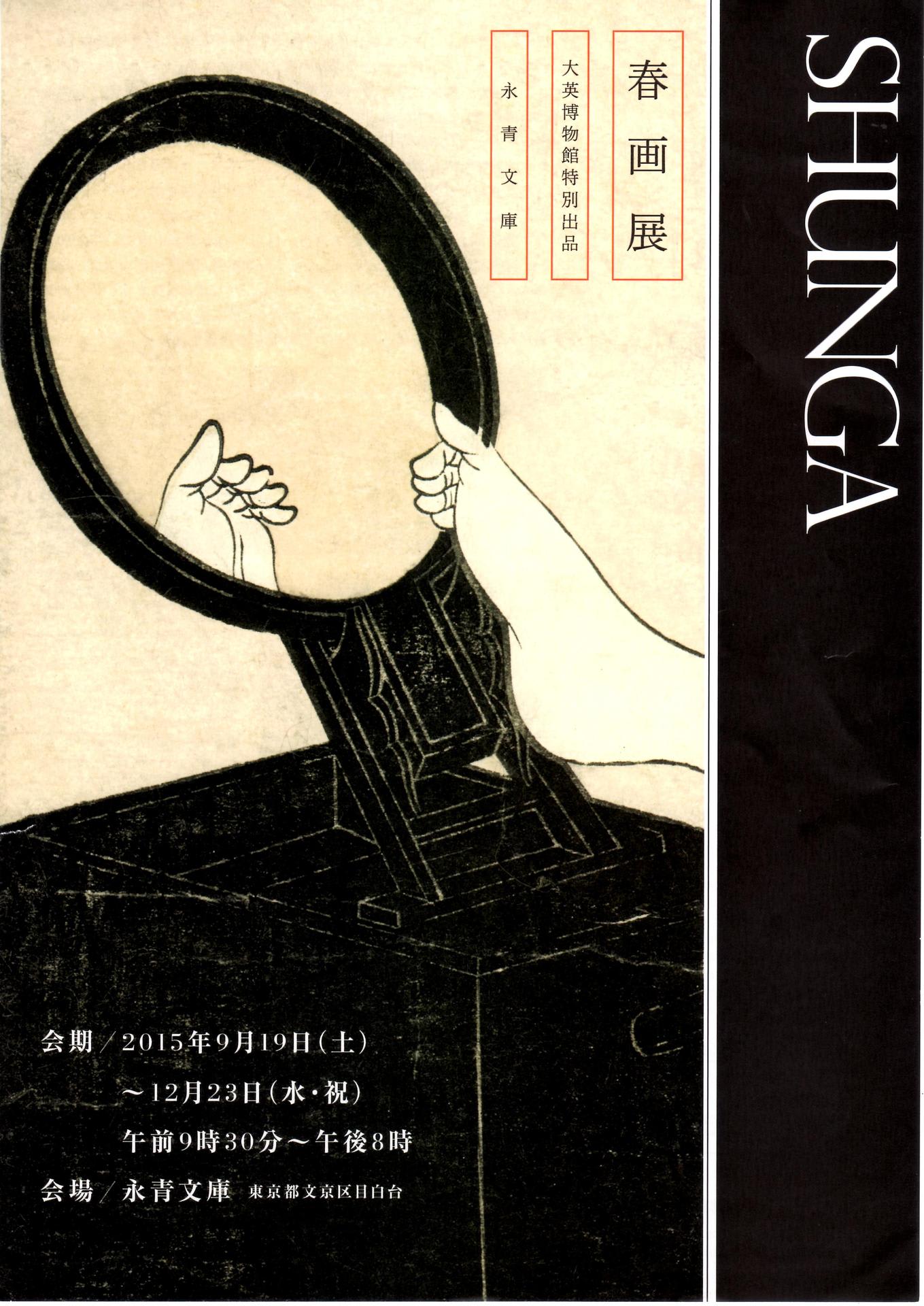

東京の永青文庫で12月23日まで開催中の【春画展】。各方面で大変話題になっていますね。私は去る10月10日、隣接する和敬塾大講堂で開催された記念講演会『江戸文化と春画展』を聴講しました。だいぶ遅くなってしまいましたが、早川聞多氏(国際日本文化研究センター名誉教授)と磯田道史氏(静岡文化芸術大学教授)のとても面白くて刺激的なお話、かいつまんでご報告したいと思います。

春画と聞くと、ポルノチックな浮世絵というか、「秘画」「猥褻画」などと表記されることが多いと思います。今回の展覧会もR18指定だし、そもそも日本国内の美術館博物館で、堂々と春画展と銘打った展覧会は初めてだそう。春画はもともとヨーロッパでの評価が高く、2013年から2014年にかけてロンドンの大英博物館で開催された『春画 日本美術における性のたのしみ』が大成功したのは、私もニュースで聞きかじっていました。性のいとなみを描いたものは古今東西あちこちにありますが、日本の春画は質量ともに群を抜いているそうで、春画展はヨーロッパ各国ですでに開催実績があるようです。

天下の大英博物館で大成功したのなら、と、同様の展覧会を日本で開催しようと企画したところ、開催に名乗りをあげる施設がなかなか見つからず、最終的に引き受けたのが細川護煕氏が理事長を務める永青文庫だったそうです。実際、日本なら国立博物館級で開催してしかるべき規模と内容なのに、個人美術館規模の永青文庫がなぜ?と思いましたが、国内、とくに公立の美術館博物館では「秘画」「猥褻画」だという偏見が根強いのでしょうか・・・。

早川聞多氏によると、江戸時代に描かれた浮世絵春画の9割以上は一般庶民の性風俗がモチーフで、子どもからお年寄り、あらゆる年齢層の男女が登場します。当時は「笑絵」「枕絵」と呼ばれていて、当時の人はこういうものを見て、ニヤッ、クスッと笑っていた。老若男女、貴賎を問わず、あらゆる人々に愛好されていたようで、この時代、性はどちらかといえば肯定的にとらえられていたといいます。春画のモチーフは古典故事をパロディにしたものも多く、枕草子とか唐代の漢詩の意味を性の場面に置き換えたものもあるそう。寺子屋教育が行き届き、識字率が高く、変体仮名文字もすらすら使いこなしていた江戸庶民の教養の高さがあってこその表現です。このことは、白隠禅画にも共通していることで、白隠さんが描く絵や画賛は、贈る相手の教養レベルに合わせて描かれたもの。絵の奇抜さばかりにとらわれていては、その意図は伝わりません。

早川氏の解説で印象的だったのは、「春画表現の特徴は、男性器と同様、女性器も誇大に描かれている。しかも顔と同じくらいの大きさで精密に描写されている。これは江戸人の“表裏一体”の人間観を暗示しているように思われる」ということ。顔と性器を並置させる・・・外面と内面を一つにして人間を表現する。なにやら仏の教えにも通じるような深い視点です。

実は空海が比叡山にいた時代、理趣経という秘経が伝わっており、これは性によって仏法を説く内容だったそう。上皇、公家、武家などの支配階級にも密やかに受け継がれてきたのだそうです。江戸庶民の性に対するおおらかさは、そんなところに起因しているのかもしれませんが、明治以降、性を禁忌すべきという西洋思想が入ってきて、性は隠匿されるもの、春画=猥褻だというレッテルが貼られてしまいました。

磯田氏が紹介したアメリカ美術商人フランシス・ホール(1822-1902)の日記によると、安政6年(1859)、開港直後の横浜にやってきたホールは、ある商家で老夫婦が丁寧に包まれた箱の中から猥褻画を取り出した。こういう本はたくさんあって恥じらいもなく人目にさらされることにショックを受けたそうです。2日後には別の家でも大事に保管されていた猥褻画をうやうやしく出してきて、その家の夫妻は少しも不謹慎であるとは思っていないのは明らかで、とくに上品で模範的に見える良家の婦人がなんら恥じることなく、自分のような初対面の異性と一緒にエロティックな美術を観ていることが理解困難だったと。・・・21世紀になって日本に先駆けて堂々と春画展を開いた西洋人も、150年前はこういう反応だったんですね(笑)。

磯田氏からは、さらにユニークな資料をご紹介いただきました。日露戦争の英雄・乃木希典の妻・乃木静子が書いた「母の訓」です。これ、内容は、嫁入りする女性に向けた“初夜の心得”。<常の心得>として「色を以て男に事ふるは妾のことにして、心を以て殿御に事ふるは正妻の御務に候・・・気品高ければ情薄くなり、情濃かれば品格を失ひ、中庸を得る事・・・」とあります。

<閨の御慎の事>という記述がスゴイですよ。

「閨中に入るときは必ず幾年の末までも始ての如く恥かしき面色を忘れ給ふべからず」

「殿方は枕辺に笑絵(春画)を開き之を眺め、または陰所に手を入れて探りなどし給ふことあり。かような時、心がけなき女性は興に乗じ、あられもなき大口を開き、或は自ら心を萌して息荒く鳴らし・・・用終れば見るも嫌になる由」

「閨の用事終れば陰所の始末し給ふに紙の音など殿御の耳に入らぬよう心がけられるべく候」

などなど、ものすごーく具体的な記述。これが静子の出身地鹿児島で大量に流布されていたそうです。

「日本文化は型の文化。性にも型やマニュアルが存在する」と磯田氏。しかしこういうものはオモテの歴史資料としては出てきません。「たとえば忍者には公的な史料がないからと言って歴史家はその存在を無視するが、秘術なんだから史料がないのが当たり前。性も同じ。歴史学とは本来、人間をとらえる学問である。文献史料がないものを民俗学に任せていてはいけない」という磯田氏の言葉は、歴史を学ぶ者としてジーンと心にしみました。

ほんの150年前まで、日本人がごくふつうに愛好していた春画が、近代以降、欧米発のグローバリゼーションによって猥褻扱いされたこと。それによって春画に描かれた古典故事を読み解く面白さや“表裏一体”という人間思想に触れる機会が損なわれたこと。このことの正否は自分にはつきかねますが、日本人がもともと持っていた根っこの部分を知らないまま、今のグローバリゼーションの枠組みの中で生活するのは、なんだかすごく損している気分になります。日本人として生まれたならば、日本人が歩んできた歴史の根っこをちゃんと見据えて生活していきたい。それができないと、海外の人の価値観や生活感をリスペクトできる人間になれないような気がする。テロを起こす人々は、そういう根っこを持てない、ある意味不幸な人々なんだろう・・・講演後はそんな思いに駆られました。

実際の展示会場は黒山の人だかりで、「こんな猥褻なものを老若男女が列をなして凝視するなんて・・・」と、ちょろっとフランシス・ホールふう気分になっちゃいましたが(笑)、いろいろな意味で刺激の多い展覧会でした。12月23日まで開催中ですので、上京の機会が有る方はぜひ。