前回記事で駿河白隠塾立ち上げに触れたところ、理事のお一人から感謝のメールと、郷土の偉人をまちづくりに活用した事例を紹介していただきました。愛知県東海市の細井平洲です。

パッと見、どこかで目にしたような名前だけど何した人だっけ・・・と思いあぐね、ネットで調べたら、かの上杉鷹山の師匠だった儒学者。あわてて本棚から埃をかぶった内村鑑三の『代表的日本人』を久しぶりに紐解いて、その名を確かめました。そしてすぐにAmazon kindle で童門冬二『上杉鷹山の師 細井平洲』を購入し、両国橋で辻芸人と一緒に街頭講義をしていた平洲を藁科松伯が米沢藩にスカウトし、上杉直丸(のちの鷹山)に初講義をするあたりまで一気に読んで、「白隠さんに似ているなあ~」と唸ってしまいました。

平洲は、藩主の教育係になっても街頭講義はやめないと宣言し、お屋敷の中で突然、庶民相手の講談口調で話し始めて家臣たちをビックリさせた。平洲は「たとえどんなよい内容であっても、表現が難しければ一般には理解できない。相手側の身に立って、どういう話し方をすれば理解できるかを工夫することが大切だ。それが人間に対する愛情なのだ」と諭し、両国橋で庶民に語り掛ける話法で若殿と家臣を教育したそうです。

白隠さんが残した膨大な書画も、相手のレベルに合わせ、白隠さんがさまざまな“メディア”を駆使して表現した禅の教えです。その教えの真意を正しく“解凍”し、現代へつなげようと、まずニューヨークやヨーロッパで白隠禅画を説き、東京国立博物館ではなく渋谷のBunkamura で白隠展を開いて若者や外国人の関心を集め、保守的な宗門や歴史家たちに刺激を与えているのが芳澤勝弘先生。平洲の「相手側の身に立って工夫するのが愛情」という一節が、そのまま重なるようです。

平洲と芳澤先生。並べてみてふと思い出したのが「芳洲」でした(すごーい単純な発想でスミマセン)。朝鮮通信使の接待役として活躍した対馬藩お抱えの儒学者雨森芳洲で、当ブログでも過去何度か触れてきました。こちらの記事が一番分かりやすいかな。

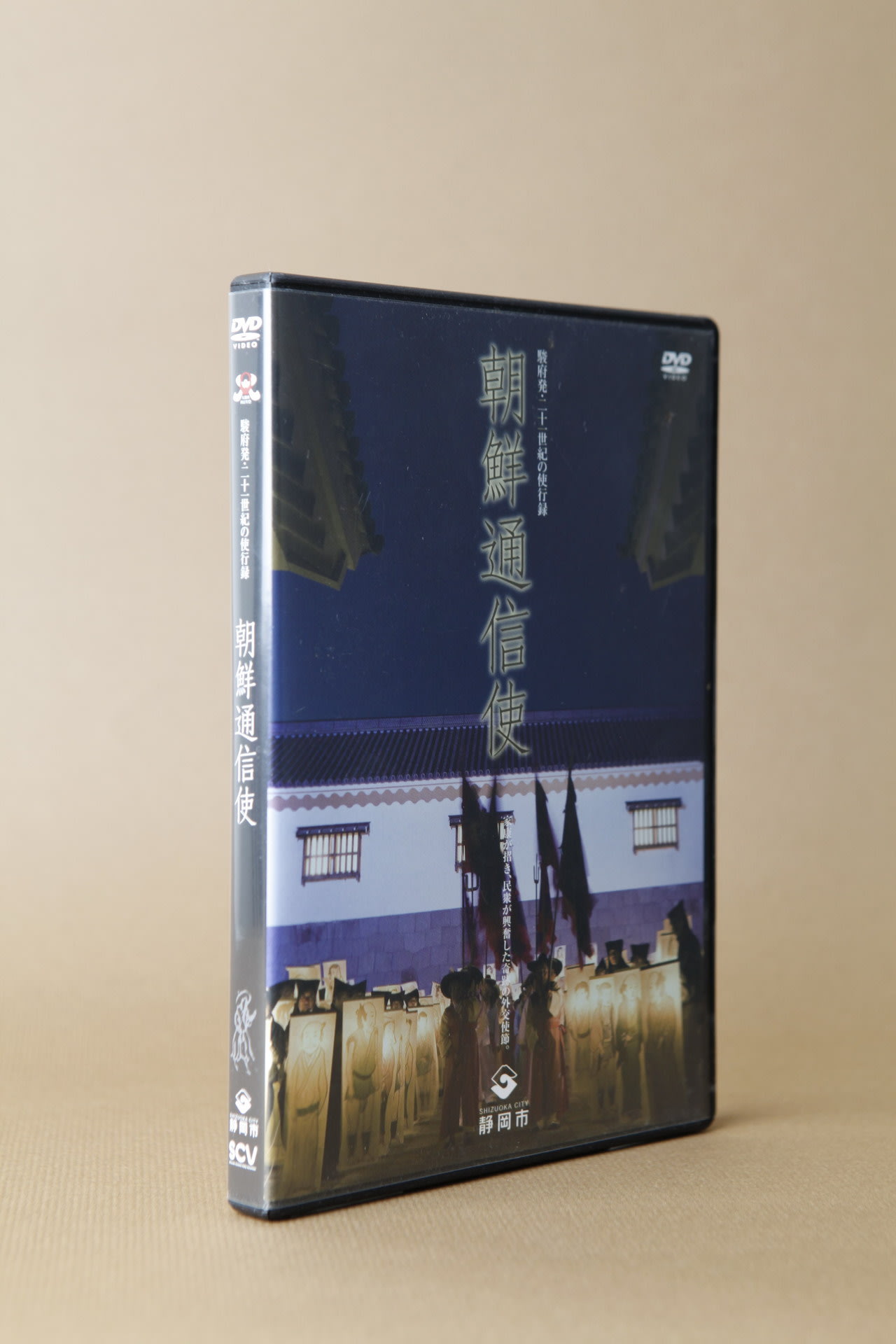

ここで2007年制作の【朝鮮通信使~駿府発二十一世紀の使行録】のシナリオから林隆三さんに朗読していただいた一節を紹介します。

【雨森芳洲(1668~1755)】

「滋賀県高月町雨森村に実家のある雨森芳洲は、17歳のころ、江戸で儒学者木下順庵の門下生となり、22歳で対馬藩に仕えます。そして長崎で中国語を、釜山で朝鮮語を学び、対馬藩の朝鮮担当役として活躍します。1711年と1719年には朝鮮通信使に江戸まで随行しました。」

「晩年、芳洲が著した『交隣提醒(こうりんていせい)』。この中に、文化の違う国とつきあう上で、芳洲が大切にしていたことが数多く記されています。」

(交隣提醒の朗読)

朝鮮との交際は、第一に人情・社会のありようを知ることが大切です。日本と朝鮮とは、何事によらず風習が異なり、好みも異なりますから、そういうことに理解なく日本の風習で朝鮮人と交わろうとすると食い違いが多く起こるのです。

朝鮮人は、日本人と言葉の上であっても争わないように心がけていますから、いつも自分の国のことは謙遜して言います。ところが日本人は、酒ひとつとってみても、“日本の酒は三国一でござるから、皆もそう承知しなさい”と威張り、朝鮮人がなるほどと答えれば同意したと思い込みます。もし彼らが日本の酒が三国一であると思っているなら、皆で集まる宴会の際、とくに日本酒を工面して用意するでしょうに、そうしないのは、日本人の口には日本酒がよく、朝鮮人の口には朝鮮の酒がよく、中国人の口には中国の酒がよく、オランダ人の口には焼酎に香草を浸した酒がよい、というのが自然の道理だからです。

誠信の交わりとは、多くの人が言うことですが、意味をはっきり理解していません。まことの心ということで、互いに欺かず、争わず、真実をもって交わることをいうのです。

朝鮮通信使のシナリオハンティングで最も印象深かったのが滋賀県高月町でした(脚本執筆時の苦労話についてはこちらもぜひご覧ください)。芳洲を郷土の偉人として町全体で称え、芳洲ゆかりの地は国際交流の場として活用されています。言葉や文化の異なる相手の立場を思いやる・・・そんな芳洲の教えが今の教育に生かされている。郷土の偉人をこんなふうにまちづくりに活かすって理想的だな、と思いました。

駿河白隠塾がどんなベクトルで進むのか、私には想像できませんが、平洲を活かした東海市(こちらを参照)、芳洲を活かした高月町のように、一般にメジャーでなくても出身地の人々が学校で当たり前のように学び、その教えを自然に身に着け、地域社会を豊かにしていく、人づくりによる地域創生につなげてほしいですね。そのために白隠塾でも各地の偉人活用事例を積極的にリサーチし、地域間同士で情報交換や学びあいの機会を作ったらどうかと思います。白隠さんと雨森芳洲は同世代に生きた人ですから、どこかですれ違っていたかもしれないし・・・!

そうそう、静岡県では平成21年に国文祭があったとき、【輝く静岡の先人】という偉人カタログ(白隠さんも載ってます)を作ったんですが、こういうのも作りっぱなしじゃダメですよね・・・。