昨日の記事「抱いてきたもの」が生む繋がりに感謝、子育ての現場に生かしたい「想像力を得るための文化人類学的視点」で、

”この「抱いてきたもの」に恥じないよう生きていきたいな、

コメントを読ませていただきながら、そう感じ入っていました。

「~に恥じない」と自らを「引き上げる」存在があるのって、

本当に幸せなことだと思います。

真っ暗闇をさまようことがあろうとも、灯台に照らされるようなものです。”

と書きました。

この言葉について、ちょっと書き留めておきます。

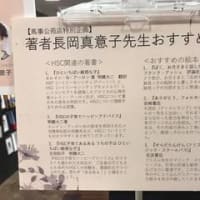

以前、特にHSCの子に対して、

「~したら恥ずかしいでしょ」という言葉を用いないようにした方がいい、

ということを書きました。

(ハイリーセンシティブチャイルドが「恥」の感情にがんじがらめにならないためにできる6つのこと)

心理学でも、

“「恥」という感情は、全存在の否定、なすすべなく望みもなし、

といった姿勢に繋がり、

「罪」という意識は、絞られた行動などが間違っているという意識から、

改善しようというモーティベーションに繋がる、“

とされていますしね。

特に「敏感な子」にとっては、

「恥ずかしいでしょ」は強烈過ぎて、

「恥の意識」にがんじがらめになってしまいがちだから用いない方がいいですよ、

というわけです。

私自身も、この感覚が個人的にもよーく分かるので、

子育てでも、「~したら恥ずかしいでしょ」という言葉は、

これまで使ったことがありません。

また自分自身に対しても、

「~したら恥ずかしい」という考え方には普段フォーカスしないんですが、

昨日は、「私自身が『抱いてきたもの』に恥じないよう生きていく」

という表現が、まさにぴったりだと感じました。

なぜか?

そんなことをつれづれと考えていたんですが、

この「抱いてきたもの」が、

私自身のバリューの中心にあたるからでしょうね。

つまり、「恥の意識」とは強力な破壊力さえ持つゆえに、

普段用いないわけですが、

昨日は、ここで用いずどこで用いるんだという気持ちになったほど、

これが、私自身の中心的なバリューなんだろうなと。

それは、

「周りの目」といった「外に律」を持ちがちな日本のような「恥の文化」ではなく、

「神は常に見ている」という「内に律」をもつことを理想とする欧米の「罪の文化」で、

「神に恥じないように生きる」というのと似ているのかもしれません。

日本では「お天道様に恥ずかしくないように」といった感覚かもしれませんね。

「~に恥じないよう生きる」という

中心的バリューを持てることの、

そしてそれらをシェアできる方々がいることの幸せを思いつつ。