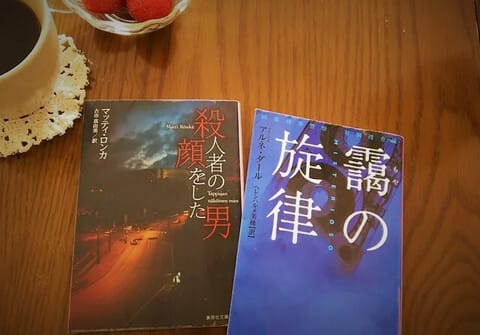

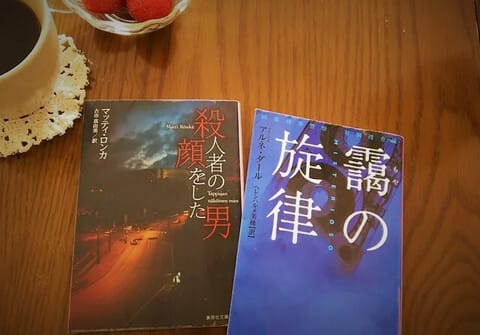

地味だけど読み甲斐のある小説。 ミステリ好きの友にお薦めした2冊です。 スウェーデンの警察小説と、 フィンランドの私立探偵ハードボイルド。

『靄の旋律 国家刑事警察 特別捜査班』アルネ・ダール著 ヘレンハルメ美穂・訳 集英社文庫 2012年

『殺人者の顔をした男』マッティ・ロンカ著 古市真由美・訳 集英社文庫 2014年

どちらも本国ではシリーズ化された小説で、 アルネ・ダールの《国家刑事警察 特別捜査班》シリーズは10作品書かれ、TVドラマ化もされているようです。 マッティ・ロンカの《私立探偵 ヴィクトル・カルッパ》のシリーズは7作品書かれ、 TVドラマ化もされ、 シリーズ第三作目の Ystävät kaukana は 北欧ミステリの最高賞ガラスの鍵賞も受賞したそうですが、 残念なことに日本ではこのあとの翻訳が出ていないのです。。。 こんなに年数が空いてしまったらもうムリかなぁ、、

シリーズ翻訳されていたら おうち時間にじっくり読みたい良作だと思うんです。 ジェットコースター的展開もなく、 名推理の謎解きにワクワクする、という小説でもないけれど、 文章でじんわり登場人物の心のうごきや背景を語っていく、、 こういうミステリ わりと好きです。

***

『靄の旋律 国家刑事警察 特別捜査班』アルネ・ダール著

アルネ・ダールは前に載せた(>>) 『時計仕掛けの歪んだ罠』の作者です。 『時計仕掛け~』は本の半分くらいを容疑者取り調べのシーンが占めていて、 とても濃密な文章が印象的でした。 その作者が99年から2008年にかけて出版した警察小説シリーズ。

『靄の旋律』は スウェーデンの国家刑事警察 特別捜査班(リーダーひとりと6人の捜査員から成るチーム)が、 財界の大物の連続殺人事件の犯人を捜し出す、という物語。

、、正直 スウェーデンの警察小説にまったく馴染みが無いかたは最初しんどいかも。。 北欧の名前、 チーム7人が誰が誰だかわからなくなるし ほかにもいっぱい人が出てくるし、、 そもそも国家刑事警察って何? (現在は組織が統一されたらしいですが、 スウェーデンのミステリには地方警察と、 もっと全国規模の重大事件を扱う国家警察と、 それから公安警察も出てきますね)

スウェーデン経済界の大物がたてつづけに殺されたことを危ぶみ、 各地の警察から選りすぐりのメンバーが招集され特捜部が組織される。 チームが立ち上がったものの、 犯人につながる手がかりは何も無し。。 まずは捜査会議だ、、 事件の裏に何があるのか、、 お前は家族関係、 お前は仕事関係、 お前は裏社会を、 お前は… と分担が決められて捜査が始まる、、 地道な聞き込み、 そして報告、 またまた会議、、、 その繰り返し がじっくり懇切丁寧に描写される。 さすが『時計仕掛け~』で300頁くらいひたすら尋問のシーンに費やした作家さん(笑) でも不思議と読み続けてしまう…

いちおうポール・イェルムという警部補が主人公なんだけど、 家庭生活の不安も抱え、 本の冒頭ではある事件をきっかけに退職の瀬戸際まで追い込まれたこともあり、 特捜部に昇進しても今ひとつ自信が無い。。

警察、 という語には 「察」という語がつかわれているように、 犯人像や被害者との接点を 《考察》《洞察》《推察》して捜査に当たるのだけれど、 自分の考えの根拠とは もしかすると《思い込み》《たんなる決めつけ》なんじゃないか、、と不安になってくる… (本文にそういう記述があるわけではないですが そういった不安がそこかしこに描かれるのです) 捜査会議や 地味な聞き込みや、 はたまた家庭の会話や、 そんな描写のなかに 自分が気づかない偏見や差別や性差や人種の問題を匂わせる… 作家さんの巧さです。

6人の捜査員それぞれの個性も丁寧に描かれていて ちゃんとそれぞれの見せ場も用意されていて、、 犯人にはなかなかたどり着けないものの、 刑事さんたちの人間模様が飽きさせません。 コワモテの刑事さんたちも ほぼ日々ハッタリの連続なのだとわかり けっこう泣かせて 笑えて すこしほっこりする。。。 刑事さんのオモテの頑張りと 《内なる声》の落差が読ませどころかな。。

シリーズが読めたらきっと それぞれの個性的な来歴の刑事さんたちの活躍が読めたのに、、 と思います。

前に書いたラーシュ・ケプレルのヨーナ・リンナは(>>) スウェーデン国家警察の警部だけれども、 なぜかフィンランド人でした。 この『靄の旋律』にも ひとり フィンランド人の特捜部メンバーがいて、 スウェーデン社会にフィンランド人の移民が多いということなのか、 スウェーデンとフィンランドは隣国だけど民族や歴史はぜんぜん違うみたいだし、 そういう微妙な軋轢の表現かしら… などと にわかにフィンランドにも興味が湧いて、 それで・・・ ⤵

***

『殺人者の顔をした男』マッティ・ロンカ著

フィンランドのミステリ小説はわりとめずらしいと思います。 この作品はミステリというか 私立探偵が依頼を受けて調査をしていくうちに なにごとかに巻き込まれていく、 というハードボイルド風の物語。

読み始めてすぐにフィンランドの歴史にぶち当たりました。 主人公のヴィクトルは、 フィンランドと国境を接しているロシア領カレリア共和国からの《帰国移民》。

、、 わが家の男子に (カレリア共和国って知ってる?)と訊いたら、 (シベリウスにカレリア序曲ってあるよ)と。。 あぁ! そうかシベリウス、、 フィンランディア!

、、思い出しました。 ロシアの圧政に対抗するフィンランド民族の団結の歌、、 中学生のときに合唱で歌いました。 歌詞は忘れていなかったけど、 現代史の中でその意味をあたらめて振り返ってみると 真に迫る。。 あぁ泣きそう…

オーロラ光る彼方の 真白き山を目指し 雄々しく進む若者 その頬赤く映ゆ 険しき道の彼方に 望みと幸は満つ ♪

カレリア地方というのはフィンランド民族の心の故郷であるそうで、 ソ連の侵攻から国を守るため 第二次大戦でフィンランドはドイツ軍と手を組み、 それで連合軍側に負けて敗戦国扱いとなり、 戦後 カレリア地方がソ連に割譲された、、 と。 (ウィキベディア カレリア>>)

話を戻して、、 主人公のヴィクトルは ソ連時代のカレリア出身のフィンランド人。 ソ連崩壊後、 フィンランドの首都ヘルシンキへ《帰国移民》として移住して、 そこで私立探偵として生活している。 探偵業といっても、 ロシア語とフィンランド語ができるから貿易書類を扱ったり、 移民たちの翻訳を助けたり、、 はたまた食べていくためにちょっと怪しげな取り引きも引き受けたりしている。。 ロシアや、 バルト三国のエストニアなどからやってくるヴィクトルの仕事相手たちが みんな怪しげで 危なげで…

なんだか現代のフィンランドの首都ヘルシンキを読んでいるという感じがしなくて、 なんだか50年代のマフィアとか裏組織の出てくるノワール小説みたいな味わい。。 でも怖い感じはぜんぜん無くて、 主人公ヴィクトルがロシア領の故郷に残してきたお母さんのことを想ったり、 ふるさとを想ったりする描写がとてもとてもノスタルジーに溢れてて、、 さっき カレリア地方はフィンランド人の心の故郷、、 と書きましたが 読む人はきっとヴィクトルの故郷に特別な想いを感じるのでしょう、、

でも、 解説にも書かれていましたが、 帰国移民のヴィクトルの立場は ロシアにいればフィンランド人と差別され、 フィンランドではロシア人と蔑まれ、、 フィンランド人の心の故郷カレリアなのに、 移民としての暮らしは簡単にはいかない。。 そんなフィンランドと カレリア地方と、 南のエストニアとの関係に想いをはせながら読んでいくと、 ヴィクトルがロシアの組織、 エストニアの組織、、 双方のいろんなこわい人とのあれこれに巻き込まれて…

でも、、 絶体絶命のピンチに陥っても 減らず口だけは叩きつづける、 そんなヴィクトルのキャラが良いです。 そして ロシア、 エストニア、 帰国移民のフィンランド人 三つ巴のまま、 その関係ならではのあっと驚くようなどんでん返しがあって、、 読後感はなかなか爽快。。。

この帰国移民というヴィクトルの境遇や フィンランドとロシアの歴史とかが 日本人にはピンと来ないかもしれませんが、 このシリーズはとっても貴重だと思うな、、 なんたって面白かったし。。 このシリーズ、 7作品はムリだとしても せめて《ガラスの鍵賞》受賞作品くらいは翻訳されないかしら、、 読みたいよ~!

それに フィンランドのこと、、 カレリア地方のこと、、 フィンランドとスウェーデンとの関係や違いとか、、 もっともっといろいろ読んでみたくなりました。 すでに新たなフィンランドの小説をいま読み始めているところです。。

、、 去年行くはずで来日中止になってしまった フィンランドの指揮者ユッカ=ペッカ・サラステさん指揮のシベリウスを聴きながら、、(いつか絶対聴きに行きたい)

フィンランドの読書 楽しみましょう

コロナが終息したら フィンランド料理のお店にも行きたいな… ロヒケイットとか ティッカマサラとか

食べたいな。。

もうすこし 頑張りましょう… ね

『靄の旋律 国家刑事警察 特別捜査班』アルネ・ダール著 ヘレンハルメ美穂・訳 集英社文庫 2012年

『殺人者の顔をした男』マッティ・ロンカ著 古市真由美・訳 集英社文庫 2014年

どちらも本国ではシリーズ化された小説で、 アルネ・ダールの《国家刑事警察 特別捜査班》シリーズは10作品書かれ、TVドラマ化もされているようです。 マッティ・ロンカの《私立探偵 ヴィクトル・カルッパ》のシリーズは7作品書かれ、 TVドラマ化もされ、 シリーズ第三作目の Ystävät kaukana は 北欧ミステリの最高賞ガラスの鍵賞も受賞したそうですが、 残念なことに日本ではこのあとの翻訳が出ていないのです。。。 こんなに年数が空いてしまったらもうムリかなぁ、、

シリーズ翻訳されていたら おうち時間にじっくり読みたい良作だと思うんです。 ジェットコースター的展開もなく、 名推理の謎解きにワクワクする、という小説でもないけれど、 文章でじんわり登場人物の心のうごきや背景を語っていく、、 こういうミステリ わりと好きです。

***

『靄の旋律 国家刑事警察 特別捜査班』アルネ・ダール著

アルネ・ダールは前に載せた(>>) 『時計仕掛けの歪んだ罠』の作者です。 『時計仕掛け~』は本の半分くらいを容疑者取り調べのシーンが占めていて、 とても濃密な文章が印象的でした。 その作者が99年から2008年にかけて出版した警察小説シリーズ。

『靄の旋律』は スウェーデンの国家刑事警察 特別捜査班(リーダーひとりと6人の捜査員から成るチーム)が、 財界の大物の連続殺人事件の犯人を捜し出す、という物語。

、、正直 スウェーデンの警察小説にまったく馴染みが無いかたは最初しんどいかも。。 北欧の名前、 チーム7人が誰が誰だかわからなくなるし ほかにもいっぱい人が出てくるし、、 そもそも国家刑事警察って何? (現在は組織が統一されたらしいですが、 スウェーデンのミステリには地方警察と、 もっと全国規模の重大事件を扱う国家警察と、 それから公安警察も出てきますね)

スウェーデン経済界の大物がたてつづけに殺されたことを危ぶみ、 各地の警察から選りすぐりのメンバーが招集され特捜部が組織される。 チームが立ち上がったものの、 犯人につながる手がかりは何も無し。。 まずは捜査会議だ、、 事件の裏に何があるのか、、 お前は家族関係、 お前は仕事関係、 お前は裏社会を、 お前は… と分担が決められて捜査が始まる、、 地道な聞き込み、 そして報告、 またまた会議、、、 その繰り返し がじっくり懇切丁寧に描写される。 さすが『時計仕掛け~』で300頁くらいひたすら尋問のシーンに費やした作家さん(笑) でも不思議と読み続けてしまう…

いちおうポール・イェルムという警部補が主人公なんだけど、 家庭生活の不安も抱え、 本の冒頭ではある事件をきっかけに退職の瀬戸際まで追い込まれたこともあり、 特捜部に昇進しても今ひとつ自信が無い。。

警察、 という語には 「察」という語がつかわれているように、 犯人像や被害者との接点を 《考察》《洞察》《推察》して捜査に当たるのだけれど、 自分の考えの根拠とは もしかすると《思い込み》《たんなる決めつけ》なんじゃないか、、と不安になってくる… (本文にそういう記述があるわけではないですが そういった不安がそこかしこに描かれるのです) 捜査会議や 地味な聞き込みや、 はたまた家庭の会話や、 そんな描写のなかに 自分が気づかない偏見や差別や性差や人種の問題を匂わせる… 作家さんの巧さです。

6人の捜査員それぞれの個性も丁寧に描かれていて ちゃんとそれぞれの見せ場も用意されていて、、 犯人にはなかなかたどり着けないものの、 刑事さんたちの人間模様が飽きさせません。 コワモテの刑事さんたちも ほぼ日々ハッタリの連続なのだとわかり けっこう泣かせて 笑えて すこしほっこりする。。。 刑事さんのオモテの頑張りと 《内なる声》の落差が読ませどころかな。。

シリーズが読めたらきっと それぞれの個性的な来歴の刑事さんたちの活躍が読めたのに、、 と思います。

前に書いたラーシュ・ケプレルのヨーナ・リンナは(>>) スウェーデン国家警察の警部だけれども、 なぜかフィンランド人でした。 この『靄の旋律』にも ひとり フィンランド人の特捜部メンバーがいて、 スウェーデン社会にフィンランド人の移民が多いということなのか、 スウェーデンとフィンランドは隣国だけど民族や歴史はぜんぜん違うみたいだし、 そういう微妙な軋轢の表現かしら… などと にわかにフィンランドにも興味が湧いて、 それで・・・ ⤵

***

『殺人者の顔をした男』マッティ・ロンカ著

フィンランドのミステリ小説はわりとめずらしいと思います。 この作品はミステリというか 私立探偵が依頼を受けて調査をしていくうちに なにごとかに巻き込まれていく、 というハードボイルド風の物語。

読み始めてすぐにフィンランドの歴史にぶち当たりました。 主人公のヴィクトルは、 フィンランドと国境を接しているロシア領カレリア共和国からの《帰国移民》。

、、 わが家の男子に (カレリア共和国って知ってる?)と訊いたら、 (シベリウスにカレリア序曲ってあるよ)と。。 あぁ! そうかシベリウス、、 フィンランディア!

、、思い出しました。 ロシアの圧政に対抗するフィンランド民族の団結の歌、、 中学生のときに合唱で歌いました。 歌詞は忘れていなかったけど、 現代史の中でその意味をあたらめて振り返ってみると 真に迫る。。 あぁ泣きそう…

オーロラ光る彼方の 真白き山を目指し 雄々しく進む若者 その頬赤く映ゆ 険しき道の彼方に 望みと幸は満つ ♪

カレリア地方というのはフィンランド民族の心の故郷であるそうで、 ソ連の侵攻から国を守るため 第二次大戦でフィンランドはドイツ軍と手を組み、 それで連合軍側に負けて敗戦国扱いとなり、 戦後 カレリア地方がソ連に割譲された、、 と。 (ウィキベディア カレリア>>)

話を戻して、、 主人公のヴィクトルは ソ連時代のカレリア出身のフィンランド人。 ソ連崩壊後、 フィンランドの首都ヘルシンキへ《帰国移民》として移住して、 そこで私立探偵として生活している。 探偵業といっても、 ロシア語とフィンランド語ができるから貿易書類を扱ったり、 移民たちの翻訳を助けたり、、 はたまた食べていくためにちょっと怪しげな取り引きも引き受けたりしている。。 ロシアや、 バルト三国のエストニアなどからやってくるヴィクトルの仕事相手たちが みんな怪しげで 危なげで…

なんだか現代のフィンランドの首都ヘルシンキを読んでいるという感じがしなくて、 なんだか50年代のマフィアとか裏組織の出てくるノワール小説みたいな味わい。。 でも怖い感じはぜんぜん無くて、 主人公ヴィクトルがロシア領の故郷に残してきたお母さんのことを想ったり、 ふるさとを想ったりする描写がとてもとてもノスタルジーに溢れてて、、 さっき カレリア地方はフィンランド人の心の故郷、、 と書きましたが 読む人はきっとヴィクトルの故郷に特別な想いを感じるのでしょう、、

でも、 解説にも書かれていましたが、 帰国移民のヴィクトルの立場は ロシアにいればフィンランド人と差別され、 フィンランドではロシア人と蔑まれ、、 フィンランド人の心の故郷カレリアなのに、 移民としての暮らしは簡単にはいかない。。 そんなフィンランドと カレリア地方と、 南のエストニアとの関係に想いをはせながら読んでいくと、 ヴィクトルがロシアの組織、 エストニアの組織、、 双方のいろんなこわい人とのあれこれに巻き込まれて…

でも、、 絶体絶命のピンチに陥っても 減らず口だけは叩きつづける、 そんなヴィクトルのキャラが良いです。 そして ロシア、 エストニア、 帰国移民のフィンランド人 三つ巴のまま、 その関係ならではのあっと驚くようなどんでん返しがあって、、 読後感はなかなか爽快。。。

この帰国移民というヴィクトルの境遇や フィンランドとロシアの歴史とかが 日本人にはピンと来ないかもしれませんが、 このシリーズはとっても貴重だと思うな、、 なんたって面白かったし。。 このシリーズ、 7作品はムリだとしても せめて《ガラスの鍵賞》受賞作品くらいは翻訳されないかしら、、 読みたいよ~!

それに フィンランドのこと、、 カレリア地方のこと、、 フィンランドとスウェーデンとの関係や違いとか、、 もっともっといろいろ読んでみたくなりました。 すでに新たなフィンランドの小説をいま読み始めているところです。。

、、 去年行くはずで来日中止になってしまった フィンランドの指揮者ユッカ=ペッカ・サラステさん指揮のシベリウスを聴きながら、、(いつか絶対聴きに行きたい)

フィンランドの読書 楽しみましょう

コロナが終息したら フィンランド料理のお店にも行きたいな… ロヒケイットとか ティッカマサラとか

食べたいな。。

もうすこし 頑張りましょう… ね