前回の 夜明けのお星さまが何か教えてくれていたかのように…

いろんなことが つながって つながって… とっても今 面白いのです。。

***

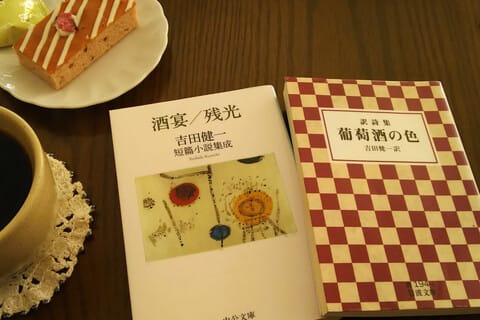

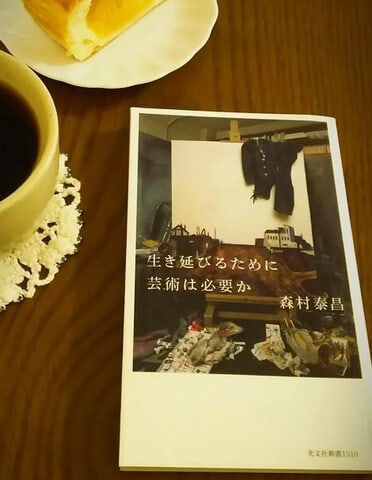

吉田健一さんが 吉田茂首相の息子だと知ってびっくりした、、と先日書きましたが… 年譜を見ていて、 健一さんのご結婚の媒酌人が 野上豊一郎&弥生子夫妻だったとのことで (英文学つながりか、お能つながり・・?)

健一さんの随筆には、 外国や英文学のことと共に 日本の古典や漢詩や、お能の筋書きのことや、 当時の帰国子女であられるのに日本文化にもとても詳しくて、、 昔のかたはさぞ勉強なさったのだろう… と思い

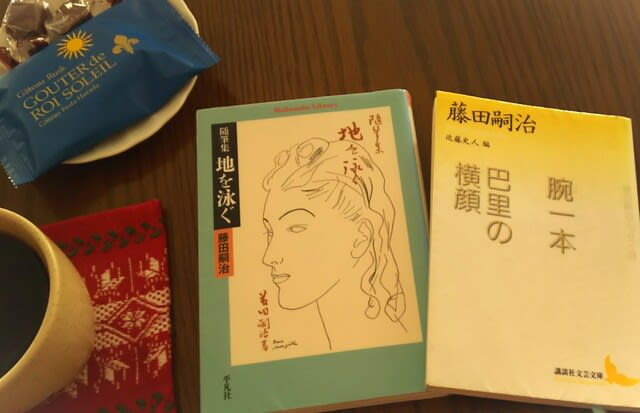

並行して内田百閒先生の戦後の随筆も読んでいたのですけど、、 そしたら (あら?)と 破顔してしまうような愉しいつながりも見つけて… (それはいずれ書くかもしれませんが…)

そのあと 久しぶりに白洲正子さんの随筆を読みたくなって、、(お能や古典のことも想い出したので) それで、アンソロジーのような文庫が出ていたのでそちらを読んでいたら、、 白洲さんが河上徹太郎のことを兄さんのように慕って書いていらっしゃる。。 河上徹太郎と言えば 吉田健一の読書でつい先日 健一さんが英国から帰って弟子入りのように教えを請うたとの経緯を読んだばかり。。 てことは、 白洲正子さんと吉田健一さんもつながるの…?

白洲正子さんと言えば 同時に浮かぶのが夫君ですよね。。 あの有名な白洲次郎さん、、(あの)と、つい付けたくなるのは その端正な風貌、 スポーツカーと白いTシャツとジーンズ、 そしてGHQに対峙した恐れぬ日本人、、などなどの有りあまる尊崇のかずかず…。 私もそんな表面的な部分しか知らないので、 特に触れまいと思ってきましたが… (白洲次郎は吉田茂の側近中の側近だったでしょ?) と家族に言われ、、 とつぜん吉田健一さんとの繋がりに興味が湧いてしまいました。。

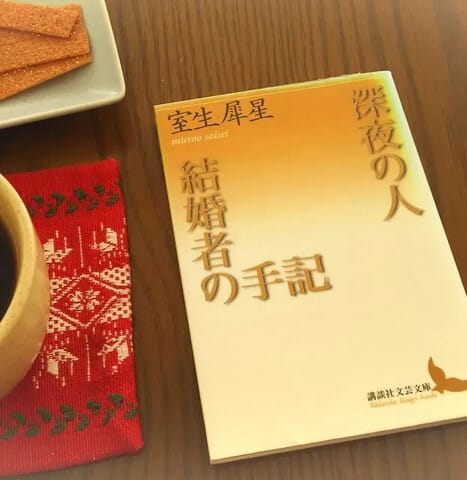

白洲正子さんはお酒や食も好んだかたでしたしね。。 白洲次郎さんは英国紳士風にスコッチウィスキーを嗜まれたようで、 吉田健一の短編に出てくる「百鬼」を見るような泥酔なぞは決してなさらなかっただろうと想像しますが、、

白洲正子さんの随筆に名前のみられる河上徹太郎も 小林秀雄も、 お酒抜きには語れないような人たちのようですし…

(小声で)個人的には、、 昭和の文壇とお酒と女性関係、、というものごとと その方たちの書いた作品のことを一緒くたにして語るのが大キライだったので、 文壇バーの裏話みたいなものには興味を持たなかったのです。 けど、、 白洲正子さんの書かれたものならば、、

というわけで

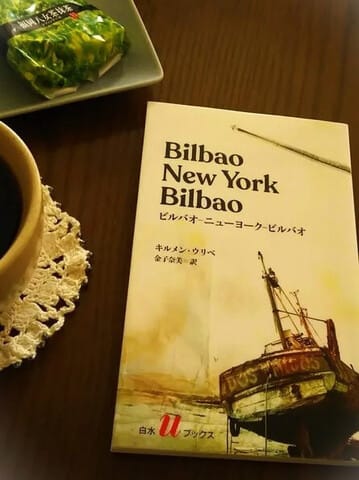

これから読みたい本が つながって つながって、 いっぱい増えてしまいました。 嬉しいことです。。 それとともに また古代文学やお仏像や いずれはお能のことも、 もっとよく知りたいなと思うのです。

『精選女性随筆集 白洲正子』 文春文庫

***

すっかり初夏の陽気になってきましたね

君を夏の日に喩えん… の眩しい季節がやってきます

いろんなことが つながって つながって… とっても今 面白いのです。。

***

吉田健一さんが 吉田茂首相の息子だと知ってびっくりした、、と先日書きましたが… 年譜を見ていて、 健一さんのご結婚の媒酌人が 野上豊一郎&弥生子夫妻だったとのことで (英文学つながりか、お能つながり・・?)

健一さんの随筆には、 外国や英文学のことと共に 日本の古典や漢詩や、お能の筋書きのことや、 当時の帰国子女であられるのに日本文化にもとても詳しくて、、 昔のかたはさぞ勉強なさったのだろう… と思い

並行して内田百閒先生の戦後の随筆も読んでいたのですけど、、 そしたら (あら?)と 破顔してしまうような愉しいつながりも見つけて… (それはいずれ書くかもしれませんが…)

そのあと 久しぶりに白洲正子さんの随筆を読みたくなって、、(お能や古典のことも想い出したので) それで、アンソロジーのような文庫が出ていたのでそちらを読んでいたら、、 白洲さんが河上徹太郎のことを兄さんのように慕って書いていらっしゃる。。 河上徹太郎と言えば 吉田健一の読書でつい先日 健一さんが英国から帰って弟子入りのように教えを請うたとの経緯を読んだばかり。。 てことは、 白洲正子さんと吉田健一さんもつながるの…?

白洲正子さんと言えば 同時に浮かぶのが夫君ですよね。。 あの有名な白洲次郎さん、、(あの)と、つい付けたくなるのは その端正な風貌、 スポーツカーと白いTシャツとジーンズ、 そしてGHQに対峙した恐れぬ日本人、、などなどの有りあまる尊崇のかずかず…。 私もそんな表面的な部分しか知らないので、 特に触れまいと思ってきましたが… (白洲次郎は吉田茂の側近中の側近だったでしょ?) と家族に言われ、、 とつぜん吉田健一さんとの繋がりに興味が湧いてしまいました。。

白洲正子さんはお酒や食も好んだかたでしたしね。。 白洲次郎さんは英国紳士風にスコッチウィスキーを嗜まれたようで、 吉田健一の短編に出てくる「百鬼」を見るような泥酔なぞは決してなさらなかっただろうと想像しますが、、

白洲正子さんの随筆に名前のみられる河上徹太郎も 小林秀雄も、 お酒抜きには語れないような人たちのようですし…

(小声で)個人的には、、 昭和の文壇とお酒と女性関係、、というものごとと その方たちの書いた作品のことを一緒くたにして語るのが大キライだったので、 文壇バーの裏話みたいなものには興味を持たなかったのです。 けど、、 白洲正子さんの書かれたものならば、、

というわけで

これから読みたい本が つながって つながって、 いっぱい増えてしまいました。 嬉しいことです。。 それとともに また古代文学やお仏像や いずれはお能のことも、 もっとよく知りたいなと思うのです。

『精選女性随筆集 白洲正子』 文春文庫

***

すっかり初夏の陽気になってきましたね

君を夏の日に喩えん… の眩しい季節がやってきます