タイトルにひどい言葉を使ってゴメンなさい。。 でも本の中で実際に登場人物がそう言っているのでそのまま使わせていただきました、、笑) どちらも数カ月前に読んだ本なのですが、 時間が経ってからもなんだか忘れられない。。 くそオヤジと言うか くそジジィと言うか、、 その語り口と人生のこと。。

・・・自分が父親を早く亡くしたせいか、 自分が大人になってから、 ひとりの大人同士として父親と人生を語りあったという経験がありません。 父親の口から 自分の過去を打ち明ける、、 知らなかった人生の一面をかいま見る、、 そのような経験が実際にある人はたくさんいるのかしら… 一緒に暮してきた親子でも(実の親子なら尚更)あらためて人生を語る、 なんてなかなかしないのかもしれませんね。。

でも 老人になった父を知らないからかな、 しみじみそんな話をしてみたかったな… なんて思うことも…。

***

『ピエールとクロエ』アンナ・ガヴァルダ著 飛幡祐規・訳 新潮社 2003年

『ピエールとクロエ』はフランスの話。

ある日とつぜん 夫が自分と子供を捨てて別の女のもとへ奔り 置き去りにされたクロエ。 物語は唐突な展開ではじまります。 クロエは夫の実家に来ている模様、、 夫に出ていかれて行方を知ろうと訪ねて来たのか、 それとも茫然自失して頼る所がなくて来たのか、 それはわからないけれど そのクロエに対し、 夫の父親であるピエールは、 クロエと幼い娘たちを今すぐ田舎の別荘へ連れて行くと言う。

、、どうやら田舎ののどかな場所でクロエの気持ちをなだめよう というつもりらしいのだが、この展開にまず私は吃驚。。 しかも行くのはピエールだけでその妻は行かないみたい。。 舅とクロエと孫娘ふたり、、いきなり車に乗せて、もう夜だというのに3時間ほど離れた別荘へ連れて行きます。。

何? この舅、 もしかしてクロエに気があるとか? おばあちゃんが一緒じゃないって何の為? 強引な展開にわたしはヘンな風に考えてしまいました、、

が、、 そんな話ではなく、 ここからクロエと堅物の舅ピエールとの ぎこちないながら時にホロっとくる長い長い語り合いが始まるのです。。 まずは冷え切った別荘の暖炉に薪を入れて…

フランスの小説らしく ふたりの会話だけで見事に読ませてくれます。 こんなふうにフランスの人たちは互いに心のうちを語り合うのでしょうか。。 義父と息子の妻、、 普通なら他人行儀になりそうだけれど、 舅をピエールと呼べるのも日本人の私にはなんだか眩しい。。

素敵なのは、 失意の底にある今のクロエが 自分の日頃の想いや舅への感情を素直にピエールにぶつけるさま。 ウィットもあり、可愛さもあり、 こんな女性を捨てるなんて。。

ある程度上流の 模範的父親像として振舞って来たピエールが、 どんなふうに堅物のくそオヤジなのかをクロエが言ってのけても 二人の会話が全然醜くない。 きっとピエールはこんなクロエが可愛くてたまらないのだろうな…

コチコチの体裁ばかりにとらわれた人間だとクロエに思われているピエールは、 やがて自分の過去の愛を語り始める。。

、、後はよしておきます。 ピエールの打ち明け話が、 ただ本当の自分をわかってもらいたいだけの押し付けがましい昔語りなのか、 この会話で果してクロエの悲しみの感情が癒されていくことになるのか、、 感じ方はいろいろかもしれません。 心温まる結末、というのでもないし… でもそこが良い。。

作者のアンナ・ガヴァルダさんのデビュー作、 短篇集『泣きたい気分』も読んでみました。みじかい描写や会話でハッとするような展開の物語を創造するのがとても上手な作家さん。 短篇集のほうは、 日常のさまざまな境遇のひとが、 いろんな意味で(嬉しい、悲しい、おどろき、絶望…etc)、 もう泣きたい!! という瞬間に至る物語をあつめたもので、 誰もが楽しめる小説だと思います。

でも、 じっくりと、 そうかなぁとか そうじゃないとか そうかも…とか いろいろ感じながら読み進める長編小説を、 ぜひまた読んでみたいなぁ。。 『ピエールとクロエ』はもう20年も前の出版ですがフランスでベストセラー作家だというアンナ・ガヴァルダさん。 他にも作品がきっとあるはず。

『ピエールとクロエ』、 読み終えてあとからじわじわくる良い小説だと思います。

ちなみに映画化もされているようです。

Je l'aimais (imdb)

***

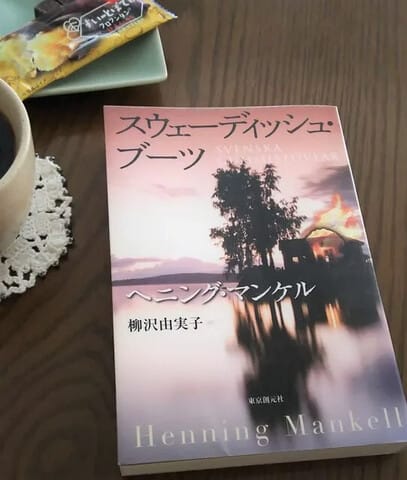

『スウェーディッシュ・ブーツ』 ヘニング・マンケル著 柳沢由実子・訳 東京創元社 2023年

こちらは今年の4月に日本で翻訳出版されたばかりの本です。

刑事ヴァランダーシリーズを書いた、ヘニング・マンケルさんの最後の小説。

この物語は前作『イタリアン・シューズ』の続編ということになっており、 『イタリアン・シューズ』はミステリ小説ではなく 初老の孤独な男の人生再生の物語でした。 とてもユニークな物語でしたが 続編ということなら登場人物も舞台も固定されてしまうので、 一体あの続きがどう描かれるのかなんだか想像できなかったのですが、 今作の『スウェーディッシュ・ブーツ』には住宅放火というミステリ要素も加わって新たな作品としての味わいがありました。

、、ん~~ でも、 この小説は ヘニング・マンケルさん自身も人生の終末を覚悟して書かれただろうということを どうしても意識せずには読めませんでした。 その意味もあって、 私には『イタリアン・シューズ』と、ヴァランダーシリーズの最後の『苦悩する男』と、 この『スウェーディッシュ・ブーツ』の3作品はどうしてもばらばらに考えることは出来ないのです。。

『苦悩する男』のときに書きましたが(読書記>>)、 孤独な男の老後というテーマで 先に『イタリアン・シューズ』を書いてしまったが為に、 ヴァランダーの結末はそれとは違ってあのようにせざるを得なかったんだろう…と思いましたが、、 そのうえに今度はヘニング・マンケルさん自身が病に冒されて ご自分の終末というものと向き合わなければならなかった時に、 この『スウェーディッシュ・ブーツ』をどう書くか… きっとすごくすごくお考えになって、 きっとものすごくいろんな想いを込めてこの作品を書かれたのだろうと、、 そう思わずにはいられません。。

だけど… そんな私の想像をよそに

この物語の主人公は、 やっぱり、というか見事なまでにやっぱりダメな《くそオヤジ》なのでした。。 はい、実にもう。。

前作のときに書いたのをそのまま引用します… 「実に 身勝手で、 ダメで、 弱くて、 でも強がりで、、 孤独を選んだくせに 心の中には消すことの出来ない何か 悔いや おさまりのつかない抗いや… 云々」 ぜんぜん変わっていません。。

スウェーデンの群島の小さな島に独り暮らす70歳の男、、 真夜中のとつぜんの火災で焼け出され 所持品の一切を失ったうえに 自宅を自分で放火した疑いもかけられる。 前作よりさらに意固地さや偏屈さも増した気がする。。 そして、 不審火のニュースを取材に来た女性ジャーナリストに対しては いきなり老人の思慕が暴走…

、、最後の作品になるかも知れないとわかっていても美談などにしない、 人間の弱さ身勝手さどうしようもなさと向き合って、 とてもではないけど感情移入は出来ないよ、という困ったジジイを書ききったヘニング・マンケルさんは偉いと思います。。 そして そこかしこで語られるこの男の思い出話は、 おそらくマンケルさん自身の思い出と重なっていて、 それが人生の置手紙のようにたくさん散りばめられている。

ヴァランダーシリーズでずっと取り上げてきた社会問題や 世界の貧困や格差の問題なども、 書かずにはいられなかったんだな…と感じられ、、 小説の仕上がりという意味では少し詰め込み過ぎな感じもあるかもしれません。 でもひとりの男の人生ですもの、、 こんなもんじゃない様々が書ききれないほどあるはずですよね。。

放火犯人のミステリは… あれは何故だったんだろう、、 と 人間というものの不可解さとして残ります… とてもヘニング・マンケルさんらしい作品だったと思います。 やはり書ききれなかったヴァランダーのもうひとつの老後、、という感じもするかな…

タイトルのスウェーディッシュブーツ、、 主人公がこだわったトレトン社製のゴム長靴というのも検索してみました。 ほんとうに丈夫そうで、 北欧らしくシンプルでもどこかしらおしゃれ。 永遠に受け継がれる名品、なのでしょうね。。

***

このところよく聞く言葉で タイムパフォーマンス、 略してタイパ。 いかに効率良く、 短い時間で効果や結果を手にするか。。 今はそういう時代。

そんな時代には読書などというのは最も不効率なものかもしれません。 何時間も読んでみなければどんな本かもわからない。 読み終えてみなければそれが自分の心にどう響くかもわからない。。

きょうの2冊はタイパの意味では 効果や結果につながるような物語じゃないかもしれません。 だから忙しいひとにはそんなにオススメできないかも、、。

ピエールの言葉…

私はね、 自分にこの『間違う権利』を許さなかったんだ……。

ふと立ち止まってみることが

人生をふりかえることが

できるようになったら

くそオヤジにも微笑んでみては…。。

・・・自分が父親を早く亡くしたせいか、 自分が大人になってから、 ひとりの大人同士として父親と人生を語りあったという経験がありません。 父親の口から 自分の過去を打ち明ける、、 知らなかった人生の一面をかいま見る、、 そのような経験が実際にある人はたくさんいるのかしら… 一緒に暮してきた親子でも(実の親子なら尚更)あらためて人生を語る、 なんてなかなかしないのかもしれませんね。。

でも 老人になった父を知らないからかな、 しみじみそんな話をしてみたかったな… なんて思うことも…。

***

『ピエールとクロエ』アンナ・ガヴァルダ著 飛幡祐規・訳 新潮社 2003年

『ピエールとクロエ』はフランスの話。

ある日とつぜん 夫が自分と子供を捨てて別の女のもとへ奔り 置き去りにされたクロエ。 物語は唐突な展開ではじまります。 クロエは夫の実家に来ている模様、、 夫に出ていかれて行方を知ろうと訪ねて来たのか、 それとも茫然自失して頼る所がなくて来たのか、 それはわからないけれど そのクロエに対し、 夫の父親であるピエールは、 クロエと幼い娘たちを今すぐ田舎の別荘へ連れて行くと言う。

、、どうやら田舎ののどかな場所でクロエの気持ちをなだめよう というつもりらしいのだが、この展開にまず私は吃驚。。 しかも行くのはピエールだけでその妻は行かないみたい。。 舅とクロエと孫娘ふたり、、いきなり車に乗せて、もう夜だというのに3時間ほど離れた別荘へ連れて行きます。。

何? この舅、 もしかしてクロエに気があるとか? おばあちゃんが一緒じゃないって何の為? 強引な展開にわたしはヘンな風に考えてしまいました、、

が、、 そんな話ではなく、 ここからクロエと堅物の舅ピエールとの ぎこちないながら時にホロっとくる長い長い語り合いが始まるのです。。 まずは冷え切った別荘の暖炉に薪を入れて…

フランスの小説らしく ふたりの会話だけで見事に読ませてくれます。 こんなふうにフランスの人たちは互いに心のうちを語り合うのでしょうか。。 義父と息子の妻、、 普通なら他人行儀になりそうだけれど、 舅をピエールと呼べるのも日本人の私にはなんだか眩しい。。

素敵なのは、 失意の底にある今のクロエが 自分の日頃の想いや舅への感情を素直にピエールにぶつけるさま。 ウィットもあり、可愛さもあり、 こんな女性を捨てるなんて。。

ある程度上流の 模範的父親像として振舞って来たピエールが、 どんなふうに堅物のくそオヤジなのかをクロエが言ってのけても 二人の会話が全然醜くない。 きっとピエールはこんなクロエが可愛くてたまらないのだろうな…

コチコチの体裁ばかりにとらわれた人間だとクロエに思われているピエールは、 やがて自分の過去の愛を語り始める。。

、、後はよしておきます。 ピエールの打ち明け話が、 ただ本当の自分をわかってもらいたいだけの押し付けがましい昔語りなのか、 この会話で果してクロエの悲しみの感情が癒されていくことになるのか、、 感じ方はいろいろかもしれません。 心温まる結末、というのでもないし… でもそこが良い。。

作者のアンナ・ガヴァルダさんのデビュー作、 短篇集『泣きたい気分』も読んでみました。みじかい描写や会話でハッとするような展開の物語を創造するのがとても上手な作家さん。 短篇集のほうは、 日常のさまざまな境遇のひとが、 いろんな意味で(嬉しい、悲しい、おどろき、絶望…etc)、 もう泣きたい!! という瞬間に至る物語をあつめたもので、 誰もが楽しめる小説だと思います。

でも、 じっくりと、 そうかなぁとか そうじゃないとか そうかも…とか いろいろ感じながら読み進める長編小説を、 ぜひまた読んでみたいなぁ。。 『ピエールとクロエ』はもう20年も前の出版ですがフランスでベストセラー作家だというアンナ・ガヴァルダさん。 他にも作品がきっとあるはず。

『ピエールとクロエ』、 読み終えてあとからじわじわくる良い小説だと思います。

ちなみに映画化もされているようです。

Je l'aimais (imdb)

***

『スウェーディッシュ・ブーツ』 ヘニング・マンケル著 柳沢由実子・訳 東京創元社 2023年

こちらは今年の4月に日本で翻訳出版されたばかりの本です。

刑事ヴァランダーシリーズを書いた、ヘニング・マンケルさんの最後の小説。

この物語は前作『イタリアン・シューズ』の続編ということになっており、 『イタリアン・シューズ』はミステリ小説ではなく 初老の孤独な男の人生再生の物語でした。 とてもユニークな物語でしたが 続編ということなら登場人物も舞台も固定されてしまうので、 一体あの続きがどう描かれるのかなんだか想像できなかったのですが、 今作の『スウェーディッシュ・ブーツ』には住宅放火というミステリ要素も加わって新たな作品としての味わいがありました。

、、ん~~ でも、 この小説は ヘニング・マンケルさん自身も人生の終末を覚悟して書かれただろうということを どうしても意識せずには読めませんでした。 その意味もあって、 私には『イタリアン・シューズ』と、ヴァランダーシリーズの最後の『苦悩する男』と、 この『スウェーディッシュ・ブーツ』の3作品はどうしてもばらばらに考えることは出来ないのです。。

『苦悩する男』のときに書きましたが(読書記>>)、 孤独な男の老後というテーマで 先に『イタリアン・シューズ』を書いてしまったが為に、 ヴァランダーの結末はそれとは違ってあのようにせざるを得なかったんだろう…と思いましたが、、 そのうえに今度はヘニング・マンケルさん自身が病に冒されて ご自分の終末というものと向き合わなければならなかった時に、 この『スウェーディッシュ・ブーツ』をどう書くか… きっとすごくすごくお考えになって、 きっとものすごくいろんな想いを込めてこの作品を書かれたのだろうと、、 そう思わずにはいられません。。

だけど… そんな私の想像をよそに

この物語の主人公は、 やっぱり、というか見事なまでにやっぱりダメな《くそオヤジ》なのでした。。 はい、実にもう。。

前作のときに書いたのをそのまま引用します… 「実に 身勝手で、 ダメで、 弱くて、 でも強がりで、、 孤独を選んだくせに 心の中には消すことの出来ない何か 悔いや おさまりのつかない抗いや… 云々」 ぜんぜん変わっていません。。

スウェーデンの群島の小さな島に独り暮らす70歳の男、、 真夜中のとつぜんの火災で焼け出され 所持品の一切を失ったうえに 自宅を自分で放火した疑いもかけられる。 前作よりさらに意固地さや偏屈さも増した気がする。。 そして、 不審火のニュースを取材に来た女性ジャーナリストに対しては いきなり老人の思慕が暴走…

、、最後の作品になるかも知れないとわかっていても美談などにしない、 人間の弱さ身勝手さどうしようもなさと向き合って、 とてもではないけど感情移入は出来ないよ、という困ったジジイを書ききったヘニング・マンケルさんは偉いと思います。。 そして そこかしこで語られるこの男の思い出話は、 おそらくマンケルさん自身の思い出と重なっていて、 それが人生の置手紙のようにたくさん散りばめられている。

ヴァランダーシリーズでずっと取り上げてきた社会問題や 世界の貧困や格差の問題なども、 書かずにはいられなかったんだな…と感じられ、、 小説の仕上がりという意味では少し詰め込み過ぎな感じもあるかもしれません。 でもひとりの男の人生ですもの、、 こんなもんじゃない様々が書ききれないほどあるはずですよね。。

放火犯人のミステリは… あれは何故だったんだろう、、 と 人間というものの不可解さとして残ります… とてもヘニング・マンケルさんらしい作品だったと思います。 やはり書ききれなかったヴァランダーのもうひとつの老後、、という感じもするかな…

タイトルのスウェーディッシュブーツ、、 主人公がこだわったトレトン社製のゴム長靴というのも検索してみました。 ほんとうに丈夫そうで、 北欧らしくシンプルでもどこかしらおしゃれ。 永遠に受け継がれる名品、なのでしょうね。。

***

このところよく聞く言葉で タイムパフォーマンス、 略してタイパ。 いかに効率良く、 短い時間で効果や結果を手にするか。。 今はそういう時代。

そんな時代には読書などというのは最も不効率なものかもしれません。 何時間も読んでみなければどんな本かもわからない。 読み終えてみなければそれが自分の心にどう響くかもわからない。。

きょうの2冊はタイパの意味では 効果や結果につながるような物語じゃないかもしれません。 だから忙しいひとにはそんなにオススメできないかも、、。

ピエールの言葉…

私はね、 自分にこの『間違う権利』を許さなかったんだ……。

ふと立ち止まってみることが

人生をふりかえることが

できるようになったら

くそオヤジにも微笑んでみては…。。