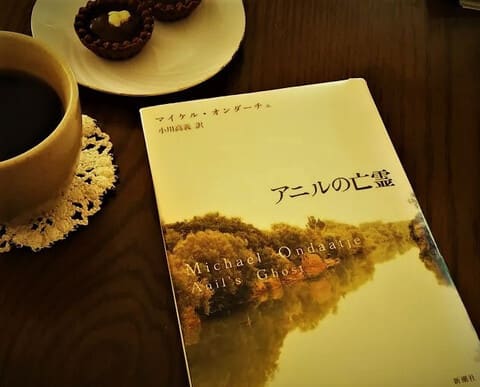

14日と8日に書いた マイケル・オンダーチェ著『アニルの亡霊』のこと。 読後記をなんとかまとめてみます。。

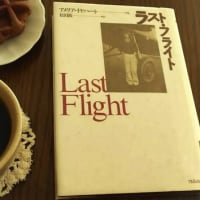

『アニルの亡霊』マイケル・オンダーチェ著 小川高義・訳 新潮社 2001年

衝撃を受けた、、 感動した、、 苦しかった、、 泣いた

、、しばらく どうしていいかわからないほど、、

と14日に書いて あの後、、 頭のなかに『アニルの亡霊』の登場人物たちのことがずっと取り憑いていました。 夜ねむっている間にも なにやらそのことを考えていて、、 考えてもなにか結論に至る筈はなく、、 それくらい複雑で 容易い救いなど在り得ないのがわかっているのに、 考えずにはいられなくて… そうした日々が数日つづき…

このことが タイトルでもある《亡霊》なのだ、、と気づきました。

タイトルではアニルの、ですが 読者の心に取り憑くのは アニルひとりではありません。 アニルとは、 内戦のつづくスリランカへ 国際機関からの派遣で 政府による虐殺の実態を調査するためにやってきた法医学者の女性のこと。。 いわば、 西側諸国にすむ私たちと同じ視点の人間。。

読み終えて、 私たちの脳裡にいつまでも取り憑いて消えないのは、 アニルがスリランカでの調査で出会う人たち、 彼らの生活、 彼らの記憶、 彼らの死、 彼らの愛、、 その全ての上にのしかかる内戦という不可解。 ありとあらゆるわけのわからなさ、、。

小説の語り口は 他のオンダーチェ作品と同様に、 いく人かの登場人物の物語を断片的に挿入していくという形です。 主要な登場人物は、

アニルの現地調査に同行する、 スリランカ側の考古学者《サラス》

サラスの学問の師だという修験者のような老人《バリバナ》

アニルとサラスの調査に、遺骨の修復家として加わる《アーナンダ》

救急病院の外科医でサラスの弟である《ガミニ》

それ以外にも過去や記憶の物語に登場する多くの人物、、

、、 読み始めて最初のうちは、 スリランカの内戦が主題なのか、 アニルという女性の成長物語か、 つぎつぎに断片的に語られる登場人物がどう物語にかかわってくるのか、 なかなかストーリーが掴めずに、、 それが(8日に書いたように) 三分の一を過ぎた辺りから 一気に物語世界に吸い込まれ、、

読み終えてみると、 ばらばらにみえた登場人物の過去や、 それぞれの生き様がひとつの大きな物語世界を構築し、、 そのなかで 彼らは生身の血肉をもった人間として生き、 傷つき、、 やがて 衝撃の展開をむかえる……。 その場に放り込まれた読者は、 しばし言葉を失い、 成すすべの無い自分に放心し、 涙する。。

そうして 決して消えることの無い傷痕のように 物語は心の奥深くに突き刺さっていました。。

***

、、 読んでいる間、 そして読み終えてから、 ずっと限りない疑問が頭に渦巻いていました。 なぜ? どうして… と。

なぜ、 なんのために内戦をしているのか そのことがまずわからない。

歴史を知らないからだろうとウィキのスリランカの内戦の項をみてみても、 その記述の複雑さに 政情を理解するのは無理と諦めました。 物語のなかの記述だけを頼りに読み進め、、

法医学のアニルの調査に同行する相手がなぜ考古学者なのだろう・・・

遺骨から身元や死因を特定したとして、殺し殺される内戦下でどうやってそれが意図的な虐殺だと証明できるんだろう・・・

内戦のなかでサラスは考古学者として何をしているのだろう… 遺跡の発掘とか考古学の調査とか成り立つのだろうか・・・

テロや報復や際限のない殺し合いのなかで、ガミニはどうして医者を続けていられるのか・・・

学問とか 医学とか、 学会とか 大学とか、 そんなものがどうやって成り立っていけるんだろうか・・・

さらに、、

彼の、 また彼女の、 愛の記憶を語るのは なにを意味するのだろう・・・

なぜ彼は、 あの女性を愛したのだろう… あの愛してはいけないひとを・・・

内戦下の状況とは繋がりのない 愛の物語が語られるのはなぜだろう・・・

こんな世界で、 人は宗教とか 寺院とか 仏像とかに なにを思い なにを信じるのだろう・・・

最後の場面は、、 わたしたちに何を伝えようとしているのだろう・・・

ばらばらにみえる登場人物たちが最終的にはひとつの大きな物語世界を構築し… とさきほど書いたけれども、 この物語世界でオンダーチェさんが示そうとしたものは 何だろう・・・

こうした際限のない疑問に、 ひとつの答えを出すことなどできそうもないし、 そもそも答えられるものであれば オンダーチェさんはこれを小説という形になどしないだろう。 読み手がいだくであろうこうした疑問 全てを念頭に、オンダーチェさんはこの作品を書いていらっしゃるだろうと思うのです。

なぜ、 どうして、、という疑問は消えない。 けれども 衝撃の展開と、 ラストの場面のなかに さし示す何かがある・・・

忘れられない場面、、 悲惨な状況下であるのに 崇高さを感じる描写は いくつもありました(もっとも鮮烈に記憶に残った部分は ストーリーに重要な部分でここに挙げられませんが)

外科医であるガミニの物語はとりわけ心に残りました。 初めのほうの一部を…

ひとしきり攻撃があると一週間で鎮痛剤が底をついた。 そういうときは損得を忘れる。 苦しい叫びがあがるなかで、ただ夢中である。 いくらかでも整然としたものを大事にしたくなる―――(略) ガミニは深夜の手術を終えると東側の病棟へ歩いていった。 病気の子供がいる。 母親の姿もある。 簡便な椅子に腰かけた母親が、頭と上体を子供のベッドにもたせかけ、小さな手を握ったまま眠っているのだった。 (略) 祖国の原理だとか、所有権のプライドだとか、個人の権利でさえも、ことごとしく言い立てる者は嫌いだった。 そういう動機で行動すれば、結局は薄情な権力に取り込まれる。 自分も敵も善悪の度合いはどっちもどっち。 信ずるに足るものは子供に寄り添って寝る母親くらいしかない。 あの姿には子供に夜を越させようという優しい生命維持の営みがある。

今、こうして書いてきてみて、、

なぜだろうと上に書いたさまざまの疑問、、 内戦下の考古学とか 医学とか、 学問とか、 宗教とか、 愛とか、、

そういうものはすべて、 戦争の対極にあるものなんだ…と ふと思いました。 人間が 人間として受け継いでいける、 よりどころに出来る、、 (絶望的生活のなかでどうやってよりどころに出来るかはわからないけれど…) ガミニの言う 「信ずるに足るもの」。

母親にとっては握りしめている病気の子供の手。 この夜をなんとか越させようとする、 命を明日へつなげようとする想い。。

***

本の紹介文のところにこうあります。

内戦の深傷を負うスリランカで、生死を超えて手渡される叡智と尊厳―

ストーリーを思うと、 一瞬 なんのことだろう、、 と ちょっと不思議な感じがします。。 でも、 オンダーチェさんの「謝辞」を読んだ時に、 はっとしたことを思い出しました。

「謝辞」には 参考文献として スリランカの遺跡や美術に関する論文や、 外科医療に関する論文などが列記されていて、 そこには 小説の登場人物とおなじ《アーナンダ》や 《ガミニ》 という執筆者の名前がありました。

小説のなかの人物がその人のこと、というわけではないのかもしれません、、 論文の著者からたまたま名前を借りたということかもしれません。 でも、 長い内戦下にあっても、そのように論文を書いてのこした人がいるということに、 深い感動をおぼえました。 そのような人たちがいたから この小説は書かれたのだと。

叡智と尊厳、、 受け渡す、、 明日へつなげていく、 ということの意味を感じました。

内戦のなかで考古学や医学をどうやって成り立たせていけるのか… などと考えた私への答えがこの「謝辞」にあったのです。

そして、、 ラストの場面の意味にも・・・

***

『アニルの亡霊』の世界は スリランカというひとつの国のことではないとあらためて思う。。

先日までつづいていた、平和の祭典であるオリンピックのさなかから、、 そして今日も、、 不穏な軍事侵攻のニュースが届きます…

なんのために…

どういう理由や権限があって そんなことが許されるのだろう…

未知の感染症などという 人類共通の敵というものが現れたら、 少しは世界が協力して 人類全体を明日へつなげる努力をするんじゃないか、、と

そんなことを想ったりもしたのにな。。

人間て、、 愚かなんだろうか… 尊いものなのだろうか…

pray for peace...

『アニルの亡霊』マイケル・オンダーチェ著 小川高義・訳 新潮社 2001年

衝撃を受けた、、 感動した、、 苦しかった、、 泣いた

、、しばらく どうしていいかわからないほど、、

と14日に書いて あの後、、 頭のなかに『アニルの亡霊』の登場人物たちのことがずっと取り憑いていました。 夜ねむっている間にも なにやらそのことを考えていて、、 考えてもなにか結論に至る筈はなく、、 それくらい複雑で 容易い救いなど在り得ないのがわかっているのに、 考えずにはいられなくて… そうした日々が数日つづき…

このことが タイトルでもある《亡霊》なのだ、、と気づきました。

タイトルではアニルの、ですが 読者の心に取り憑くのは アニルひとりではありません。 アニルとは、 内戦のつづくスリランカへ 国際機関からの派遣で 政府による虐殺の実態を調査するためにやってきた法医学者の女性のこと。。 いわば、 西側諸国にすむ私たちと同じ視点の人間。。

読み終えて、 私たちの脳裡にいつまでも取り憑いて消えないのは、 アニルがスリランカでの調査で出会う人たち、 彼らの生活、 彼らの記憶、 彼らの死、 彼らの愛、、 その全ての上にのしかかる内戦という不可解。 ありとあらゆるわけのわからなさ、、。

小説の語り口は 他のオンダーチェ作品と同様に、 いく人かの登場人物の物語を断片的に挿入していくという形です。 主要な登場人物は、

アニルの現地調査に同行する、 スリランカ側の考古学者《サラス》

サラスの学問の師だという修験者のような老人《バリバナ》

アニルとサラスの調査に、遺骨の修復家として加わる《アーナンダ》

救急病院の外科医でサラスの弟である《ガミニ》

それ以外にも過去や記憶の物語に登場する多くの人物、、

、、 読み始めて最初のうちは、 スリランカの内戦が主題なのか、 アニルという女性の成長物語か、 つぎつぎに断片的に語られる登場人物がどう物語にかかわってくるのか、 なかなかストーリーが掴めずに、、 それが(8日に書いたように) 三分の一を過ぎた辺りから 一気に物語世界に吸い込まれ、、

読み終えてみると、 ばらばらにみえた登場人物の過去や、 それぞれの生き様がひとつの大きな物語世界を構築し、、 そのなかで 彼らは生身の血肉をもった人間として生き、 傷つき、、 やがて 衝撃の展開をむかえる……。 その場に放り込まれた読者は、 しばし言葉を失い、 成すすべの無い自分に放心し、 涙する。。

そうして 決して消えることの無い傷痕のように 物語は心の奥深くに突き刺さっていました。。

***

、、 読んでいる間、 そして読み終えてから、 ずっと限りない疑問が頭に渦巻いていました。 なぜ? どうして… と。

なぜ、 なんのために内戦をしているのか そのことがまずわからない。

歴史を知らないからだろうとウィキのスリランカの内戦の項をみてみても、 その記述の複雑さに 政情を理解するのは無理と諦めました。 物語のなかの記述だけを頼りに読み進め、、

法医学のアニルの調査に同行する相手がなぜ考古学者なのだろう・・・

遺骨から身元や死因を特定したとして、殺し殺される内戦下でどうやってそれが意図的な虐殺だと証明できるんだろう・・・

内戦のなかでサラスは考古学者として何をしているのだろう… 遺跡の発掘とか考古学の調査とか成り立つのだろうか・・・

テロや報復や際限のない殺し合いのなかで、ガミニはどうして医者を続けていられるのか・・・

学問とか 医学とか、 学会とか 大学とか、 そんなものがどうやって成り立っていけるんだろうか・・・

さらに、、

彼の、 また彼女の、 愛の記憶を語るのは なにを意味するのだろう・・・

なぜ彼は、 あの女性を愛したのだろう… あの愛してはいけないひとを・・・

内戦下の状況とは繋がりのない 愛の物語が語られるのはなぜだろう・・・

こんな世界で、 人は宗教とか 寺院とか 仏像とかに なにを思い なにを信じるのだろう・・・

最後の場面は、、 わたしたちに何を伝えようとしているのだろう・・・

ばらばらにみえる登場人物たちが最終的にはひとつの大きな物語世界を構築し… とさきほど書いたけれども、 この物語世界でオンダーチェさんが示そうとしたものは 何だろう・・・

こうした際限のない疑問に、 ひとつの答えを出すことなどできそうもないし、 そもそも答えられるものであれば オンダーチェさんはこれを小説という形になどしないだろう。 読み手がいだくであろうこうした疑問 全てを念頭に、オンダーチェさんはこの作品を書いていらっしゃるだろうと思うのです。

なぜ、 どうして、、という疑問は消えない。 けれども 衝撃の展開と、 ラストの場面のなかに さし示す何かがある・・・

忘れられない場面、、 悲惨な状況下であるのに 崇高さを感じる描写は いくつもありました(もっとも鮮烈に記憶に残った部分は ストーリーに重要な部分でここに挙げられませんが)

外科医であるガミニの物語はとりわけ心に残りました。 初めのほうの一部を…

ひとしきり攻撃があると一週間で鎮痛剤が底をついた。 そういうときは損得を忘れる。 苦しい叫びがあがるなかで、ただ夢中である。 いくらかでも整然としたものを大事にしたくなる―――(略) ガミニは深夜の手術を終えると東側の病棟へ歩いていった。 病気の子供がいる。 母親の姿もある。 簡便な椅子に腰かけた母親が、頭と上体を子供のベッドにもたせかけ、小さな手を握ったまま眠っているのだった。 (略) 祖国の原理だとか、所有権のプライドだとか、個人の権利でさえも、ことごとしく言い立てる者は嫌いだった。 そういう動機で行動すれば、結局は薄情な権力に取り込まれる。 自分も敵も善悪の度合いはどっちもどっち。 信ずるに足るものは子供に寄り添って寝る母親くらいしかない。 あの姿には子供に夜を越させようという優しい生命維持の営みがある。

今、こうして書いてきてみて、、

なぜだろうと上に書いたさまざまの疑問、、 内戦下の考古学とか 医学とか、 学問とか、 宗教とか、 愛とか、、

そういうものはすべて、 戦争の対極にあるものなんだ…と ふと思いました。 人間が 人間として受け継いでいける、 よりどころに出来る、、 (絶望的生活のなかでどうやってよりどころに出来るかはわからないけれど…) ガミニの言う 「信ずるに足るもの」。

母親にとっては握りしめている病気の子供の手。 この夜をなんとか越させようとする、 命を明日へつなげようとする想い。。

***

本の紹介文のところにこうあります。

内戦の深傷を負うスリランカで、生死を超えて手渡される叡智と尊厳―

ストーリーを思うと、 一瞬 なんのことだろう、、 と ちょっと不思議な感じがします。。 でも、 オンダーチェさんの「謝辞」を読んだ時に、 はっとしたことを思い出しました。

「謝辞」には 参考文献として スリランカの遺跡や美術に関する論文や、 外科医療に関する論文などが列記されていて、 そこには 小説の登場人物とおなじ《アーナンダ》や 《ガミニ》 という執筆者の名前がありました。

小説のなかの人物がその人のこと、というわけではないのかもしれません、、 論文の著者からたまたま名前を借りたということかもしれません。 でも、 長い内戦下にあっても、そのように論文を書いてのこした人がいるということに、 深い感動をおぼえました。 そのような人たちがいたから この小説は書かれたのだと。

叡智と尊厳、、 受け渡す、、 明日へつなげていく、 ということの意味を感じました。

内戦のなかで考古学や医学をどうやって成り立たせていけるのか… などと考えた私への答えがこの「謝辞」にあったのです。

そして、、 ラストの場面の意味にも・・・

***

『アニルの亡霊』の世界は スリランカというひとつの国のことではないとあらためて思う。。

先日までつづいていた、平和の祭典であるオリンピックのさなかから、、 そして今日も、、 不穏な軍事侵攻のニュースが届きます…

なんのために…

どういう理由や権限があって そんなことが許されるのだろう…

未知の感染症などという 人類共通の敵というものが現れたら、 少しは世界が協力して 人類全体を明日へつなげる努力をするんじゃないか、、と

そんなことを想ったりもしたのにな。。

人間て、、 愚かなんだろうか… 尊いものなのだろうか…

pray for peace...