浅草寺縁起と歴史

本堂に入る前に浅草寺の縁起についてご紹介します。

『浅草寺縁起』によると、628年3月18日の早朝、漁師の檜前浜成(ひのくまのはまなり)、竹成(たけなり)兄弟が

江戸浦(現在の駒形橋下流)で漁労中、一体の仏像を投網の中に得ました。

それを当地の豪族であった土師中知(はじのなかとも)に見せると、聖観世音菩薩の尊像であることを知り、

中知は自ら出家して屋敷を寺に改めて礼拝供養に生涯を捧げました。これが浅草寺の草創の縁起であります。

なお後に檜前浜成、竹成兄弟と土師中知の三人を祀ったのが「三社権現社」現在の浅草神社で、浅草寺の横にあります。

645年に勝海上がこの地においでになり、観音堂を建立し、夢告によりご本尊をご秘仏と定められ

以来今日までこの伝法の掟は厳守されています。

やがて平安時代の初期、比叡山の3世天台座主、慈覚大師が、この秘仏に模して「お前立」のご本尊(現在のご開帳仏)を謹刻されました。

鎌倉時代に将軍の篤い帰依を受けた浅草寺は、次第に歴史上有名な武将らの信仰をも集めました。

また江戸時代の初め、徳川家康によって幕府の祈願所と定められてからは、

堂塔はさらに整い、江戸文化の中心として、大きく繁栄したのでした。

都内最古の寺院である浅草寺は、山号は金龍山、通称「浅草観音」の名称で親しまれ、

年間約3000万人もの参詣者がおとずれる、民衆信仰の中心地となっています。

また東京都内では、唯一の坂東三十三箇所観音霊場の札所(13番)であり、江戸三十三箇所観音霊場の札所(1番)でもあります。

本堂

前述した様に645年勝海によって建立され、1649年に再建(3代将軍徳川家光建立)された旧本堂は

近世の大型寺院本堂の代表作として国宝(当時)に指定されていましたが、1945年の東京大空襲で焼失しました。

現在の堂は1958年に再建された鉄筋コンクリート造で旧本堂と同形態です。

特徴は屋根の勾配が非常に急で、従って棟が他寺院と比較してすこぶる高く、相当遠方からでも望見できます。

「「志ん橋」大提灯

本堂前には高さ:4.5m、横幅:3.5m、重さ:約600kgの「志ん橋」大提灯は掛っています。

この提灯は新橋の人達からの奉納提灯で、平成16年12月に制作し寄進されました。

江戸時代の浮世絵師・広重「浮絵浅草寺雷門之図」には、新橋から奉納された「志ん橋」大提灯が描かれており、

現在の「志ん橋」大提灯は広重の浮世絵に描いていたデザインに立ち返っているとの事です。

本堂の外陣・内陣

350坪の堂内はコンクリート敷の外陣と畳敷の内陣とに分けられています。

外陣

広さ145坪、高さ9.4米の外陣の天井には真ん中の龍をはさんで左右に天人の絵と「3つの天井画」があります。

天井画

中央にあるのは川端龍子筆の縦6.4m・横4.9mの「龍之図」で、

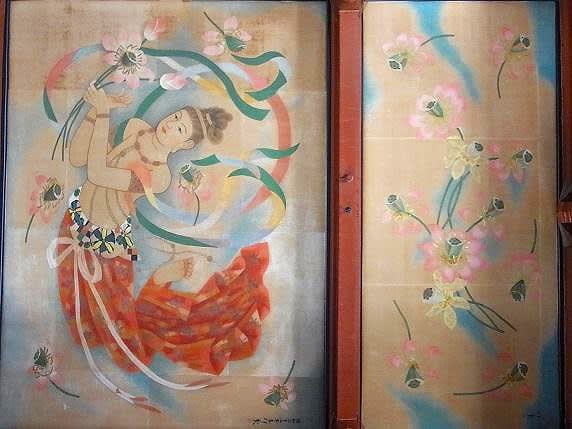

左右には堂本印象筆の縦6.4m・横4.9mの「天人散華の図」があります。

内陣

内陣中央にはご本尊聖観世音菩薩を安置する宮殿(くうでん、「厨子」と同義)があります。

外陣から格子越しに内陣の様子がうかがえ、御本尊がまつられている金色の「宮殿(くうでん)」が見えます。

上を見るとそこに「施無畏(せむい)」と書いた額(上の外陣写真で見えた額)がかかっています。

「施無畏」の額

この額は、江戸時代の能書家である「深見玄岱(ふかみげんたい)」が書いたもので

「施無畏」は「畏れ無きを施す」と読み、その意味は「あなたのおそれや不安を取りのぞいてあげましょう」で、観音様の事を意味します。

内陣の中

内陣中央には本尊を安置する宮殿があり、前立本尊の観音像(伝・円仁作)や秘仏本尊像をそれぞれ安置しています。

宮殿

内陣の中央にある宮殿は間口4.5メートル、高さ6メートルです。

宮殿とは大きな「厨子」のことで、奈良時代以前の時代では「厨子」という言葉が日本に伝来しておらず、「宮殿」と呼称されていました。

宮殿の中の床は漆塗り、壁や扉は金箔押しで、中央に後宮殿があります。

宮殿の御宮殿

内陣の様子がもう少し分かる借用写真がありましたので掲載し、中については浅草寺HPの説明を参考に下記します。

内部は畳敷の上段の間と下段の間があり、

上段の間にはご秘仏本尊聖観世音菩薩が、下段の間には慈覚大師作のお前立ご本尊(12月13日お開扉)が祭られているほか

御宮殿の左右には、ご本尊の脇侍として内陣左奥に愛染明王、右奥に不動明王、そして脇侍の梵天・帝釈天の二天の立像がまつられています。

なおごご本尊は身の丈1寸8分(約5.5センチ)の小さな像と言われています。

後宮殿の扉の前には「御戸張」と称する、刺繍を施した帳が掛けられていて、

毎年12月13日に開扉法要が行われる時に短時間開扉される他、特別な行事の際などに開扉が行われる場合がありますが、

その際も参拝者が目にすることができるのは「お前立ち」像のみで秘仏本尊像は公開されることはありません。

「裏観音」について

本堂の「内陣・宮殿」の裏側には、もう1尊、観音様が安置されています。

宮殿の裏側に回ると「後堂」と呼ばれるお堂に「聖観世音菩薩立像」が安置されており、1年に1回拝見できる様です。

しかしこの観音様は通称・「裏観音(聖観世音菩薩立像)」と呼ばれる観音様で、ご本尊とはまったく別の観音様となります。

裏漢音については、今回調べて小生初めて知りました。

終わり

本堂に入る前に浅草寺の縁起についてご紹介します。

『浅草寺縁起』によると、628年3月18日の早朝、漁師の檜前浜成(ひのくまのはまなり)、竹成(たけなり)兄弟が

江戸浦(現在の駒形橋下流)で漁労中、一体の仏像を投網の中に得ました。

それを当地の豪族であった土師中知(はじのなかとも)に見せると、聖観世音菩薩の尊像であることを知り、

中知は自ら出家して屋敷を寺に改めて礼拝供養に生涯を捧げました。これが浅草寺の草創の縁起であります。

なお後に檜前浜成、竹成兄弟と土師中知の三人を祀ったのが「三社権現社」現在の浅草神社で、浅草寺の横にあります。

645年に勝海上がこの地においでになり、観音堂を建立し、夢告によりご本尊をご秘仏と定められ

以来今日までこの伝法の掟は厳守されています。

やがて平安時代の初期、比叡山の3世天台座主、慈覚大師が、この秘仏に模して「お前立」のご本尊(現在のご開帳仏)を謹刻されました。

鎌倉時代に将軍の篤い帰依を受けた浅草寺は、次第に歴史上有名な武将らの信仰をも集めました。

また江戸時代の初め、徳川家康によって幕府の祈願所と定められてからは、

堂塔はさらに整い、江戸文化の中心として、大きく繁栄したのでした。

都内最古の寺院である浅草寺は、山号は金龍山、通称「浅草観音」の名称で親しまれ、

年間約3000万人もの参詣者がおとずれる、民衆信仰の中心地となっています。

また東京都内では、唯一の坂東三十三箇所観音霊場の札所(13番)であり、江戸三十三箇所観音霊場の札所(1番)でもあります。

本堂

前述した様に645年勝海によって建立され、1649年に再建(3代将軍徳川家光建立)された旧本堂は

近世の大型寺院本堂の代表作として国宝(当時)に指定されていましたが、1945年の東京大空襲で焼失しました。

現在の堂は1958年に再建された鉄筋コンクリート造で旧本堂と同形態です。

本堂(撮った本堂写真には同行者が写っているので浅草寺HPからの借用写真

特徴は屋根の勾配が非常に急で、従って棟が他寺院と比較してすこぶる高く、相当遠方からでも望見できます。

「「志ん橋」大提灯

「志ん橋」大提灯

本堂前には高さ:4.5m、横幅:3.5m、重さ:約600kgの「志ん橋」大提灯は掛っています。

この提灯は新橋の人達からの奉納提灯で、平成16年12月に制作し寄進されました。

江戸時代の浮世絵師・広重「浮絵浅草寺雷門之図」には、新橋から奉納された「志ん橋」大提灯が描かれており、

現在の「志ん橋」大提灯は広重の浮世絵に描いていたデザインに立ち返っているとの事です。

本堂の外陣・内陣

350坪の堂内はコンクリート敷の外陣と畳敷の内陣とに分けられています。

外陣

左側が内陣で内陣入り口の上には後述の額、そして天井画も見える込み合う外陣

広さ145坪、高さ9.4米の外陣の天井には真ん中の龍をはさんで左右に天人の絵と「3つの天井画」があります。

天井画

3つの天井画

中央にあるのは川端龍子筆の縦6.4m・横4.9mの「龍之図」で、

左右には堂本印象筆の縦6.4m・横4.9mの「天人散華の図」があります。

中央龍之図

右天人散華の図

左天人散華の図

内陣

内陣中央にはご本尊聖観世音菩薩を安置する宮殿(くうでん、「厨子」と同義)があります。

外陣から見た内陣

外陣から格子越しに内陣の様子がうかがえ、御本尊がまつられている金色の「宮殿(くうでん)」が見えます。

上を見るとそこに「施無畏(せむい)」と書いた額(上の外陣写真で見えた額)がかかっています。

「施無畏」の額

「施無畏」と書かれた額

この額は、江戸時代の能書家である「深見玄岱(ふかみげんたい)」が書いたもので

「施無畏」は「畏れ無きを施す」と読み、その意味は「あなたのおそれや不安を取りのぞいてあげましょう」で、観音様の事を意味します。

内陣の中

内陣中央には本尊を安置する宮殿があり、前立本尊の観音像(伝・円仁作)や秘仏本尊像をそれぞれ安置しています。

宮殿

内陣の中央にある宮殿は間口4.5メートル、高さ6メートルです。

宮殿とは大きな「厨子」のことで、奈良時代以前の時代では「厨子」という言葉が日本に伝来しておらず、「宮殿」と呼称されていました。

宮殿の中の床は漆塗り、壁や扉は金箔押しで、中央に後宮殿があります。

宮殿の御宮殿

後宮殿

内陣の様子がもう少し分かる借用写真がありましたので掲載し、中については浅草寺HPの説明を参考に下記します。

内陣の様子(借用写真)

内部は畳敷の上段の間と下段の間があり、

上段の間にはご秘仏本尊聖観世音菩薩が、下段の間には慈覚大師作のお前立ご本尊(12月13日お開扉)が祭られているほか

御宮殿の左右には、ご本尊の脇侍として内陣左奥に愛染明王、右奥に不動明王、そして脇侍の梵天・帝釈天の二天の立像がまつられています。

向って左愛染明王・右不動明王の両坐像、向って左梵天・右帝釈天両立像(借用写真)

なおごご本尊は身の丈1寸8分(約5.5センチ)の小さな像と言われています。

後宮殿の扉の前には「御戸張」と称する、刺繍を施した帳が掛けられていて、

毎年12月13日に開扉法要が行われる時に短時間開扉される他、特別な行事の際などに開扉が行われる場合がありますが、

その際も参拝者が目にすることができるのは「お前立ち」像のみで秘仏本尊像は公開されることはありません。

「裏観音」について

本堂の「内陣・宮殿」の裏側には、もう1尊、観音様が安置されています。

宮殿の裏側に回ると「後堂」と呼ばれるお堂に「聖観世音菩薩立像」が安置されており、1年に1回拝見できる様です。

しかしこの観音様は通称・「裏観音(聖観世音菩薩立像)」と呼ばれる観音様で、ご本尊とはまったく別の観音様となります。

裏漢音については、今回調べて小生初めて知りました。

終わり

写真を忘れてないですか?

幕府の庇護もあったのですね

また写真や絵が有ると、もう少し分かるかも・・・

まさか記事の製作中にUPしてしまったって事は無いですよね(^o^;

何時もと違って、文字が左寄せになってたので、そんな風に感じました(^^ゞ

裏観音は知りませんでした、機会がありましたら

裏へ回ってみたいです。

言われても気が付きません。

何の写真か教えてください。

お役にたてたとすれば嬉しい事です。

写真や絵が少ないとお感じなんですね。

何の写真があればよいとお感じですか?

小生のPCの画面では文字は何時もと同じく

正常の「位置にあるのですが?

なかったのですね。小生も今度行った時に

見るのが楽しみです。

尤も、初めて参拝したのが50年近く前

二度目と三度目が数年前というSaas-Feeの風のことですから

お寺自体の歴史にも疎いのですが

今回の記事でかなり勉強できましたよ。