正面が生誕のファサード

小生が訪れた時は生誕のファサードと受難のファサードは

完成していましたが本堂等は建設中でした。

そして生誕のファサードでは塔の上の方に上り

狭い窓から下を見下ろした記憶が強く残っています。

きょうは生誕のファサ-ドを出来るだけ詳細に紹介します。

生誕のファサード

生誕のファサードは、3つの門とその上に立つ4本の塔で構成されており

キリストの生誕から初めての説教を行うまでの逸話が彫刻によって表現されています。

三つの門と四本の塔

三つの門と四本の塔

円錐形をした3つの門は、左門が父ヨセフ、中央門がイエス、右門が母マリアを象徴しています。

ファサードは、人物・動植物あるいは聖なるシンボルなどの彫像群で覆われており

イエスの誕生から幼年期・青年期にかかわる23場面と10個のシンボルからなっています。

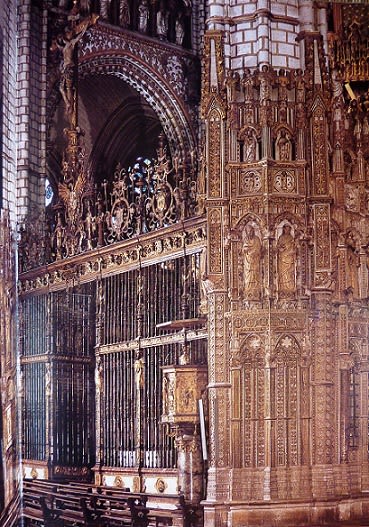

内側から見たこのファサード。表と異なり幾何学的模様で作られています

内側から見たこのファサード。表と異なり幾何学的模様で作られています

完成していましたが本堂等は建設中でした。

そして生誕のファサードでは塔の上の方に上り

狭い窓から下を見下ろした記憶が強く残っています。

きょうは生誕のファサ-ドを出来るだけ詳細に紹介します。

生誕のファサード

生誕のファサードは、3つの門とその上に立つ4本の塔で構成されており

キリストの生誕から初めての説教を行うまでの逸話が彫刻によって表現されています。

円錐形をした3つの門は、左門が父ヨセフ、中央門がイエス、右門が母マリアを象徴しています。

ファサードは、人物・動植物あるいは聖なるシンボルなどの彫像群で覆われており

イエスの誕生から幼年期・青年期にかかわる23場面と10個のシンボルからなっています。

中央門

中央門

中央門の前のkemple

中央門の彫刻

中央門では、最上部には“マリア戴冠”の場面が彫りこまれ

その上にはイトスギをモチーフにした尖塔が立っています。

因みにイトスギとは“決して腐らないもの”を意味するということです。

その上にはイトスギをモチーフにした尖塔が立っています。

因みにイトスギとは“決して腐らないもの”を意味するということです。

マリア戴冠

マリア戴冠”の下には、受胎告知が「あります。

受胎告知

その下にはこの門の中心であるキリストの生誕が

祝福をする天使、東方の三博士や羊飼い達などに囲まれて彫られています。

祝福をする天使、東方の三博士や羊飼い達などに囲まれて彫られています。

キリスト生誕とその上で祝福する天子達

キリスト生誕(一番上の小さい像)とその下で祝福する天子達。

祝福の音楽を奏でている天使も見えます。

祝福の音楽を奏でている天使も見えます。

祝福する天使達の一番下左右には、祝福する三博士と羊飼いが見えます。

左側三博士

右側羊飼い

中心のキリスト生誕

キリスト生誕。

“愛児イエスを指し示す聖母マリアと、その母子を見守る父ヨゼフ”です。

“愛児イエスを指し示す聖母マリアと、その母子を見守る父ヨゼフ”です。

イエスの生誕の彫刻のすぐ下には、ジーザスの文字が彫刻されているのが見えますが

それを支えている柱には、アブラハムに始まり、ヨゼフまで

新約聖書冒頭に記されたイスラエル王の家系が螺旋状に刻まれているとの事です。

それを支えている柱には、アブラハムに始まり、ヨゼフまで

新約聖書冒頭に記されたイスラエル王の家系が螺旋状に刻まれているとの事です。

マリアとキリスト

その他の彫刻

中央の門を構成する2本の柱はヨゼフの柱とマリアの柱を表し

その土台には変わらないものの象徴として亀が、ヨゼフの柱には海亀

マリアの柱には陸亀がそれぞれ彫刻されています。

その土台には変わらないものの象徴として亀が、ヨゼフの柱には海亀

マリアの柱には陸亀がそれぞれ彫刻されています。

亀の彫刻

なお亀の甲羅の半球的形態は宇宙を表しており

サグラダ・ファミリア聖堂はその宇宙の上に聳え立つており

「サグラダ・ファミリアを、亀のようにゆっくりと、

しかし休まずに作り続けて行こう!」というガウディの

アツいメッセージも込められているそうです。

サグラダ・ファミリア聖堂はその宇宙の上に聳え立つており

「サグラダ・ファミリアを、亀のようにゆっくりと、

しかし休まずに作り続けて行こう!」というガウディの

アツいメッセージも込められているそうです。

また、門の両脇には変化するものの象徴としてカメレオンが配置されています。

カメレオンの彫刻

左右の門

左門ではローマ兵による嬰児虐殺、家族のエジプトへの逃避

父ヨセフの大工道具などが彫られています。

左の門

右門には母マリア、イエスの洗礼、

父ヨセフの大工仕事を手伝うイエスなどが彫られています

右の門

画像がアップできなくなりましたので、ここで一応きります。