「必須定石小事典」のPART3は予想通り小目の解説。

第1章 低いカカリ(15型)

第2章 高いカカリ(20型)

1ページ、全局図、部分図「関係なしに」2図。

上記の他にハメ手や何故か秀策についてのミニコラムなどが

いくつか掲載されている。

基本はPART1やPART2と同じだけれど、

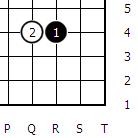

絶句したのはプロの実戦譜のページ。

四六版に全局図2図掲載というだけでも

かなり小さく見づらいのに、

それが更に碁盤の形状をかたどって更に小さく

見づらくなっている上に、収録手数が50手!

まだまだ老眼には遠い私でも数字がよく見えない。

よっぽど熱心な読者でないとこのページを

深く吟味しようとは思わないだろう。

「本当にこの本をレイアウトした人はプロか?」と疑いたくなった。

内容の良し悪し以前の問題と思う。

第1章 低いカカリ(15型)

第2章 高いカカリ(20型)

1ページ、全局図、部分図「関係なしに」2図。

上記の他にハメ手や何故か秀策についてのミニコラムなどが

いくつか掲載されている。

基本はPART1やPART2と同じだけれど、

絶句したのはプロの実戦譜のページ。

四六版に全局図2図掲載というだけでも

かなり小さく見づらいのに、

それが更に碁盤の形状をかたどって更に小さく

見づらくなっている上に、収録手数が50手!

まだまだ老眼には遠い私でも数字がよく見えない。

よっぽど熱心な読者でないとこのページを

深く吟味しようとは思わないだろう。

「本当にこの本をレイアウトした人はプロか?」と疑いたくなった。

内容の良し悪し以前の問題と思う。