チッチから今年も「ゴールデンウイークに旅行に行かない?」とお誘いを受け

すっかりグループ化したようになった定番メンバーで出かけることになりました。

もちろん いつものごとく ぜーんぶおまかせの旅!

当初は新幹線で行こうと思ったようでしたがチケットが取れなかったため

ナー君パパが車を出してくれることになりました。

一度パーキングでトイレ休憩を挟んで お昼はお蕎麦屋さんに入りました。

暑い日だったから冷たいおそばが美味しかったね!

■ 大谷資料館へ…

本日の目的地 大谷資料館 到着

入ってすぐの景色に圧倒されてしまいました。

岩壁の断面がまっすぐで 自然に作られたものでないのは一目瞭然!

さらに 横に切られたような跡は何のためなんだろう?と疑問が膨らみます。

撮影にも使われることがあるという場所で

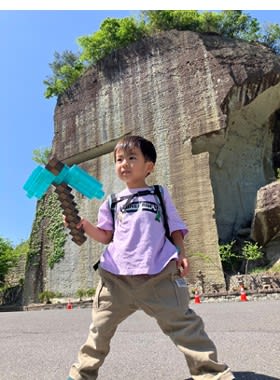

我が家のスターも記念撮影。

壁が高くて大きいから なおさら おチビに見えるのに

下から撮ると 大きくて ちょっとカッコよく見えます。

私には矢印にしか見えなかったので〔何に使うの?〕って聞いたら

これ マイクラのツルハシなんですって!

〔あぁ ここは 採掘場だもんねぇ! なるほどー!〕 納得でした。

こんなところもちょっと掘ったんだね! 何のための場所だったのかしら!?

それにしても凄い岩壁だなー!

□ 地下採掘場へ…

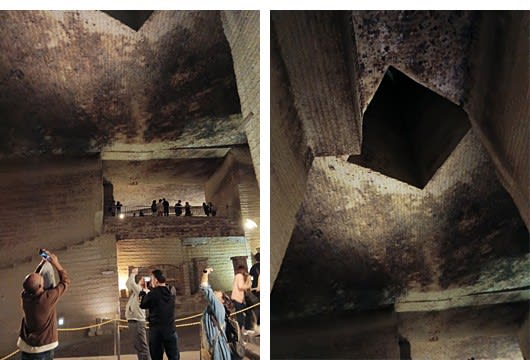

ここが掘られた場所だなんて 信じられない!

掘り下げられたあたりのようです。

深さは平均約30m、最深部で60mにも達するというから 深ーーい!

発掘された神殿跡や古い街並み? まるで遺跡の一部みたい!

こういう場所も映画に使われているのかな!

地上からの光が差し込む穴。

他人の土地に入っていないかなど 採掘途中で地上に出て位置を確認するためのものとのこと。

暗い場所での作業だと 時々ここから上を見上げたくなるかもねー!

地下の巨大空間はかなり寒い!

上着を着ていても寒いのに外国の方など薄着の方もいらして 見ているだけでゾクゾク!

ナー君が半袖でも平気そうなのは若さなのかなぁ!?

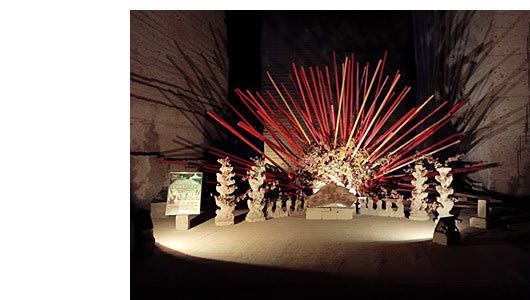

斬新な装飾。

作品と影の両方を楽しめるのがいいわねー!

舞台みたいに高くなっている場所もありました。

上に上って 影で遊びたくなる そんな場所です。

ナー君がお家からわざわざ持って来た ツルハシ(左) と 松明 。(たいまつ)(右)

どちらも採掘には欠かせないものだよねー!

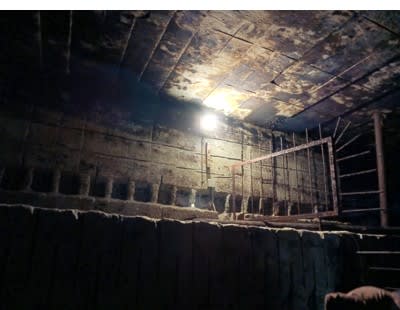

機械採掘時の跡だという規則正しい壁の模様がアートっぽい!

舞台に上がると演技してみたくなる?

実際 演奏会などが開催されることもあるそうです。

江戸時代中期から機械が導入された1960(S.35)年までは 手掘り採石。

当時は 採掘する人と運搬する人が10名くらいずつ集まってチーム作業をしていたそうです。

写真の石は 撮影用に置かれた発泡スチロールでした。

凄いねー!

こんなに傾斜のある場所もありました。

切り取った石をここから上げていたのでしょうか?

所々に飾られた アーティストによるオブジェたち。

平面が続いているわけではなく あちこちに段差があって

それらは階段や坂で繋がっていました。

中央写真の上部 右の写真の右手には 外へと繋がっている通路もありました。

暗いから 外光が見えると安心するわねー!

道具や機材を置いてあったところでしょうか?

火山灰や軽石岩片が固まってできたという大谷石は 他の石よりも軽くて軟らかく

加工がしやすくて耐火性にも優れているという特徴があるようです。

とはいえ石なんだもの、作業は大変だったでしょうねー!

調べたら、1本の石を掘るのに振るうツルハシの回数は4000回ほど。

その石の重さの平均は70~80kgくらいで 最大140kgくらいまで。

それを 背負子(しょいこ)で担ぎ出していたというのだから凄すぎます。

なお 江戸時代中期から始まったという採掘。

当初は農閑期にのみ行われていたそうですが、明治以降は産業として本格化。

それでも 1960(S.35)年までは手作業だったわけだから

機械導入がどれほど画期的だったことか!

加工できる本数も 1人あたり1日10本ほどから 50本ほどとなり、

輸送も馬車やトロッコから鉄道やトラックへと進化していったとのこと。

掘り方も やわらかな横のラインだった手掘りに対して 独特な縦のラインに

変化したことにより とてもわかりやすい見た目となっていました。

しかし…、1989(H.元)年に発生した陥没事故の規模が大きく、

採石業者の撤退や観光客の減少を招いてしまったようです。

※大谷石は最盛期の1970(S.45)年頃には約120もの採石業者が年間約89万トンを

出荷していたそうですが、1989(H.元)年に採石場跡の陥没が相次ぎ、中でも

瓦作地区の陥没の規模が大きく、採石業者の撤退や廃業もあって 責任の所在も

曖昧となり、荒れ放題で 作業の安全確保も難しいことなどから放置されてきた

ようです。また 近年では地下に残る坑道の数が把握できなくなっており、坑道に

つながる立て坑だけでも 200か所以上が埋め戻されていない状態となっている

という話もあり、栃木県の公共事業で出た残土を使うなどで解決しようと動き

出し始めているようです。

寒かったし 暗かったし…

普段より緊張していた目と体が解放されてホッとするようでした。

中も凄かったけれど この景色はやっぱりすごい!

ナー君は自分でも発掘をした気分になれたのかな?

ツルハシ 持ってきてよかったねー!(松明も…)

自分へのご褒美?で 二色アイスにかぶりつき!

■ 宿へ…

事故や連休による渋滞などを含めて けっこう時間をとったので

この日は宿に向かい、お風呂と夕食。

食事は個室だったので気が楽でした。

携帯の扱いが堂に入っているナー君。

ミッチーの携帯まで難なく操作しちゃって、さすがは現代っ子ね!

大谷石の採石場は想像以上に凄いものでした。

人の手であんなに深く広い場所を掘れるなんて…!

人がそんなに重いものを運べるなんて…!

当時の働いている様子は想像も入ったりして

全部見れたというわけでもないのだけれど

見れた部分だけでも感動ものでした。

ほぼほぼ出来ていても集中できずに何だかノロノロ!

きつくならないよう 投稿できただけいいじゃないと思わないと…!

お読みいただきましてありがとうございます

ランキング投票にご協力いただければ幸いです。

にほんブログ村

イラスト素材の一部は、下記を利用させていただいています。

「イラスト工房」

結構子供の体験って覚えています。

私も大谷石の歴史のお勉強させていただきました。

大谷石は石材として有名な石で

学校でも勉強したなぁということは覚えていましたが

実際に見てみたら その壮大さに驚かされました

貴重な体験は記憶に残るもの

ナーくんもいい勉強をしたなと思いますが

大人たちにもいい学びとなりました